Частота встречаемости мочекаменной болезни (МКБ) во всем мире варьирует от 1% до 20%. Так, например, в странах Европы уролитиаз выявлен у 4–5% населения [1]. Эпидемиологические данные России свидетельствуют о том, что распространенность и заболеваемость МКБ ежегодно неуклонно возрастают. В 2016 г. на основании статистических данных Минздрава РФ среди взрослого населения было выявлено 866 742 случая МКБ, что составляет почти 6% от имеющихся болезней мочеполовой системы [2].

В России число впервые выявленных случаев МКБ на 100 000 населения за 12 лет возросло со 123,3 (2002 г.) до 150,3 (2014 г.) [3]. Причем регионы России, в которых показатели заболеваемости МКБ существенно выше средних по стране, – это Кавказ и Поволжье [4].

Основа профилактики и метафилактики МКБ – это выявление пациентов, входящих в группы риска развития МКБ, а также комплекс мер для пациентов, которые уже получали лечение по поводу имеющейся мочекаменной болезни. По данным B.W. Turney с соавт. (2012), частота рецидивирования МКБ в интервале 5–10 лет достигает 50–75% [5]. Поэтому поиск эффективных способов диагностики для раннего выявления МКБ у пациентов, оценки риска ее возникновения и развития остается важнейшей задачей современной медицины в области урологии.

В настоящий период известны способы диагностики мочекаменной болезни путем исследования мочи с помощью физических и химических методов, которые позволяют диагностировать, а в дальнейшем оценить риск развития и течения мочекаменной болезни [6–8]. Перспективным методом исследования в этой области, на наш взгляд, является инфракрасная (ИК) спектроскопия сыворотки крови [9].

Неорганические фосфаты, карбонаты, а также оксалаты, мочевую кислоту и ее соли, ксантин и цистин в крови можно рассматривать как диагностические маркеры мочекаменной болезни с целью оценки возможности образования камней мочевого пузыря разного химического состава: фосфатных, карбонатных, оксалатных, уратных и т.д. Методом ИК-спектроскопии крови определяются связи Р-О, С-О, С-О-С, NН и некоторые другие, соответствующие фосфатам, карбонатам, оксалатам, уратам, мочевой кислоте, ксантину, цистину. Установлено, что интервалы частот: 1100–1000 см-1, 1170–1140 см-1 соответствуют фосфат-ионам [10–12], частота поглощения с максимумом при ≈1080 см-1 характерна для карбонат-ионов [13], при 1124, 1029 см-1 – для ИК-спектров мочевой кислоты и ее солей (NН-связи) [14], а частоты поглощения с максимумами при 1075–1020 см-1 отвечают С-О-С оксалатов [10, 13].

Цель исследования: изучение рациональности использования инфракрасной спектроскопии крови в выявлении вероятности развития мочекаменной болезни.

Пациенты и методы. Проведено совместное исследование на базе клиник кафедры урологии и кафедры общей химии Приволжского исследовательского медицинского университета.

Методом ИК-спектроскопии исследовали сыворотку крови 20 здоровых добровольцев (контрольная группа) и 40 пациентов с установленным клиническим диагнозом «мочекаменная болезнь» (группа сравнения). Возраст участников исследования составил 51±10 лет. Соотношение мужчин и женщин (%), включенных в данное исследование, составило 50:50.

Эксперимент проведен в соответствии с Хельсинкской декларацией, которая была принята в июне 1964 г. (Хельсинки, Финляндия), пересмотрена в октябре 2000 г. (Эдинбург, Шотландия) и одобрена Этическим комитетом ПИМУ. Каждый пациент дал письменное согласие на участие в исследовании.

Забор крови из кубитальной вены для исследования осуществляли утром при поступлении больных в стационар. Объем крови, необходимый для исследования, составляет 5 мл. Кровь центрифугировали 15 мин с частотой 1000 об/мин. Полученную сыворотку крови в объеме 1,0 мл высушивали в сухожаровом шкафу при температуре 25°С в чашке Петри в течение суток. Сухой образец крови смешивали с вазелиновым маслом в ступке в количествах 0,002 г сыворотки и 2 капли масла до образования однородной консистенции. ИК-спектр сыворотки крови получали на оптическом спектрофотометре «Carl Zeiss Jena SPECORD IR-75» в диапазоне волновых чисел от 1200 до 1000 см-1. Образец сыворотки крови исследовали в окнах ZnSe в виде жидких пленок.

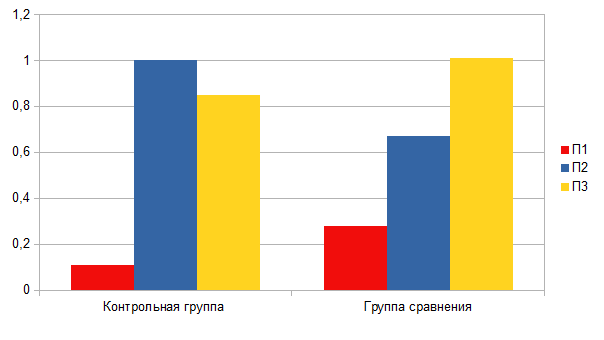

Сначала измеряли высоты информативных пиков полос поглощения ИК-спектров сыворотки крови с максимумами при 1170, 1140, 1130, 1070, 1060, 1025 см-1. Далее рассчитывали математические значения частных высот пиков полос поглощения (см-1/см-1): П1 – 1170/1140 (содержание фосфатов); П2 – 1130/1025 (содержание мочевой кислоты); П3 – 1070/1060 (соотношение карбонатов и оксалатов) [15].

Математические данные по интенсивности поглощения ИК-излучения биологической жидкости обработали на IBM PC/AT пакетами прикладных программ Statistica-6.0 (Windows XP) и Microsoft Excel с использованием методов одномерной статистики.

Результаты представили в виде М±m, где М – среднее арифметическое, m – стандартное отклонение. Достоверность различий средних значений определяли по t-критерию Стьюдента. Выборки считались принадлежащими к разным генеральным совокупностям при p≤0,05. Результаты исследования визуализировали для наглядности и удобства в виде диаграмм.

Результаты исследования и их обсуждение. Получили математические расчеты по трем параметрам для каждой исследовательской группы: здоровых людей и больных с МКБ (табл.).

Динамика изменения параметров ИК-спектров сыворотки крови у больных с уролитиазом

|

П1 |

П2 |

П3 |

|

|

Контрольная группа |

0,11±0,04 |

1,00±0,20 |

0,85±0,03 |

|

Группа сравнения |

0,28±0,05* |

0,67±0,10* |

1,01±0,09* |

Примечание: * – различия достоверны с группой контроля (р≤0,001)

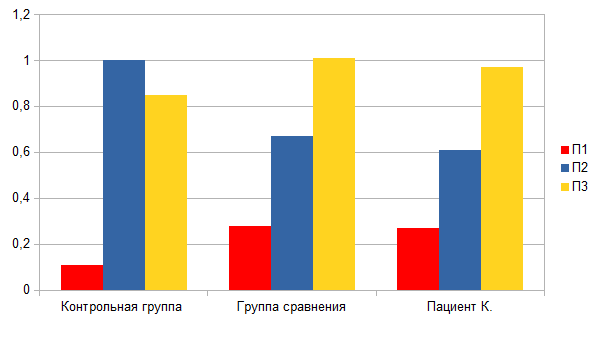

Результаты математической обработки представили в виде диаграмм, которые наглядно отображают изменения характеристик ИК-спектров крови при патологии (рис. 1).

Как видно на рисунке 1, в параметрах инфракрасных спектров крови пациентов с уролитиазом происходят следующие изменения:

– достоверное повышение значений параметров 1 и 3 соответственно на 155% и 19%

(р≤0,001);

– достоверное снижение значения параметра 2 на 33% (р≤0,001).

Рис. 1. Изменения параметров ИК-спектров сыворотки крови в экспериментальных группах, где П1, П2, П3 – отношения пиков полос поглощения

На основании полученных и литературных данных можно говорить об изменении содержания фосфатов, уратов, оксалатов и карбонатов в сыворотке крови при МКБ. Такие варианты относительных количественных изменений веществ могут привести к ряду полезных выводов. Например, при использовании параметров П1, П2, П3 можно сделать заключение о повышении содержания фосфатов, карбонатов, снижении оксалатов и мочевой кислоты в крови.

Максимальное повышение значения отмечено у параметра 1, отражающего изменение содержания в сыворотке крови фосфатов. Таким образом, можно говорить о резком повышении фосфат-ионов в крови при возникновении МКБ и сделать заключение о том, что в экспериментальной группе с МКБ преобладали пациенты именно с фосфатными мочевыми камнями. Но повышение значений остальных параметров ИК-спектров свидетельствует, во-первых, о сложном химическом неоднородном составе каждого камня, во-вторых, о том, что в экспериментальной группе с МКБ были пациенты не только с фосфатным типом мочевых камней, но и с оксалатными, уратными, карбонатными камнями и др. Таким образом, при изменении указанных параметров ИК-спектров сыворотки крови можно говорить о возникновении уролитиаза в организме.

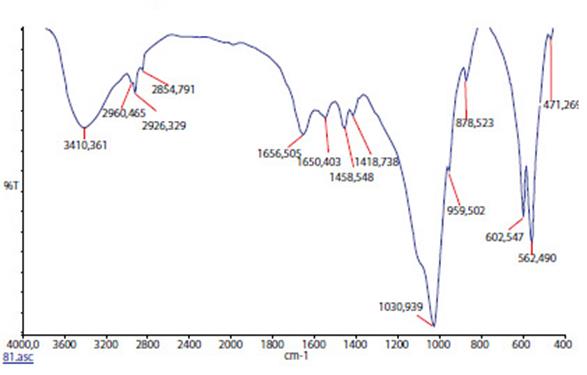

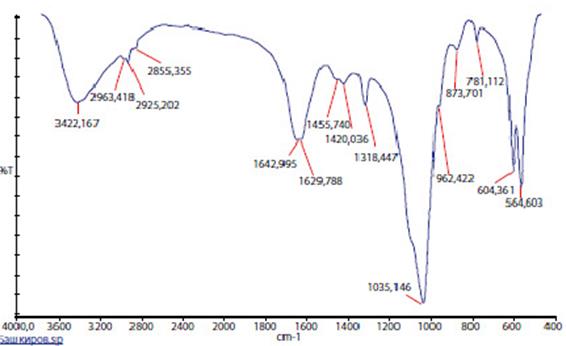

Так, в работе [16] рассмотрено сходство слюнных сиалолитов и почечных фосфатных камней (рис. 2). Показано, что ИК-спектры таких камней имеют идентичные пики полос поглощения, а значит, и идентичный состав. У 43% пациентов со слюннокаменной болезнью выявлена МКБ. Таким образом, мочекаменная и слюннокаменная болезни являются не разными нозологическими формами поражения почек и слюнных желез, а представляют собой сложный процесс патогенного камнеобразования в организме человека, и определить вероятность возникновения МКБ при этом можно опосредованно.

А)

В)

Рис. 2. ИК-спектры А) – слюнного камня, В) – почечного камня

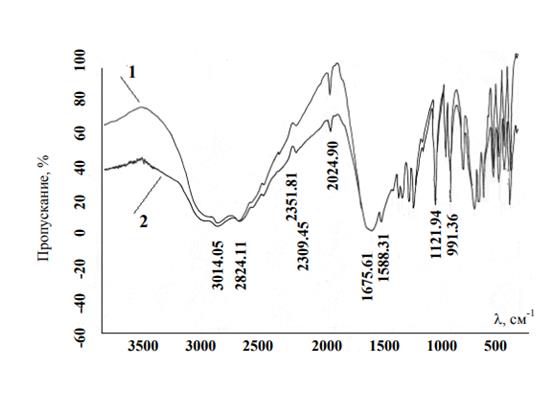

Также в работе [17] проведен дифференциальный анализ мочевых камней, в том числе и методом ИК-спектроскопии. Образование кристаллов мочевой кислоты также происходит и при подагре (рис. 3). Ключевым механизмом развития уролитиаза и подагрической нефропатии является обструкция почечных канальцев солями мочевой кислоты на фоне гиперурикемии. При биохимическом анализе крови больного подагрой происходит изменение концентрации мочевой кислоты, что привело бы к изменению только отдельного пика поглощения инфракрасного спектра сыворотки крови, а не всех 6 рассматриваемых полос поглощения.

Однако в работах некоторых ученых наличие уролитиаза отмечается у 20% больных подагрой в виде формы подагрической нефропатии [18], что свидетельствует об общем нарушении пуринового обмена в организме больного. Поэтому целесообразно проводить дополнительное исследование с целью поиска органа-мишени для исключения или выявления подагрической нефропатии после проведения ИК-спектроскопии сыворотки крови при выявленных изменениях значений параметров ИК-спектров крови.

Рис. 3. ИК-спектр мочевой кислоты

Клинический пример. Больной К., 53 года. Обратился за помощью в урологическое отделение. Диагноз – МКБ.

Используя метод ИК-спектроскопии, провели исследование сыворотки крови данного пациента, результат представили в виде диаграммы (рис. 4).

Как видно из рисунка 2, значения параметров 1–3 достоверно не отличаются от соответствующих значений группы сравнения, а значит, можно заключить, что у данного больного МКБ с высокой долей вероятности имеется преимущественно фосфатный тип мочевого камня.

Таким образом, ИК-спектроскопия сыворотки крови позволяет выявить наличие МКБ. Предлагаемый подход является объективным и точным, а также не требует больших материальных и временных затрат.

Рис. 4. Изменение параметров ИК-спектра сыворотки крови пациента К

Заключение. На основании данных исследования можно сделать вывод о том, что предлагаемый метод диагностики МКБ является весьма простым и объективным, позволяет с высокой точностью и достоверностью выявить у пациента развитие МКБ даже на ранних сроках.

Библиографическая ссылка

Гордецов А.С., Красникова О.В., Стрельцова О.С., Почтин Д.П., Крупин В.Н., Бояринова Л.В. ПРИМЕНЕНИЕ ИНФРАКРАСНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ В ДИАГНОСТИКЕ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ // Современные проблемы науки и образования. 2020. № 6. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=30420 (дата обращения: 03.01.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.30420