За последние десятилетия произошли значительные изменения в здоровье населения, в том числе и детей младшего школьного возраста, характеризующиеся ростом функциональных расстройств и хронических заболеваний. Поэтому оценка и изучение уровня здоровья детей являются актуальными вопросами нашего государства. Младший школьный возраст 7– 11 лет – период, в котором не наблюдаются морфофункциональные изменения, мальчики на данном жизненном этапе ничем не отличаются в физическом развитии и физической подготовленности от девочек, кроме полового отличия, что подтверждают исследования (Е.А. Калюжный, Ю.Г. Кузмичев, 2014 г.) [1]. Данный возрастной период обусловливается переходом на новый жизненный этап. С нашей точки зрения и с точки зрения многих педагогов, именно в этом возрасте закладывается тот необходимый фундамент знаний, который будет необходим для дальнейшего развития ребенка [2]. Оздоровительная программа Стерлитамакского филиала БашГУ «Путь к здоровью» пропагандирует в городе Стерлитамаке здоровый образ жизни среди населения, данная программа стала отправной точкой нашего исследования.

Цель исследования: изучить влияние комплекса упражнений на растягивание в подготовительной и заключительной части урока физкультуры в пассивной форме с помощью партнера на физическое развитие и физическую подготовленность девочек и мальчиков 8 лет в динамике одного года [3, 4].

Материалы и методы исследования

Опытно-экспериментальное исследование проведено на базе школ № 2 и № 32 г. Стерлитамака Республики Башкортостан. Для наблюдения и изучения были отобраны 64 ученика (с соблюдением принципов добровольности, прав и свобод личности, гарантированных ст. 21 и 22 Конституции РФ, и с письменного согласия родителей или опекунов) возраста 8 лет, из них 32 девочки и 32 мальчика. Дети были разделены на 4 группы с равным количеством участников. Сформированы 2 экспериментальные группы (ЭГ) по 16 школьников мужского и женского пола и 2 контрольные группы (КГ).

В экспериментальных группах девочек и мальчиков комплекс статических упражнений на растягивание (гибкость) выполняли в подготовительной и заключительной части урока физической культуры в пассивной форме с помощью партнера, именно с помощью партнера преодолевали пределы гибкости.

В контрольной группе комплекс упражнений на растягивание выполняли самостоятельно, только в подготовительной части урока физкультуры [5, 6].

Одним из параметров определения физического развития является антропометрия: рост (длина тела), вес (масса тела), индекс массы тела. Данные оценивали, по общепринятым методикам (А.А. Баранов, В.Р. Кучма, 1999; Г.Г. Автандилов, 2001; Б.Х. Ланда, 2006). Длину тела измеряли при помощи металлического вертикального ростомера с точностью до 0,5 см, массу тела определяли на электронных весах с точностью до 0,1 кг. С помощью индекса Кетле (ИК) оценивали степень ожирения, риск развития заболеваний, связанных с избыточной массой тела: ИК=масса/рост².

Одним из критериев определения состояния здоровья является физическое развитие:

1) окружность головы (см);

2) экскурсия грудной клетки (см);

3) длина ног (длина тела из положения стоя – длина тела из положения сидя = длина ног);

4) длина стопы (см);

5) ЖЕЛ – жизненная емкость легких (использовали сухой спиртометр).

Физическую подготовленность определяли с помощью выполнения тестов.

1. Сила кистевого сустава с помощью ручного динамометра (кг).

2. Прыжок в длину с места (см).

3. Бег 30 метров (сек) [4, 6].

При математико-статистической обработке результатов антропометрического и функционального обследования использовались параметрические методы Стьюдента с определением средней арифметической (М), ошибки средней арифметической (m), переменной Стьюдента t с оценкой достоверности по критерию значимости р. Различия между группами признаков считались достоверными при р<0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

Антропометрические данные девочек и мальчиков 8–9 лет (табл. 1) в контрольных группах не имеют достоверных различий в динамике одного года, при этом рост увеличился на 4%. Достоверные изменения (р<0,05) произошли в экспериментальных группах девочек и мальчиков, девочки стали выше на 7%, а мальчики – на 6%.

С увеличением длины тела соответственно происходит увеличение массы тела, индекс Кетле демонстрирует соотношение абсолютных показателей, у исследуемых всех групп данные в пределах нормы.

Таблица 1

Сравнительная характеристика антропометрических данных учащихся 8–9 лет в динамике одного учебного года

|

Длина тела (см) |

Масса тела (кг) |

ИМТ (кг/м²) |

||||

|

КГ Девочки, n=16 |

122,5±5,4 |

127,6±4,32 |

24,2±3,91 |

27,12±2,02 |

16,3±2,02 |

16,8±1,9 |

|

ЭГ Девочки, n=16 |

121,8±3,8 |

130,1±4,1* |

23,9±5,1 |

28,6±4,3 |

16,3±1,9 |

16,9±3,8 |

|

КГ Мальчики, n=16 |

127,81±5,31 |

132,9±4,32 |

27,92±5,31 |

29,45±4,98 |

17,4±2,76 |

16,9±3,12 |

|

ЭГ Мальчики, n=16 |

128,6±3,3 |

136,1±3,8* |

28,1±4,8 |

32,9±4,1 |

17,2±3,8 |

17,8±2,1 |

Примечание: * – статистически значимые внутригрупповые различия;

** – статистически значимые межгрупповые различия при р<0,05

Таблица 2 демонстрирует функциональное состояние учащихся в динамике одного года. Показатели окружности головы, длины стоп, ног в контрольных и экспериментальных группах девочек и мальчиков увеличились, данные соответствуют предложенным ВОЗ величинам, что подтверждают материалы исследования (Т.Б. Магомедов, Г.А. Добровольский и др., 2012 г.). Изученные параметры увеличиваются с различной степенью интенсивности во всех группах наблюдений, однако различия статистически не значимы. Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) – один из важнейших показателей функционального состояния системы внешнего дыхания. Объем легких увеличился у девочек и мальчиков контрольных групп в динамике одного года на 10%, в экспериментальных группах – на 14% и 13% соответственно [3, 5, 7].

Таблица 2

Сравнительная характеристика функционального состояния в динамике одного года учащихся 8–9 лет

|

Окружность головы (см) |

ЖЕЛ (л) |

Длина ног (см) |

Длина стопы (см) |

|||||

|

2019 г. |

2020 г. |

2019 г. |

2020 г. |

2019 г. |

2020 г. |

2019 г. |

2020 г. |

|

|

КГ Девочки, n=16 |

52,9±1,1 |

53,1±1,2 |

1400±3,2 |

1550±4,1 |

52,5±4,8 |

54,3±3,2 |

20,1±1,9 |

23,2±0,9 |

|

ЭГ Девочки, n=16 |

53,1±0,9 |

53,8±1,4 |

1380±4,1 |

1600±3,9 |

53,1±3,9 |

55,1±2,8 |

21,4±0,9 |

23,4±1,3 |

|

КГ Мальчики, n=16 |

51,3±1,2 |

51,3±1,2 |

1620±2,8 |

1800±3,5 |

68,4±5,1 |

70,8±6,2 |

23,1±0,5 |

24,8±1,1 |

|

ЭГ Мальчики, n=16 |

52,4±2,0 |

52,8±1,4 |

1700±1,9 |

1950±2,0 |

70,3±4,8 |

71,3±5,8 |

23,8±1,1 |

25,1±1,4 |

Примечание: * – статистически значимые внутригрупповые различия; ** – статистически значимые межгрупповые различия при р<0,05

Данные экскурсии грудной клетки характеризуют развитие и степень ее подвижности. Анализ полученных данных (табл. 3) позволяет констатировать отсутствие особых изменений в динамике одного года.

Таблица 3

Сравнительная характеристика функционального состояния в динамике одного года учащихся 8–9 лет

|

Окружность грудной клетки |

||||||

|

Вдох |

Выдох |

Экскурс грудной клетки (см) |

||||

|

2019 г. |

2020 г. |

2019 г. |

2020 г. |

2019 г. |

2020 г. |

|

|

КГ Девочки, n=16 |

64,8±3,2 |

65,2±4,1 |

60,5±2,1 |

60,1±2,8 |

4,3 |

5,1 |

|

ЭГ Девочки, n=16 |

65,1±2,8 |

66,0±3,3 |

60,2±3,1 |

60,1±2,8 |

4,9 |

5,9 |

|

КГ Мальчики, n=16 |

66,5±4,5 |

66,2±3,5 |

61,7±3,9 |

61,1±4,6 |

4,8 |

5,1 |

|

ЭГ Мальчики, n=16 |

66,1±2,1 |

66,8±3,8 |

61,5±5,2 |

61,1±2,9 |

4,6 |

5,7 |

Примечание: * – статистически значимые внутригрупповые различия; ** – статистически значимые межгрупповые различия при р<0,05

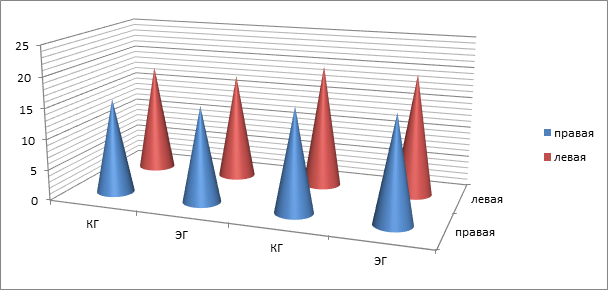

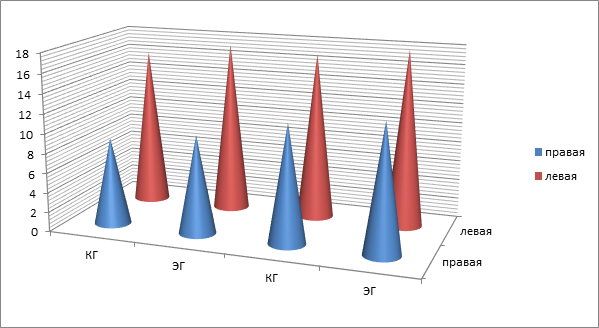

Силу кистевого сустава определяли с помощью электронного динамометра (Д-30). На рисунках 1, 2 показано возрастание в динамике года силового компонента кисти в контрольных и экспериментальных группах мальчиков и девочек, но при этом достоверных различий не наблюдается. По данным исследования Л.Л. Головиной, Ю.А. Копылова, Н.В. Полянской (2004), сила сгибателей кистей рук в возрасте 8–9 лет и средние показатели соответствуют данным, полученным в нашем исследовании [8].

Рис. 1. Сила кистевого сустава (кг) у мальчиков в динамике одного учебного года

Рис. 2. Сила кистевого сустава (кг) у девочек в динамике одного учебного года

Скоростно-силовые качества определяли путем тестовых упражнений – бег 30 м и прыжок в длину с места. Прирост в результатах в динамике одного года отмечается во всех исследуемых группах (табл. 4), девочки из контрольной группы стали прыгать дальше на 3,2%, при этом достоверных различий не наблюдается. У их сверстниц из экспериментальной группы дальность прыжка увеличилась за один год на 10 см (6,2%) при р<0,05. После одного года наблюдений девочки экспериментальной группы стали пробегать дистанцию 30 м быстрее на 0,4 сек, тем самым результат стал лучше на 5,3%, чем у девочек из контрольной группы.

Изменения произошли и в группах наблюдений мальчиков. Так, за текущий год ребята контрольной группы в прыжках в длину с места прибавили в результате на 5% и пробежали дистанцию 30 м быстрее на 0,2 сек, при этом отличий от исходных результатов не наблюдалось.

Таблица 4

Сравнительная характеристика физической подготовленности в динамике одного года учащихся 8–9 лет

|

Прыжок в длину с места (см) |

Бег 30 м (сек) |

|||

|

КГ Девочки, n=16 |

152,6±4,1 |

157±4,8 |

5,9±1,28 |

5,7±1,42 |

|

ЭГ Девочки, n=16 |

151,9±3,8 |

162±3,1* |

5,8±1,3 |

5,4±2,3* |

|

КГ Мальчики, n=16 |

163±5,9 |

171±3,2 |

6,1±2,1 |

5,9±4,3 |

|

ЭГ Мальчики, n=16 |

165,3±4,1 |

176±5,5* |

6,0±1,2 |

5,2±3,9* |

Примечание: * – статистически значимые внутригрупповые различия;

** – статистически значимые межгрупповые различия при р<0,05

Достоверные изменения произошли в экспериментальной группе мальчиков в прыжках в длину с места и беге на 30 м. Мальчики в динамике одного года стали прыгать дальше на 11 см, тем самым опережая своих сверстников из контрольной группы на 6,3%. На 0,8 сек результат улучшился и в беге на 30 м, что на 12% больше, чем у мальчиков из контрольной группы.

Выводы

В результате исследований мы обнаружили, что физическое развитие и физическая подготовленность учащихся 8–9 лет среднеобразовательных учреждений г. Стерлитамака в динамике года улучшились в экспериментальных группах по отношению к контрольным группам. Достоверные изменения антропометрических данных (р<0,05) произошли в экспериментальных группах девочек и мальчиков – длина тела увеличилась на 7% и 6% соответственно.

В тестовых упражнениях ученики из экспериментальных групп показали лучшие результаты при достоверном различии (р<0,05), чем учащиеся из контрольных групп девочек и мальчиков. Девочки ЭГ пробежали 30 м быстрее своих сверстниц на 5,3%, средний показатель в прыжках в длину с места выше на 6%. Мальчики экспериментальной группы прыгнули дальше на 6,3% и пробежали 30 м на 12% быстрее своих сверстников. Итак, чем больше гибкость, подвижность суставов, амплитуда растяжения мышц, тем выше скоростно-силовые показатели. Большая длина мышцы – большее количество актино-миозиновых мостиков, а значит, и большая сила, которую мышца может проявлять [1, 4]. Тем самым улучшение физического развития и физической подготовленности учащихся 8–9 лет экспериментальных групп обусловлено проведением дополнительных комплексов статических упражнений на растягивание, которые выполнялись в подготовительной и заключительной части урока в пассивной форме с партнером. Именно с помощью партнера ребята преодолевали пределы гибкости, в отличие от участников контрольной группы, где данный комплекс дети выполняли самостоятельно.

Библиографическая ссылка

Шамсутдинов Ш.А., Султанов А.Д., Сайфутдинов В.В. ФИЗИЧЕСКАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ 8–9-ЛЕТНИХ ШКОЛЬНИКОВ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ» // Современные проблемы науки и образования. 2020. № 5. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=30211 (дата обращения: 22.12.2025).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.30211