Ишемическая болезнь сердца (ИБС) и фибрилляция предсердий (ФП) до сих пор остаются наиболее распространенными сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) не только в Российской Федерации, но и в большинстве развитых стран мира [1, 2, 3]. Очевидно, что при сочетании ИБС и ФП риск развития кардиоваскулярных осложнений и летального исхода существенно возрастает. Это связано, с одной стороны, с утяжелением клинического течения ИБС и ФП, а с другой – со структурно-функциональной перестройкой миокарда и прогрессированием указанных ССЗ [4, 5, 6]. При этом вопрос предикторов ухудшения состояния больных хронической ИБС и ФП до конца не изучен и нуждается в более детальном освещении. В связи с вышеизложенным исследование прогностического значения показателей электрического и структурного ремоделирования миокарда у больных ИБС и пароксизмальной (П) ФП представляется весьма актуальным [7, 8, 9].

Цель исследования: изучить прогностическое значение показателей электрического и структурного ремоделирования миокарда у больных ИБС и ПФП. Задачи исследования. 1. Изучить показатели электрического ремоделирования миокарда по данным стандартной электрокардиографии (ЭКГ) у больных ИБС, перенесших ПФП. 2. Сравнить параметры эхокардиографии (ЭхоКГ) у пациентов, перенесших ПФП, и пациентов, не имевших указанного нарушения ритма. 3. Найти корреляции показателей электрокардиограммы (ЭКГ) и эхокардиограммы (ЭхоКГ) у пациентов с ИБС и ПФП. 4. Выполнить анализ отношения шансов (ОШ) возникновения ПФП для изучаемых параметров обследованных больных ИБС.

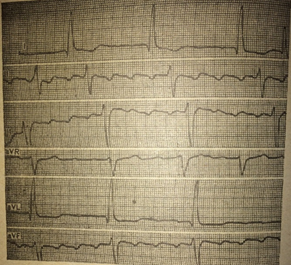

Материал и методы исследования. Всего в исследование были включены 140 мужчин и женщин (средний возраст 56,5±5,9 года). Они прошли обследование в Тверском областном клиническом кардиологическом диспансере. Исследование выполнено в соответствии с планом научно-исследовательских работ Тверского государственного медицинского университета. Оно получило одобрение Этического комитета. От всех указанных пациентов получили их информированное согласие. Дизайн работы представлял исследование «случай – контроль». Критериями исключения из исследования были: постинфарктный кардиосклероз, синдром слабости синусового узла, блокады ножек пучка Гиса, пороки сердца, сердечная недостаточность, заболевания щитовидной железы, нарушение атриовентрикулярной проводимости, ожирение II–III степени (по классификации ВОЗ 1997 г.). У 30 обследованных заболеваний сердечно-сосудистой системы не обнаружили. Они были включены в 1-ю (контрольную) группу (средний возраст 54,5±5,8 года). У 110 мужчин и женщин на приеме у кардиолога выявили жалобы на «давящие боли и дискомфорт в груди», «учащенное сердцебиение, перебои в работе сердца», «слабость, головокружение, волнение», «нарушение сна». При комплексном клинико-инструментальном обследовании у них были верифицированы ИБС, проявляющаяся приступами стабильной стенокардии (СС) II функционального класса (ФК), и ПФП. Регистрация приступа ФП на ЭКГ показана на рисунке 1.

|

|

|

Рис. 1. Регистрация ФП на электрокардиограмме [11]

Из указанных пациентов была сформирована 2-я (основная) группа (средний возраст 58,9±5,7 года). В нее включили 30 больных ИБС и ПФП, зарегистрированной при холтеровском мониторировании (ХМ) ЭКГ [10]. 1-я и 2-я группы были сопоставимы по полу и возрасту. ЭКГ у всех пациентов записывалась в 12 стандартных отведениях на аппарате «FUKUDA DENSHI» (Япония) [8, 11]. У больных 2-й группы исследование было выполнено в межприступный период на фоне синусового ритма после исключения приема антиаритмических препаратов (пропранолола, бисопролола) в течение 24 часов. Изучены: максимальная, минимальная длительность, дисперсия зубца P, интервалов PQ(R) и QT (Р макс., P мин., P дисп., PQ(R) макс., PQ(R) мин., PQ(R) дисп., QT макс., QT мин., QT дисп. соответственно), корригированные значения QT в миллисекундах (мс) [11]. ХМ ЭКГ выполнили на аппаратно-программном комплексе «Кардиотехника – 06» (ООО «ТД “ИНКАРТ”», г. Санкт-Петербург). Оценили: эпизоды ишемии миокарда, параметры интервалов PQ(R) и Q–T, характеристики суправентрикулярной и желудочковой экстрасистолии [10]. Всем больным рекомендовалось вести дневник пациента и отмечать изменения в самочувствии во время мониторирования, а именно: время бодрствования, сна, физической активности, ощущения слабости, головокружения, «нехватки» воздуха, «перебоев» в работе сердца, сердцебиений, «замирания» сердца, появления болей за грудиной. Больных инструктировали о необходимости регистрации начала и прекращения физической нагрузки, периодов эмоционального напряжения. При регистрации эпизодов ПФП отметили время их появления в течение суток, их количество и продолжительность за время мониторного наблюдения. По данным ЭхоКГ изучили: размер и объем левого предсердия (ЛП), конечно-диастолический, конечно-систолический размеры в сантиметрах (см) и объемы в миллилитрах (мл) левого желудочка (КДР, КДО, КСР, КСО ЛЖ соответственно), фракцию выброса (ФВ) ЛЖ, толщину задней стенки (ТЗС) ЛЖ, толщину межжелудочковой перегородки (ТМЖП), массу миокарда (ММ ЛЖ), относительную толщину стенок (ОТС). Оценили нарушения региональной сократимости ЛЖ. В режиме импульсного допплеровского сканирования анализировали диастолическую функцию ЛЖ. Определили: максимальную скорость раннего пика диастолического наполнения (Vmax Peak E), максимальную скорость трансмитрального кровотока во время систолы ЛП (Vmax Peak A), площадь под кривой (интеграл скорости) раннего диастолического наполнения и предсердной систолы (MV VTI Peak E и MV VTI Peak A соответственно), отношение раннего и позднего наполнений (E/A), время изоволюмического расслабления ЛЖ–IVRT, время замедления раннего диастолического наполнения (DT). Нормальную диастолическую функцию ЛЖ регистрировали при преобладании пика E над пиком A (1,5≤E/A≤1,7). Пациенты с E/A≥1,8 исключались из исследования. Диастолическую дисфункцию (ДДФ) ЛЖ по типу «замедленной релаксации» выявляли при снижении пика E и увеличении пика A (E/A<1,0), IVRT>100 мс, DT>200 мс [12, 13, 14]. Анализ полученных показателей выполнили с помощью пакета прикладных программ Statistica 6.1. Определили описательные статистики: среднее (М), стандартное отклонение (SD), ± 95% доверительные интервалы (ДИ). Нормальность распределения данных проверена с помощью W-критерия Шапиро–Уилка. Анализ наличия/отсутствия связи между качественными величинами проведен с применением таблиц сопряженности, Хи-квадрата Пирсона (c2) с поправкой Йетса, Фи-коэффициента. Для изучения количественных показателей в 2 группах применялись методы параметрической и непараметрической статистики: t-критерий Стъюдента и U-критерий Манна–Уитни соответственно с учетом характера распределения данных. Было выполнено сравнение диаграмм размаха непрерывных переменных 1-й и 2-й групп. Оценили: медиану, минимальное, максимальное значения, квартили, интерквартильный размах. Силу связи между изучаемыми параметрами анализировали с помощью коэффициента ранговой корреляции по Спирмену (rs). Если коэффициент rs соответствовал значению от ±0,7 до ±1, сила связи между показателями признавалась сильной; от ±0,3 до ±0,699 – средней; от 0 до ±0,299 – слабой. Сравнение прогностической значимости полученных параметров рассчитывалось на основании ОШ, представляемых с их ±95% ДИ. При получении ОШ<1,0 делалось заключение об отсутствии связи изучаемого показателя с вероятностью пароксизма ФП, а ОШ>1,0 свидетельствовало о том, что шансы развития приступа ФП во 2-й группе выше, чем в 1-й группе [15]. Уровень значимости всех статистических тестов был принят за p<0,05.

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты сравнительного анализа параметров зубца P, интервалов PQ (R) и QT у пациентов 1-й и 2-й групп представлены в таблице 1.

Таблица 1

Результаты сравнительного анализа P макс., P мин., P дисп., PQ (R) макс., PQ (R) мин., PQ (R) дисп., QT макс., QT мин., QT корр. у пациентов 1-й и 2-й групп (М±SD)

|

Показатель |

Пол |

1-я группа (n=30) |

P = |

2-я группа (n=30) |

|

М ± SD (± 95% ДИ) |

М ± SD (± 95% ДИ) |

|||

|

P макс. |

м |

114,7 ± 12,9 (102,6 – 128,9) |

0,883 |

113,8±12,1 (107,4 – 112,1) |

|

ж |

109,4 ± 10,6 (102,3 – 116,7) |

0,796 |

112,4±13,5 (106,7 – 117,8) |

|

|

P мин. |

м |

82,3 ± 8,4 (77,5 – 87,9) |

0,012 |

67,5±6,9 (61,2 – 73,9) |

|

ж |

78,5 ± 8,1 (72,5 – 84,2) |

0,005 |

68,1±7,2 (62,4 – 74,3) |

|

|

P дисп. |

м |

32,4 ± 3,3 (29,6 – 35,1) |

0,018 |

46,3±5,2 (37,9 – 54,5) |

|

ж |

30,9 ± 3,5 (26,1 – 34,8) |

0,003 |

44,3±4,7 (39,5 – 50,3) |

|

|

PQ(R) макс. |

м |

182,4 ± 19,2 (177,8 – 186,9) |

0,057 |

171,7±18,3 (164,8 – 177,9) |

|

ж |

184,5 ± 19,2 (178,4 – 190,6) |

0,117 |

166,9±17,3 (161,6 – 172,3) |

|

|

PQ(R) мин. |

м |

149,5 ± 15,2 (147,3 – 158,6) |

0,148 |

143,1±15,4 (135,2 – 150,8) |

|

ж |

151,4 ± 15,8 (146,5 – 159,3) |

0,219 |

140,2±14,6 (134,3 – 145,8) |

|

|

PQ(R) дисп. |

м |

32,9 ± 3,5 (28,5 – 35,7) |

0,001 |

28,6±3,2 (25,7 – 31,6) |

|

ж |

33,1 ± 3,6 (29,8 – 37,6) |

0,001 |

26,7±2,8 (24,5 – 29,2) |

|

|

QT макс. |

м |

397,5 ± 39,6 (388,2 – 406,7) |

0,001 |

451,6±46,1 (436,2 – 467,1) |

|

ж |

414,9±42,5 (403,2 – 426,7) |

0,001 |

467,7±47,3 (460,2 – 479,1) |

|

|

QT мин. |

м |

328,6 ± 33,4 (319,8 – 337,6) |

0,561 |

321,8±33,7 (298,7 – 345,1) |

|

ж |

342,1±35,3 (329,8 – 354,3) |

0,312 |

364,1±37,6 (351,2 – 376,8) |

|

|

QT корр. |

м |

380,1±38,2 (366,7 – 393,2) |

0,001 |

437,9±41,6 (428,9 – 446,7) |

|

ж |

342,1±35,4 (329,8 – 354,2) |

0,001 |

364,1±37,2 (351,2 – 376,8) |

Примечание: p – достоверность различий непрерывных переменных у мужчин и женщин 1-й и 2-й групп.

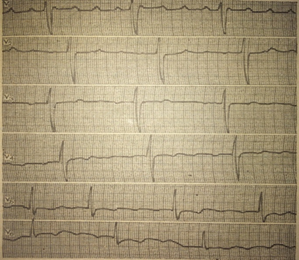

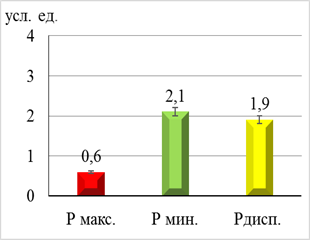

Как следует из данных, представленных в таблице 1, значения P мин. и PQ(R) дисп. у мужчин и женщин 2-й группы были ниже (на 17,9%; 13,2% и 13,1%; 19,3% соответственно; все p=0,001–0,012), а P дисп., напротив, выше, чем у пациентов в 1-й группе (на 42,9% и 43,4%; оба p=0,003–0,018). Получено, что значения QT макс. и QT корр. у мужчин и женщин 2-й группы возросли, в отличие от обследованных 1-й группы (на 11,9%, 11,3% и 15,0%, 6,4% соответственно; все p=0,001). Кроме того, в таблицах сопряженности выявлена связь P мин., PQ(R) дисп., QT макс. и QT корр. с фактом обнаружения ПФП (c2=4,7–30,1; p=0,001–0,029). Можно полагать, что динамика указанных параметров ЭКГ у больных 2-й группы, с одной стороны, могла отражать изменение электрофизиологических свойств миокарда предсердий и желудочков, а с другой – была ассоциирована с возникновением у них повторного приступа ФП. Однако это положение нуждалось в более детальном изучении. С этой целью выполнено сравнение диаграмм размаха пациентов 1-й и 2-й групп для каждого показателя. В итоге нашли особенности параметров P мин. и PQ(R) дисп. Результаты проведенного исследования представлены на рисунке 2.

|

|

|

Рис. 2. Результаты сравнительного анализа диаграмм размаха параметров P мин. и PQ дисп. у пациентов 1-й и 2-й групп

Как видно из данных, представленных на рисунке 2, у пациентов 2-й группы медиана, интерквартильный размах, максимальное и минимальное значение показателей P мин. и PQ(R) дисп. оказались ниже, чем в 1-й группе. Таким образом, динамика показателей P мин. и PQ(R) дисп. в более высокой степени, чем другие изучаемые показатели ЭКГ, отражала процессы электрического ремоделирования предсердий у больных ИБС и АГ, перенесших пароксизм ФП [4, 5, 6, 8, 9]. Однако вопрос прогностического значения временных и дисперсионных характеристик зубца P мин. и интервала PQ(R) нуждался в дополнительном изучении [13, 14]. С этой целью были рассчитаны ОШ с ±95% ДИ возникновения повторного пароксизма ФП [15]. Результаты выполненного исследования представлены на рисунке 3.

|

|

|

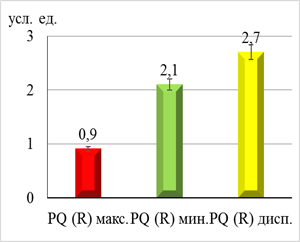

Рис. 3. Результаты анализа ОШ возникновения повторного пароксизма ФП для временных и дисперсионных характеристик зубца P и интервала PQ

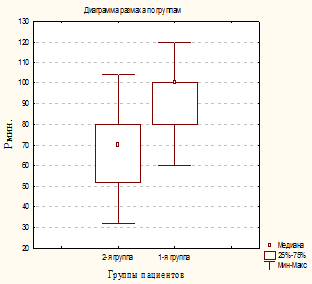

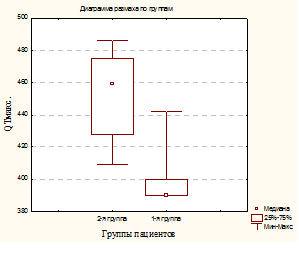

Как видно из представленных на рисунке 3 данных, наиболее высокие ОШ возникновения повторного пароксизма ФП у больных ИБС получены для показателей P мин. и P дисп. (ОШ – 2,1; ±95% ДИ: 1,9–2,3 и ОШ – 1,9; ±95% ДИ: 1,5–2,4), PQ дисп. и PQ мин. (ОШ – 2,7; ±95% ДИ: 2,5–2,7 и ОШ – 2,1; ±95% ДИ: 1,5–2,7) соответственно. Таким образом, среди изучаемых характеристик зубца P и интервала PQ(R) наибольшее прогностическое значение для возникновения ПФП у больных ИБС получено для параметров P мин., P дисп., PQ дисп. и PQ мин. Кроме этого, у больных ИБС, АГ и ПФП были изучены параметры QT макс. и QT корр. С этой целью был выполнен сравнительный анализ значений QT макс. и QT корр. с помощью диаграмм размаха указанных показателей у пациентов 1-й и 2-й групп. В итоге нашли определенные особенности. Результаты выполненного исследования приведены на рисунке 4.

|

|

|

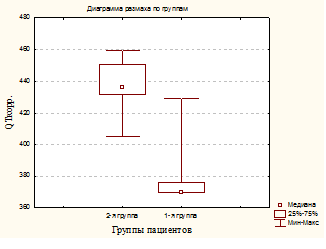

Рис. 4. Результаты сравнительного анализа диаграмм размаха параметров QT макс. и QT корр. у пациентов 1-й и 2-й групп

Как видно из данных, представленных на рисунке 4, у пациентов 2-й группы медиана, интерквартильный размах, максимальное и минимальное значение показателей QT макс. и QT корр. оказались выше, чем в 1-й группе. Для изучения прогностического значения временных и корригированных характеристик интервала QT были рассчитаны ОШ возникновения повторного пароксизма ФП для каждого параметра [15]. В результате анализа получено, что наиболее высокие ОШ были найдены для параметров QT корр. и QT макс. (ОШ = 1,6; ±95; ДИ = 1,1–1,9 и ОШ = 1,3; ±95% ДИ = 1,1–1,7 соответственно). Таким образом, динамика параметров QT корр. и QT макс у больных ИБС и АГ, с одной стороны, была ассоциирована с процессами электрического ремоделирования миокарда желудочков, а с другой – могла свидетельствовать о возрастании риска повторного приступа ФП [6, 7]. Затем у пациентов 2-й группы выполнили корреляционный анализ изучаемых показателей ЭКГ. В результате нашли взаимосвязь между P макс. и PQ макс. (rs=0,801; p=0,001), P макс. и PQ мин. (rs=0,698; p=0,003), P мин. и PQ дисп. (rs=0,587; p=0,021), PQ мин. и OT макс. (rs=0,897; p=0,014), P макс. и PQ макс. (rs=0,759; p=0,001), P макс. и PQ мин. (rs=0,718; p=0,001), P мин. и PQ макс. (rs=0,404; p=0,016), P дисп. и PQ макс. (rs=0,408; p=0,025). Полученные в нашем исследовании результаты не противоречат литературным данным [4, 5, 6]. Отмечено, что ремоделирование миокарда предсердий имеет существенное значение в инициации и прогрессировании ФП [13, 14]. Можно предполагать, что у больных ИБС, АГ и ПФП имелись и изменения геометрии, структуры и функции миокарда ЛЖ [12]. Однако это положение нуждалось в уточнении. С этой целью был выполнен сравнительный анализ данных ЭхоКГ у пациентов 1-й и 2-й групп. Результаты выполненного исследования представлены в таблице 2.

Таблица 2

Результаты сравнительного анализа данных ЭхоКГ у пациентов 1-й и 2-й групп (М±SD)

|

Показатель |

Пол |

1-я группа (n = 30) |

p = |

2-я группа (n = 30) |

|

М ± SD (± 95% ДИ) |

М ± SD (± 95% ДИ) |

|||

|

КДР ЛЖ (в см) |

м |

4,4 ± 0,4 (4,2 – 4,5) |

0,001 |

4,9 ± 0,5 (4,8 – 5,1) |

|

ж |

4,5 ± 0,3 (4,4 – 4,6) |

0,001 |

4,9 ± 0,4 (4,8 – 5,0) |

|

|

КДО ЛЖ (в мл) |

м |

86,9 ± 9,2 (78,9 – 94,8) |

0,001 |

115,2 ± 16,7 (107,3 – 123,9) |

|

ж |

92,6 ± 9,7 (86,9 – 98,2) |

0,001 |

114,5 ± 12,3 (109,2 – 119,8) |

|

|

КСР ЛЖ (в см) |

м |

2,9 ± 0,3 (2,8 – 3,1) |

0,001 |

3,3 ± 0,4 (3,1 – 3,4) |

|

ж |

2,9 ± 0,2 (2,7 – 3,0) |

0,001 |

3,2 ± 0,3 (3,1 – 3,3) |

|

|

КСО ЛЖ (в мл) |

м |

32,3 ± 3,4 (30,5 – 34,1) |

0,001 |

44,5 ± 4,7 (39,1 – 48,2) |

|

ж |

32,8 ± 3,3 (29,6 – 36,1) |

0,001 |

43,5 ± 4,6 (40,2 – 46,7) |

|

|

ТЗСЛЖ (в см) |

м |

0,9 ± 0,1 (0,8 – 1,0) |

0,003 |

1,0 ± 0,1 (1,0 – 1,1) |

|

ж |

0,9 ± 0,1 (0,8 – 1,0) |

0,001 |

1,1 ± 0,1 (1,0 – 1,1) |

|

|

ТМЖП (в см) |

м |

1,0 ± 0,1 (0,9 – 1,1) |

0,391 |

1,1 ± 0,2 (1,0 – 1,2) |

|

ж |

1,0 ± 0,2 (1,0 – 1,1) |

0,002 |

1,2 ± 0,2 (1,1 – 1,2) |

|

|

ММЛЖ (в г) |

м |

183,9 ± 19,1 (177,4 – 190,8) |

0,001 |

205,3 ± 25,8 (190,2 – 220,3) |

|

ж |

161,2 ± 17,6 (155,7 – 166,8) |

0,001 |

216,7 ± 27,8 (205,1 –228,3) |

|

|

ФВ ЛЖ (в %) |

м |

61,4 ± 6,9 (58,6 – 64,2) |

0,896 |

61,2 ± 6,4 (58,7 – 63,4) |

|

ж |

63,4 ± 6,5 (61,3 – 65,5) |

0,155 |

61,3 ± 6,2 (59,8 – 62,9) |

|

|

ОТС |

м |

0,45 ± 0,05 (0,41 – 0,48) |

0,429 |

0,45 ± 0,05 (0,42 – 0,47) |

|

ж |

0,42 ± 0,04 (0,38 – 0,45) |

0,136 |

0,47 ± 0,06 (0,45 – 0,48) |

|

|

Размер ЛП |

м |

3,4 ± 0,4 (3,3 – 3,7) |

0,034 |

4,2 ± 0,4 (3,7 – 4,4) |

|

ж |

3,3 ± 0,3 (3,0 – 4,6) |

0,026 |

4,1 ± 0,4 (3,8 – 4, 2) |

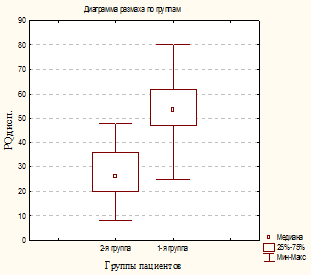

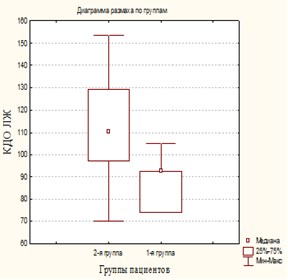

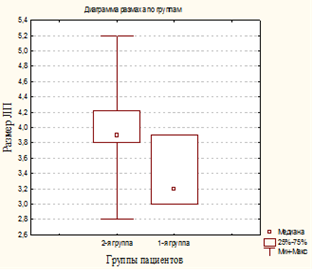

Как следует из данных, представленных в таблице 2, средние значения КДР и КСР, КДО и КСО ЛЖ у мужчин и женщин 2-й группы оказались выше, чем в 1-й группе (на 11,4%, 8,9% и 11,8%, 10,3%; на 31,4%, 37,5% и 23,9%, 30,3% соответственно; все p=0,001). Кроме этого, показатели ТЗС ЛЖ, ММ ЛЖ и размер ЛП у мужчин и женщин 2-й группы были увеличены по сравнению с представителями 1-й группы (на 11,1%, 11,4%, 23,5% и 22,2%, 23,5%, 24,2% соответственно; все p=0,001–0,007). Таким образом, найдена связь между увеличением значений КДО, КСО, ТЗС ЛЖ, размера ЛП и возникновением ПФП у больных ХИБС. По-видимому, это могло свидетельствовать о более выраженных процессах ремоделирования миокарда у обследованных 2-й группы, в отличие от представителей 1-й группы. Однако это положение нуждалось в дополнительном изучении. Мы оценили диаграммы размаха непрерывных показателей у пациентов 1-й и 2-й групп. В итоге были найдены определенные особенности параметра КДО ЛЖ и размера ЛП. Результаты выполненного исследования представлены на рисунке 5.

|

|

|

Рис. 5. Результаты анализа медианы, квартилей, максимального и минимального значений показателей КДО ЛЖ и размера ЛП у пациентов 1-й и 2-й групп

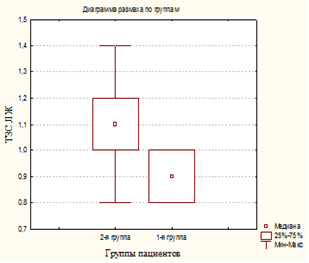

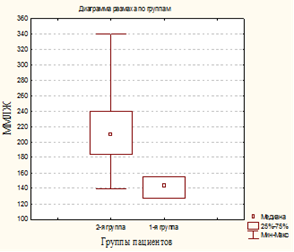

Как видно из данных, представленных на рисунке 5, максимальное значение и медиана параметров КДО ЛЖ, размера ЛП у пациентов 2-й группы оказались выше, чем в 1-й группе. Наряду с этим был выполнен анализ диаграмм размаха показателей ТЗС ЛЖ и ММЛЖ у пациентов 1-й и 2-й групп. Результаты исследования представлены на рисунке 6.

|

|

|

Рис. 6. Результаты анализа медианы, квартилей, максимального и минимального значений показателей ТЗС ЛЖ и ММЛЖ у пациентов 1-й и 2-й групп

Как видно из данных, представленных на рисунке 6, медиана, квартили, максимальное и минимальное значения показателя ММЛЖ у больных 2-й группы оказались выше, чем у пациентов 1-й группы. Вместе с тем в ходе корреляционного анализа у пациентов 2-й группы была найдена положительная связь между параметрами КСР ЛЖ, ТМЖП, КДР ЛЖ и размером ЛП (rs=0,38; p=0,018; rs=0,39; p=0,013 и rs=0,52; p=0,001 соответственно). Кроме того, было выявлено, что доля пациентов с ДДФ ЛЖ во 2-й группе была больше, чем в 1-й группе (в 1,5 раза; χ2=18,1; p=0,001). Таким образом, у больных 2-й группы имелись более выраженные изменения миокарда ЛЖ, чем у обследованных 1-й группы. Полученные результаты не противоречат данным литературы [5, 6, 13, 14]. Однако вопрос прогностического значения параметров ЭхоКГ нуждался в дополнительном изучении. С этой целью для параметров ЭхоКГ были изучены ОШ возникновения ПФП [15]. В результате самые высокие ОШ возникновения ПФП у больных ИБС и АГ были получены для показателей размера ЛП, КДО ЛЖ, ДДФ ЛЖ (ОШ – 3,6; 2,7; 2,4; ±95% ДИ: 3,4–3,8; 2,3–3,2; 1,9–2,8 соответственно). Из этого следует, что структурное ремоделирование миокарда у больных 2-й группы регистрировалось чаще, чем у пациентов 1-й группы. Можно заключить, что указанные изменения структуры и функционального состояния ЛЖ у больных ИБС и АГ ассоциировались с возникновением у них ПФП. В дальнейшем была изучена взаимосвязь между непрерывными параметрами ЭхоКГ, ЭКГ и ХМ ЭКГ, отражающими процессы изменения структуры, массы и геометрии миокарда у больных ИБС и АГ, перенесших ПФП [5, 6]. Для решения этой задачи применили коэффициент rs ранговой корреляции по Спирмену. В результате у больных 2-й группы была найдена положительная связь между показателями ЛП и КДР ЛЖ, КСР ЛЖ, ТМЖП (rs=0,38–0,52; p=0,001 0,018), а также P макс. и ММЛЖ (rs=0,34; p=0,041), PQ (R)мин. и КДР ЛЖ (rs=0,26; p=0,033). Полученные данные не противоречат результатам зарубежных ученых [5, 6, 13, 14]. На основании вышеизложенного можно полагать, что у больных ИБС, перенесших ПФП, показатели, отражающие процессы структурного и электрического ремоделирования миокарда, имели отличия от показателей пациентов без изучаемого нарушения ритма сердца и ИБС [6]. Прогрессирование структурно-функциональной перестройки у мужчин и женщин с ИБС и ПФП могло ассоциироваться, с одной стороны, с утяжелением клинического течения ИБС, а с другой – с возрастанием риска развития у них сердечно-сосудистых осложнений [1, 4, 8, 13, 14]. В дальнейшем указанные пациенты нуждались в коррекции проводимой у них профилактической антиаритмической и противоишемической терапии [2, 3].

Выводы

1. Возрастание показателей P дисп., QT макс., QT корр. выше 44, 450, 438 мс и, напротив, снижение P мин., PQ(R) мин., PQ(R) дисп., измеренных на стандартной ЭКГ, ниже 68, 149, 26 мс соответственно могло свидетельствовать о более выраженных процессах электрического ремоделирования миокарда у больных ИБС и ПФП, чем у пациентов без указанных заболеваний.

2. Увеличение размера ЛП, КДО ЛЖ более 4,0 см и 115 мл соответственно, возникновение или утяжеление ДДФ ЛЖ у мужчин и женщин с ИБС и ПФП отражали структурно-функциональную перестройку левых отделов сердца и возрастание риска развития у них сердечно-сосудистых осложнений.

3. У обследованных с ИБС и ПФП имелась корреляция параметров электрического и структурного состояния миокарда предсердий и желудочков.

Библиографическая ссылка

Дедов Д.В., Мазаев В.П., Кудрич Л.А., Масюков С.А., Маслов А.Н. ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И СТРУКТУРНОГО РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ МИОКАРДА У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА И ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ // Современные проблемы науки и образования. 2020. № 5. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=30195 (дата обращения: 13.12.2025).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.30195