Туберкулез (ТБ) – хроническое инфекционное заболевание, вызываемое Mycobacterium tuberculosis, которое приобрело характер пандемии и представляет серьезную угрозу здоровью человека, поскольку является одной из основных причин смертности в мире. Согласно статистике около трети населения земного шара инфицировано микобактериями, но болеют лишь 1/10, что обусловлено наследуемой устойчивостью к развитию активных форм заболевания [1]. Это определяется способностью организма хозяина противостоять инфекции за счет активации собственного иммунитета, уровень которого в значительной степени зависит от генотипа человека. В настоящее время генетические маркеры уже используются для корректировки лечения и постановки диагноза при многих заболеваниях [2]. Исследования показывают, что туберкулез является генетически детерминированным инфекционным заболеванием и генетический полиморфизм генов хозяина служит одним из механизмов, который приводит к прогрессированию от инфицирования к активным формам [1], а также к формированию многообразия клинических фенотипов туберкулеза легких: от трудно диагностируемых легких форм с небольшими очаговыми гранулемами и без бактериовыделения до тяжелых форм с обширными полостями и высокой бактериальной нагрузкой, заканчивая образованием внелегочных комплексов и распространенных процессов с диссеминацией возбудителя [3]. Известно большое количество потенциальных генетических маркеров, ассоциированных с развитием туберкулеза. Это гены Toll-like рецепторов, цитокинов (IL6, IL1, IFNγ, TNFA, IL10, IL12) и системы HLA (Human Leukocyte Antigens) [4]. Исследования генетических вариантов, продукты которых играют важную роль при туберкулезе, доказывают, что генетические компоненты, ассоциированные с предрасположенностью/устойчивостью к заболеванию, определяются комбинациями нескольких предрасполагающих генов, а не одним геном [4]. Сегодня ясно, что гены и их продукты образуют генетические комплексы, взаимодействие которых и их экспрессия определяются окружением и внутренним состоянием организма, демонстрируя многообразие фенотипических проявлений в зависимости от качества сигналов. На основе создания моделей предрасположенности к развитию определенных форм туберкулеза с помощью метода логистической регрессии возможно проводить анализ ассоциаций полиморфизмов с риском развития тяжелых или легких форм. Это создает предпосылки для выделения среди больных групп повышенного риска и разработки комплекса профилактических мероприятий для конкретного индивидуума с целью повышения устойчивости к прогрессированию инфекции.

Цель исследования: построение моделей логистической регрессии на основе анализа комплекса полиморфизмов генов наследуемого иммунитета (HLA, цитокинов и TLR) для оценки риска развития различных форм туберкулеза легких.

Материал и методы исследования

Выборка больных туберкулезом легких состояла из 77 больных русской популяции, пациентов ГБУЗ «Челябинский областной клинический противотуберкулезный диспансер» из Челябинска и Челябинской области. Больные имели активную форму туберкулеза и относились к социально адаптированным слоям населения. Средний возраст больных составил 47,38±1,22 года. Согласно Российской клинической классификации (Российская клиническая классификация, Приказ МЗ РФ от 21.03.2003 г. № 109) были выделены группы больных с разными по тяжести формами туберкулеза легких: с очаговой, инфильтративной и фиброзно-кавернозной.

Выделение геномной ДНК выполняли из крови на колонках согласно инструкции производителя «Axygen», США. Генотипирование SNPs генов цитокинов и TLR осуществляли следующим образом: методом ПЦР в гене TLR4(299)*G/A (реактивы ООО НПФ «Литех», Москва), методом ПДРФ в генах TNFA(-308)*G/A и TNFA(-238)*G/A) (реактивы ИХБиФМ СО РАН, г. Новосибирск) и IL1β(+3953)*С/Т (реактивы «Синтол», Москва, и «Fermentas», США). Для типирования генов HLA использовали метод ПЦР с сиквенс-специфическими праймерами (реактивы Protrans, Germany). Амплификацию проводили на приборе Veriti («Applied Biosystems», США). Для детекции использовали электрофоретический метод в 3%-ном агарозном геле и 8%-ном ПААГе.

Для выявления лиц с высоким и низким риском развития различных форм туберкулеза легких было выполнено моделирование вероятности наличия определенного фенотипа туберкулеза с помощью метода логистического регрессионного анализа с учетом генотипа обследуемого человека. Построение модели логистической регрессии выполнено с помощью программного пакета PAST V.3.18 [5].

Для оценки качества использовали следующие параметры: чувствительность и специфичность исследуемой модели. Также для моделей проводили ROC-анализ следующим образом: строили ROC-кривую и рассчитывали площадь под ROC-кривой. Для количественной оценки ROC-анализа использовали показатель AUC (area under curve, численное значение клинической значимости диагностического теста). Показатель площади под ROC-кривой выше 0,7 свидетельствует о высоком качестве диагностического теста [6].

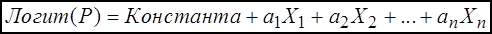

Модель логистической регрессии имеет вид:

(1)

(1)

где P – вероятность отнесения пациента к группе риска развития определенного фенотипа туберкулеза,

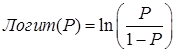

, ai – коэффициенты регрессии, Xi – значения вошедших в модель показателей.

, ai – коэффициенты регрессии, Xi – значения вошедших в модель показателей.

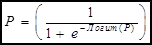

Зная коэффициенты регрессии, можно рассчитать Логит(Р) и далее – само значение Р:

(2)

(2)

Если Р<0,5 – пациент относится к группе 0 (отсутствие риска), если P>0,5 – к группе 1 (высокий риск).

Результаты исследования и их обсуждение

В рамках предыдущих исследований [7, 8] нами были выявлены потенциальные маркеры: гены HLA, цитокинов и TLR и их комбинации, по которым исследуемые группы больных туберкулезом различались статистически значимо. В данной работе мы применяли полученные ранее данные для прогнозирования риска развития определенных фенотипов туберкулеза. Для этого мы воспользовались аппаратом множественной логистической регрессии.

Логистическая регрессия – это разновидность множественной регрессии, общее назначение которой состоит в анализе связи между несколькими независимыми переменными (называемыми также регрессорами, или предикторами) и зависимой переменной. С помощью логистической регрессии можно оценивать вероятность того, что при носительстве комбинаций определенных генов у больного разовьется определенный фенотип заболевания. В модель были включены все гены, которые по результатам предыдущих исследований имели статистическую значимость для данного фенотипа туберкулеза [7, 8].

На первом этапе нами были рассмотрены потенциальные маркеры, ассоциированные с развитием легкой очаговой формы (HLADQB1*06:02-8, DRB1*15, B*15, TNFA(-308)*G/G, TLR4(299)*G, TLR4(399)*G, TNFА(-308)*G), и принадлежность к женскому полу (данная форма чаще отмечается у женщин).

Результаты анализа для больных с очаговой формой представлены в таблице 1.

Таблица 1

Параметры и характеристика модели логистической регрессии для прогноза развития очагового туберкулеза (n=13)

|

Показатели |

Коэффициент регрессии ± станд. ошибка |

Отношение шансов (95%-ный доверит. интервал) |

Оценка значимости Р |

|

HLADQB1*06:02-8 |

1,35± 0,62 |

3,84 (1,14–12,99) |

0,0303 |

|

HLADRB1*15 |

1,26± 0,66 |

3,52 (0,97–12,78) |

0,0550 |

|

HLAB*15 |

1,41 ±0,81 |

4,08 (0,84–19,77) |

0,0810 |

|

TNFA(-308)*G/G |

2,09± 1,08 |

8,10 (0,98–67,27) |

0,0527 |

|

Пол (женский) |

–1,15±0,64 |

0,32(0,09–1,12) |

0,0740 |

|

TLR4(299)*G |

1,38± 0,77 |

3,96(0,88–17,87) |

0,0729 |

|

TLR4(399)*G |

1,25±0,75 |

3,50 (0,80–15,23) |

0,0951 |

|

TNFА(-308)*G |

12,68±2235,18 |

4,89 (1,15–20,72) |

0,9955 |

|

Константа |

–2,2336 |

|

|

|

Модель полностью: Чувствительность: 30,77%, специфичность: 98,63% Диагностическая эффективность: 64,7% Доля верно классифицированных: 88,37% Площадь под ROC-кривой: 0,805±0,0762 (95% ДИ: 0,705–0,882). |

|||

Анализ полученной логит-модели свидетельствует о том, что значимое влияние на развитие очагового туберкулеза оказывают аллели HLADQB1*06:02-8. Диагностическая эффективность такой модели составила 64,7%. Данный ген находится в сильном неравновесном сцеплении с HLADRB1*15 и входит в состав расширенного анцестрального гаплотипа AH7.1 (C*07-B*07-DRB1*15:01-DQA1*01:02- DQB1*06:02), который с высокой частотой встречается у европейского населения.

На втором этапе исследования мы рассмотрели потенциальные маркеры, ассоциированные с развитием тяжелой фиброзно-кавернозной формы (HLAB*08, DRB1*03, IL1β(+3953)*Т, IL1β(+3953)*Т/Т), и принадлежность к мужскому полу (данная форма чаще имеет место у мужчин).

Результаты анализа для больных с фиброзно-кавернозной формой представлены в таблице 2.

Таблица 2

Параметры и характеристика модели логистической регрессии для прогноза развития фиброзно-кавернозного туберкулеза легких (n=11)

|

Показатели |

Коэффициент регрессии ± станд. ошибка |

Отношение шансов (95%-ный доверит. интервал) |

Оценка значимости Р |

|

HLAB*08 |

1,81±0,70 |

6,11 (1,54–24,20) |

0,0099 |

|

HLADRB1*03 |

1,57±0,67 |

4,80 (1,29–17,88) |

0,0194 |

|

IL1β(+3953)*Т |

0,42±0,749 |

1,52 (0,35–6,60) |

0,5772 |

|

IL1β(+3953)*Т/Т |

1,06±0,874 |

2,89 (0,52–16,03) |

0,2240 |

|

Пол (мужской) |

1,92±1,126 |

6,84 (0,75–62,11) |

0,0876 |

|

Константа |

–2,3979 |

|

|

|

Модель полностью: Чувствительность: 18,18%, специфичность: 98,67% Диагностическая эффективность: 58,43% Доля верно классифицированных: 88,37% Площадь под ROC-кривой: 0,808±0,0818 (95% ДИ: 0,709–0,885). |

|||

Полученная логит-модель свидетельствует о том, что значимое влияние на развитие фиброзно-кавернозного туберкулеза оказывают аллели HLA B*08 и HLA DRB1*03. Диагностическая эффективность такой модели составила 58,43%. Данные гены входят в состав высококонсервативного анцестрального гаплотипа HLA AH8.1 (A*01-B*08-TNFA(-308)*А-BfS-C4AQ0-C4B1-DRB1*03-DQA1*05:01-DQB1*02:01) – классического иммуногенетического маркера европеоидов, который встречается у четверти населения. Он известен своей «гиперреактивностью» за счет гиперпродукции TNFα. Вероятно, повышенный воспалительный ответ полезен на ранних стадиях заболевания, но в конечном итоге становится разрушительным, особенно если хроническая инфекция развивается у пожилых пациентов [9].

Для инфильтративной формы, как было показано в предыдущих исследованиях, были установлены в качестве кандидатных полиморфизм гена TNFA(-308)*A и его гетерозиготный генотип TNFA(-308)*G/A. Но при использовании метода логистической регрессии ни один из оцененных показателей не проявил себя в качестве значимого предиктора.

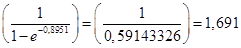

Данные результаты свидетельствуют о том, что прогностическим потенциалом для ранней диагностики развития определенной формы туберкулеза обладают только гены системы HLA. Это комплекс генов, расположенных на коротком плече 6-й хромосомы и обеспечивающих регуляцию иммунного ответа [9]. Для очаговой и фиброзно-кавернозной форм были обнаружены значимые предикторы, что дает нам возможность выявить минимальное количество потенциальных биомаркеров, которые можно использовать в качестве кандидатных полиморфизмов для данных фенотипов туберкулеза. Генетические характеристики пациента (гены системы HLA) позволяют определять вероятность развития тяжелой (фиброзно-кавернозной) или легкой (очаговой) формы туберкулеза легких. Пример расчета вероятности развития определенной формы туберкулеза (фиброзно-кавернозной) рассмотрен ниже (табл. 3).

Таблица 3

Пример вычисления логита у пациента с туберкулезом, в генотипе которого есть аллели генов HLA B*08 и DRB1*03

|

Показатель |

Вариант ответа |

Код |

Коэффициент регрессии ai |

Произведение (Код × ai) |

Результат |

|

HLAB*08 |

имеется |

1 |

1,81 |

1,81×1 |

1,81 |

|

HLADRB1*03

|

имеется |

1 |

1,57 |

1,57×1 |

1,57 |

|

Константа |

|

–2,4849 |

|||

|

Логит (Р) |

Сумма |

0,8951 |

|||

Вероятность РА=

Поскольку P больше 0,5, у данного пациента есть высокий риск развития фиброзно-кавернозной формы туберкулеза.

Заключение. Несмотря на многочисленные исследования, в настоящее время нет маркеров, которые однозначно могли бы помочь в диагностике туберкулеза. Прогнозирование развития различных форм заболевания с помощью метода множественной логистической регрессии позволяет провести предиктовую диагностику до формирования клинических признаков, что важно для повышения эффективности лечения. Использование генетических маркеров и математических методов исследования развития тяжелой или легкой формы заболевания даст возможность выделить среди больных группы высокого риска. Это необходимо для трансформации иммуновоспалительного ответа с гиперпродуктивного на толерантный для снижения деструкции пораженного органа. В настоящее время данный подход является оптимальным, поскольку применение комплекса диагностических мероприятий способствует выбору правильной тактики лечения, а также снижает риск прогрессирования инфекции и развития тяжелых форм туберкулеза.

Библиографическая ссылка

Беляева С.В., Сташкевич Д.С., Суслова Т.А., Бурмистрова А.Л. РАЗРАБОТКА ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ РИСКА РАЗВИТИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ МЕТОДОМ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ РЕГРЕССИИ // Современные проблемы науки и образования. 2020. № 5. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=30130 (дата обращения: 13.12.2025).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.30130

17,74; df=8; Р<0,05

17,74; df=8; Р<0,05