Витамин D играет жизненно важную роль в формировании и поддержании крепких и здоровых костей, участвуя в регулировании уровня кальция и фосфора в организме. Однако благодаря новым данным о метаболических путях и рецепторно опосредованных механизмах иммунологического действия витамин D можно рассматривать уже как фактор обеспечения важнейших физиологических функций организма. Витамин D (общий) представлен в виде двух основных форм: витамин D3 – холекальциферол и витамин D2 – эргокальциферол. Количественная оценка витамина D проводится по содержанию в сыворотке крови его основного компонента с периодом полураспада до 3 недель – 25-гидрокси-витамин D (кальцидиол, 25(OH)D), отражающего суммарную концентрацию метаболитов 25(OH)D2 и 25(OH)D3.

Витамин D может влиять как на врожденный, так и на адаптивный иммунитет. Ассоциации между витамином D и аутоиммунными заболеваниями были подтверждены при рассеянном склерозе и ревматоидном артрите (РA) [1]. Исходный уровень 25(OH)D может иметь потенциал в качестве предиктора тяжести раннего РА [2]. Связь дефицита витамина D с активностью патологического процесса при РА имеет противоречивые доказательства [3, 4]. Кроме того, витамин D может выступать в качестве показателя общего состояния здоровья, так как определена достоверная связь его дефицита не только с нарушениями метаболизма костной ткани и аутоиммунными нарушениями, но также с сердечно-сосудистыми, инфекционными, аллергическими заболеваниями и отдельными показателями психического здоровья.

Патофизиологические механизмы, лежащие в основе наиболее значимых для больных РА симптомов (боль, тревожность, депрессия, усталость, нарушения сна и когнитивный дефицит различной степени выраженности), имеют много общего и часто встречаются вместе, что затрудняет определение их взаимозависимости. У пациентов с РА наблюдаются высокая распространенность тревоги и депрессии [5, 6], определяемых во многом структурой личности и влиянием стрессовых факторов, а также связь данных показателей с низким уровнем сывороточного витамина D [7]. Витамин D оказывает модулирующее действие на клетки иммунной системы и может потенциально влиять на активность заболевания и, следовательно, на усталость, связанную с РА.

Цель исследования – оценить влияние дефицита сывороточного витамина D на изменения психофизиологических показателей у больных РА.

Материал и методы исследования

Под наблюдением находились 88 женщин (средний возраст – 54,2±12,0 года, длительность заболевания – 9,0[3,5;16,0] лет) с достоверным диагнозом РА, проходивших обследование в ФГБНУ «НИИ КиЭР им. А.Б. Зборовского» в соответствии со стандартами, рекомендованными Ассоциацией ревматологов России. Большинство пациенток (86,4%) были старше 40 лет; индекс DAS28 (M±m) составил 3,52±1,14, балла; преобладали лица с умеренной активностью заболевания (68,2%), серопозитивные как по антителам к циклическому цитруллинированному пептиду (54,5%), так и по ревматоидному фактору (36,4%). 76,1% пациенток на момент забора крови принимали нестероидные противовоспалительные препараты (ежедневно или более 3 раз в неделю), 64,8% – малые дозы (от 2,5 до 10 мг/сут) глюкокортикоидов и 60,2% – базисные противовоспалительные препараты.

Депрессивные симптомы у больных РА оценивались при подсчете результатов заполнения опросника депрессивности Бека (Beck Depression Inventory, BАI) с оценкой полученных результатов в баллах (≤ 9 – отсутствие депрессии, 10–15 – легкая депрессия, 16–19 – умеренная, 20–29 – выраженная, 30–63 – тяжелая депрессия). Для определения уровня тревожности была использована шкала реактивной и личностной тревожности Спилбергера–Ханина – единственная методика, позволяющая дифференцированно измерять тревожность как личностное свойство и как состояние (адаптирована на русский язык Ю.Л. Ханиным в 1976 г.).

Кроме того, проводили оценку уровня тревоги и депрессии по шкале HADS (Hospital Anxiety Depression Scale) с интерпретацией результатов в соответствии с оригинальной версией (Zigmond A.S., Snaith R.P., 1983): субклиническая тревога/депрессия – суммарный показатель от 8 до 10 баллов; клинически выраженная тревога/депрессия – суммарный показатель > 10 баллов. Общая оценка варьируется от 0 до 42 баллов, более высокие оценки указывают на повышенный уровень симптомов.

Также при оценке психоэмоционального состояния больных РА использовали тест дифференцированной самооценки функционального состояния (САН: самочувствие, активность, настроение) (Курганский Н.А., Немчин Т.А., 1997 г.).

Для оценки общей усталости использовали визуальную аналоговую шкалу (VAS), рекомендованную OMERACT 8 (2006 г.) для включения в базовый набор при проведении исследований у пациентов с РА: расстояние в миллиметрах от 0 («Отсутствие усталости») до 100 мм («Максимальная усталость»). При значениях, указанных пациентом, от 0 до 49 мм усталость классифицировалась как низкая/умеренная, от 50 до 100 мм – как выраженная/тяжелая.

Также для оценки аспектов усталости была применена Британская шкала усталости при ревматоидном артрите – числовая шкала оценки (Bristol Rheumatoid Arthritis Fatigue Numerical Rating Scales, BRAF-NRS V2), состоящая из трех компонентов: степень тяжести усталости, эффект/влияние усталости на повседневную жизнь и преодоление трудностей (за последние 7 дней) [8].

Уровень сывороточного 25(OH)D определяли иммуноферментным методом (тест-система «25-OH-Vitamin D Total», DRG, Германия) и выражали в нг/мл (коэффициент пересчета в нмоль/л равен 2,5): дефицит витамина D диагностировали при показателях <10 нг/мл, недостаточность – в диапазоне 10–29 нг/мл, достаточный уровень – в диапазоне 30–100 нг/мл.

Для статистической обработки данных использовали программу «STATISTICA 10.0 for Windows» с предварительным анализом на нормальность распределения количественных признаков: для величин с нормальным распределением показатели представлены в виде средней (M) и стандартного отклонения (SD); для величин, закон распределения которых отличался от нормального, – медиана и интерквантильный интервал (Ме [Р25:Р75]). Для определения межгрупповых различий использовались критерий Манна–Уитни (M-W U Test) и дисперсионный анализ. Оценка связи между количественными признаками осуществлялась с использованием коэффициента корреляции Пирсона, между порядковыми признаками – с использованием рангового коэффициента корреляции Спирмена (rs). Достоверным считалось значение р<0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

О выраженном переутомлении пациентов с РА, обратившихся за специализированной помощью, можно было судить по исходно низким значениям показателей «Самочувствие», «Активность» и «Настроение» (шкала САН). Также более чем у 75% обследованных больных была определена выраженная усталость: показатель общей усталости (n=64) по шкале VAS составил 71,3±8,56 балла.

По результатам психологического обследования удалось установить наличие депрессии почти у 66% больных РА (по шкале Бека): легкая – 26,1%, умеренная – 19,3%, выраженная – 11,4%, тяжелая депрессия – 9,1%. Не было отмечено прямой связи между активностью РА и симптомами депрессии (β=0,086; p=0,079).

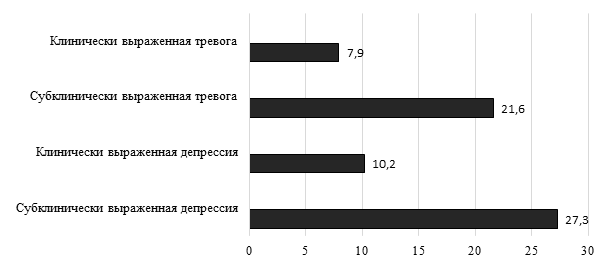

Рис. 1. Распространенность тревожно-депрессивных расстройств у больных РА по шкале HADS (в %)

Данные о высокой распространенности тревожно-депрессивных расстройств у больных РА были подтверждены результатами, полученными при использовании шкалы HADS: депрессивная и тревожная симптоматика выявлена в 45,6% случаев (рис. 1).

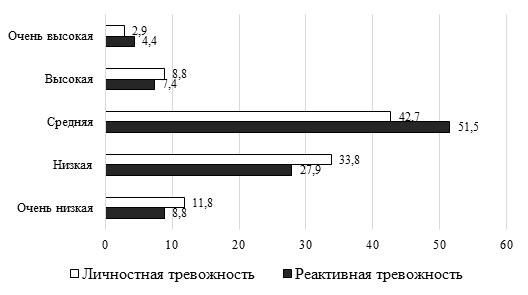

При обработке результатов уровня тревожности по шкале самооценки Спилбергера–Ханина было отмечено преобладание больных со средним уровнем как реактивной, так и личностной тревожности (рис. 2), причем очень низкий, низкий и высокий уровни тревожности больше реализовывались за счет личностного компонента (включая неудовлетворенность актуальной жизненной ситуацией, тревожную оценку перспективы, психологический дискомфорт), что свойственно пациентам с РА.

Рис. 2. Распространенность тревожных расстройств у больных РА по шкале реактивной и личностной тревожности Спилбергера–Ханина (в %)

Уровень витамина D в сыворотке крови пациенток с РА составил 20,4[14,6;23,9] нг/мл: дефицит витамина D отмечен у 5,7%, недостаточный уровень – у 89,8%, достаточный уровень – у 4,5% больных РА. Корреляционный анализ показал значимую обратную связь между уровнем витамина D и DAS28 (r=–0,283, р<0,001), а также положительную связь с приемом глюкокортикоидов (r=0,22, р<0,05) и их дозой (r=0,26, р<0,05).

Не было выявлено корреляционных связей между содержанием сывороточного витамина D и уровнем тревожности как при использовании шкалы самооценки Спилбергера–Ханина (p>0,1), так и при подсчете по шкале HADS (p>0,05). Однако отмечена тенденция к снижению уровня витамина D в группе пациентов со средней реактивной тревожностью (р=0,6 по сравнению с пациентами в группе с очень низкой реактивной тревожностью) и в группе с высокой личностной тревожностью (р=0,75 по сравнению с пациентами в группе с низкой личностной тревожностью).

Корреляция между усталостью и сывороточными концентрациями витамина D была слабой, но статистически значимой (r=–0,21, n=64, р=0,04).

Между показателями сывороточного 25(OH)D и выраженностью депрессии была отмечена отрицательная корреляционная связь средней силы (rs=–0,53, n=88, р<0,001).

При отсутствии признаков депрессии (по шкале BAI) у больных РА уровень витамина D в сыворотке крови составил 23,3±8,2 нг/мл; отмечены достоверные различия данного показателя от показателей больных РА с выраженной (17,4±5,03 нг/мл; M-W U Test, Z=2,2, p=0,028) и тяжелой депрессией (12,5±4,57 нг/мл; M-W U Test, Z=3,49, p<0,001).

При сравнении группы больных РА, включающей пациентов с низким (недостаточным) уровнем витамина D (<30 нг/мл) (группа I), с остальными пациентами (уровень витамина D ≥30 нг/мл) (группа II), при обработке результатов теста «САН» были получены достоверно более низкие показатели «Самочувствие», «Активность» и «Настроение» (р=0,046, р=0,047, р=0,031 соответственно), свидетельствующие о выраженном переутомлении пациентов группы I (табл. 1).

Таблица 1

Психофизиологические показатели у больных РА, баллы (M±SD)

|

Показатели |

Группа I (n=54) |

Группа II (n=34) |

|

САН: «Самочувствие» |

40,34±4,62 |

42,63±5,93 * |

|

САН: «Активность» |

42,68±5,39 |

45,19±6,13 * |

|

САН: «Настроение» |

41,67±4,88 |

44,35±6,52 * |

|

Усталость по VAS |

72,9±6,97 |

70,6±8,73 |

|

BRAF-NRS: степень тяжести |

5,83±1,08 |

5,36±0,99 * |

|

BRAF-NRS: эффект |

5,74±1,24 |

5,21±1,03 * |

|

BRAF-NRS: преодоление |

4,96±1,33 |

4,48±1,18 |

Примечание: * – межгрупповые различия достоверны, р<0,05

Исследование влияния недостаточности витамина D на усталость показало противоречивые результаты (табл. 1): не было отмечено достоверных различий при использовании шкал VAS (р=0,18) и BRAF-NRS:преодоление (р=0,09), но отмечены достоверные изменения по шкалам опросника BRAF-NRS:степень тяжести (р=0,043) и NRS-эффект (р=0,041).

В единственном на данный момент исследовании [9], посвященном непосредственному изучению связей между утомляемостью и содержанием витамина D у пациентов с РА, не было представлено данных об ассоциации витамина D с усталостью (r=–0,14, 95%-ный ДИ от –0,29 до 0,03, n=169, р=0,08). И, хотя данные норвежских авторов о содержании витамина D были получены с помощью жидкостной хроматографии с тандемной масс-спектрометрией (данный метод считается эталонным при измерении сывороточного 25(OH)D), но использование других критериев оценки усталости (опросник Чалдера), преобладание разнополых пациентов с низкой активностью РА (69% с DAS28-CRP <3,2), различный уровень солнечной инсоляции в регионах проведения исследований затрудняют сравнение наших результатов.

Для своевременной диагностики депрессивных проявлений у пациентов с РА выявление дефицита сывороточного витамина D приобретает немаловажное значение, так как витамин D принимает (скорее всего опосредованно) участие как в воспалительных процессах, так и в центральной сенсибилизации, провоцирующих развитие хронических болевых и психологических расстройств у больных РА [10].

Установлена прямая зависимость между проявлениями когнитивной дисфункции и недостаточным уровнем витамина D, причем отмечается защитная роль данного витамина при развитии различных центральных и периферических неврологических заболеваний [11]. Доказано нейропротекторное действие витамина D на функцию мозга посредством ингибирования синтеза индуцибельной синтазы оксида азота и гамма-глутамил-транспептидазы – важного элемента в синтезе глутатиона (фактор антиоксидантной защиты нейронов). Кроме того, витамин D снижает уровень ионизированного кальция в клетках мозга и может действовать как нейротрофический фактор, участвуя в созревании и дифференцировке нервной ткани.

«Своевременное выявление дефицита витамина D и его коррекция … минимизирует риск развития многих хронических заболеваний и соответственно затраты на их лечение» [12]. Добавление витамина D в схему лечения РА хорошо переносится пациентами и может улучшить их психологические показатели через регуляцию синтеза нейромедиаторов, нейрональную кальциевую регуляцию, иммуномодуляцию, повышение фактора роста нервов и антиоксидантные свойства за счет уменьшения выраженности депрессии [13].

Необходимо помнить, что, помимо успешной терапии, направленной на уменьшение воспалительных проявлений РА, у пациентов с сопутствующей депрессией и усталостью могут возникать болевые ощущения и без клинических признаков активности заболевания. Пациенты с РА должны регулярно обследоваться на наличие симптомов депрессии и усталости для своевременной коррекции терапевтического воздействия. Совокупность правильно подобранных психотерапевтических (групповая психотерапия, индивидуальные психотерапевтические программы, другие психологические вмешательства) и профилактических (здоровый образ жизни, режим отдыха и сна, исключение стрессов и др.) методов в дополнение к стандартному медикаментозному лечению приобретает огромное значение в борьбе с соматогенной депрессией [14, 15].

Заключение

Недостаток витамина D негативно воздействует на психофизиологические показатели пациентов с РА. Восстановление нормального уровня витамина D в сыворотке крови способно оказать положительное влияние на уменьшение выраженности депрессии и усталости у больных РА.

Библиографическая ссылка

Александров А.В., Хортиева С.С., Александров В.А., Александрова Н.В., Зборовская И.А. СВЯЗЬ ДЕФИЦИТА ВИТАМИНА D С ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ // Современные проблемы науки и образования. 2020. № 4. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=30044 (дата обращения: 07.01.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.30044