Блокада левой ножки пучка Гиса (ЛНПГ) определяется у 0,06-0,1% общей численности населения. Блокада ассоциируется с заболеваниями сердца: в 50% случаев – ишемическая болезнь сердца (ИБС), 33% – сердечная недостаточность (СН), являясь результатом повреждения, деформации или гипертрофии миокарда. Однако в ряде случаев она возможна и у пациентов, не имеющих сердечно-сосудистых заболеваний [1]. В течение длительного времени акцент при изучении блокады ЛНПГ был смещен на ИБС, острый инфаркт миокарда и СН. Наличие на электрокардиограмме (ЭКГ) блокады ЛНПГ маскирует изменения миокарда, затрудняет дифференциальную диагностику при наличии жалоб пациентов со стороны сердечно-сосудистой системы. Только у 50% пациентов с блокадой ЛНПГ выявляют поражение коронарных артерий [2]. В связи с этим многие исследователи указывают на возможную нецелесообразность экстренной ангиокоронарографии (АКГ) и актуальность поиска новых характеристик или методов для обследования таких больных. Показано, что пациенты с блокадой ЛНПГ и сниженной фракцией выброса левого желудочка (ЛЖ) имеют гораздо более высокую вероятность возникновения ИБС по сравнению с пациентами без блокады и с нормальной фракцией [3]. Часто блокада ЛНПГ сочетается с артериальной гипертонией (АГ). В Российской Федерации до 47% мужчин и 40% женщин в возрасте 25-65 лет имеют АГ; среди населения старше 60 лет распространенность достигает 60%. К 2025 г., согласно прогнозу, почти 1,5 миллиарда человек будет страдать АГ. АГ – ведущий фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (ИБС, инфаркт миокарда, инсульт, хроническая СН), цереброваскулярных (транзиторная ишемическая атака, ишемический или геморрагический инсульт) и почечных (хроническая болезнь почек) заболеваний [4]. Однако при сопутствующей блокаде ЛНПГ неинвазивная диагностика процессов в миокарде затруднена. Изменения на ЭКГ неспецифичны в связи с деформацией желудочкового комплекса. При проведении нагрузочной пробы (тредмил-тест, велоэргометрическая проба) затруднена интерпретация результатов. Эхокардиография (Эхо-КГ) не позволяет сделать точное заключение о сократительной способности миокарда. Опубликовано исследование, в котором показано, что только у 40% пациентов было возможно определение внутрижелудочковой диссинхронии при помощи 2D-Эхо-КГ из-за наличия зон гипо- и акинезии, технических сложностей выведения корректной позиции. Также отсутствуют стандартизированные критерии оценки механической диссинхронии [5]. Наиболее информативными методами исследователи считают стресс-Эхо-КГ с фармпрепаратом, магнитно-резонансную томографию сердца с контрастом и АКГ. При этом все указанные методы имеют ограничения, описаны возможные осложнения. Таким образом, актуален поиск новых возможностей неинвазивной диагностики состояния миокарда у пациентов с блокадой ЛНПГ для выявления факторов риска и определения прогноза.

В мировой литературе описан метод поверхностного ЭКГ-картирования (ПК) – одномоментная регистрация ЭКГ-потенциалов, генерируемых в сердце, во многих точках поверхности грудной клетки, позволяющая получить диагностическую информацию о состоянии миокарда, в том числе состоянии проводящей системы, особенностях процессов де- и реполяризации миокарда, свойствах субстрата, локализации эктопического очага [6; 7]. Отечественные исследователи указывают на высокую чувствительность и специфичность метода для диагностики ИБС, в том числе при сопутствующих блокадах [8; 9]. Описаны возможности ПК в выявлении и оценке объема рубцовой ткани в миокарде [10]. Однако по-прежнему остается открытым вопрос диагностики состояния миокарда у пациентов с блокадой при отсутствии ИБС. Участки измененного миокарда (например, фиброз) при картировании в покое могут давать картину, сходную с пациентами с ИБС. В связи с этим цель исследования – оценить диагностические возможности ПК в оценке состояния миокарда при сопутствующей блокаде ЛНПГ.

Материалы и методы исследования. Проанализированы данные 27 пациентов с блокадой ЛНПГ. 15 пациентов (12 мужчин и 3 женщины) с ИБС и блокадой ЛНПГ сформировали группу 1, средний возраст в группе составил 53,73±5,22 года. 12 пациентов (10 мужчин и 2 женщины) с АГ и блокадой ЛНПГ – группу 2, средний возраст в группе 50,25±8,68 года. Помимо стандартного обследования (12 отведений ЭКГ, Эхо-КГ, суточное мониторирование ЭКГ и АД, лабораторные методы исследования) всем пациентам проведено ПК с велоэргометрической пробой (ВЭМ-пробой)). Диагностика ИБС у каждого из 27 пациентов проводилась инвазивным методом – с помощью АКГ: у всех пациентов группы 1 выявлено поражение двух и более коронарных артерий; у всех пациентов группы 2 отсутствовали гемодинамически значимые стенозы коронарных артерий.

Всем пациентам выполнено ПК с ВЭМ-пробой. Исследование проведено на специализированной компьютерной электрокардиологической системе «Cardiag 128.1». При этом на грудной клетке с первого по шестое межреберье размещали 5 поясов с 16 электродами на каждом поясе. Дополнительно размещены электроды для регистрации 12 общепринятых отведений. ВЭМ-проба проведена по стандартному протоколу. Регистрацию ЭКГ осуществляли в покое, во время выполнения пробы и в течение 5 минут периода восстановления (время после окончания нагрузочной пробы) с последующей обработкой данных. При наличии большого числа зарегистрированных ЭКГ (в нашем случае – 80 электродов на поверхности грудной клетки пациента) информативными оказываются не характеристики каждой зарегистрированной ЭКГ в различные моменты сердечного цикла, а так называемые поверхностные карты – карты распределений потенциалов (значений ЭКГ) на поверхности грудной клетки в последовательные моменты сердечного цикла или их функции. Точки с равными значениями потенциала или его функции соединяют между собой, в результате чего и образуются карты [10]. При наличии блокады ЛНПГ анализ деформированной ЭКГ на отдельных участках сердечного цикла становится бессмысленным. В таких случаях анализируют электрический сигнал на всем интервале QRST: рассчитывают площадь под кривой ЭКГ на этом интервале и строят распределение значений площади на поверхности торса. Площадь на интервале QRST может иметь отрицательной значение, что соответствует отведениям с отрицательными глубокими зубцами Т или морфологией QS. Таким образом, при проведении ВЭМ-пробы получали изоинтегральные карты на интервале QRST в покое, на пике нагрузки, в 1, 3 и 5-ю минуту периода восстановления. Для количественной оценки полученных результатов построенные карты сравнивали со «средненормальными» картами путем вычитания средней «нормальной», или контрольной карты из только что построенной, и получая на схеме торса пациента распределение так называемого индекса разности (DI - departure index), или разностную карту. Контрольной картой может быть «средненормальная» или собственная карта обследуемого, построенная ранее. Таким образом, становится возможной также количественная оценка состояния или изменений электрического поля сердца пациента в динамике и, косвенно, состояния или изменений миокарда. Индекс разности необходим для количественного анализа и последовательного сравнения построенных карт. Его рассчитывают по формуле: DI=(П-N)/σ, где П – площадь на всем интервале QRST под самой линией ЭКГ, определяемая для каждой точки расположения электродов на поверхности торса, N – средненормальное значение, σ – среднеквадратичное отклонение у пациентов группы нормы. Таким образом, DI позволяет определить степень отклонений от средних нормальных значений. В данном случае в качестве контроля для анализа и сравнения данных ПК брали средненормальные карты.

Разностная карта представляет собой прямоугольник – развертку поверхности торса; «разрез» по правой задне-подмышечной линии. Обозначение «°» – места наложения электродов на поверхности грудной клетки (торсе). Точки с DI <-2 обозначены сине-голубым цветом, точки с DI >2 – красно-желтым цветом. Чем большее значение DI на развертке торса, тем выше интенсивность цвета. При этом диагностически значимыми оказываются отрицательные значения DI. Совпадение области отрицательных значений DI (DI <-2, отклонение от средненормальных значений <-2σ) с проекцией зоны миокарда ЛЖ позволяет локализовать зоны патологии в миокарде ЛЖ и оценить динамику (возможных ишемических изменений) при проведении исследования [7; 8; 10]. Для каждого пациента в покое, на пике нагрузки, в 1, 3 и 5-ю минуту восстановления строили разностные карты на интервале QRST, вычисляли минимально отрицательные (min DI) и максимально положительные (max DI), среднее отрицательное и положительное значение DI, объем области положительных (область DIположит) и отрицательных значений DI (область DIотрицат) в % от площади поверхности грудной клетки, их локализацию на поверхности грудной клетки.

Статистическая обработка результатов исследования осуществлялась с помощью стандартного пакета статистических программ Statistica for Windows 8.1. Характеристики выборок приводятся в виде М+SD, где М – средние значения, SD - стандартное отклонение.

В связи с небольшими объемами выборок сравнение средних значений в двух группах проводили с использованием непараметрического критерия Манна-Уитни (U-критерий Манна – Уитни).

Статистически значимыми считали различия при p<0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

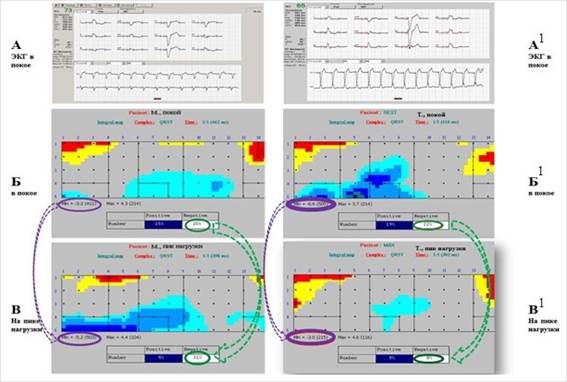

На рисунке представлены ЭКГ покоя (А и А1) и разностные карты, построенные в покое и на пике нагрузки, у пациента с ИБС (Б, В) и пациента с АГ (Б1, В1). У пациента с ИБС и блокадой ЛНПГ в покое DI min -3,2; область DIотрицат занимает 20% площади поверхности грудной клетки; у пациента с АГ и блокадой ЛНПГ DI min -6,6; область DIотрицат занимает 22% площади поверхности грудной клетки. На пике нагрузки у пациента с ИБС и блокадой ЛНПГ DI min -5,2; область DIотрицат занимает 31% площади поверхности грудной клетки; у пациента с АГ и блокадой ЛНПГ DI min -3,0; область DIотрицат занимает 8% площади поверхности грудной клетки. То есть в покое параметры разностных карт у этих больных сходны, однако изменения на пике нагрузки оказались разнонаправлены.

А – ЭКГ покоя пациента с ИБС и блокадой ЛНПГ; А1 – ЭКГ покоя пациента с АГ и блокадой ЛНПГ; Б и В – разностные карты, построенные для пациента с ИБС и блокадой ЛНПГ в покое и на пике нагрузки; Б1 и В1 – разностные карты, построенные для пациента с АГ и блокадой ЛНПГ в покое и на пике нагрузки. Выделены числовые параметры карт

Оценка разностных карт в покое показала, что у пациентов с блокадой ЛНПГ существуют изначальные изменения свойств миокарда желудочков, проявляющиеся в особенностях процесса реполяризации. Отклонения от нормального процесса реполяризации наблюдаются в покое в обеих группах, и не было выявлено статистически значимого различия в характеристиках разностных карт. Группа 1: max DI 5,09±2,54; min DI -5,41±1,99; DI сред. положит 3,11±1,17; DI сред. отрицат -3,3±1,15; область DIположит. 20,4±13,7; область DIотрицат. 21,87±9,24. Группа 2: max DI 5,82±1,83; min DI -5,88±1,72; DI сред. положит. 3,48±0,68; DI сред. отрицат -3,43±0,48; область DIположит. 20,5±11,52; область DIотрицат. 23,58±7,61.

На пике нагрузки QRSТ-разностные карты пациентов 1-й группы с ИБС статистически значимо отличались от таких же карт пациентов 2-й группы по min DI, p=0,02 и области DIотрицат., р=0,0007. В 1-ю минуту периода восстановления разностные карты пациентов 1-й и 2-й групп также различались min DI, p=0,003 и областью DIотрицат., р=0,0001 (табл.).

Характеристики разностных карт на пике нагрузки и в 1-ю минуту восстановления

|

Числовые характеристики разностных карт |

Пик нагрузки |

1-я минута восстановления |

||

|

Группа 1 |

Группа 2 |

Группа 1 |

Группа 2 |

|

|

max DI |

4,76±2,16 |

5,58±1,83 |

5,25±2,58 |

5,73±2,89 |

|

min DI |

-6,75±2,15 |

-4,11±1,31 |

-6,3±2,43 |

-3,85±1,07 |

|

DI сред. положит. |

3,02±0,61 |

3,18±0,63 |

2,95±1,0 |

3,2±0,76 |

|

DI сред. отрицат. |

-3,56±0,69 |

-2,85±0,44 |

-3,47±0,78 |

-2,52±0,84 |

|

Область DIположит., % |

10,07±9,65 |

15,67±13,81 |

13,27±12,9 |

16,42±15,93 |

|

Область DIотрицат., % |

28,47±6,09 |

13,25±10,86 |

26±12,15 |

9,33±8,13 |

В группе 1 максимальными изменения были на пике нагрузки и/или в 1-ю минуту периода восстановления (табл.), что, несомненно, обусловлено стресс-индуцированной ишемией [8; 10; 11]. При этом область DIотрицат и min DI распространялись на проекции зон миокарда, соответствующие клинико-зависимой артерии. Совпадение области DIотрицат с проекцией зоны миокарда на развертку поверхности грудной клетки локализует зону ишемии, что подтверждено данными АКГ. В группе 2 на пике нагрузки и/или в 1-ю минуту периода восстановления выраженность отклонений от средней нормы резко уменьшается (табл.), однако к 3-5-й минуте наблюдается восстановление исходной картины. Полученные данные подтверждены отсутствием гемодинамически значимых стенозов коронарных артерий при проведении АКГ. Карты, построенные на 5-й минуте периода восстановления, в обеих группах были сходны с картами покоя. Результаты исследования показывают, что процессы, происходящие на нагрузке и в начале периода восстановления, в группах разнонаправлены.

Тест с дозированной физической нагрузкой – важный метод неинвазивной диагностики ИБС. Ишемические изменения при этом максимально выражены на пике нагрузки и в первые минуты периода восстановления. Однако метод неинформативен при блокаде ЛНПГ. «Золотым» стандартом диагностики по-прежнему остается АКГ, позволяя наиболее точно провести оценку состояния коронарных артерий. Стоит отметить, что исследование имеет свои ограничения и осложнения. Наиболее часто встречаемые осложнения: реакция на введение контрастного вещества, нарушения ритма сердца, сосудистые и гемодинамические осложнения. В 10-30% случаев при проведении процедуры выявляют интактные коронарные артерии. При этом проведение теста с физической нагрузкой вместе с ПК позволяет выявлять ишемические изменения и проводить дифференциальную диагностику изменений миокарда на фоне блокады ЛНПГ. Интегральные карты QRST практически не зависят от последовательности активации желудочков, но меняются при нарушении процессов реполяризации [9]. В настоящее время ограничено количество работ по применению метода ПК у пациентов при сочетании блокад и неишемических заболеваний или идиопатическими блокадами. В нашем исследовании показано, что проведение ПК позволяет оценивать состояние миокарда у таких больных, а именно:, выявлять зоны стресс-индуцированной ишемии у пациентов с ИБС, проводить дифференциальную диагностику и определять прогноз при блокаде ЛНПГ у пациентов с заболеваниями неишемического генеза, что подтверждено результатами АКГ. Возможности картирования сердца вносят существенный вклад в развитие диагностики и выбор оптимальных терапевтических решений, в том числе и в инвазивной электрофизиологии [11; 12].

Выводы

1. ПК, проводимое совместно с ВЭМ-пробой, у пациентов с блокадой ЛНПГ позволяет оценить состояние миокарда и выявить стресс-индуцированную ишемию.

2. В покое параметры карт, полученных при проведении ПК и ВЭМ-пробы, у пациентов с блокадой ЛНПГ ишемического и неишемического генеза сходны, а изменения на пике нагрузки и в 1-ю минуту восстановления – разнонаправлены.

3. Наиболее важные параметры разностных карт, соответствующие стресс-индуцированным изменениям миокарда, – min DI и размер области DIотрицат, определяемые в покое и на разных этапах теста. При проведении ПК и ВЭМ-пробы у пациентов с блокадой ЛНПГ ишемического генеза увеличивается модуль min DI и область DIотрицат. У пациентов с блокадой ЛНПГ неишемического генеза уменьшается модуль min DI и область DIотрицат.

Библиографическая ссылка

Феофанова Т.Б., Полякова И.П., Залетова Т.С. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЕРХНОСТНОГО ЭКГ-КАРТИРОВАНИЯ В ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ МИОКАРДА ПРИ СОПУТСТВУЮЩЕЙ БЛОКАДЕ ЛЕВОЙ НОЖКИ ПУЧКА ГИСА // Современные проблемы науки и образования. 2020. № 4. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=30003 (дата обращения: 15.02.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.30003