В настоящее время в терапии головной боли напряжения имеет место чрезмерное употребление медикаментозных препаратов, поэтому актуален мультимодальный подход, основанный на разумном сочетании фармакотерапевтических и немедикаментозных методов воздействия.

Одна из наиболее перспективных методик немедикаментозной коррекции головных болей напряжения – мануальная. Мануальная терапия – система методов, направленных на устранение патобиомеханических нарушений ручными воздействиями на структуры черепа, позвоночного столба, мышечно-суставной аппарат. Остеопатия – разновидность мануальных методик, основанная на теории краниосакрального ритма. Краниосакральный ритм складывается из движений массы головного мозга, колебаний ликвора, подвижности костей черепа, реципрокных мембран и крестца [1]. Краниальная остеопатия основана на понимании совместного функционирования цереброваскулярной и ликвородинамической систем. При данной методике учитываются взаимодействие позвоночника, крестца, костей черепной коробки, оболочек спинного и головного мозга и циркуляция спинномозговой жидкости как первичного дыхательного механизма или краниосакрального ритма. Благодаря воздействию на этот механизм устраняется натяжение мозговых оболочек, улучшается ликвородинамика [2].

В отечественной и зарубежной литературе встречаются работы, посвященные эффективному применению краниосакральной терапии в лечении хронической ГБН, но методы оценки результата лечения достаточно субъективные. Так, в работе Д.В. Мирошниченко и соавт. [3] 108 пациентам с хронической головной болью напряжения проводили 4–8 остеопатических манипуляций с частотой 1–2 раза в неделю, оценивая эффективность метода только с помощью шкалы ВАШ, что является субъективным методом валидизации. В исследовании Н.А. Чугуновой и соавт. [4] у 63 больных с хронической ГБН, разделенных на 2 группы (медикаментозная терапия в сочетании с остепатической коррекцией – 7–10 ежедневных сеансов и только медикаментозная терапия), исследовали эффективность лечения с помощью шкалы ВАШ и по снижению выраженности тревожно-депрессивного синдрома, что в настоящее время является низковалидным подходом.

В медицинской науке XXI в. расширяется представление о механизмах неврологических заболеваний благодаря изучению функциональных связей (коннектома) головного мозга. Внедрение новых методов нейровизуализации, в частности функциональной МРТ, позволяющих объективно оценивать нейрональную активность, дает возможность выявлять изменения на уровне коннектома при различных неврологических и психиатрических заболеваниях.

При изучении патогенеза хронических болевых синдромов центрального генеза большое внимание уделяется функциональным связям и топологическому принципу, который лежит в основе функционирования коннектома: скорость передачи информации, согласно этому принципу, определяется не столько анатомией церебральных структур, сколько местом расположения ключевых точек и структурой коннектома. Общие изменения при хронических болевых синдромах были выявлены в префронтальных областях, передней инсулярной коре, коре поясной извилины, базальных ганглиях, таламусе, периакведуктальном сером веществе, пост- и прецентральных извилинах и нижней теменной доле. Данные зоны головного мозга являются ключевыми точками «динамического болевого коннектома», входящими в состав сети определения значимости и ряда соматосенсорных сетей, являясь универсальными при различных видах хронической боли [5].

В настоящее время отсутствуют полноценные работы, посвященные исследованию динамики функциональных связей, нейропластичности на фоне применения остеопатической манипуляции у пациентов с хронической головной болью напряжения. Выявление изменений коннектома на фоне остеопатического лечения представляется актуальным в формировании современного взгляда на этиологию и патогенез ГБН и дает возможность для разработки максимально эффективного алгоритма помощи пациентам [6, 7].

Целью работы явилось нейровизуализационное изучение применения однократной остеопатической манипуляции у пациентов с хроническими головными болями напряжения.

Материалы и методы исследования

Было проведено открытое одноцентровое неконтролируемое исследование состояния коннектома (рабочих сетей покоя) у пациентов с головными болями напряжения на фоне курса лечения остеопатическими методиками. Исследование было осуществлено в соответствии с принципами надлежащей клинической практики и Хельсинкской декларации.

Под нашим наблюдением были 24 пациентки (в возрасте от 24 до 43 лет, средний возраст – 33±0,5 года) с хроническими головными болями напряжения, длительностью заболевания от 1 года до 18 лет (средняя длительность – 4,4±0,7 года). Другие причины головной боли были исключены.

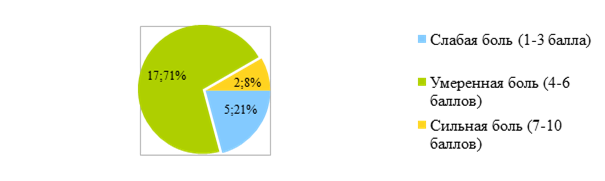

Диагноз головной боли напряжения был поставлен на основании анамнеза и жалоб. Все пациенты жаловались на приступообразные и/или постоянные головные боли одно- или двухсторонней локализации ноющего (41%), пульсирующего характера слабой (23%) и умеренной (36%) интенсивности. Головные боли чаще были двухсторонней локализации, носили давящий / сжимающий / не пульсирующий характер, длительностью от 60 мин до нескольких суток, легкой или умеренной интенсивности, которая не усиливалась при обычной физической активности, боли не сопровождались тошнотой и рвотой. Пациентки отмечали головную боль более 15 дней в месяц в течение последних 6 месяцев. Проводилось анкетирование с использованием визуальной шкалы оценки интенсивности головной боли (рис. 1).

Рис. 1. Визуальная шкала оценки интенсивности боли

Всем пациентам выполнялась структурная МРТ с получением Т1- и Т2-взвешенных изображений для исключения новообразований головного мозга, инсультов и других выраженных патологических морфологических изменений. Все пациенты подписывали информированное согласие. Исследование было одобрено этическим комитетом ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова» Минздрава России (выписка из протокола № 17 от 14.01.2019). Критериями исключения пациентов из исследования были: 1) наличие в анамнезе психоорганической патологии, эпилепсии, опухолей головного мозга, травм головного и спинного мозга; 2) наличие тяжелой сопутствующей патологии (обострение ревматизма, острые инфекции, цирроз печени, алкоголизм, наркомания, кардиомиопатии с тромбоэмболией в артерии головного мозга, острый инфаркт миокарда, сердечная недостаточность 3–4-й степени тяжести, болезни крови); 3) одновременный прием пациентами препаратов, способных исказить результаты лечения (анксиолитиков, антидепрессантов, барбитуратов, препаратов лития, наркотических анальгетиков, резерпина).

Всем пациенткам была выполнена функциональная МРТ покоя в 2 временных точках – до и через 10 мин после применения первой остеопатической техники. Были собраны данные импульсной последовательности Т1-взвешенного градиентного эха (MPRAGE – Magnetization Prepared Rapid Acquired Gradient Echoes – градиентное эхо с подготовкой магнетизации и быстрым сбором) для совмещения данных фМРТ с анатомическими структурами головного мозга, толщина среза – 4,5 мм, количество срезов – 29, количество повторений – 120, время сканирования – 6 мин. Основными особенностями этой последовательности являются ее высокая разрешающая способность и изотропный воксель объемом 0,8 мм3. Пациенты были проинструктированы лежать с открытыми глазами, без фиксации взора. Таким образом, для всех были одинаковые условия состояния покоя, и это оказывало минимальное влияние на зрительную и слуховую рабочие сети головного мозга.

Пациентам проводили остеопатическую манипуляцию, далее проводился курс лечения с помощью остеопатической коррекции, состоящий из 3–5 сеансов краниосакральной терапии по индивидуальным показаниям.

Для статистического анализа использовался непараметрический критерий Мак-Немара для зависимых бинарных показателей. Статистическая обработка и оценка результатов данных фМРТ в покое осуществлялись с использованием программного пакета CONN v.18 (Functional connectivity toolbox), который позволяет определить взаимосвязи между различными отделами головного мозга, провести статистическое картирование зон активации, определить структуры различных сетей покоя и рабочих функциональных сетей головного мозга. Плагин CONN v.18, работающий на базе программы MATLAB, позволяет провести индивидуальный и межгрупповой анализ сети пассивного режима работы головного мозга. Использовали анализ roi-to-roi и seed-to-voxel на основе выбора зоны интереса. В дальнейшем проводились постпроцессинг и анализ полученных данных.

Результаты исследования и их обсуждение

По результатам исследования после применения остеопатических манипуляций по данным фМРТ в покое отмечались значимые изменения функциональной коннективности головного мозга. При выполнении остеопатической коррекции происходит функциональная реорганизация нейронных сетей с вовлечением в первую очередь сети пассивного режима работы мозга (СПРР). Выбор МПФК в качестве ключевой точки в исследовании обусловлен ее значением как одного из центральных звеньев в СПРР.

При выборе медиальной префронтальной коры (МПФК) в качестве зоны интереса в правом полушарии определено усиление положительной функциональной связи с правой парагиппокампальной извилиной. В левом полушарии отмечались усиление положительной функциональной связи со скорлупой и ослабление отрицательной функциональной связи с верхней левой теменной областью.

Получены данные функциональной МРТ при сравнении состояния в покое до и сразу после остеопатической манипуляции: при выполнении межгруппового статистического анализа (p<0,005) (two-sample t-test, seed-to-voxel) представлен результат межгруппового сравнения, который демонстрирует изменения активности (таблица).

Результаты фМРТ в покое до и сразу после остеопатической манипуляции.

Межгрупповой анализ

|

Рабочая сеть покоя: медиальная префронтальная кора |

|

|

Область исследования |

Статистический показатель, Т |

|

Верхняя теменная область, левая |

–3,13 |

|

Парагиппокампальная извилина, правая |

2,43 |

|

Скорлупа |

–2,16 |

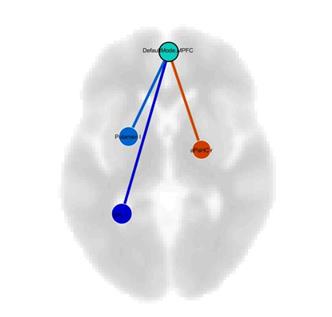

На рисунке 2 приведено схематическое изображение данных межгруппового анализа: демонстрируется, как связана МПФК с другими областями исследования, где отмечаются более выраженная активность в парагиппокампальной извилине и снижение активности в верхней теменной области и скорлупе.

Рис. 2. Результаты фМРТ в покое до и сразу после остеопатической манипуляции. Межгрупповой анализ. Схематические данные

По последним данным парагиппокампальная извилина является промежуточным звеном СПРР, связывающим МПФК с лимбической системой и участвующим в процессах памяти и системы внутреннего вознаграждения [8]. Усиление положительной функциональной связи МПФК с парагиппокампальной извилиной в правом полушарии у пациентов с ГБН после выполнения остеопатической манипуляции, выявленное в нашем исследовании, может свидетельствовать об активации функционального пути СПРР, связанного с положительным эмоциональным ответом в системе вознаграждения.

В левом полушарии отмечались усиление положительной функциональной связи со скорлупой и ослабление отрицательной функциональной связи с верхней левой теменной областью. Верхняя теменная кора является частью обширной зоны предклинья, которая наряду с МПФК служит одним из важных звеньев СПРР, вовлеченных в процессы внимания, обработки сенсоромоторных сигналов. Изменение функциональных связей между МПФК и верхней теменной областью может свидетельствовать о снижении активности в этом участке СПРР. Скорлупа является подкорковой структурой, относящейся к сети определения значимости, и усиление связей МПФК с этой областью может свидетельствовать об активации данной сети.

Ухудшения состояния пациентов, побочных реакций на фоне применения остеопатических техник у пациентов с хроническими головными болями напряжения в ходе лечения не было.

Данные наблюдения требуют дальнейшего более подробного изучения на больших выборках пациентов с ГБН с целью определения общего паттерна изменений функциональной активности нейронных сетей головного мозга, происходящих после выполнения остеопатических методик.

Заключение

На сегодняшний день количество полноценных исследований по изменению функциональных связей головного мозга у пациентов с ГБН ограничено, что делает данное направление еще более актуальным.

В текущем исследовании была показана важность оценки функциональных связей, обеспечивающих взаимодействие структур головного мозга, для изучения звеньев патогенеза ГБН. Были выявлены изменения функциональной коннективности сети пассивного режима работы мозга у пациентов с головными болями напряжения после применения остеопатической манипуляции, которые требуют дальнейшего изучения. Результаты исследования функциональных сетей головного мозга у пациентов с ГБН позволят расширить представление о патогенезе данного вида головных болей и усовершенствовать применяемые схемы лечения пациентов.

Список сокращений

ВАШ – визуальная аналоговая шкала

ГБН – головная боль напряжения

ХГБН – хроническая головная боль напряжения

МПФК – медиальная префронтальная кора

СПРР – сеть пассивного режима работы мозга

фМРТ – функциональная магнитно-резонансная томография

Библиографическая ссылка

Лепёхина А.С., Поспелова М.Л., Ефимцев А.Ю., Буккиева Т.А., Левчук А.Г., Писковацков Д.В., Ефимова М.Ю., Алексеева Т.М., Труфанов Г.Е. ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИИ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСТЕОПАТИЧЕСКОЙ МАНИПУЛЯЦИИ У ПАЦИЕНТОК С ХРОНИЧЕСКИМИ ГОЛОВНЫМИ БОЛЯМИ НАПРЯЖЕНИЯ // Современные проблемы науки и образования. 2020. № 4. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=29984 (дата обращения: 30.01.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.29984