В России развитию детско-юношеского спорта и подготовке спортивного резерва уделяется значительное внимание [1, 2].

Велосипедный спорт характеризуется двигательными действиями максимальной, субмаксимальной и большой аэробной мощности физических нагрузок [3, 4]. Значительный удельный вес занимают вращательные движения, частое изменение вектора направления и скорости локомоций, а также длительное статическое положение тела во время учебно-тренировочного занятия. Эти особенности предъявляют к организму спортсмена высокие требования не только в части выносливости, но и в части координации движений, сохранения вестибулярной устойчивости и равновесия в седле велосипеда при статических нагрузках на мышцы верхних конечностей и туловища [5].

У велосипедистов развитый вестибулярный анализатор позволяет повысить координацию, пространственно-временную ориентировку и равновесие. Это дает возможность успешно освоить сложные двигательные действия, повышает техническое мастерство и способствует достижению высоких спортивных результатов [6].

У начинающих спортсменов функционирование вестибулярного аппарата не сбалансировано, что вызывает нарушения координации рук и ног при движении. В разных видах спорта экспериментально подтверждено мнение о том, что вестибулярная тренировка должна начинаться с самого раннего возраста [7], особенно у детей, ориентированных на сложнокоординационные виды спорта [8, 9, 10], в том числе в велосипедном спорте [11, 12]. Исследователями доказана важность координации и взаимодействия центральной нервной системы со всеми анализаторами для повышения вестибулярной устойчивости и функции равновесия организма [13,14]. Следовательно, на начальном этапе учебно-тренировочного процесса подготовки юных спортсменов важно совершенствовать функцию вестибулярного аппарата организма для достижения в дальнейшем высоких спортивных результатов.

В существующих программах для детско-юношеских спортивных школ России по велоспорту – маунтинбайку [15] раздел, посвященный развитию вестибулярной устойчивости, освещен не в полной мере. Практически отсутствуют научно обоснованные средства и методы развития вестибулярной устойчивости для юных велосипедистов 11–12 лет, специализирующихся в маунтинбайке.

Таким образом, поиск новых и совершенствование существующих подходов к подбору средств, методов организации и проведения учебно-тренировочных занятий, направленных на развитие вестибулярной устойчивости и функции равновесия у спортсменов 11–12 лет, специализирующихся в велоспорте (маунтинбайке), являются актуальными.

Цель исследования: разработать и оценить эффективность интегративной методики повышения вестибулярной устойчивости и равновесия у юных спортсменов на начальном этапе учебно-тренировочного процесса в велосипедном спорте – маунтинбайке.

Материал и методы исследования. Педагогический эксперимент проводился в 2018–2019 гг. на базе муниципальной специализированной школы олимпийского резерва (СШОР) № 2 по велоспорту г. Копейска. В эксперименте участвовали мальчики в возрасте 11–12 лет, спортсмены начальной группы подготовки второго года обучения, тренирующиеся в велоспорте (маунтинбайке). Велосипедисты были разделены на две группы: контрольную (КГ) и экспериментальную (ЭГ) по 12 спортсменов в каждой. Тренировочные занятия проводились 3 раза в неделю по 2 часа в течение 52 недель. Годовая нагрузка составляла 312 ч.

Предложенная экспериментальная методика повышения вестибулярной устойчивости, функции равновесия и координационных способностей спортсменов 11–12 лет включала принцип интегрированного использования комплекса тренировочных средств и организационно-педагогических условий их реализации. В эксперименте применялись полусфера Bosu Balance Pod (bosu) для выполнения разработанных нами физических упражнений, роликовый велостанок и специализированная тренировочная велотрасса 100 м х 4.

Разработанные комплексы балансировочных упражнений, выполняемые на полусфере Bosu Balance Pod (bosu), со зрительным и без зрительного контроля, были направлены на развитие статического и динамического равновесия. Каждый комплекс включал 12–15 физических упражнений на bosu и выполнялся велосипедистами 1 раз в неделю (понедельник). Комплекс использовался в подготовительной части занятия и занимал около 15% (13–15 мин) времени от общей продолжительности тренировки.

Роллерный велостанок оттачивает навыки руления и равновесия. На тренировке он использовался в следующих положениях: закрепленном, без вращения педалей; закрепленном с вращением педалей; незакрепленном с вращением педалей.

Упражнения на велостанке проводились 2 раза в неделю по 50–60 мин: 10 мин выполнялась серия упражнений в закрепленном положении, без вращения педалей; 20 мин – в закрепленном положении с вращением педалей; 10 мин – в закрепленном положении без вращения педалей; 20 мин – в незакрепленном положении с вращением педалей. Перерыв на отдых между каждым комплексом составлял 3–4 мин.

Специализированная тренировочная трасса для подготовки маунтинбайкеров состояла из четырех участков длиной 100 м, находившихся в лесополосе. Основные способы передвижения на велосипеде-маунтинбайке по специализированной трассе были следующие: езда сидя в седле с имитацией движений танцовщицы, езда стоя, перескакивание на велосипеде, прыжки на велосипеде, переход с езды на велосипеде на бег и обратно, бег с велосипедом по трассе с различным рельефом местности.

Учебное задание на тренировочной трассе использовалось в основной или в заключительной части тренировки и занимало 20–25% времени от общей продолжительности занятия. Один раз в неделю (понедельник) в заключительной части тренировки проводились общеразвивающие упражнения или спортивные игры.

Контрольная группа велосипедистов занималась по учебно-тренировочной программе, разработанной на основе Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «велоспорт-маунтинбайк» (утвержденной приказом министерства спорта России № 401 от 18.06.2013 г.) и рассчитанной на детей от 10 лет и старше [15]. Упражнения на координацию движений в указанной программе отдельно не выделены и осваиваются спортсменом по мере прохождения общефизической и специальной физической подготовки.

Для определения состояния статического равновесия спортсменов использовались функциональные пробы Ромберга – 2 (с), контрольные упражнения Н.А. Бондаревского с открытыми и закрытыми глазами (с) и упражнения для развития динамического равновесия – повороты на гимнастической скамейке за 20 сек (количество раз). Состояние вестибулярного анализатора оценивалось по тесту А.И. Яроцкого.

Состояние физической подготовленности спортсменов определяли с использованием двигательных тестов, представленных в Федеральном стандарте спортивной подготовки по виду спорта «велоспорт-маунтинбайк»: бег на 30 м с ходу (с); прыжок в длину с места (см); бросок набивного мяча 3,0 кг сидя из-за головы (см); бег 800 м (с); индивидуальная гонка на время - 5 км (с); подтягивание на перекладине (количество раз); подъем туловища лежа на спине (количество раз); челночный бег 3x10 м (с) [15].

Оценку технической подготовленности мальчиков ЭГ и КГ проводили по пятибалльной шкале по результатам выполнения 10 контрольных упражнений (техника посадки, педалирования; техника торможения и остановки, равномерного движения по дистанции; техника подбора и переключения передаточных соотношений: техника старта и стартового разгона; техника прохождения поворотов, преодоления подъемов и спусков, преодоления препятствий; техника прямолинейного движения).

Статистическое описание выборки производили с помощью подсчета медианы (Ме) и интерквартильного размаха в виде 25-го и 75-го процентилей (Q25–Q75). Проверку гипотезы о статистической значимости величин исследуемых показателей осуществляли с помощью критерия Вилкоксона–Манна–Уитни. Различия считались статистически значимыми при уровне р<0,05. По значению того или иного показателя выборку наблюдаемых спортсменов распределяли на 5 сигма-классов: М±0,67 σ – «среднее» значение показателя для выборки. Если значение показателя находилось в интервале от М±0,67 σ до М±1,34 σ, признак оценивался как «выше среднего» или «ниже среднего». Если значение показателя находилось за пределами М±1,34 σ, градация оценивалась как «высокая» или «низкая». В работе использовали пакет прикладных программ Statistica 6.0.

Выполненная работа не ущемляет права и не подвергает опасности благополучие спортсменов. В начале исследования было получено согласие родителей на проведение обследования детей.

Результаты исследования и их обсуждение

В начале педагогического эксперимента (сентябрь 2018 г.) не установлены достоверные различия между значениями показателей вестибулярных проб и функции равновесия у спортсменов ЭГ и КГ (р≥0,05). К концу наблюдения (июнь 2019 г.) значения этих показателей у спортсменов ЭГ достоверно выше (табл. 1), чем в КГ (р<0,05).

Таблица 1

Показатели вестибулярной устойчивости и функции равновесия у спортсменов ЭГ и КГ в конце исследования (Ме; Q25–Q75)

|

Функциональные пробы и контрольные упражнения |

ЭГ (n=12) |

КГ (n=12) |

P |

|

Проба Ромберга – 2 (с) |

84,8 (70,5; 92,3) |

52,2 (44,2; 67,8) |

<0,05 |

|

Проба А.И. Яроцкого (с) |

49,8 (34,6; 62,3) |

33,3 (23,3;52,2) |

<0,05 |

|

Тест Н.А. Бондаревского с открытыми глазами (с) |

70,2 (58,7; 85,4) |

54,0 (37,8; 68,9) |

<0,05 |

|

Тест Н.А. Бондаревского с закрытыми глазами (с) |

41,8 (35,2; 56,1) |

30,1 (22,1;38,8) |

<0,05 |

|

Повороты на гимнастической скамейке за 20 с (количество раз) |

8,0 (6,2; 10,2) |

6,0 (4,3; 7,8) |

<0,05 |

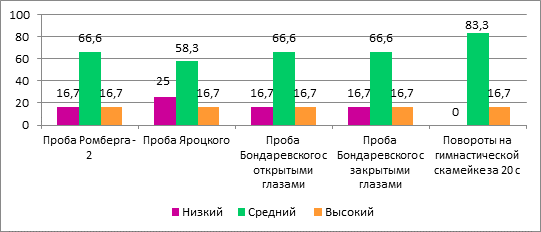

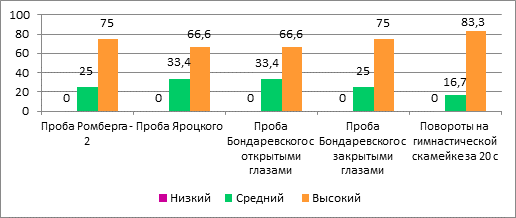

На рисунках 1 и 2 показано количество юных спортсменов с разными уровнями вестибулярной устойчивости после проведения эксперимента.

Рис. 1. Распределение спортсменов КГ по уровням развития вестибулярной устойчивости (в %)

Результаты пробы Ромберга – 2 у мальчиков КГ показали, что 16,7% спортсменов имели высокий уровень вестибулярной устойчивости, у 66,6% – средний и у 16,7% – низкий (рис. 1).

Рис. 2. Распределение спортсменов ЭГ по уровням развития вестибулярной устойчивости (в %)

Согласно результатам проведенной после эксперимента пробы Ромберга – 2 установлено, что в ЭГ оказалось 75% спортсменов с высоким уровнем вестибулярной устойчивости и 25% со средним уровнем (рис. 2). Спортсмены с низким уровнем отсутствовали.

Во всех других испытаниях на вестибулярную устойчивость (проба А.И. Яроцкого, тест Н.А. Бондаревского, повороты на гимнастической скамейке) установлено, что количество спортсменов с высоким уровнем развития вестибулярной устойчивости в ЭГ оказалось значительно больше, чем в КГ.

В начале эксперимента в двигательных тестах отсутствуют достоверные различия значений показателей у спортсменов ЭГ и КГ (р>0,05). В конце педагогического эксперимента произошли достоверные изменения в значениях показателей тестов в ЭГ и КГ (табл. 2).

Таблица 2

Значения показателей двигательных тестов у спортсменов ЭГ и КГ в конце эксперимента (Ме; Q25–Q75)

|

Двигательные тесты |

ЭГ |

КГ |

||

|

До эксперимента |

После эксперимента |

До эксперимента |

После эксперимента |

|

|

Бег на 30 м с ходу (с) |

5,8 (4,2; 6,9) |

4,6 (3,3; 6,2) |

5,9 (4,3; 7,2) |

5,2 (3,7; 7,2) * |

|

Прыжок в длину с места (см) |

158,4 (146,7; 172,0) |

178,4 (156,2; 188,3) |

159,0 (137,0; 179,8) |

165,0 (158,3; 186,0) * |

|

Бросок набивного мяча 3,0 кг сидя из-за головы (м) |

3,6 (2,5; 5,3) |

4,2 (3,2; 6,7) |

3,7 (2,6; 5,7) |

3,8 (2,6; 7,1) * |

|

Бег 800 м (м, с) |

4,44 (3,0; 6,2) |

4,04 (2,9;7,2) |

4,45 (2,6; 7,3) |

4,4 (3,0; 7,7) * |

|

Индивидуальная гонка на время - 5 км (м, с) |

12,32 (9,8; 15,6) |

11,8 (8,6; 14,7) |

12,3 (8,8; 15,7) |

12,2 (7,9; 14,3) * |

|

Подтягивание на перекладине (кол-во раз) |

5,0 (3,2; 7,6) |

10,0 (6,7; 13,9) |

5,8 (3,7; 7,6) |

7,0 (5,2; 9,8) * |

|

Подъем туловища лежа на спине (кол-во раз) |

15,4 (11,9; 18,6) |

34,0 (26,7; 38,8) |

16,0 (12,7;.18,9) |

26,0 (21,0; 33,8)* |

|

Челночный бег 3x10 м (с) |

9,5 (7,0; 12,3) |

8,2 (5,6; 12,3) |

9,6 (7,1; 13,1) |

9,0 (6,9; 14,5) * |

Примечание: * – достоверное отличие значений показателей у спортсменов ЭГ и КГ после эксперимента (р<0,05)

У спортсменов ЭГ регистрируются более высокие значения показателей в двигательных испытаниях, чем у мальчиков КГ.

При оценке технической подготовленности спортсменов ЭГ и КГ до проведения эксперимента достоверных различий не установлено. В конце эксперимента уровень оценки выполнения технических упражнений велосипедистами ЭГ увеличился в отдельных тестах на 20,5–29,5%. Количество велосипедистов ЭГ с уровнем оценки технических упражнений «высокий» и «выше среднего» увеличилось до 41,7% и 58,3% соответственно. В КГ спортсменов с высоким уровнем не было обнаружено, уровень «выше среднего» имеют 16,6% мальчиков, остальные характеризуются низким уровнем технической подготовки.

Выводы

1. В основе предложенной интегративной педагогической технологии развития вестибулярной устойчивости и координационных способностей юных спортсменов на этапе начальной подготовки в велосипедном спорте маунтинбайке лежит применение в тренировочном процессе специальных комплексов физических упражнений, выполняемых на полусфере Bosu Balance Pod (bosu), роликовом велостанке и специализированной тренировочной трассе.

2. Экспериментальная методика оказалась более эффективной в развитии вестибулярной устойчивости, функции равновесия и координационных способностей, физической и технической подготовленности юных спортсменов по сравнению с существующей. На это указывают лучшие значения показателей испытуемых ЭГ в пробах Ромберга –2, Яроцкого, Бондаревского, при поворотах на гимнастической скамейке за 20 с, чем в КГ. Установлены более высокие значения показателей физической подготовленности во всех двигательных тестах и уровня технической подготовки в отдельных упражнениях у спортсменов ЭГ, чем у велосипедистов КГ.

3. Предложенная методика повышения вестибулярной устойчивости, функции равновесия и координационных способностей может быть рекомендована для использования на этапе начальной подготовки в тренировочном процессе юных спортсменов-велосипедистов, специализирующихся в маунтинбайке.

Библиографическая ссылка

Мищенко Н.Ю., Колокольцев М.М., Романова Е.В., Крайник В.Л. ПОВЫШЕНИЕ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ У ВЕЛОСИПЕДИСТОВ 11–12 ЛЕТ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ // Современные проблемы науки и образования. 2020. № 4. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=29963 (дата обращения: 23.01.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.29963