В 2017 году более чем у 425 миллионов человек во всем мире был диагностирован сахарный диабет (СД). По оценкам Международной Диабетической Федерации к 2045 году число заболевших может увеличиться до 629 миллионов человек [1].

Первые исследования кровотока, проведенные в отделении внутренней медицины Каролинского института (г. Стокгольм, Швеция) [2] в 1995 году, показали, что у больных сахарным диабетом 1-го типа как с диабетической полинейропатией (ДПН) и микрососудистыми осложнениями, так и без них происходит снижение скорости капиллярного кровотока по сравнению со здоровыми лицами. При этом авторы исследования (Брисмар К, Фагрелл Б.) изучали комплексный вклад поздних осложнений сахарного диабета, но не исследовали роль ДПН. В более поздней работе [3] было показано, что у пациентов с ДПН уровень кровотока, измеренного с помощью лазерной доплеровской флоуметрии, был выше, чем у пациентов без ДПН (р<0,05).

Вено-артериолярный рефлекс, который отражает функциональное состояние периферической нервной системы, снижается у пациентов с диабетической автономной нейропатией, вызывая отеки и ортостатическую гипотензию [4]. Расширение сосудов в ответ на ионофорез ацетилхолина и натрия нитропруссида (эндотелий-зависимая и -независимая вазодилатация) снижается у пациентов с СД 1-го и 2-го типа при наличии нейропатии.

Данные других исследователей свидетельствуют о том, что полинейропатия не приводит к нарушению микрососудистой эндотелий-зависимой вазодилатации при СД 2-го типа [5]. Вместе с тем реакция после нагрева и окклюзии не отличалась у больных СД 1-го типа без ДПН и у здоровых людей, но была ниже при СД 1-го типа и ДПН. Однако не обнаружено таких различий в параметрах реактивности у больных СД 2-го типа с нейропатией и без нее. Следует отметить, что в этом исследовании ДПН оценивалась только по вибрационной чувствительности, которая не отражает поражение других элементов нервной регуляции [6].

Таким образом, проведенный обзор научных исследований показал, что данные о связи нарушений кожной микроциркуляции с нейропатией неоднозначны, кроме того, малое число исследователей выявляли количественную зависимость таких изменений от выраженности нейропатии.

Цель нашего исследования – выявить количественные характеристики степени влияния тяжести нейропатии, оцененной с помощью международных шкал, таких как: Мичиганский инструмент скрининга нейропатии, Шкала нейропатического дисфункционального счета, Шкала неврологических симптомов, Общая шкала неврологических симптомов, и Норфолкского опросника качества жизни при диабетической нейропатии, на показатели кожной микроциркуляции на руке, измеряемой посредством лазерной доплеровской флоуметрии.

Материалы и методы исследования

Для проведения исследования была отобрана группа из 70 пациентов с СД и хронической аксонально-демиелинизирующей дистальной сенсомоторной ДПН из числа проходивших лечение в отделении эндокринологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. В их число входили 19 пациентов с СД 1-го типа и 51 пациент с СД 2-го типа, среди которых было 17 мужчин и 53 женщин (клинические данные участников представлены в таблице 1). Критериями исключения являлись гепатит, анемия, злокачественные опухоли, гипотиреоз в стадии декомпенсации и субкомпенсации, артериальная и венозная недостаточность кровообращения, дерматит, признаки воспаления в общем анализе крови (лейкоцитоз, СОЭ>15 мм/ч) и уровень тромбоцитов выше 400х109/л. Диагноз ДПН был установлен квалифицированным неврологом клинического института.

Таблица 1

Клинические данные участников исследования

|

Показатели |

|

|

|

Возраст (M±SD), лет |

55±14 |

|

|

Пол, n (%) |

женский |

53 (75,7) |

|

мужской |

17 (24,2) |

|

|

Стаж СД (M±SD), лет |

14,3±8,8 |

|

|

Гликированный гемоглобин (M±SD), % |

8,58±1,45 |

|

|

Индекс массы тела (M±SD), кг/м2 |

30,45±7,75 |

|

|

Сахарный диабет 1-го типа, n (%) |

19 (27,1) |

|

Оценка выраженности нейропатии проводилась по следующим шкалам: Мичиганский инструмент скрининга нейропатии (The Michigan Neuropathy Screening Instrument, MNSI), Шкала нейропатического дисфункционального счета (Neuropathy Disability Score, NDS), Шкала неврологических симптомов (Neurological symptoms score, NSS), Общая шкала неврологических симптомов (Total symptom score, TSS), Норфолкский опросник качества жизни при диабетической нейропатии (The Norfolk Quality of Life-Diabetic Neuropathy [QOL-DN]).

MNSI разделен на 2 части: опросник (вопросы об анамнезе и наличии симптомов) и физикальное обследование (внешний вид стоп, ахиллов рефлекс, измерение вибрационной чувствительности с помощью камертона 128 Гц, тактильной чувствительности посредством монофиламента Семмес–Вейнштейна).

NSS и TSS состоят из вопросов, касающихся особенностей проявления нейропатии. NSS позволяет установить степень ДПН (NSSD – NSS degree): 1) незначительно выраженная, 2) умеренно выраженная, 3) тяжелая. The Norfolk QOL-DN (Norf) позволяет оценить различные аспекты, связанные с ДПН, путем деления вопросов на 5 блоков: 1) симптомы (Sym), 2) признаки поражения малых волокон (SF), 3) признаки поражения крупных волокон (LF), 4) симптомы автономной нейропатии (AN), 5) ежедневная активность (ADL).

Шкала «NDS» учитывает результаты физикального обследования: коленный и ахиллов рефлексы, измерение температурной чувствительности инструментом TipTherm, вибрационной чувствительности камертоном 128 Гц (у основания большого пальца стопы и медиальной лодыжки), тактильной чувствительности с помощью монофиламента Семмес–Вейнштейна. Определение показателей диабетической периферической нейропатии, на основе которых проводилось исследование, их описание и формулы расчета приведены в таблице 2.

Таблица 2

Показатели диабетической периферической нейропатии

|

Показатель |

Определение |

|

MNSI (сокр. от анг. The Michigan Neuropathy Screening Instrument) |

Баллы, полученные при заполнении Мичиганского скрининга нейропатии |

|

NSSD (сокр. от анг. Neurological symptoms score degree) |

Степень нейропатии по результату шкалы неврологических симптомов |

|

Norf (сокр. от анг. The Norfolk Quality of Life-Diabetic Neuropathy) |

Баллы, полученные при заполнении Норфолкского опросника качества жизни при диабетической нейропатии |

|

Sym (сокр. от анг. Symptoms) |

Баллы по блоку «Симптомы» The Norfolk QOL-DN |

|

ADL (сокр. от анг. Activity of Daily Living) |

Баллы по блоку «Ежедневная активность» The Norfolk QOL-DN |

|

LF (сокр. от анг. Large Fibers) |

Баллы по блоку «Поражение крупных волокон» The Norfolk QOL-DN |

|

SF (сокр. от анг. Small Fibers) |

Баллы по блоку «Поражение малых волокон» The Norfolk QOL-DN |

|

АN (сокр. от анг. Autonomic Neuropathy) |

Баллы по блоку «Автономная нейропатия» The Norfolk QOL-DN |

|

T42 |

Способность ощущать нагрев до 42°С |

Для измерения кожной микроциркуляции использовалась лазерная доплеровская флоуметрия – неинвазивная регистрация кровотока в сосудах кожи диаметром менее 150 мкм, основанная на попадании света на движущиеся эритроциты в ограниченном объеме ткани. Для этого применялся прибор ЛАКК-02 (Россия, ООО «НПП Лазма»), содержащий гелий-неоновый лазер, дающий красный лазерный луч, который проецируется на кожу. Свет рассеивается от эритроцитов, формируя доплеровский сдвиг частоты, обнаруживается с помощью оптоволокна фотодетектора, преобразуется в электронный сигнал и анализируется. Общая микроциркуляция пропорциональна скорости движения эритроцитов и диаметру сосудов. Микроциркуляцию выражали в относительных перфузионных единицах. Устройство для проведения локальной тепловой гиперемии было изготовлено в лаборатории ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского одним из сотрудников. Датчик квадратной формы с контролем температуры, длиной стороны 20 мм имел 4 нагревательных элемента и центральное отверстие для лазерного зонда.

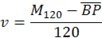

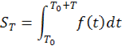

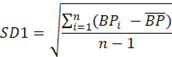

Измерение базовой перфузии осуществляется в течение 2 минут ( ) с частотой дискретизации 0,01 секунды. Для исключения неточностей измерений, связанных с психоэмоциональным состоянием пациента и неоднородными воздействиями внешней среды, были произведены усреднения результатов измерений в программной среде MS Excel. Формула для вычисления среднего уровня базовой перфузии приведена в таблице 2.

) с частотой дискретизации 0,01 секунды. Для исключения неточностей измерений, связанных с психоэмоциональным состоянием пациента и неоднородными воздействиями внешней среды, были произведены усреднения результатов измерений в программной среде MS Excel. Формула для вычисления среднего уровня базовой перфузии приведена в таблице 2.

Регуляция температуры осуществлялась посредством программы, созданной в среде LabView (National Instruments, USA), с персонального компьютера. Температура на руке исследуемого поддерживалась на уровне 32°С в течение 2 минут, а затем ее повышали до 42°С со скоростью 0,6°С/с и поддерживали на этом уровне в течение 5 мин. Датчик с нагревательным элементом с оптическим волокном прикрепляли лейкопластырем на тыльную поверхность левого предплечья на расстоянии 10 см от лучезапястного сустава. Анализируемые параметры микроциркуляции указаны в таблице 3.

Таблица 3

Исследуемые параметры кожной микроциркуляции

|

Параметр |

Описание |

Расчет |

|

BP |

Базовая перфузия – уровень микроциркуляции в покое (измеряется в перфузионных единицах, умноженных на 10, ПЕ×10). |

|

|

SD1 |

Стандартное отклонение перфузии в покое |

|

|

Cv1 |

Коэффициент вариации микроциркуляции в покое |

|

|

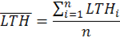

LTH |

Локальная тепловая гиперемия – средняя микроциркуляция после нагрева до 42оС (измеряется в перфузионных единицах, умноженных на 10, ПЕ×10) |

|

|

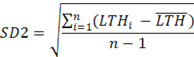

SD2 |

Стандартное отклонение перфузии после нагрева |

|

|

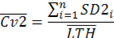

Cv2 |

Коэффициент вариации микроциркуляции после нагрева

|

|

|

b120 |

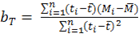

Наклон кривой гиперемии через T=120 секунд от начала нагрева |

|

|

b180 |

Наклон кривой гиперемии через T=180 секунд от начала нагрева |

|

|

b240 |

Наклон кривой гиперемии через T=240 секунд от начала нагрева |

|

|

M120 |

Значение микроциркуляции через 2 минуты после нагрева |

Определяется по показаниям прибора |

|

u |

Скорость нарастания перфузии за 2 минуты |

|

|

S120 |

Площадь под кривой гиперемии через T=120 секунд от начала нагрева |

|

|

S180 |

Площадь под кривой гиперемии через T=180 секунд от начала нагрева |

|

|

S240 |

Площадь под кривой гиперемии через T=240 секунд от начала нагрева |

|

|

LTH-BP |

Абсолютная разница между локальной тепловой гиперемией и базовой перфузией |

|

|

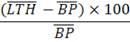

LTH-BP,% |

Относительная разница между локальной тепловой гиперемией и базовой перфузией |

|

В таблице 3 использованы следующие обозначения:

– среднее значение перфузии;

– среднее значение перфузии;

BPi – значение базовой перфузии в i-ом измерении;

n – количество измерений заданного показателя;

– среднее значение микроциркуляции после нагрева;

– среднее значение микроциркуляции после нагрева;

– текущее значение уровня микроциркуляции;

– текущее значение уровня микроциркуляции;

– среднее значение уровня микроциркуляции за время T;

– среднее значение уровня микроциркуляции за время T;

ti – время от начала нагрева, секунд.

Отбор факторов для проведения корреляционного анализа осуществлялся методами регрессионного анализа.

Результаты исследования и их обсуждение

Отбор показателей, влияющих на диабетическую полинейропатию и микроциркуляцию, осуществлялся посредством построения модели линейной регрессии и выбора значимых переменных при трех уровнях значимости. Такие переменные, как стаж, тип сахарного диабета, индекс массы тела, степень и стадия артериальной гипертензии при α = 0,01; 0,05; 0,1, оказались незначимыми и в дальнейшем в исследовании не анализировались. Количественные характеристики взаимосвязи между изучаемыми показателями для оценки степени влияния диабетической полинейропатии на уровень кожной микроциркуляции на руке вычислялись на основе расчета матрицы парной корреляции [7, 8].

Значения коэффициентов корреляции между параметрами микроциркуляции и результатами оценки выраженности диабетической полинейропатии по международным шкалам указаны в таблице 4.

Таблица 4

Коэффициенты корреляции между показателями нейропатии и

параметрами кожной микроциркуляции

|

|

MNSI |

NSSD |

Norf |

Sym |

ADL |

LF |

SF |

AN |

T42 |

|

BP |

–0,16 |

0,11 |

–0,14 |

–0,23 |

–0,11 |

–0,16 |

–0,23 |

0,06 |

0,04 |

|

SD1 |

–0,06 |

0,13 |

–0,12 |

–0,05 |

–0,12 |

–0,17 |

–0,11 |

0,03 |

–0,12 |

|

Cv1 |

–0,03 |

0,00 |

–0,12 |

0,09 |

–0,15 |

–0,16 |

0,06 |

–0,11 |

–0,11 |

|

b120 |

0,25 |

0,00 |

0,12 |

0,19 |

0,10 |

0,09 |

0,04 |

0,14 |

0,13 |

|

M120 |

0,21 |

0,03 |

0,04 |

0,09 |

0,03 |

0,00 |

–0,06 |

0,13 |

0,16 |

|

v |

0,25 |

0,01 |

0,07 |

0,13 |

0,05 |

0,03 |

–0,02 |

0,12 |

0,16 |

|

S120 |

0,21 |

0,03 |

0,04 |

0,09 |

0,02 |

–0,01 |

–0,04 |

0,09 |

0,12 |

|

b180 |

0,26 |

–0,01 |

0,09 |

0,15 |

0,07 |

0,06 |

0,00 |

0,16 |

0,17 |

|

S180 |

0,23 |

0,02 |

0,04 |

0,10 |

0,03 |

0,00 |

–0,04 |

0,11 |

0,14 |

|

b240 |

0,29 |

–0,01 |

0,07 |

0,12 |

0,05 |

0,01 |

0,00 |

0,17 |

0,17 |

|

S240 |

0,25 |

0,02 |

0,04 |

0,10 |

0,03 |

–0,01 |

–0,03 |

0,12 |

0,15 |

|

LTH |

0,23 |

0,03 |

0,01 |

0,06 |

–0,01 |

–0,05 |

–0,06 |

0,14 |

0,16 |

|

SD2 |

0,29 |

–0,03 |

0,15 |

0,07 |

0,15 |

0,11 |

0,00 |

0,23 |

0,17 |

|

Cv2 |

0,07 |

0,00 |

0,18 |

0,05 |

0,19 |

0,19 |

0,07 |

0,05 |

–0,08 |

|

LTH-BP |

0,26 |

0,02 |

0,04 |

0,11 |

0,01 |

–0,02 |

–0,02 |

0,13 |

0,16 |

|

LTH-BP,% |

0,19 |

–0,08 |

–0,04 |

0,13 |

–0,08 |

–0,08 |

0,09 |

–0,02 |

0,14 |

По результатам проведенных расчетов нами были обнаружены слабая отрицательная линейная корреляция между результатом оценки по шкале нейропатии MNSI и параметром микроциркуляции базовой перфузии и слабая положительная линейная корреляция между результатом по MNSI и параметрами микроциркуляции. Это свидетельствует о том, что при увеличении выраженности нейропатии по шкале MNSI микроциркуляция в покое уменьшается, а реакция на нагрев увеличивается.

Обнаруженная слабая положительная линейная связь между степенью нейропатии по шкале NSS и базовой перфузией соответствует гипотезе о том, что при поражении нервных волокон снижается нормальный симпатический тонус сосудов, они расширяются. Наличие слабой положительной линейной корреляции между результатом по шкале The Norfolk QOL-DN и коэффициентом вариации микроциркуляции говорит о возможном нарушении постоянства кровотока в ответ на усиление нейропатии.

Слабая положительная линейная связь между результатом по опроснику The Norfolk QOL-DN и наклоном кривой гиперемии через 120, 180, 240 секунд после нагрева, скоростью гиперемии, площадью под кривой гиперемии через 180 и 240 секунд, абсолютной и относительной разницей между локальной тепловой гиперемией и базовой перфузией, обнаруженная в проведенном исследовании, согласуется с зависимостью показателя MNSI и микроциркуляции, что позволяет сделать вывод о том, что, несмотря на усиление ДПН, реакция на нагрев сохраняется.

Общий балл по блоку «Ежедневная активность» The Norfolk QOL-DN слабо отрицательно коррелирует с базовой перфузией, коэффициентом вариации и слабо положительно – с наклоном кривой гиперемии через 120 секунд. Общий балл по поражению крупных нервных волокон слабо отрицательно коррелирует с базовой перфузией, коэффициентом вариации. Общий балл по поражению малых волокон отрицательно коррелирует с базовой перфузией. Возможно, повреждение крупных и малых нервных волокон приводит к снижению базовой перфузии. Все эти количественные характеристики свидетельствуют о наличии совместного влияния нарушения малых и крупных нервных волокон на микроциркуляцию в покое.

Результат оценки автономной нейропатии, однако, имеет слабую положительную линейную связь с такими параметрами, как: значение перфузии через 2 минуты; скорость нарастания перфузии; наклон кривой гиперемии через 180 и 240 секунд, площадь под кривой гиперемии через 180 и 240 секунд, локальная тепловая гиперемия. Можно предположить, что поражение автономных нервных волокон ведет к нарушению нормального симпатического сосудосуживающего тонуса сосудов.

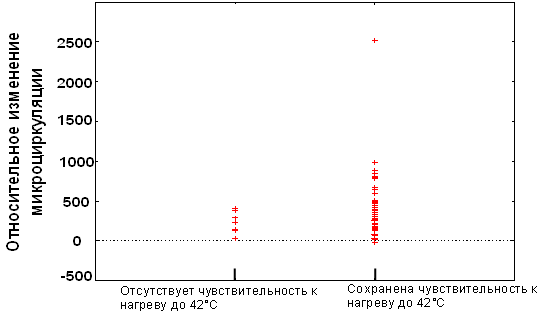

Кроме того, нами было обнаружено, что при сильной степени нейропатии, когда человек не чувствует нагрев до 42°С, снижается реакция кровотока на нагрев. Это подтверждается выявленной слабой положительной связью между чувствительностью к температуре 42°С и наклоном кривой гиперемии через 120, 180 и 240 секунд, значением через 2 минуты, скоростью нарастания перфузии, площадью под кривой гиперемии через 120, 180, 240 секунд, локальной тепловой гиперемией, абсолютным и относительным приростом микроциркуляции.

В группе людей, не чувствительных к нагреву до 42°С, изменение микроциркуляции не превышало уровня 500% (кровоток увеличивался максимум в 5 раз), в то время как в группе людей, которые ощущали нагрев, этот диапазон был шире – от 0 до 2500% (кровоток максимально увеличивался в 25 раз). Данная зависимость продемонстрирована на рисунке.

Относительная разница между локальной тепловой гиперемией и базовой перфузией в зависимости от чувствительности к нагреву до 42°C

Нами также была выявлена слабая связь между наклоном кривой тепловой гиперемии через 240 секунд и результатом MNSI, вместе с тем обнаружено, что наклон кривой гиперемии через 240 секунд не отличался для 2-й и 3-й степеней диабетической нейропатии, определенных по шкале неврологических симптомов NSS. Таким образом, можно отметить, что данная шкала не отражает выраженность изменения чувствительности, а только показывает выраженность симптомов.

Заключение

В представленной работе проведена количественная оценка степени влияния выраженности диабетической полинейропатии на уровень кожной микроциркуляции посредством расчета коэффициентов парной корреляции и построения модели линейной регрессии. Проведенное исследование показало, что, несмотря на предположения многих авторов о наличии выраженного влияния ДПН на микроциркуляцию, особо сильного влияния обнаружено не было. Максимальное значение рассчитанных коэффициентов корреляции не превышало величины 0,3, что свидетельствует о наличии лишь слабого влияния.

Показатель реактивности кожной микроциркуляции в виде изменения микроциркуляции в ответ на нагрев лишь частично может определяться выраженностью нейропатии, при этом наиболее полная связь выявляется с результатом MNSI (слабая положительная линейная связь).

Таким образом, поражение нервных волокон происходит на ранних стадиях ДПН, усиление выраженности этого нарушения не приводит к заметным изменениям микроциркуляции. При построении модели линейной регрессии показано, что аспекты ДПН определяют изменения микроциркуляции на 47%, что не противоречит данным о том, что при СД происходит изменение не только нервной регуляции, но и структуры сосудов и функции эндотелия.

Библиографическая ссылка

Трегуб И.В., Козлова К.А., Трегуб А.В. КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ СТЕПЕНИ ВЫРАЖЕННОСТИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИНЕЙРОПАТИИ И УРОВНЯ КОЖНОЙ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ // Современные проблемы науки и образования. 2020. № 1. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=29566 (дата обращения: 20.02.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.29566

;

;