Лечение пациентов пожилого и старческого возраста с переломами проксимального отдела бедренной кости требует постоянной коррекции выбираемых методов лечения, так как данная патология является актуальной проблемой в повседневной жизни любого травматолога-ортопеда [1, 2, 3, с. 336]. Данную проблему нужно рассматривать в целом комплексе проблем, имеющихся у данной категории пациентов, с привлечением специалистов разных медицинских специальностей [4].

Трудности лечения таких больных определяются также наличием остеопороза и необходимостью ранней активизации, что является показанием к цементному эндопротезированию [5]. Но использование костного цемента значительно снижает иммунитет пожилого пациента, а также может вызывать анафилактический шок [6]. В связи с этим Н. Rinecker в 1980 г. ввел понятие «синдром имплантации костного цемента», включая сюда острую интраоперационную сердечно-сосудистую и дыхательную недостаточность, вплоть до остановки кровообращения и смерти больного, а также отсроченные осложнения, такие как резкое снижение резистентности организма и гнойные осложнения в результате системного и местного токсического действия компонентов цемента [7].

В связи с тем, что при использовании консервативных методик лечения значительно возрастает летальность пациентов пожилого и старческого возраста, значительная часть травматологов стала чаще применять хирургические методики лечения [8, с. 40; 9, с. 178]. Но, несмотря на то, что консервативные способы лечения для большинства специалистов в современном мире не являются методом лечения, во многих стационарах до сих пор используется по различным причинам.

В связи с этим целью настоящего исследования было усовершенствование схемы лечения пациентов пожилого и старческого возраста с переломами проксимального отдела бедренной кости, основанной на комплексном анализе результатов лечения, с учетом коррекции иммунопатологических изменений широко известным отечественным пептидным иммуномодулятором – тимогеном (Glu-Trp).

Материал и методы исследования

В условиях отделения наблюдали 75 пациентов с переломами проксимального отдела бедренной кости (42 женщины и 33 мужчины в возрасте от 75 до 97 лет). Средний возраст больных составил 86 лет. В статье изучены показатели гликогена в цитоплазме иммунокомпетентных клеток, показатели цитокинов и определена окислительная активность гранулоцитов и моноцитов периферической крови. Пациенты с переломами проксимального отдела бедренной кости были разделены на три группы, половая принадлежность, возраст, вид лечения: I (основная) группа (25 пациентов) – эндопротезирование тазобедренного сустава и курс иммуномодулирующей терапии тимогеном в дозе 1 мл внутримышечно 1 раз в сутки в течение 10 дней, форма выпуска – в ампулах бесцветного стекла по 1 мл, производитель ЗАО «Медико-биологический научно-производственный комплекс Цитомед», Россия, Санкт-Петербург; II группа (сравнения) – 25 пациентов, которым проводилась консервативная терапия с иммобилизацией деротационной повязкой; III группа (контрольная) – 25 пациентов, которым выполнено цементное эндопротезирование без иммуномодулирующей терапии (табл. 1).

Таблица 1

Распределение пациентов пожилого и старческого возраста с переломами проксимального отдела бедренной кости, лечившихся в СПб ГБУЗ «Городская больница № 26», по группам

|

Группы пациентов |

Количество пациентов |

||

|

I |

Основная |

Эндопротезирование + тимоген |

25 |

|

II |

Сравнения |

Консервативное лечение |

25 |

|

III |

Контрольная |

Эндопротезирование |

25 |

Из гистохимических методов исследования для выявления гликогена в иммунокомпетентных клетках использовали окраску реактивом Шиффа. В местах локализации гликогена выявлялось вишнево-фиолетовое окрашивание, по интенсивности которого можно было судить о количестве гликогена в клетках. Снижение гликогена в цитоплазме иммунокомпетентных клеток говорило об их энергетическом истощении и, соответственно, снижении резистентности иммунной системы у пожилых пациентов. В ходе исследования были взяты мазки-отпечатки раневого отделяемого у 8 пациентов из основной группы (эндопротезирование тазобедренного сустава + тимоген) и 8 человек из группы контроля (эндопротезирование тазобедренного сустава). Общеклинические, биохимические и иммунологические исследования во всех группах пострадавших проводили по общепринятым методам (утвержденным Министерством здравоохранения РФ) на базе лаборатории «ИНВИТРО» (Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 89).

Для оценки результатов лечения пациентов использовали шкалу SF-36 (неспецифический опросник для оценки качества жизни пациента, широко применяемый в странах Европы и США) и WOMAC (патентованный набор стандартизированных опросников для оценки состояния больных).

Статистическая обработка проводилась с помощью программы SPSS Statistic, а также по расчету относительных, средних величин, их ошибки и достоверности различия.

Результаты исследования и их обсуждение

При проведении первого этапа было установлено, что в I группе, несмотря на ослабление организма после эндопротезирования тазобедренного сустава, на фоне иммуномодулирующей терапии тимогеном имело место нормальное содержание гликогена в нейтрофилах у всех пациентов. В III группе на фоне операции, кровопотери, временной гиподинамии наблюдали снижение содержания гликогена в иммунокомпетентных клетках той или иной степени выраженности у всех пациентов.

Таким образом, применение тимогена приводило к увеличению содержания гликогена в цитоплазме иммунокомпетентных клеток, что свидетельствовало об усилении активности клеток и как следствие – об увеличении резистентности организма.

На втором этапе исследования пациентам I группы при поступлении, после операции и перед выпиской проводили исследование крови на содержание про- и противовоспалительных цитокинов (табл. 2).

Таблица 2

Количественное определение цитокинов с помощью МКА (ИФА, проточная цитометрия)

|

Показатели |

Результаты обследования больных |

||

|

До операции |

После операции / до применения тимогена |

После применения тимогена |

|

|

Интерлейкин 1β (41,7±16,4) |

8,55±3,1 |

6,36±2,3 |

10,16±2,3 |

|

Интерлейкин 10 (13,1±7,4) |

21,01±13,8 |

17,29±8,3 |

16,37±7,3 |

|

Интерлейкин 4 (<0,5) |

3,10±1,2 |

4,96±1,6 |

3,40±2,1* |

|

· Интерлейкин 6(0–7,0 пг/мл) |

16,70±14,8 |

16,13±3,5 |

19,99±19,1 |

|

· Интерлейкин 8 (менее 62 пг/мл) |

42,33±24,7 |

33,98±11,3 |

51,99±25,2 |

|

Интерферон-гамма (35,7±7,2) |

24,96±16,6 |

31,41±18,8 |

33,85±24,1 |

|

Фактор некроза опухолей-альфа (0–8,21 пг/мл) |

3,10±0,9 |

3,71±1,1 |

4,06±2,9 |

* – P<0,05 по сравнению с показателем после операции (до применения тимогена).

Из данных таблицы 2 видно, что применение тимогена способствовало значительному снижению показателя противовоспалительного цитокина ИЛ-10 по сравнению с данными до и после операции. Отмечалась нормализация показателей интерферона-гамма.

Помимо исследования цитокинового звена иммунитета, пациентам I группы проводили оценку состояния системы фагоцитоза до операции, спустя 2 суток после вмешательства и после применения тимогена (табл. 3).

Таблица 3

Определение окислительной активности гранулоцитов и моноцитов периферической крови

|

Показатели |

Результаты обследования больных |

||

|

До операции |

После операции / до применения тимогена |

После применения тимогена |

|

|

Относительное количество активных гранулоцитов |

78,11±5,36 |

76,54±11,39 |

69,94±12,51* |

|

Средняя интенсивность флуоресценции |

258±111,45 |

256,62±74,14 |

326,65±145,59 |

|

Относительное количество активных моноцитов |

62,42±11,33 |

72,11±9,78 |

62,1±7,15* |

|

Средняя интенсивность флуоресценции |

96,14±33,18 |

141,68±21,44 |

121,31±30,43* |

* – P<0,05 по сравнению с показателем после операции (до применения тимогена).

В ходе исследования было установлено, что применение тимогена сопровождается достоверным повышением показателей средней интенсивности флуоресценции в системе микро- и макрофагов.

Кроме того, активация иммунной системы приводит к ускорению процессов регенерации клеток крови. Лимфоциты и моноциты можно расценить как важные компоненты клеточного микроокружения в костном мозге, принимающие активное участие в регуляции пролиферативных процессов. При этом регуляция осуществляется за счет выработки цитокинов в случае лимфоцитов, а в случае тучных клеток – за счет синтеза и секреции биологически активных веществ.

Для изучения иммуномодулирующего эффекта тимогена пациентам I группы определяли относительное количество микро- и макрофагов, фагоцитирующих бактерии E.coli. (табл. 4).

Таблица 4

Определение фагоцитарной активности гранулоцитов и моноцитов периферической крови

|

Показатель |

Результаты обследования больных |

||

|

До операции |

После операции / до применения тимогена |

После применения тимогена |

|

|

Относительное количество гранулоцитов, фагоцитирующих бактерии Е.сoli (95–99) |

90,37±3,17 |

89,31±6,21 |

87,31±8,46* |

|

Относительное количество моноцитов, фагоцитирующих бактерии E.coli (65–95) |

72,94±7,84 |

81,74±7,55 |

72,77±12,57 |

* – P<0,05 по сравнению с показателем после операции (до применения тимогена).

В ходе проведенного исследования было установлено, что препарат оказал влияние на нормализацию относительного количества моноцитов, фагоцитирующих бактерии E.сoli у пациентов I группы.

На третьем этапе исследования с помощью программ SF-36 и WOMAC была проведена оценка результатов лечения пациентов всех трех групп.

Оценка результатов лечения пациентов пожилого и старческого возраста с переломами проксимального отдела бедренной кости по шкале SF-36

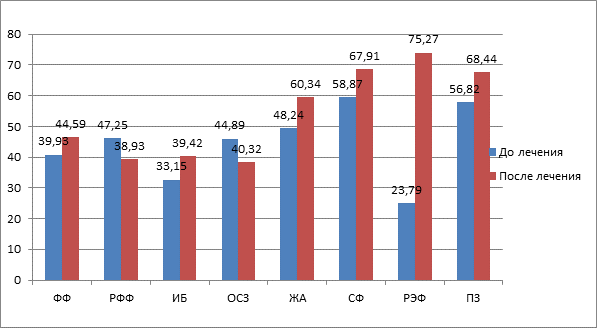

Большинство пострадавших с переломами проксимального отдела бедра отмечали низкое качество жизни (рис. 1). Наиболее значимым было снижение показателей «ролевого функционирования», что является логичным, так как физическое и эмоциональное состояние пациентов после полученной травмы оставляет желать лучшего. Надо отметить, что у пожилых пациентов с переломом проксимального отдела бедренной кости отсутствие привычной бытовой жизни ухудшало и психическое состояние.

Рис. 1. Показатели качества жизни у больных с переломами проксимального отдела бедренной кости в группе консервативного лечения (до и после лечения)

Примечание: по оси Х: ФФ – физическое функционирование; РФФ – ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием; ИБ – интенсивность боли; ОСЗ – общее состояние здоровья; ЖА – жизненная активность; СФ – социальное функционирование; РЭФ – ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием; ПЗ – психическое здоровье; по оси Y – количество баллов по шкале опросника SF-36

Анализируя показатели качества жизни у пострадавших с переломами проксимального отдела бедренной кости во всех группах, можно сделать следующие выводы. В группе больных с переломами проксимального отдела бедренной кости после эндопротезирования тазобедренного сустава (но без применения тимогена) была выявлена стойкая положительная динамика, отвечающая за физическое состояние здоровья: физическое функционирование увеличилось в 1,2 раза (p=0,040), ролевое физическое функционирование – в 2 раза (p=0,028). Повышение показателей является логичным, так как активизация больного путем эндопротезирования тазобедренного сустава очень сильно влияет на исход заболевания и дальнейшую социальную реадаптацию пациента. Остальные показатели по шкале SF-36 – без существенных изменений.

У пациентов, которые получали только консервативные варианты лечения, возникало резкое повышение показателей, которые отвечают за психоэмоциональную сферу. Длительное пребывание в незнакомой обстановке с отсутствием привычных бытовых условий жизни повышало показатели ролевого эмоционально функционирования в 1,3 раза (p=0,021).

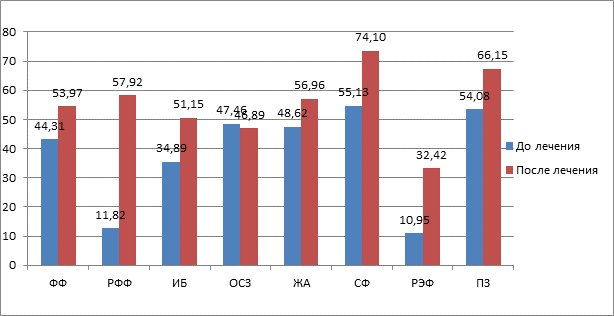

Лучшие результаты были у пациентов, которым было выполнено эндопротезирование тазобедренного сустава в комбинации с иммуномодулирующей терапией тимогеном. У всех пациентов отмечена четкая положительная динамика физического и психического состояния (рис. 2).

Рис. 2. Показатели уровня качества жизни у пациентов с переломами проксимального отдела бедренной кости с эндопротезированием тазобедренного сустава и иммуномодулирующей терапией тимогеном (до и после лечения)

Примечание: по оси Х: ФФ – физическое функционирование; РФФ – ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием; ИБ – интенсивность боли; ОСЗ – общее состояние здоровья; ЖА – жизненная активность; СФ – социальное функционирование; РЭФ – ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием; ПЗ – психическое здоровье; по оси Y – количество баллов по шкале опросника SF-36

Так, показатели ролевого физического функционирования повысились в 4 раза (p=0,032), ролевого эмоционального функционирования – в 2 раза (p=0,016). Данные об интенсивности боли увеличились в 1,3 раза (p=0,0086). Общественная деятельность и социально-бытовые успехи пациентов тоже повысились почти в 2,5 раза (p=0,0052). Данные оптимистичные, свидетельствуют об эффективности раннего цементного эндопротезирования у пожилых пациентов с переломами проксимального отдела бедренной кости на фоне иммуномодулирующей терапии тимогеном, нивелирующей патогенное действие костного цемента и делающей невозможным дальнейшее прогрессирование вторичного иммунодефицита.

На фоне раннего цементного эндопротезирования тазобедренного сустава у пациентов значительно улучшилось состояние физического и психического здоровья. Похожий результат лечения встречался и в других группах, но у пациентов, дополнительно получавших иммуномодулирующую терапию, эффективность лечения была значительно выше.

Эффективность результатов нашего лечения по шкале WOMAC

В таблице 5 указаны первичные показатели индекса WOMAC во всех группах пациентов с переломами проксимального отдела бедренной кости.

Таблица 5

Средние показатели индекса WOMAC всех трех групп больных с переломом проксимального отдела бедренной кости (в баллах) при поступлении в стационар

|

Шкалы WOMAC |

M |

SD |

|

Боль |

59,5 |

3,4 |

|

Скованность |

51,2 |

3,1 |

|

Двигательная активность |

60,5 |

3,9 |

|

Суммарный показатель |

57,2 |

3,6 |

У большинства пациентов пожилого и старческого возраста с переломом проксимального отдела бедра перед выпиской из стационара было отмечено изменение индекса WOMAC.

При сравнении индекса WOMAC в группах ощутимая разница отмечается в графе «Скованность». При эндопротезировании тазобедренного сустава и использовании иммуномодулирующей терапии у пациентов отмечается уменьшение этих показателей – 37,2 и 46,8 балла соответственно (табл. 6).

Таблица 6

Динамика показателей WOMAC на фоне лечения больных с переломами проксимального отдела бедренной кости в основной и контрольной группах (в баллах)

|

Показатели WOMAC |

Статистические показатели |

Больные с переломами проксимального отдела бедренной кости |

|||

|

Основная группа (n = 25) |

Контрольная группа (n =25) |

||||

|

До лечения |

После лечения |

До лечения |

После лечения |

||

|

Боль |

M SD p |

76,5 3,1 – |

41,9 5,0 0,019 |

77,8 4,3 – |

51,2 3,5 0,032*; 0,051** |

|

Скованность |

M SD p |

61,7 2,9 – |

37,2 2,4 0,029 |

65,9 4,8 – |

46,8 3,3 0,028*; 0,041** |

|

Двигательная активность |

M SD p |

80,7 4,1 – |

42,8 2,8 0,019 |

77,8 1,9 – |

48,8 4,9 0,044*; 0,051** |

|

Суммарный показатель |

M SD p |

72,4 2,8 – |

40,43 3,7 0,022 |

71,6 3,5 – |

49,9 3,7 0,033*; 0,039** |

Примечание: М – средняя величина; SD – величина среднеквадратичного отклонения; * – достоверность отличий от исходных данных; ** – достоверность отличий от данных основной группы (после лечения)

Те же самые изменения наблюдались и в графе «Боль».

Таким образом, по данным лабораторных исследований и по оценочным шкалам SF-36 и WOMAC предлагаемый метод лечения пациентов пожилого и старческого возраста с переломами проксимального отдела бедра – раннее цементное эндопротезирование в сочетании с иммуномодулирующей терапией тимогеном – показал свою высокую эффективность по сравнению с консервативным лечением и эндопротезированием без применения иммуномодуляторов.

Выводы

1. При лечении пациентов пожилого и старческого возраста с переломами проксимального отдела бедренной кости, помимо применения современных хирургических методов лечения, нужно дополнительно проводить адекватную иммуномодулирующую терапию.

2. Предлагаемая комплексная терапия пациентов пожилого и старческого возраста с переломами проксимального отдела бедренной кости, включающая первичное цементное эндопротезирование и иммуномодулирующую терапию (Sol.Timogeni 1 ml внутримышечно 1 раз в сутки № 10), приводит к значительному улучшению физического и психического состояния пациентов.

Библиографическая ссылка

Воробьёв А.С., Овденко А.Г., Малинин В.В., Богданов А.Н. ОПТИМИЗАЦИЯ ТАКТИКИ ОБЩЕГО И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА С ПЕРЕЛОМОМ ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРА НА ФОНЕ ВТОРИЧНОГО ИММУНОДЕФИЦИТА // Современные проблемы науки и образования. 2020. № 1. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=29487 (дата обращения: 20.02.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.29487