Результаты многолетнего хрономониторинга здоровья населения РСО-Алания среди различных групп населения (студенты-медики, здоровые добровольцы, пациенты с сердечно-сосудистой патологией) (Хетагуровой Л.Г. c соавт., 1997-2014) расширили понимание механизмов временных кодовых внутри- и межсистемных взаимодействий в норме и при различных формах десинхронозов на этапе доклинических проявлений, в ходе становления и развития типовых патологических процессов, нарушений макро- и микрогемодинамики. По результатам хрономониторинга более чем у 30% относительно здоровых лиц присутствуют признаки декомпенсированного десинхроноза, составляющего патогенетическую основу дизрегуляторных нарушений; среди лиц с нозологиями количество диагностированных десинхронозов на порядок выше [1-3]. Ранее при определении структуры биоритмов сердечно-сосудистой системы различали следующие формы биоритмологического статуса [4]: I – состояние успешной адаптации, если более 70% достоверных ритмов - циркадианные; II – физиологический (компенсированный) десинхроноз (компенсированное напряжение адаптации), количество достоверных суточных ритмов менее 60% с тенденциями в изменении синфазности, уменьшением или увеличением амплитуды, увеличением зоны блуждания акрофаз более трех часов; III – патологический (декомпенсированный) десинхроноз, число достоверных суточных ритмов менее 50%, изменены мезоры более чем на 25%, резко снижена амплитуда, отмечается асинхронность ритмов вплоть до противофазности [4; 5] (рис. 1).

С учетом формирования современной концепции стресса и «аллостаза» физиологический десинхроноз можно определить как форму аллостатического состояния (успешную адаптацию), а патологический десинхроноз, или уже собственно десинхроноз (Д) [6], – как дистресс, сформированный в ситуации, когда стабильность гомеостатических реакций уже невозможно удержать под действием нарастающей аллостатической нагрузки [7; 8]. Теорию «аллостаза» используют и в случае эустресса, когда изменения организма носят позитивный характер и повышают его резистентность к неблагоприятным факторам внешней среды [9]. Именно этой теорией можно объяснить эффекты закаливания, спорта, вакцинации и ряда других положительных феноменов. Некоторые авторы вводят понятие «аллостатическая буферная емкость» – т.н. поддержание определенной динамической устойчивости [10], при которой эустресс рассматривается как увеличение аллостатической буферной емкости, что приводит к улучшению здоровья, снижению заболеваемости и смертности [10]. При слишком длительном пребывании организма в готовности к стрессу или под воздействием длительного стрессового фактора развивается «аллостатическая нагрузка» (allostatic load).

Рис. 1. Интеграция классического и хронопатофизиологического

подходов в понимании стресса (ВО ССС – временная организация сердечно-сосудистой системы)

Целью исследований стало изучение структуры временной организации сердечно-сосудистой системы с точки зрения формирования аллостатического состояния (успешной адаптации) и развития десинхроноза как проявления дистресса у лиц молодого возраста в динамике сезонов года.

Материал и методы исследования

Изучали структуру биоритмов у здоровых добровольцев (студентов медиков ФГБОУ ВО «СОГМА» Минздрава РФ) в возрасте от 18 до 23 лет (n=53, средний возраст 21,5±1,4) в осенний, зимний и весенний периоды 2016-2017 гг. Все испытуемые были ознакомлены с протоколом исследований, от них было получено информированное согласие. Временную организацию сердечно-сосудистой системы исследовали методом ауторитмометрии, которую проводили в течение 3 последовательных суток через каждые 2-3 часа (7.00; 10.00; 13.00; 16.00; 19.00; 21.00), изучали систолическое (САД), диастолическое (ДАД), пульсовое (ПАД), артериальное давление, частоту сердечных сокращений (ЧСС).

Для определения параметров индивидуальных биоритмов использовали метод косинор-анализа [11]. В данном исследовании предварительно высчитывали вероятность достоверных ритмов по периоду и уже затем проводили анализ параметров биоритма в различных временных категориях (инфра-, ультра- или циркадианных). По результатам индивидуального хроноанализа оценивали наличие состояния успешной адаптации (количество достоверных ритмов с преобладанием циркадианных ≥50%) и десинхроноза (количество достоверных ритмов менее 50%, среди достоверных ритмов % циркадианных ритмов минимальный).

Для оценки групповых ритмов проводили анализ с использованием программы Cosinor Ellipse 2006 с оценкой доверительных интервалов мезора (h), амплитуды (А) и акрофазы (Phi) [12].

Результаты исследования и их обсуждение

По результатам индивидуального хроноанализа биоритмов (табл. 1), максимальное количество успешно адаптированных студентов (50%) определяется у обследуемых в осенний сезон года, при этом количество достоверных циркадианных ритмов составляет более 50%. Зимой и весной преобладают лица с Д, однако количество лиц с 50% и более достоверных ритмов выше, чем количество лиц с успешной адаптацией, при этом преобладание циркадианных ритмов встречается в единичных случаях – в этих случаях превалируют ультрадианные ритмы.

Таблица 1

Структура биоритмов у студентов-медиков

|

Осень (n=24) |

Зима (n=15) |

Весна (n=14) |

|||||||||

|

Юноши |

Девушки |

Юноши |

Девушки |

Юноши |

Девушки |

||||||

|

Состояние ВОФФ* |

|||||||||||

|

УА* |

Д* |

УА |

Д |

УА |

Д |

УА |

Д |

УА |

Д |

УА |

Д |

|

6 |

5 |

6 |

7 |

0 |

1 |

1 |

13 |

2 |

3 |

1 |

8 |

|

Кол-во достоверных ритмов (%) |

|||||||||||

|

≥50 |

≤50 |

≥50 |

≤50 |

≥50 |

≤50 |

≥50% |

≤50 |

≥50 |

≤50 |

≥50 |

≤50 |

|

6 |

5 |

6 |

7 |

1 |

0 |

4 |

10 |

3 |

2 |

7 |

2 |

|

% циркадианных ритмов у лиц с кол-вом достоверных ритмов ≥50% |

|||||||||||

|

≥50 |

≤50 |

≥50 |

≤50 |

≥50 |

≤50 |

≥50% |

≤50 |

≥50 |

≤50 |

≥50 |

≤50 |

|

6 |

6 |

1 |

1 |

3 |

2 |

1 |

1 |

4 |

|||

*Примечание: ВОФФ – временная организация физиологических функций, УА – успешная адаптация, Д – десинхроноз.

Не учитывая теории «аллостатического состояния», однозначно можно говорить о патологических изменениях в структуре биоритмов зимой и весной в группе обследованных студентов. Однако, принимая во внимание наличие аллостатической подстройки биоритмов, можно предположить, что зимой и весной преобладают лица с адаптивной перестройкой биоритмов ССС, причем перестройка сопровождается формированием достоверных ультрадианных ритмов, адаптивный характер которых неоднократно рассматривался.

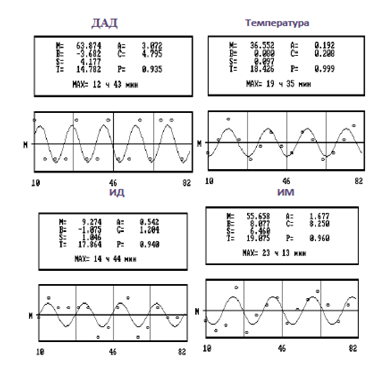

На рисунке 2 представлены индивидуальные биоритмы студентки Д-вой (19 лет) с десинхронозом, при этом 63,6% ритмов по результатам ауторитмометрии достоверны, и эти явления происходят на фоне полного отсутствия жалоб со стороны испытуемых, т.е., как мы полагаем, в состоянии эустресса, связанного с адаптацией к сезонам года во время учебной деятельности.

Рис. 2. Индивидуальные биоритмы студентки Д., 19 лет, с десинхронозом

(ДАД – диастолическое артериальное давление, ИД – индивидуальная минута, ИМ – индивидуальная минута)

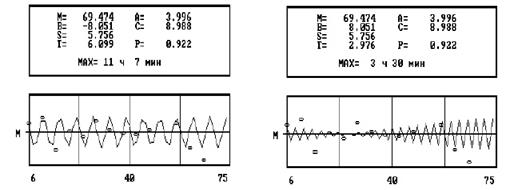

При стрессе присутствует перестройка биоритмов ССС. Так, в наших исследованиях у пациентов с хронической ожоговой токсемией через два месяца после ожоговой травмы присутствовали только единичные циркадианные ритмы (ЦР), в большинстве случаев преобладали ультра- и инфрадианные ритмы (УР и ИР), при этом механизмы адаптации «раскачивали» периоды ритмов в поиске адаптации, а программный комплекс хроноанализа («Косинор») на основании одних и тех же данных высчитывал несколько статистически значимых вариантов реализации биоритма (рис. 3) [13]. При этом адаптивный характер ультрадианных ритмов, по нашему мнению, сохраняется при длительности периода от 12 до 21 часа, при меньшей периодичности закрепившиеся ультрадианные ритмы характеризуются «поломом» циркадианной периодичности с формированием острого или хронического Д. Мы полагаем, что перестройка временной организации биоритмов у студентов с циркадианных на ультрадианные периодичности с периодом 12-21 час носит адаптивный характер.

Рис. 3. Варианты поиска ритма диастолического артериального давления

у пациента З., 25 лет (ожоговая болезнь) (Т - период ритма лежит в ультрадианном спектре, по данным программы «Rhythm», ритм достоверный (р=0,922))

Полученные результаты группового хроноанализа девушек между осенним и весенним сезонами представлены в таблице 2. В группу анализа включали лиц с наличием достоверных ритмов (цирка-, ультра- и инфрадианных) более 50%.

Таблица 2

Результаты сезонного группового хроноанализа АД и пульса у девушек

|

Сезон года |

Показатель |

Период (ч) |

h |

р |

A |

р |

Phi |

р |

|

Осень |

САД |

24 |

105,334 |

0,747 |

6,342 |

15,240 |

14,136 |

5,791 |

|

14 |

108,969 |

0,197 |

2,859 |

6,923 |

0,089 |

5,585 |

||

|

ДАД |

24 |

78,500 |

0,927 |

4,041 |

19,398 |

-4,548 |

3,757 |

|

|

16 |

78,750 |

0,539 |

2,500 |

13,082 |

1,639 |

4,116 |

||

|

ЧСС |

24 |

78,608 |

0,957 |

3,041 |

23,374 |

13,459 |

3,470 |

|

|

14 |

80,065 |

0,605 |

2,335 |

11,976 |

-0,681 |

5,729 |

||

|

Весна |

САД |

24 |

110,753 |

0,777 |

4,596 |

8,703 |

15,142 |

3,044 |

|

14 |

113,272 |

0,256 |

2,611 |

4,262 |

|

3,280 |

||

|

ДАД |

24 |

74,486 |

0,812 |

3,089 |

7,248 |

3,194 |

2,214 |

|

|

14 |

72,813 |

0,500 |

1,444 |

3,705 |

8,278 |

2,109 |

||

|

ЧСС |

24 |

77,275 |

0,848 |

6,758 |

27,687 |

16,208 |

6,646 |

|

|

14 |

80,909 |

0,592 |

3,723 |

14,907 |

2,255 |

6,567 |

Примечание: р=95% (по данным программы «Косинор-анализ»).

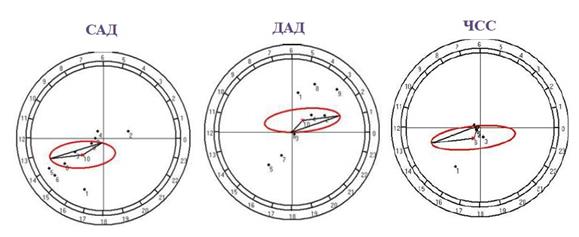

Программа группового хроноанализа позволяет искать возможные биоритмы с определением их достоверности. Мы видим, что осенью мезоры САД ниже весенних, ДАД – выше, мезоры пульса практически одинаковы (табл. 2). Акрофазы большинства циркадианных ритмов приходятся на дневные часы (САД, ЧСС), весной они сдвинуты к вечеру на 1-3 часа. Однако при построении групповых суточных косиноров достоверные кривые присутствуют только в весенний сезон года (рис. 4).

Рис. 4. Групповые косиноры (период 24 часа)

Таким образом, получается двойственная картина: несмотря на кажущееся наличие Д в группе девушек в весенний сезон года (по данным индивидуального хроноанализа), мы видим наличие достоверных групповых косиноров. Возможно, происходит только подстройка биологических ритмов, связанная с сезонным аллостатическим состоянием.

Какова же практическая значимость полученных результатов?! Наличие именно аллостатической (адаптационной) перестройки у молодых лиц при преобладании УР, а не ее нарушение, как считалось ранее, имеет существенное значение в переоценке диагностики доклинических нарушений регуляции ССС. Мы полагаем, что на основании полученных результатов собственно верификация «десинхроноза» характеризуется снижением количества достоверных ритмов менее 50%, преобладанием среди достоверных высоко- или низкоамплитудных ультрадианных ритмов с периодом до 12 часов, инфрадианных ритмов, смещением акрофаз относительно хронотипа более чем на 5-6 часов. В этой ситуации качество здоровья может быть представлено следующими группами: I – лица с успешной адаптацией; II – лица с десинхронозом.

Формирование собственно десинхронозов чаще происходит в более старшем возрасте, при накоплении аллостатической нагрузки, сопровождается поломом циркадной и ультрадианной составляющей. В этом случае десинхроноз выступает как компонент дизрегуляторной патологии, включая целый ряд латентных компонентов, которые ранее были заблокированы локальными и системными адаптационными механизмами. К примеру, адаптационные механизмы блокируют негативное воздействие ряда мутаций, в том числе в системах гемостаза и микроциркуляции. В связи с этим роль большинства мутаций в системах гемостаза и микроциркуляции показательна лишь для взрослых пациентов [14] – «выраженность рисков при носительстве мутаций и полиморфизмов у детей и взрослых различается в соответствии с возрастом и связана с наличием приобретенных факторов риска», которыми, на наш взгляд, могут быть патологические десинхронозы. А учитывая факт, что «информационная трансляция нарушений биоритмов на совместно функционирующие звенья зависит от степени их физиологической взаимосвязи», то дизрегуляторная патология ССС отражается на работе большинства функциональных систем организма [15], способствуя закреплению нарушений уже на морфологическом уровне.

В 80-е годы Ф.З. Меерсоном была предложена концепция «индивидуальной – фенотипической адаптации организма к среде», успешность которой связана с «долговременной адаптацией» и обеспечивается вначале перестройкой регуляторных механизмов, а затем их закреплением на уровне структур организма с вовлечением ЦНС и высшей нервной деятельности. Теория аллостаза [9] объясняет развитие отсроченных патологических процессов и согласуется с ранее высказанными принципами [1-3]. Некоторые исследователи [8] выделяют несколько форм устойчивых «аллостатических состояний» с поддержанием нескольких уровней устойчивой адаптации, которые различаются уровнем аллостатической (стрессорной) нагрузки.

Заключение. С учетом вышеизложенных положений сезонная адаптация является формированием аллостатического состояния с характерной перестройкой временной организации физиологических функций в форме «успешной адаптации» (эустресса) и развития десинхроноза (дистресса), причем в молодом возрасте процент успешности адаптации выше. В наших исследованиях у молодых лиц успешная адаптация, связанная с сезонной динамикой, достигается с равнозначным участием цирка- и ультрадианных ритмов.

Библиографическая ссылка

Датиева Ф.С., Нартикоева М.И., Мамиева С.Ч., Газзаева Н.А., Бериева Л.К. ОСОБЕННОСТИ ВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ АЛЛОСТАТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ В МОЛОДОМ ВОЗРАСТЕ // Современные проблемы науки и образования. 2019. № 6. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=29319 (дата обращения: 22.02.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.29319