Образование и воспитание детей с комплексными нарушениями психофизического развития выступает одной из актуальных проблем современной педагогической науки и практики, поскольку число таких детей ежегодно увеличивается. Характерными особенностями этих детей являются недостаток системы взаимодействия анализаторов, комбинация сенсорной, интеллектуальной, психической и двигательной депривации [1], что, по мнению Л.М. Шипицыной, Е.В. Михайловой (2012), Н.Н. Малофеева (2010), Н.А. Александровой (2008) и иных, качественно и количественно более значимо в сопоставлении с простой суммацией отдельных нарушений. По утверждению Л.Н. Ростомашвили [1], это приводит к достаточно серьезным трудностям в восприятии, усвоении, сохранении и воспроизведении учебного материала, затрудняет жизнедеятельность ребенка.

К настоящему времени накоплен определенный опыт изучения возможностей социального и личностного развития лиц с комплексным нарушением зрения и слуха, их воспитания, образования и трудового обустройства [2]. Установлено, что вопрос физического воспитания детей с бисенсорными расстройствами не нов, но при этом недостаточно изучен.

В специальной литературе в качестве важнейшего инструмента коррекционно-развивающей помощи таким детям рассматривается адаптивная физическая культура (АФК). Адаптивное физическое воспитание (АФВ) в комплексе с другими видами АФК имеет наиболее выраженную направленность на исправление и развитие. По мнению Е.С. Черника [3], физическая культура детей с нарушениями развития представляет собой коррекционно-компенсаторную и лечебно-оздоровительную форму влияния на двигательную недостаточность, способ коррекции двигательных расстройств. О.Ю. Похоруков [4] в своих исследованиях также приходит к выводу о безусловной пользе средств и методов адаптивной физической культуры в работе с детьми, имеющими различные нарушения в развитии, затруднения в обучении, трудности в адаптации. При этом автор подчеркивает необходимость учета психофизиологических особенностей возраста и индивидуального развития ребенка в процессе занятий физическим воспитанием, направленных на преодоление этих нарушений, предупреждение развития патологических состояний, укрепление их психического здоровья [4].

Координационные способности являются одним из наиболее существенных элементов двигательной функции и выступают основой успешного формирования и совершенствования физических качеств [5]. Возможность качественно координировать движения, способность преобразовывать новые, усложняющиеся формы движений, безусловно, необходимы для успешной активной жизни [5]. У детей с бисенсорной патологией слухового и зрительного анализаторов отмечаются различные отклонения в работе вестибулярного аппарата, которые по сравнению с проблемами сверстников, имеющих в качестве основного нарушения патологию одного из указанных выше анализаторов, не могут быть достаточно скомпенсированы. В большей степени в этом случае ориентация в пространстве должна определяться проприорецептивной чувствительностью или мышечным чувством. Однако дети с различной степенью поражения слухового и зрительного анализаторов имеют нарушения и в мышечном ощущении, они теряют точность движений, в связи с чем ориентировка в пространстве существенно затруднена. Особыми способами познания окружающего для таких детей становятся кожная чувствительность и двигательная память, низкий уровень развития которой, по мнению Л.Н. Ростомашвили [6], наряду с такими психофизиологическими особенностями, как ограничения познавательной и аналитико-синтетической деятельности, двигательные нарушения, гипервозбудимость, повышенная утомляемость, низкий уровень работоспособности, нерешительность и недоверие ко всему новому, усугубляет ситуацию.

В настоящее время разработано значительное число методик АФВ для слабовидящих и слабослышащих. Т.В. Красноперовой, И.Н. Ворошиным, Е.А. Кисилевой [7] предложены основные специфические подходы к работе с детьми, имеющими сенсорные нарушения: индивидуально-дифференцированный, предполагающий подбор средств и методов, объема и интенсивности физической нагрузки с учетом нозологии, текущего состояния здоровья, сенситивных периодов развития и степени сохранности координационной структуры двигательной деятельности; коррекционно-развивающий, подразумевающий постепенное увеличение дозировки упражнений, корректировку техники их выполнения с учетом отклонений в физической и психической сферах, развитие двигательного стереотипа без отклонений, улучшение кинестетической и вестибулярной сенсорных функций, совершенствование компенсаторных реакций опорно-двигательного аппарата, улучшение в работе кардиореспираторной системы, корректировку координационных способностей, согласованности и точности выполнения движений, улучшение ориентировки в пространстве и равновесия [7]. Наиболее оптимальным для реадаптации детей с сочетанными расстройствами, имеющих отклонения в состоянии двух сенсорных систем – органов слуха и зрения, является сочетание вышеперечисленных подходов, что требует разработки конкретных технологий коррекции двигательных нарушений у детей со сложными нарушениями развития.

Цель исследования – разработка и экспериментальное обоснование эффективности технологии коррекции двигательных нарушений у детей старшего школьного возраста с бисенсорными расстройствами слуха и зрения, обучающихся в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях (ОУ).

Материал и методы исследования. Педагогический эксперимент проводился магистрантами и преподавателями факультета физической культуры и спорта Забайкальского государственного университета в рамках проекта «Наставники и ученики», организованного фондом слепоглухих людей «Со-единение», на базе Забайкальского центра специального образования и развития «Открытый мир», с участием 14 школьников 15–18 лет (8 девочек и 6 мальчиков), имеющих бисенсорные расстройства, характеризующиеся одновременным нарушением слуха и зрения, в период с сентября 2018 г. по май 2019 г.

Анализ документальных материалов (выписок из медицинских карт) позволил изучить показатели здоровья, состояние зрительной и слуховой систем, наличие сопутствующих заболеваний соматического и психического генеза, вторичных отклонений в физическом развитии детей, обусловленных бисенсорным нарушением [8]. В ходе динамического педагогического наблюдения фиксировались показатели психофизического состояния детей на занятиях по АФВ: степень усвоения учебного материала, поведение, мимика, жесты, интересы, стиль общения, индивидуальная реакция ребенка на задания урока, применяемые педагогом методические приемы, физическую нагрузку; выявлялись личные предпочтения ребенка [8]. Это позволило оперативно регулировать психоэмоциональное состояние и сохранять мотивацию в процессе занятий. Для исследования и оценки координационных способностей применялись пальценосовая (тест 1) и пяточно-коленная (тест 2) пробы, проба Ромберга (тест 3), моторные тесты – челночный бег 3×10 метров (тест 4) и прыжок с поворотом на 360 градусов (тест 5).

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ выписок из медицинских карт учащихся показал, что в качестве основного диагноза наиболее часто встречаются двусторонняя сенсоневральная тугоухость 4–6-й степени и гиперметропия слабой степени (50%), двусторонняя сенсоневральная тугоухость 4–6-й степени и миопия слабой и средней степени (36%), сопровождающиеся сходящимся и расходящимся косоглазием; двусторонняя сенсоневральная тугоухость и астигматизм (14%). Среди сопутствующих заболеваний наиболее распространена резидуальная энцефалопатия (32%). Вторичные отклонения представлены в 93% случаев нарушениями работы опорно-двигательного аппарата и в 7% случаев – неврологическими заболеваниями.

Итоги педагогического наблюдения в процессе урочной и внеурочной физкультурно-оздоровительной деятельности свидетельствовали о необходимости развития координационных способностей, расширения арсенала двигательных умений и навыков учащихся с бисенсорными расстройствами как фактора успешной социализации и интеграции в общество нормально слышащих и видящих сверстников.

По результатам педагогического тестирования и оценки исходного уровня координационных способностей старших школьников выявлено нарушение координации движений рук и ног (тесты 1 и 2), установлены неудовлетворительный уровень статического равновесия Ромберга (тест 3), низкие показатели ориентации в пространстве (тест 4) и согласованности движений (тест 5). При этом девочки продемонстрировали относительно лучшие показатели в тестах 1 и 3, мальчики – в тестах 2, 4, 5.

На формирующем этапе эксперимента использовалась технология коррекции двигательных нарушений у старших школьников с бисенсорными расстройствами слуха и зрения, основанная на применении метода станций и домашней работы по карточкам, содержащим индивидуальные комплексы упражнений, разработанные с учетом основного диагноза, сопутствующих заболеваний, вторичных отклонений детей, темпов прироста показателей, исходного уровня развития координационных способностей [9].

Успешная реализация разработанной технологии коррекции двигательных нарушений стала возможной при условии выполнения ряда частных задач, таких как: создание условий для развития координационных способностей – статического и динамического равновесия, ориентировки в пространстве, согласования движения рук и ног и в целом согласованности движений, устойчивости к раздражению вестибулярного аппарата; коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата, патологических установок, скованности движений, улучшение подвижности в суставах, зрительного, слухового, тактильного восприятия учебного материала в процессе АФВ; укрепление и сохранение остаточного здоровья, повышение физиологической активности органов и систем, обеспечение достаточной для ребенка двигательной активности в условиях ОУ.

Содержание дополнительных физкультурно-оздоровительных занятий, проводимых в соответствии со сложившимся в ОУ порядком организации внеурочной деятельности, реализовывалось в течение 2 месяцев с периодичностью 1 раз в неделю, длительностью 45 минут. Педагогические воздействия выстраивались в соответствии с принципом сопряженного развития координационных и кондиционных способностей.

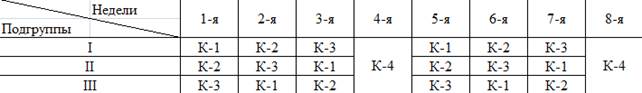

В основу организации деятельности учащихся на занятиях был положен метод станций. В процессе занятий учащиеся делились на три подгруппы, каждая из которых последовательно осваивала упражнения из представленных комплексов-станций (К) (рис.).

Примерная схема применения комплексов-станций экспериментальной технологии

Например, на первом занятии первая подгруппа выполняла упражнения на развитие статического равновесия комплекса-станции 1, вторая – упражнения на развитие пространственной ориентировки комплекса-станции 2, третья – упражнения с мячом на развитие точности движения комплекса-станции 3. На последующих двух занятиях происходила замена комплексов-станций между подгруппами. Таким образом, в ходе трех недель все учащиеся осваивали упражнения трех первых комплексов-станций. На четвертом занятии происходило освоение школьниками комплекса-станции 4 – волейбол сидя. При этом деление учащихся на подгруппы не осуществлялось. В дальнейшем (5–8-я недели) последовательность применения комплексов повторялась, упражнения внутри комплексов варьировались. С целью повышения эффективности проведения таких занятий и обеспечения индивидуального подхода в качестве волонтеров – инструкторов АФК привлекались студенты факультета физической культуры и спорта Забайкальского государственного университета.

В разминке выполнялись упражнения в ходьбе и беге, в том числе с ограничением коридора движения (по узкой линии), направленные на развитие динамического равновесия, точности движений. Бег с подскоками и доставанием предметов способствовал развитию соразмерности мышечных усилий, совершенствованию скоростно-силовых качеств, бег змейкой – улучшению ориентации в пространстве. Заключительная часть включала упражнения на растягивание и восстановление дыхания.

При этом в качестве организационно-методических указаний соблюдались следующие положения и приемы, как разработанные нами [9], так и рекомендованные исследователями-практиками [10]: 1) учет скорости реакции детей с бисенсорными нарушениями на предложенную учебную информацию, что требует выделения большего времени на усвоение инструкции, опознание действия; 2) необходимость предупреждения наступления утомления: варьирование продолжительности, темпа занятий, количества повторений упражнения; изменение исходного положения во время выполнения движения; увеличение пауз для отдыха, включение упражнений на расслабление; 3) применение упражнений, способствующих укреплению опорно-двигательного аппарата, в частности групп мышц, обеспечивающих формирование правильной осанки, свода стопы, мелкой моторики; 4) обеспечение страховки, предупреждение травматизма; 5) концентрация внимания на способностях ребенка, а не на его недостатках; 6) выбор оптимальной позиции и стиля педагога.

Промежуточное тестирование, проведенное по завершении представленных внеурочных занятий, позволило установить положительную динамику трех показателей координационных способностей (КС) из пяти исследуемых (p≥0,05) (табл.).

Динамика исследуемых показателей координационных способностей детей с бисенсорными расстройствами в течение эксперимента (X±m)

|

Исследуемые показатели, баллы |

Пол |

Этапы исследования |

Достоверность различий |

|||||

|

Исход. (I) |

Промеж. (II) |

Итог. (III) |

I–II |

I–III |

||||

|

t |

p |

t |

p |

|||||

|

Пальценосовая проба |

Д |

1,50±0,32 |

1,75±0,25 |

2,50±0,18 |

1,53 |

0,17 |

3,74 |

0,007 |

|

М |

1,00±0,36 |

1,30±0,30 |

2,30±0,30 |

1,58 |

0,17 |

6,32 |

0,002 |

|

|

Пяточно-коленная проба |

Д |

0,75±0,25 |

1,00±0,26 |

2,00±0,18 |

1,53 |

0,17 |

7,64 |

0,0001 |

|

М |

1,30±0,21 |

1,30±0,21 |

2,30±0,21 |

0 |

1,00 |

3,37 |

0,008 |

|

|

Проба Ромберга |

Д |

1,12±0,22 |

1,12±0,22 |

2,37±0,26 |

0 |

1,00 |

7,64 |

0,0001 |

|

М |

0,60±0,21 |

0,60±0,21 |

1,60±0,21 |

0 |

1,00 |

3,37 |

0,008 |

|

|

Челночный бег 3×10 м |

Д |

1,12±0,39 |

1,12±0,39 |

1,75±0,45 |

0 |

1,00 |

3,42 |

0,011 |

|

М |

0,33±0,30 |

0,33±0,30 |

1,16±0,40 |

0 |

1,00 |

5,00 |

0,004 |

|

|

Прыжок с поворотом на 360° |

Д |

1,62±0,37 |

1,75±0,31 |

2,50±1,80 |

0,18 |

0,35 |

3,86 |

0,006 |

|

М |

1,80±0,40 |

1,80±0,40 |

2,50±0,20 |

0 |

1,00 |

3,16 |

0,025 |

|

Незначительно выраженные изменения показателей промежуточного тестирования, по нашему мнению, объясняются недостаточным для достижения желаемого результата объемом и периодичностью педагогических воздействий, поскольку правилами внутреннего распорядка ОУ на дополнительные занятия по физической культуре отводится лишь 1 час в неделю. В ходе дальнейших исследований были созданы индивидуальные профили учеников, отражающие уровень развития каждой из исследуемых КС по трехбалльной шкале, разработаны карточки с заданиями для ежедневного самостоятельного выполнения дома в течение следующих восьми недель. Контроль осуществлялся с помощью дневников самоконтроля, родителей и воспитателей (для детей из интерната).

Анализ результатов итогового тестирования (табл.) позволил установить достоверную положительную динамику развития координационных способностей старших школьников с бисенсорными расстройствами в течение эксперимента (p≤0,05). Это подтверждает необходимость систематического проведения внеурочных занятий с направленностью на коррекцию двигательной сферы особых детей в сочетании с регламентированной их индивидуальными психофизическими возможностями самостоятельной работой.

Заключение. Технология коррекции двигательных нарушений у детей старшего школьного возраста с бисенсорными расстройствами зрения и слуха, включающая внеурочные физкультурно-оздоровительные занятия с применением метода станций в соответствии с принципом сопряженных воздействий и самостоятельные занятия по карточкам с учетом индивидуального профиля координационных способностей и особенностей нозологии, показала свою эффективность и была внедрена в Забайкальском центре специального образования и развития «Открытый Мир».

Библиографическая ссылка

Шибаева А.А., Овчинникова Е.И., Клименко О.Е. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ С КОМПЛЕКСНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ И СЛУХА // Современные проблемы науки и образования. 2019. № 4. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=29107 (дата обращения: 02.01.2026).