Актуальность. Ожирение с розовыми стриями (синонимы «синдром Симпсона–Пейджа», «гипоталамический синдром пубертатного периода») относится к вторичному ожирению и является одним из наиболее часто встречающихся эндокринно-обменных заболеваний у подростков и лиц молодого возраста [1]. Для гипоталамического синдрома пубертатного периода характерны гормонально-обменные нарушения, обусловленные повышением секреции адренокортикотропного гормона и гормонов коры надпочечников, нарушением секреции гонадотропинов [2].

Еще несколько десятилетий назад ожирение в детском возрасте встречалось относительно редко [3, 4]. В течение многих лет доказательства четкой связи между наличием ожирения в детском возрасте и массой тела у взрослого человека отсутствовали [5]. Однако недавние исследования позволяют предполагать, что дети с ожирением, вероятнее всего, сохранят его и во взрослом возрасте [6]. Существуют доказательства того, что ожирение в детстве увеличивает риск развития метаболического синдрома во взрослой жизни [7]. Возможно, своевременно не скорректированный в раннем детстве избыток веса впоследствии является «генератором» инсулинорезистентности в подростковом и юношеском возрасте [8]. Однако наиболее ранние клинико-лабораторные маркеры инсулинорезистентности в детском возрасте до сих пор дискутируются, поскольку метаболический синдром как клиническая проблема педиатрии стал рассматриваться совсем недавно. Подобная ситуация обусловливает необходимость накопления данных о чувствительности к инсулину при ожирении в различные периоды взросления организма. Недостаточно изучены зависимость гормональных нарушений от степени ожирения и то, в каких случаях гипоталамический синдром пубертатного периода является дебютом метаболического синдрома.

Цель исследования - изучить особенности гормонального и метаболического статуса у юношей призывного возраста в зависимости от причины развития ожирения (конституционально-экзогенное ожирение и ожирение, ассоциированное с гипоталамическим синдромом).

Материал и методы исследования. Обследованы 100 лиц мужского пола в возрасте от 18 лет до 21 года (средний возраст 20,5±2,2 года), поступивших по направлению райвоенкоматов в эндокринологическое отделение Санкт-Петербургского городского бюджетного учреждения здравоохранения «Городская Мариинская больница». Обследованные пациенты находились на стадии позднего пубертата согласно шкале Таннера (V стадия). Диагноз гипоталамического синдрома верифицировался на основании результатов комплексного клинико-инструментального обследования. Всем пациентам определялись индекс массы тела (ИМТ) по формуле Кетле и объем талии. В нашем исследовании юношей с ожирением 1-й степени и с избыточным весом не встречалось.

Исследовались уровни кортизола, общего тестостерона и пролактина (анализатор Bochringer Mannheim Immunodiagnotics ES 300, Германия). Лабораторные исследования проводились в утренние часы натощак. Кортизол исследовался дважды – утром натощак в 7.00 и вечером в 21.00. Концентрацию инсулина определяли натощак радиоиммунным методом. Исследовали показатели липидного спектра крови.

Вычислялся индекс анаболизма (ИА) по формуле Костиной Л.В. и соавт. (1999) [9]:

В норме индекс анаболизма составляет более 3%, он характеризует соотношение андрогенной активности к анаболической активности в организме.

Все юноши были разделены на 2 группы: I группа - 33 юноши с конституционально-экзогенным ожирением (средний возраст 21,44±1,87 года); II группа - 67 юношей с ожирением, ассоциированным с гипоталамическим синдромом (средний возраст 20,06±2,49 года).

Количественные переменные представлены в виде среднего арифметического значения ± стандартного отклонения (М±σ). Категориальные переменные представлены в виде долей в процентах. Проверка гипотез о равенстве двух средних для параметрических данных производилась с помощью t-критерия Стьюдента. Статистически значимыми считали различия при р<0,05. Для выявления связи между признаками проводился корреляционный анализ по Пирсону (r.)

Результаты исследования и их обсуждение. Установлены различия по ИТМ, объему талии и соотношению объем талии / объем бедер между I и II группами (табл. 1).

Таблица 1

Особенности трофологического статуса в зависимости от причины ожирения у юношей

|

Показатели |

I группа с конституционально-экзогенным ожирением (M±σ) n=32 |

II группа с гипоталамическим синдромом (M±σ) n=67 |

p |

|

Индекс массы тела (кг/м2) |

38,37±2,47 |

41,35±7,68 |

<0,001 |

|

Объем талии (см) |

135,69±19,04 |

152,43±14,68 |

<0,001 |

|

Объем бедер (см) |

109,19±12,77 |

108,15±11,22 |

>0,05 |

|

Соотношение объем талии/объем бедер |

1,25±0,17 |

1,42±0,17 |

<0,001 |

Так, в группе юношей II группы ИМТ оказался выше, чем во II группе (41,35±7,68 и 38,37±2,47 кг/м2; р<0,001). Это также касалось объема талии (152,43±14,68 и 135,69±19,04 см; р<0,001) и соотношения объема талии / объем бедер (1,42±0,17 и 1,25±0,17; р<0,001). Межгрупповых различий по объему бедер не выявлено (108,15±11,22 и 109,19±12,77 см; р>0,05). Таким образом, юноши II группы в отличие от юношей I группы имели более выраженную степень абдоминального ожирения. Выявлена корреляционная связь объема талии с уровнем инсулина (r=0,51; р<0,05) и уровнем глюкозы (r=0,29; р<0,05).

Таблица 2

Показатели гормонального статуса у юношей позднего пубертатного периода в зависимости от этиологии ожирения

|

Показатели |

I группа с конституционально-экзогенным ожирением (M±σ) n=32 |

II группа с ожирением, ассоциированным с гипоталамическим синдромом (M±σ) n=67 |

p |

|

Кортизол в 7:00 (нмоль/л) |

274,02±71,64 |

347,22±23,95 |

<0,01 |

|

Кортизол в 21:00 (нмоль/л) |

124,24±18,04 |

204,99±15,39 |

<0,01 |

|

Общий тестостерон (нмоль/л) |

15,86±4,37 |

13,87±6,04 |

<0,05 |

|

Индекс анаболизма (%) |

5,50±1,09 |

4,80±1,17 |

<0,05 |

|

Инсулин (мкЕД/мл) |

21,88±9,68 |

25,95±9,38 |

<0,05 |

|

Пролактин (мМЕ/л) |

138,56±117,69 |

199,46±163,82 |

<0,01 |

|

ТТГ (мкМЕд/мл) |

1,91±0,36 |

2,04±0,35 |

<0,05 |

|

Т3 св. (пмоль/л) |

3,45±0,48 |

2,91±0,44 |

<0,01 |

|

Т4 св. (пмоль/л) |

18,71±4,14 |

13,80±3,85 |

<0,01 |

|

Анти-ТПО (МЕд/мл) |

2,76±1,55 |

17,42±5,31 |

<0,01 |

В таблице 2 представлены средние значения гормонов, влияющих на активность метаболических процессов в организме. Установлено, что у юношей с гипоталамическим синдромом утренний уровень кортизола был выше, чем у юношей с неосложненным ожирением (347,22±23,95 и 274,02±71,64 нмоль/л; р<0,01). Уровень кортизола в вечернее время суток у юношей II группы также оказался выше, чем в I группе (204,99±15,39 и 124,24±18,04 нмоль/л; р<0,01). Помимо этого, юноши II группы отличались от юношей I группы более высоким уровнем пролактина (199,46±163,82 и 138,56±117,69 мМЕ/л; р<0,01) и более низкими показателями тестостерона (13,87±6,04 и 15,86±4,37 нмоль/л; р<0,05), что весьма закономерно. Юноши II группы отличались от юношей I группы более низким значением индекса анаболизма (4,80±1,17% и 5,50±1,09; р<0,05). Средний уровень инсулина в обеих группах был повышенным, однако во II группе он оказался более высоким, чем в I (25,95±9,38 и 21,88±9,68 мкЕД/мл; р<0,05). При этом средние показатели кортизола, общего тестостерона и пролактина в обеих группах находились в пределах референсных значений, а инсулина – выше нормы. Особенностями юношей II группы являлись более низкая активность щитовидной железы (ТТГ 2,04±0,35 и 1,91±0,36 мкМЕд/мл; р<0,05) и более высокий уровень антител к тиреопероксизаде, чем в I группе (17,42±5,31 и 2,76±1,55 МЕд/мл; р<0,01). Таким образом, юноши с гипоталамическим синдромом отличались от юношей с конституционально-экзогенным ожирением состоянием функции щитовидной железы; более высокой активностью гормонов, контролирующих метаболические процессы в организме; более низкой андрогенной активностью; гиперинсулинемией.

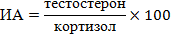

Изучена частота нарушений суточного ритма синтеза кортизола в зависимости от причины ожирения у юношей. Установлено, что у юношей II группы по сравнению с юношами I группы чаще определяются высокие значения кортизола в утренние часы (16,4% и 6,1%; р<0,05), а также высокие значения кортизола в вечерние часы (19,4% и 6,1%; р<0,05) и чаще встречаются нарушения суточного ритма продукции кортизола (16,4% и 8,3%; р<0,05).

Рис. 1. Частота нарушений суточного ритма продукции кортизола в зависимости от этиологии ожирения у юношей позднего пубертатного периода (* - р<0,05)

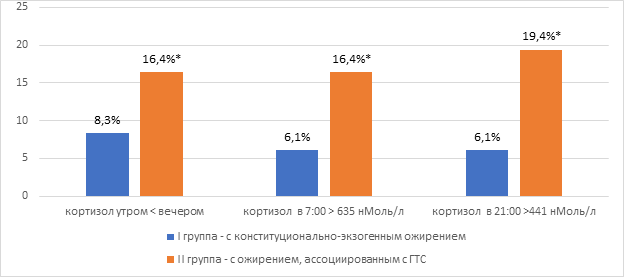

Рис. 2. Частота отклонения от нормы пролактина, тестостерона и индекса анаболизма в зависимости от этиологии ожирения у юношей позднего пубертатного периода (* - р<0,05)

На рисунке 2 представлена частота отклонения пролактина более 407 мЕд/л, тестостерона ниже 8,9 нмоль/л и индекса анаболизма менее 3% у юношей с различной причиной ожирения. Исследование показало, что во II группе чаще, чем в I группе, встречаются юноши с повышенным уровнем пролактина (9,0% и 3,1%; р<0,05) и низким индексом анаболизма (20,9% и 12,9%; р<0,05). Случаи повышения пролактина у юношей с конституционально-экзогенным ожирением обусловлены метаболическими эффектами гормона и его секрецией жировой тканью [10].

Таблица 3

Показатели липидного и углеводного обмена у юношей позднего пубертатного периода в зависимости от этиологии ожирения

|

Показатели |

I группа с конституционально-экзогенным ожирением (M±σ) n=32 |

II группа с ожирением, ассоциированным с гипоталамическим синдромом (M±σ) n=67 |

p |

|

Глюкоза крови натощак (ммоль/л) |

4,79±0,40 |

6,30±0,29 |

<0,05 |

|

Гликированный гемоглобин (%) |

5,27±0,22 |

5,68±0,33 |

<0,01 |

|

Общий холестерин (ммоль/л) |

4,75±0,86 |

4,60±0,90 |

>0,05 |

|

Липопротеиды низкой плотности (ммоль/л) |

3,53±1,21 |

3,22±1,32 |

>0,05 |

|

Липопротеиды высокой плотности (ммоль/л) |

1,45±0,11 |

1,07±0,18 |

<0,01 |

|

Триглицериды (ммоль/л) |

1,27±0,12 |

1,32±0,11 |

<0,05 |

|

Коэффициент атерогенности |

3,70±1,35 |

3,23±1,34 |

>0,05 |

Из таблицы 3 видно, что у юношей II группы наблюдались более высокие средние значения уровня глюкозы крови натощак, чем в I группе (6,30±0,29 и 4,79±0,40 ммоль/л; р<0,05), а также гликированного гемоглобина (5,68±0,33 и 5,27±0,22%% р<0,01). При этом отмечается менее благоприятный профиль липопротеидов высокой плотности (1,07±0,18 и 1,45±0,11 ммоль/л; р<0,01) и триглицеридов (1,32±0,11 и 1,27±0,12 ммоль/л; р <0,05).

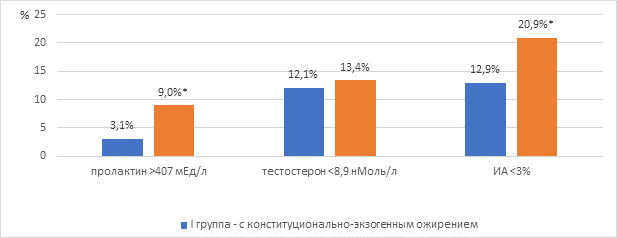

Исследование показало, что среди юношей с гипоталамическим синдромом артериальная гипертензия встречалась гораздо чаще, чем при конституционально-экзогенном ожирении (рис. 3). Так, во II группе артериальная гипертензия 2-й степени встречалась в 5,4 раза чаще (32,8% и 6,1%; р<0,05), а артериальная гипертензия 3-й степени - в 2 раза чаще, чем в I группе (6,0% и 3,0%; р<0,05). Таким образом, юноши с гипоталамическим синдромом позднего пубертатного периода чаще имели неблагоприятный профиль артериального давления, что вероятнее всего связано и гиперинсулинемией вследствие инсулинорезистентности, а также с более высоким уровнем пролактина [10, 11].

Рис. 3. Распространенность артериальной гипертензии среди юношей позднего пубертатного периода с разной этиологией ожирения (* ? р<0,05)

Выводы

1. Юноши с гипоталамическим синдромом отличались от юношей с конституционально-экзогенным ожирением более низкой активностью щитовидной железы; более высокой активностью аутоиммунных реакций к тканям щитовидной железы; более высокой активностью гормонов, контролирующих метаболические процессы в организме; более низкой андрогенной активностью; нарушением суточного ритма продукции кортизола; гиперинсулинемией.

2. Исследование показало, что юноши с гипоталамическим синдромом чаще имели неблагоприятный профиль артериального давления, чем юноши с конституционально-экзогенным ожирением. Среди юношей с гипоталамическим синдромом артериальная гипертензия 2-й степени встречалась в 5,4 раза чаще, а артериальная гипертензия 3-й степени - в 2 раза чаще, чем при конституционально-экзогенном ожирении.

3. В группе юношей с гипоталамическим синдромом наблюдались более неблагоприятные профили липидного и углеводного обмена, чем при конституционально-экзогенном ожирении.

4. К факторам, способствующим трансформации гипоталамического синдрома позднего пубертатного периода в метаболический синдром, следует отнести наличие хотя бы одного или нескольких компонентов метаболического синдрома (гиперинсулинемия, артериальная гипертензия, нарушение липидного и углеводного обмена).

Библиографическая ссылка

Церцвадзе Л.К., Авдеева М.В., Щеглова Л.В., Василенко В.С. ОСОБЕННОСТИ ГОРМОНАЛЬНОГО И КАРДИОМЕТАБОЛИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ У ЮНОШЕЙ С ГИПОТАЛАМИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ ПОЗДНЕГО ПУБЕРТАТНОГО ПЕРИОДА // Современные проблемы науки и образования. 2019. № 4. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=29064 (дата обращения: 02.01.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.29064