В коррекции и профилактике дизрегуляторных нарушений (десинхронозов) используются биологически активные вещества фитоадаптогенов, их хронопротекторная роль доказана в многочисленных исследованиях [1, 2]. Применение фитоадаптогенов (ФА) формирует так называемое состояние неспецифически повышенной сопротивляемости (СНПС) [3], которое влияет на динамику патологических процессов. Применение фитоадаптогенов может решить одну из задач персонифицированной медицины – отодвинуть «точку» развития патологического процесса, сохраняя адаптационные характеристики биосистемы, профилактируя и корригируя десинхронозы физиологических систем. Можно считать, что СНПС способствует развитию устойчивости аллостатического статуса, препятствуя его реализации в дистресс.

Целью исследований стало изучение характера временной организации показателей системы гемостаза в условиях экспериментального перитонита в различные сезоны года, способов фитокоррекции.

Сам эндотоксикоз при перитоните снижает возможности органов и систем к детоксикации, усиливая срыв компенсаторно-адаптационных механизмов. С одной стороны, компоненты крови являются звеном защиты от токсинов и участвуют в их обезвреживании, с другой – патологическая активация эндотелиоцитов и мононуклеаров с продукцией провоспалительных цитокинов (ИЛ-6, ИЛ-8, TNF-α и др.), активирующих коагуляцию, усугубляет нарушения микроциркуляции, провоцируя «порочный круг» с генерацией тромбина, повышенной продукцией тканевого фактора [4–6]. На фоне острого процесса формируются окислительный и нитролизирующий стрессы [7, 8], уже на начальном этапе перитонита возникают структурно-функциональные нарушения организации эндотелия сосудов и нарушения лимфооттока, связанного с тромбообразованием в крови и лимфе [9–11].

Материалы и методы исследования

Животных (крысы Вистар) содержали при естественном освещении со свободным доступом к пище и воде adlibitum. Исследования проводили в 1-е, 7-е и 14-е сутки после развития экспериментального перитонита (ЭП) в различные сезоны года (зима, лето) на фоне наркотизации тиопенталом натрия (в/б, 5–15 мкг/кг) [12]. Показатели системы гемостаза изучали по принципам Европейской конвенции (ETS № 123 от 18 марта 1986 г.), 86/609/ЕЕС (1986) (табл.).

Модель острого перитонита воспроизводили после наркотизации в/брюшинным введением 0,5 мл 7%-ной каловой взвеси [13, 14] на физрастворе, дважды фильтрованной через двойной слой марли. Оценивали показатели активности тромбоцитов (агрегометр «Солар», Белоруссия; индукция АДФ): количество тромбоцитов (тыс.); время агрегации (ВА); степень (СтА), скорость агрегации (СкА). Методом коагулометрии (Солар, Белоруссия) оценивали: фибриноген (метода Клауса), АЧТВ, ТВ, ПВ, активность АТ III; XIIа-ЗЛ; РФМК плазмы («Технология-стандарт») [14].

Дизайн эксперимента при перитоните

|

Интактные крысы Контроль 1 |

Крысы с перитонитом (Контроль 2), сутки |

Курс БР-Э у интакт. крыс |

ПП БР-Э сут/серия |

ЛПП БР-Э сут/серия |

||||||

|

1 |

7 |

14 |

1 |

7 |

14 |

7 |

14 |

|||

|

Серии |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

|

n* |

48 |

24 |

24 |

24 |

24 |

24 |

24 |

24 |

24 |

24 |

Примечание: *в зимний и летний сезоны года, БР-Э – фитококтейль «Биоритм-Э», ПП – профилактический прием (предварительного 15-дневного приема ФК до моделирования), ЛПП – лечебно-профилактический прием (10 дней до и 14 дней после моделирования ЭП).

Использовали фитококтейль (ФК) «Биоритм-Э», в состав которого были включены доли аптечных экстрактов элеутерококка, родиолы и сироп солодки голой [3, 4, 8, 9]. Учитывали суточное потребление воды на 100 г массы тела крысы, при дозировке адаптогенов рассчитывался коэффициент для крыс (х10), что составило в среднем 0,1 мл/200 г массы тела в сутки в питьевой воде; отсутствовали достоверные отличия к контролю при курсовом приеме спирта (основного растворителя) в указанной дозе.

Групповой хроноанализ биоритмов (БР) систем гемостаза проводили по показателям агрегатометрии и коагулометрии (показатели ТВ, АЧТВ, ПВ, фибриноген, XII-ЗЛ, АТ-III, РФМК) через каждые 4 часа начиная с 8.00 до 20.00 часов) в течение 2 дней. Их анализировали методом «Косинор-анализ» (1979). Статистическую обработку проводили методом непараметрической статистики с помощью программы Statistica 8.0, оценивали медиану и доверительные интервалы (25-й и 75-й перцентили) при критерии значимости ≤0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

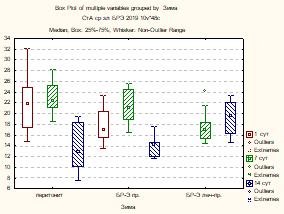

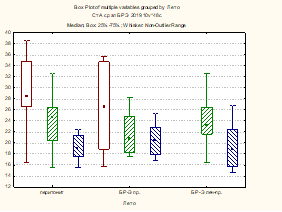

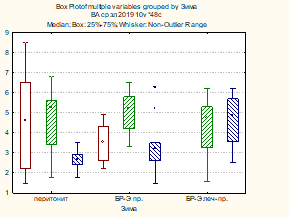

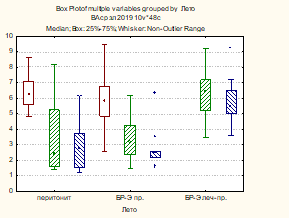

Эндотоксемия при перитоните – системное воспаление, провоцирующее активацию иммунной системы с увеличением выработки про- и противовоспалительных цитокинов, которые становятся генератором окислительного стресса. Гиперактивация иммунитета приводит к регуляторному срыву системы гемостаза с формированием гиперкоагуляционной фазы ДВС-синдрома с угнетением противосвертывающей и фибринолитической активности крови [12–14]. Однако отчетливо прослеживается сезонная динамика на изменении клеточного гемостаза (рис. 1), которая зимой статистически значимо сопровождается гиперагрегацией тромбоцитов в 1–7-е сутки перитонита с повышением количества тромбоцитов, тогда как летом в этот же период развиваются нарастающая тромбоцитопения, гиперагрегация в 1-е сутки, гипоагрегация на 7-е сутки (p<0,05).

Курсовой прием ФК зимой повышает функциональную активность тромбоцитов у здоровых животных, летом, наоборот, отмечается тенденция к гипоагрегации, выявлена статистически значимая сезонная достоверность (рис. 1). Использование ФА в профилактическом режиме предполагает формирование «состояния неспецифически повышенной резистентности» (аллостатического напряжения), повышающего адаптационный резерв организма в условиях воздействия стрессорных факторов [6], однако зимой развивается статистически значимая гипоагрегация с тромбоцитопенией, летом выявлена тенденция к гиперагрегации в 1-е сутки с последующей гипоагрегацией (по СтА) на 7–14-е сутки. Лечебно-профилактический эффект в зимний сезон сопровождается статистически значимой тромбоцитопенией (к контролю), снижением степени агрегации тромбоцитов на 7–14-е сутки, летом степень тромбоцитопении менее выражена, тенденция к гипоагрегации отмечается на 14-е сутки (рис. 1).

Необходимо отметить, что в динамике перитонита к 10–18-м суткам наступала смерть животных, однако продолжительность жизни на фоне фитоадаптогенов была в среднем на 2±1 день выше.

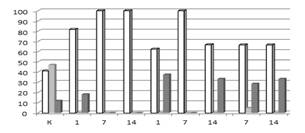

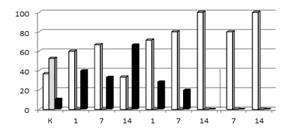

Анализ циркадианных ритмов антиоксидантной системы при экспериментальном сепсисе показал, что ночная концентрация супероксиддисмутазы статистически значимо выше, а поскольку супероксидные радикалы играют важную роль в патогенезе септического эндотоксикоза, то ночью уровень функционального повреждения системы гемостаза менее выражен [15]. А изучаемый нами дневной промежуток характеризует акрофазы интенсивности окислительного стресса. Анализ ритмов гемостаза на фоне ЭП продемонстрировал сезонные отличия организации: повышен процент инфра- и ультрадианных ритмов (зимой выше – 81,8% и 18,2%, чем летом, – 60% и 40%), суточные ритмы отсутствуют в оба сезона; процент статистически значимых ритмов снижен (зимой с 55,5% (1-е сутки) до 9,5% (14-е сутки), летом с 47,6% до 15% соответственно) – показатели развития острого десинхроноза.

Использование фитококтейля в режиме профилактики снижает степень выраженности нарушений и меняет тенденции. Например, в зимний сезон процент статистически значимых ритмов повышен на 12,5% и 9,25% (7-е и 14-е сутки соответственно), летом – на 13,3% (14-е сутки), суточные периодичности не восстанавливаются. Полученные данные позволяют заключить, что на фоне профилактического приема фитококтейля снижается степень выраженности десинхроноза (рис. 2).

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 1. Показатели агрегации тромбоцитов (медиана, 25-й и 75-й перцентили)

![]()

![]()

![]()

![]()

Рис.![]() 2. Структура ритмов показателей гемостазапри перитоните (А – зима, Б – лето) (УдР, ЦдР,ИдР– ультра-, – цирка-, – инфрадианные ритмы)

2. Структура ритмов показателей гемостазапри перитоните (А – зима, Б – лето) (УдР, ЦдР,ИдР– ультра-, – цирка-, – инфрадианные ритмы)

При сезонном сравнении спектра БР в динамике перитонита можно сказать, что летний сезон года характеризуется у крыс большим нарушением временной организации (ВО) системы гемостаза за счет повышения доли достоверных инфрадианных ритмов (более 66,7% к 14-м суткам), тогда как зимой отмечено преобладание ультрадианных ритмов (100% на 7–14-е сутки). Лечебно-профилактический прием фитоадаптогенов оказался более эффективен зимой – спектр достоверных ритмов шире на 7–14-е сутки. Следовательно, фитоадаптогены более эффективны в зимний сезон (минимум инфрадианных ритмов при всех режимах приема ФК (рис. 2).

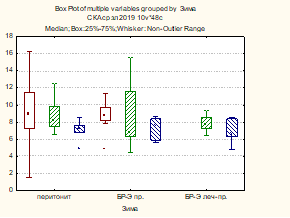

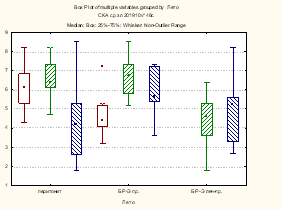

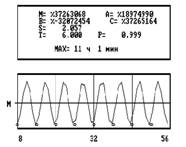

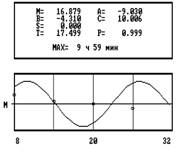

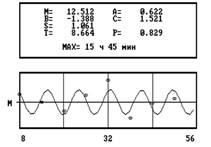

Детальный анализ статистически значимых периодичностей в оба сезона показал наличие нескольких видов ультрадианных биоритмов (рис. 3). Например, зимой среди достоверных ритмов более 40% ритмов с периодом 4–7 часов, у них резко повышена амплитуда, акрофазы проявляются в утренние часы (тип А), 35% ритмов с периодом 8–12 часов, дневная акрофаза (тип В), ритмы с повышенной амплитудой и периодом 12–20 часов, утренние и дневные акрофазы (тип Б). В летний сезон процент ритмов типа А был выше на 15%.

Тип А (РФМК) Тип Б (СтА) Тип В (ПВ)

Тип А (РФМК) Тип Б (СтА) Тип В (ПВ)

|

Во всех режимах приема фитококтейля высокочастотные биоритмы (тип А) отсутствовали, что может свидетельствовать о наличии этого типа ритмов как признака десинхроноза.

По данным литературы, биологически активные вещества природных адаптогенов способны оказывать местное общее и местное стресс-лимитирующее действие. Так, по данным исследования эффектов мелатонина в режиме профилактики на экспериментальной модели липополисахаридной эндотоксемии с развитием ЭП было показано снижение интенсивности оксидативного стресса, повышение взаимодействия между звеньями системы антиоксидантной защиты [15], а учитывая то, что некоторые биоэффекты фитоадаптогенов реализуются через рецепторы мелатонина, то прием фитококтейля за счет нормализации АОС снижал степень поражения системы гемостаза. С теоретической точки зрения признаком активности фитоадаптогенов является формирование ультрадианной адаптивной перестройки, которая способствует тенденции к удержанию стабильного состояния даже при таких глубоких системных нарушениях.

Заключение. На основании экспериментальных данных выявлено, что при экспериментальном перитоните формируется десинхроноз (снижение количества статистически значимых ритмов менее 50%), нарушается циркадианная регуляция. В структуре ультрадианных ритмов уже в 1-е сутки моделирования перитонита появляются ритмы с характерными для десинхронозов признаками (период – 4–7 часов, акрофазы в утренние часы).

Структура повреждения временной организации имеет сезонные составляющие, зимой преобладают ультра- (100%), летом – инфрадианные (66,7%) биоритмы, т.е. летом поражение структуры биоритмов и снижение адаптационных механизмов выше.

Использование фитоадаптогенов в указанных дозировках в коррекции нарушений системы гемостаза малоэффективно, хотя при формировании «структурного следа» после их приема выраженный десинхроноз формируется к 7-м суткам эксперимента. Выраженная активность воспалительного процесса при перитоните исключает адаптационные ресурсы из контура регуляторных процессов, что нивелирует эффекты комплексных фитоадаптогенов после 7 суток, приводя к смерти животных. Тем не менее продолжительность жизни при лечебно-профилактическом приеме фитококтейля была выше.

Таким образом, на фоне экспериментального перитонита развивается острый десинхроноз системы гемостаза, сопровождающийся ДВС-синдромом. Нарушение гемостаза с использованием терапевтических доз фитоадаптогенов можно корригировать только на ранних стадиях процесса преимущественно за счет активации центральной регуляциии повышения силы корреляций в системах гемостаза и микроциркуляции. Регуляторные эффекты фитоадаптогенов имеют сезонную вариабельность, положительные эффекты фитокоррекции более выражены в зимний сезон года.

Библиографическая ссылка

Датиева Ф.С., Датиева Л.Р., Колхидова З.А. РОЛЬ ФИТОАДАПТОГЕНОВ В КОРРЕКЦИИ СЕЗОННОГО ДЕСИНХРОНОЗА СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ПЕРИТОНИТЕ // Современные проблемы науки и образования. 2019. № 4. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=29036 (дата обращения: 16.02.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.29036