В настоящее время одной из актуальных патологий неотложной хирургии является заживление послеоперационных ран на фоне сахарного диабета (СД) [1]. Это связано со многими причинами, в том числе с развитием тяжелых гнойно-некротических осложнений, высокими ампутациями нижних конечностей и длительностью госпитализации, составляющей от 15–35 койко-дней [2].

Раневой процесс при сахарном диабете характеризуется медленной скоростью эпителизации, склонностью к развитию инфекционного процесса [3]. Известно, что заживление ран при сахарном диабете имеет свои особенности, поскольку оно сопряжено с выраженными расстройствами микроциркуляции, образованием микротромбов, развитием сладж-феномена, некротическими и дистрофическими процессами, доминированием воспалительного компонента над репаративным, подавлением клеточной пролиферации и фагоцитарной активности лейкоцитов, снижением общей и местной иммунологической реактивности, высокой микробной обсемененностью и др. [4; 5].

Для коррекции клеточных и биохимических нарушений и, как следствие, стимуляции регенеративного и репаративного процесса в послеоперационном периоде используются фармакопрепараты и различные физиотерапевтические способы [6].

Цель исследования. Оценить процесс заживления лапаротомной раны у больных сахарным диабетом, оперированных по поводу острого перитонита (ОП), на фоне лазеро- (ЛТ) и ремаксолотерапии.

Материал и методы исследования

Проведено исследование 48 больных сахарным диабетом преимущественно второго типа (77,1%) и острым перитонитом. Пациенты рандомизированы по полу и возрасту. Выделены 4 группы: І (n=12) – пациенты с легкой степенью острого перитонита, ІІ (n=12) – среднетяжелым острым перитонитом, ІІІ (сравнения, n=12) и ІV (исследуемая, n=12) – тяжелым острым перитонитом. Возраст больных исследования составил 56,6±5,11 года, мужчин было 26 (54,1%), женщин – 22 (45,9%). Больным первой-третьей групп проводилась стандартная терапия, включающая дезинтоксикационный, антибактериальный, инфузионный, обезболивающий и др. компоненты. В четвертой группе пациентам с острым перитонитом в комплексное лечение включали ремаксоло- и лазеротерапию. Ремаксол вводился внутривенно капельно по 400 мл в течение 10 дней. Лазеротерапия производилась ежедневно в течение 10 суток в проекции лапаротомной раны в течение 20 минут аппаратом «Матрикс».

Обследованию подлежали и здоровые индивидуумы (n=10) обоих полов в возрасте от 27 до 58 лет.

Все больные оперированы. Выполнены устранение причины, санация брюшной полости и дренирование. Основные причины ОП: острый аппендицит, прободная язва желудка или двенадцатиперстной кишки, острая кишечная непроходимость.

Больные рандомизированы с учетом возраста, пола, клинико-лабораторно-инструментальных методов и др. критериев.

Оценка степени тяжести больных произведена с помощью Мангеймского индекса перитонита. Выявлено, что в 1-й группе количество баллов было 16,1±1,26, во 2-й – 25,4±2,04, в 3-й – 34,1±3,15, в 4-й – 33,6±3,56. Согласно известным данным, если сумма баллов <21, то регистрируется легкая степень, 21–29 – среднетяжелая, >29 – тяжелая [7].

Критериями включения в работу являлись информированное согласие на участие в исследовании, возраст от 27 до 62 лет, наличие сопутствующих заболеваний – сахарный диабет, проведение оперативных вмешательств. Критерии исключения: возраст старше 63 лет и моложе 27 лет, другая тяжелая соматическая патология.

Контрольный срок динамического наблюдения – 1, 5, 10-е сутки.

В исследовании были применены следующие методы.

Проведена оценка состояния гемостаза с помощью тромбоэластографа TEG® 5000 Thrombelastograph® (USA) (время реакции (R) и процент прочности сгустка (α-угол)), фосфолипазной активности (фосфолипаза А2), гипоксии – (коэффициент (КГ) гипоксии) и микроциркуляции по линии швов лапаротомной раны – (показатель микроциркуляции (ПМ) и индекс (ИЭМ) эффективности микроциркуляции).

Статистическая обработка данных произведена при помощи программы Statistica 12.0. Полученные результаты оценены с применением критерия t Стьюдента и критерия r.

Результаты исследования и их обсуждение

Нами установлено, что у пациентов с острым перитонитом на фоне сахарного диабета в раннем послеоперационном периоде отмечены нарушения системы гемостаза, активация фосфолипазы А2, гипоксические явления и существенные микроциркуляторные изменения в области ран (таблица).

Показатели функционального состояния гемостаза у пациентов с острым перитонитом на фоне сахарного диабета (М±m)

|

Показатель |

Норма (n=15) |

Группы исследования |

Период наблюдения, сутки |

||

|

1-е |

5-е |

10-е |

|||

|

Время реакции, мин. |

4,73 ±0,22 |

I (n=12) |

3,44±0,15 |

4,01±0,19 |

4,70±0,17 |

|

II (n=12) |

3,01±0,181 |

3,56±0,211 |

4,81±0,24 |

||

|

III (n=12) |

2,21±0,1612 |

2,63±0,2412 |

3,23±0,231 |

||

|

IV (n=12) |

2,36±0,0612 |

3,19±0,12123 |

4,58±0,252 |

||

|

α–угол, град. |

54,82 ±3,47 |

I (n=12) |

63,67±2,34 |

60,47±3,36 |

55,40±4,56 |

|

II (n=12) |

65,33±4,17 |

61,11±3,221 |

54,56±2,68 |

||

|

III (n=12) |

70,51±4,912 |

66,25±4,1312 |

61,78±4,2512 |

||

|

IV (n=12) |

69,23±3,6612 |

63,09±3,5913 |

55,37±3,223 |

||

Примечание здесь и далее: жирный шрифт – достоверность отличия от значения нормы при p<0,05. 1 – достоверность изменений показателей по отношению к данным І группы при p<0,05. 2 – достоверность изменений показателей по отношению к данным ІІ группы при p<0,05. 3 – достоверность изменений показателей по отношению к данным ІІІ группы при p<0,05.

Нарушение гемостаза у больных острым перитонитом было в виде повышенного свертывания и снижения фибринолитической активности крови. У пациентов первой и второй групп параметр R – представляющий собой характеристику плазменной части коагуляционного каскада – снижался в первые 5 суток наблюдения на 27,7–15,2 и 36,3–24,7% (р<0,05) соответственно.

В ІІІ группе время реакции было ниже нормы на всех этапах на 53,2–44,3% (р<0,05). У пациентов, получивших квантово-метаболическую терапию, данный показатель был понижен на 1-5-е сутки наблюдения на 50,1–32,5% (р<0,05). При этом значение параметра R в исследуемой группе превышалось на 5-й и 10-й день, по сравнению с группой сравнения, на 21,2–41,7% (р<0,05).

Величина α–угол – отображающая скорость образования фибриновой сети и ее структурообразование – в первых 2 группах превышала норму в первые 5 суток на 14,3–10,3 и 19,1–11,4% (р<0,05).

У пациентов группы сравнения значение α–угол было выше нормы на протяжении всего периода наблюдения на 28,6–20,8% (р<0,05). В четвертой группе, где включена ремаксоло-лазеротерапия дополнительно к основному лечению, процесс лизиса тромбов был снижен на 1-5-е сутки на 26,2–15,0% (р<0,05). Одновременно скорость образования фибриновой сети была меньше таковой 3-й группы на 10-й день на 10,3% (р<0,05) и вплотную приближалась к норме.

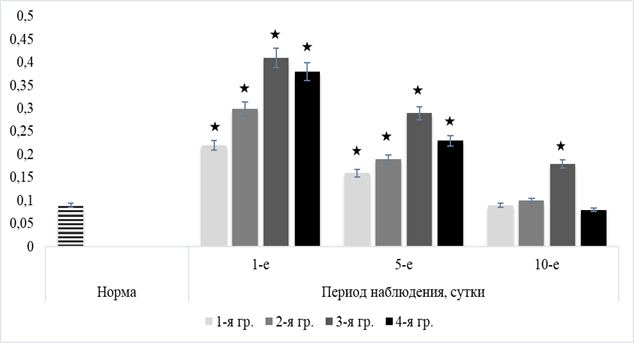

Выявлено, что активность фосфолипазы А2 в 1-й и 2-й группах превосходила норму на 112,58–26,25 и 156,27–33,91% (р<0,05) соответственно. У больных тяжелым острым перитонитом активность данного фермента возрастала на 237,52–87,92% (р<0,05). В 4-й группе фосфолипазная активность была ниже таковой 3-й группы на 13,14–26,37% (р<0,05) (рисунок 1).

Рис. 1. Активность фосфолипазы А2 у больных острым перитонитом на фоне сахарного диабета. * – достоверность отличия от значения нормы при p<0,05

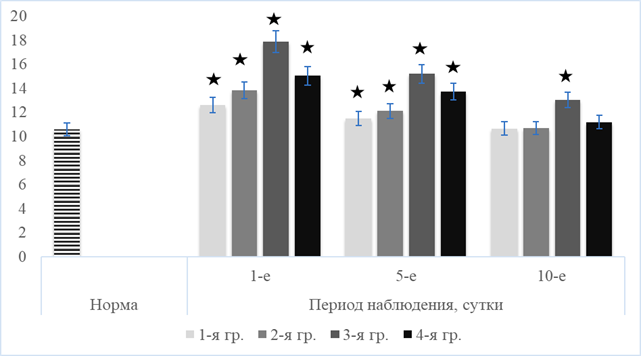

У больных легкой и средней степени тяжести коэффициент гипоксии увеличивался относительно нормы на 17,38–11,67 и 26,54–15,38% (р<0,05) соответственно. В 3-й группе данный параметр сохранился повышенным на всех этапах исследования на 39,60–24,19% (р<0,05). У больных ІV группы КГ превышал норму в первые 7 суток на 32,69–16,49% (р<0,05), а к 10-м суткам стабилизировался (рисунок 2).

Рис. 2. Уровень коэффициента гипоксии у больных острым перитонитом на фоне сахарного диабета. * – достоверность отличия от значения нормы при p<0,05

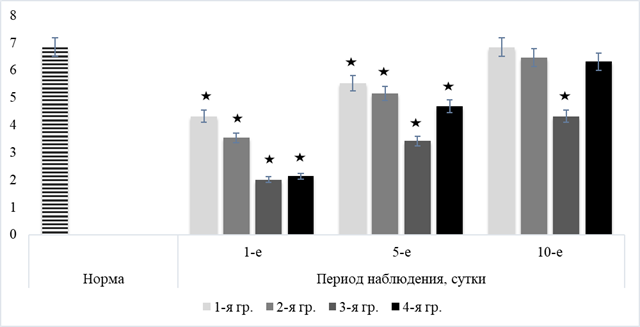

При изучении микроциркуляции в тканях по линии швов установлено, что показатель микроциркуляции в І и ІІ группах был ниже нормы на 1-е и 5-е сутки на 14,26–9,58 и 19,67–12,51% (р<0,05) соответственно. В 3-й группе уровень ПМ также был ниже нормы на всех этапах наблюдения на 38,48–25,13% (р<0,05). У больных 4-й группы данные показатели были ниже нормы в первые 5 суток на 29,11–14,23% (р<0,05), а к 10-м суткам были в ее пределах. Изменения микроциркуляции у данных пациентов были ниже группы сравнения на 12,61–26,52% (р<0,05) (рисунок 3).

Рис. 3. Уровень показателя микроциркуляции у больных острым перитонитом на фоне сахарного диабета. * – достоверность отличия от значения нормы при p<0,05

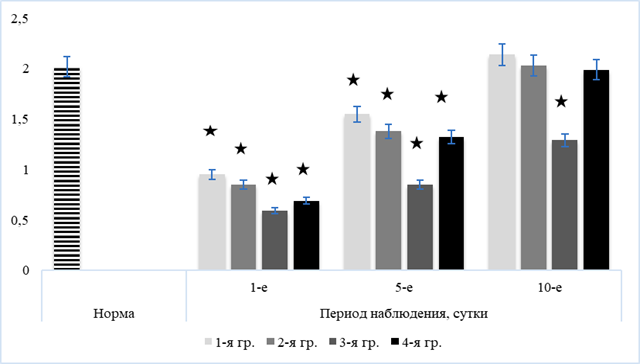

Нами установлено, что индекс эффективности микроциркуляции в как первой, так и во второй группах снижался на 1-е и 5-е сутки исследования на 12,11–8,34 и 17,29–11,44% (р<0,05) соответственно. В третьей группе уровень ИЭМ также был ниже исходного значения на 35,19–22,21% (р<0,05). У больных исследуемой группы значения данного показателя были понижены относительно нормы в первые 7 суток на 27,33–12,56% (р<0,05), а к 10-м суткам были в ее пределах. Изменения микроциркуляции у данных пациентов были ниже группы сравнения на 10,52–23,73% (р<0,05) (рисунок 4).

Рис. 4. Уровень индекса эффективности микроциркуляции у больных острым перитонитом на фоне сахарного диабета. * – достоверность отличия от значения нормы при p<0,05

Отметим, что раневые осложнения (инфильтраты, серомы, нагноения) в 4-й группе возникли у 3 (25,0%) больных, тогда как в 3-й группе – у 5 (41,7%) больных.

Выводы

Процесс заживления послеоперационных ран при сахарном диабете зависит от ряда фактов: от тяжести патологии, состояния системы гомеостаза, активности фосфолипаз, наличия гипоксических явлений, микроциркуляторных расстройств.

Поврежденная ткань в области лапаротомной раны при легкой и среднетяжелой степени острого перитонита успешно восстанавливалась при традиционной терапии (уровень МП и ИЭМ стабилизировался к 7-м суткам).

При тяжелой степени острого перитонита на фоне выраженного снижения микроциркуляции, гиперкоагуляции, гипофибринолиза, роста фосфолипазной активации и гипоксии воспалительные явления (І фаза) раневого процесса доминировали над репаративными (ІІ фаза). Однако вышеуказанные нарушения купированы введением ремаксола и использованием лазеротерапии.

Комплексная терапия сокращает фазу воспаления, восстанавливает систему свертывания крови, улучшает микроциркуляцию и энергетический обмен, ингибирует фосфолипазную активность, что способствует ускорению процессов заживления лапаротомной раны у больных сахарным диабетом.

Библиографическая ссылка

Зайцев П.П., Власов А.П., Давыдкин В.И., Рубцов О.Ю., Шейранов Н.С., Аль-Кубайси Ш.С., Аль-Совайди А.М. ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ РАН ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ // Современные проблемы науки и образования. 2019. № 3. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=28989 (дата обращения: 02.01.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.28989