Проблема лечения острого панкреатита (ОП) определяется трудностями диагностики, тяжестью течения заболевания, развитием тяжелых осложнений, высокой летальностью. В частоте острых хирургических заболеваний ОП занимает 3-е место [1–3]. Летальность при ОП с развитием панкреонекроза и инфицированием очагов деструкции остается высокой, достигая 85,0%. Одной из причин летальности является развитие панкреатогенного сепсиса [4, 5].

Диагностика септических состояний, интегральный анализ иммунной системы больного с ОП, как следствие – адекватность и своевременность проведения лечебных мероприятий, представляют большую сложность. Актуальными являются проведение комплексной диагностики инфицированного панкреонекроза, точное прогнозирование и своевременное предупреждение инфекционных осложнений. Важным моментом при выборе тактики лечения больных с ОП является определение тяжести течения заболевания, вероятности развития деструкции и инфицирования зон некроза [6–8]. Большинство септических состояний вызвано грамотрицательной микрофлорой, центральным звеном патогенеза которой является эндотоксин. Свое патологическое действие эндотоксин реализует в комплексе с липополисахаридсвязывающим белком сыворотки, взаимодействуя со специфическими рецепторами макрофагов, снижая активность РЭС [9]. Одним из продуктов иммунофизиологической деятельности РЭС является фибронектин плазмы крови, гликопротеид с молекулярной массой 450 кД. Нормальная концентрация общего фибронектина в плазме составляет 330±80 мкг/мл, нативного нерасщепленного фибронектина – 70–148 мкг/мл. Плазменный фибронектин синтезируется гепатоцитами, эндотелиальными клетками; участвует в физиологической регенерации и патологических процессах во всех органах и тканях, по которым рассредоточена система мононуклеарных фагоцитов, где происходят процессы элиминации и обезвреживания эндо- и экзогенных патологических микрочастиц, в том числе микроорганизмов [10]. В нормальной плазме две трети всего циркулирующего в кровотоке фибронектина находятся в интактной форме. У больных с эндотоксикозом или диссеминированным внутрисосудистым свертыванием эластаза лейкоцитов или плазмин действуют на интактную молекулу, в результате чего происходит снижение его уровня. Основные связывающие домены фибронектина связываются с фибрином, золотистым стафилококком, фиксируются в процессах фагоцитоза, хемотаксиса и опсонизации. Учитывая данные явления, уровень ПННФ отражает степень задействованности общего плазменного фибронектина в иммунологических реакциях, напряжение ретикулоэндотелиальной системы. Отмечено снижение уровня плазменного фибронектина у больных с хроническим активным гепатитом и циррозом печени, при улучшении функционального состояния печени происходит нормализация плазменного фибронектина [11]. Нормальная концентрация общего фибронектина в плазме – 330±80 мкг/мл, нативного нерасщепленного – 70±148 мкг/мл [12]. Работы по количественному определению фибронектина у пациентов с травматическим (ожоговым) шоком, сепсисом, различными коагулопатиями известны, но применение в практической медицине мало изучено [13].

Актуальность данной работы связана с поиском нового, надежного метода диагностики и клинического контроля острого панкреатита.

Цель исследования. Изучить содержание ПННФ у больных с острым отечным панкреатитом и в подфазах ранней фазы некротического панкреатита; оценить соответствие уровня ПННФ показателям лейкоцитарного индекса интоксикации (ЛИИ) В.К. Островского, шкале критериев первичной экспресс-оценки тяжести острого панкреатита (СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе, 2006 г.), прогностическим критериям тяжести острого панкреатита по J.H.C.Ranson (1972).

Материал и методы исследования. Проанализированы данные результатов лечения 23 пациентов, находившихся на лечении в отделении хирургии БУЗ УР ГКБ № 6 МЗ УР г. Ижевска в январе – мае 2018 г. Пациенты были разделены на 2 группы: основную и сравнения. Основную группу составили пациенты, поступившие в дежурное хирургическое отделение с острым панкреатитом, группу сравнения – без системной воспалительной реакции (полиэтиологические трофические язвы нижних конечностей). В ходе исследования сформировались 2 подгруппы. Пациенты с острым отечным панкреатитом, в том числе и с парапанкреатическим инфильтратом (12), получали комплексное консервативное лечение, 2 пациентам выполнялась диагностическая лапароскопия. Все пациенты 1-й подгруппы выписаны из хирургического стационара с улучшением на 17±7-е сутки. Пациенты 2-й подгруппы (11) были оперированы на разных сроках – от 1 до 17 суток, диапазон оперативных вмешательств – от лапароскопических санаций, дренирований брюшной полости (3) до лапаротомий, оментобурсостомий, санаций и дренирований брюшной полости (4). У четырех пациентов выполнялись санационные релапаротомии по требованию. Среди пациентов данной подгруппы 4 летальных исхода (17,4%) в сроки 3–12-е сутки. Для оценки тяжести острого панкреатита и прогноза развития заболевания использовали шкалу критериев первичной экспресс-оценки тяжести острого панкреатита (СПб НИИ им. И.И. Джанелидзе, 2006 г.), шкалу прогностических критериев тяжести острого панкреатита по J.H.C. Ranson (1972), для оценки эндотоксикоза – лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ) В.К. Островского. В исследуемой группе было 6 женщин (25%), 17 мужчин (75%). Средний возраст 43,0±12,2 года.

Группа сравнения была представлена 35 пациентами: из них с трофическими язвами нижних конечностей при хронической венозной недостаточности (ХВН) – 14 пациентов (39,9%) и синдромом диабетической стопы, преимущественно нейропатической формы, (Wagner 2-3) – 21 пациент (60,1%). Средний возраст составил 54,7±10,6 года. Гендерный состав – 22 женщины (62,8%) и 13 мужчин (37,2%).

Исследование ПННФ проведено методом твердофазного иммуноферментного анализа тестовым набором TC Fibronektin компании «БиоХимМак» на базе биохимической лаборатории БУЗ УР 1 РКБ МЗ УР г. Ижевска на автоматическом анализаторе CHORUS. Показатели оценивались дважды: первый раз на 1–2-е сутки, второй раз – на 7–9-й день госпитализации. Статистическая обработка проведена с помощью компьютерных средств (Statistica, MS Office Excel) с применением альтернативного компьютерного анализа по традиционной математической методике: вычисление средних (М) и относительных величин (р) с определением ошибки (±m). Оценка достоверности проводилась с использованием непараметрического показателя Колмогорова–Смирнова.

Результаты и их обсуждение. Полученные данные представлены в таблицах 1, 2.

Таблица 1

Динамика лабораторно-функциональных показателей в период исследования. Основная группа

|

Показатели |

Подгруппа |

Острый отечный панкреатит |

Некротический панкреатит |

|

ПННФ мкг/мл |

1-е сутки |

62,5±9,4; ρ≤0,01 |

55,3±20,8; ρ≥0,05 |

|

7–9-е сутки |

78,0±15,6; ρ≤0,05 |

40,1±13,8; ρ≤0,05 |

|

|

Лейкоцитоз 109 г/л |

1-е сутки |

18,0±4,2; ρ≤0,05 |

20,2±5,8; ρ≤0,05 |

|

7–9-е сутки |

16,5±4,6; ρ≥0,05 |

22,2±6,0; ρ≤0,05 |

|

|

ЛИИ по В.К. Островскому |

1-е сутки |

3,9±1,7; ρ≥0,05 |

7,2±3,1; ρ≥0,05 |

|

7–9-е сутки |

3,0± 0,9; ρ≤0,05 |

8,5±4,8; ρ≥0,05 |

|

|

СРБ мм/л |

1-е сутки |

8,3±5,4; ρ≥0,05 |

7,8±2,0; ρ≤0,05 |

|

7–9-е сутки |

6,8±2,1; ρ≤0,05 |

7,2±3,2; ρ≥0,05 |

|

|

Глюкоза плазмы ммоль/л |

1-е сутки |

10,2±2,1; ρ≤0,05 |

11,0±3,4; ρ≤0,05 |

|

7–9-е сутки |

7,0±1,0; ρ≤0,01 |

11,8±4,0; ρ≤0,05 |

|

|

Кальций сыворотки, ммоль/л |

1-е сутки |

1,9±0,3; ρ≤0,01 |

1,8±0,5; ρ≤0,05 |

|

7–9-е сутки |

2,1±0,3; ρ≤0,01 |

1,5±0,5; ρ≤0,05 |

|

|

Индекс J.Ranson |

1-е сутки |

2 |

5 |

|

7–9-е сутки |

1 |

7 |

|

|

Критерии ОП (СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе) |

1-е сутки |

2 |

4 |

|

7–9-е сутки |

2 |

5 |

Лейкоцитоз как фактор неспецифической воспалительной реакции организма у пациентов с острым отечным панкреатитом уменьшается на 7–9-е сутки с 18,0±4,2×109 до 16,5±4,6×109 (снижение на 9,4%). У пациентов с некротическим панкреатитом лейкоцитоз возрастает с 20,0±5,8×109до 22,2±6,0×109 (повышение на 11,0%). Показатели лейкоцитоза отличаются большим разнообразием в ходе проводимого лечения, зависят от возраста пациентов, коморбидной составляющей, объема инфузионно-детоксикационного компонента, адекватности комплекса антимикробного лечения при консервативной терапии, результатов, сроков и объема проводимого оперативного лечения. Показатели СРБ как белка острой фазы воспалительного процесса при остром отечном панкреатите снижаются в динамике с 8,3±5,4 мм/л до 6,8±2,1 мм/л (на 18,1%), значимого снижения СРБ в случае развития некротического панкреатита не отмечено. В группе пациентов с некротическим панкреатитом зафиксировано снижение СРБ к 7–9-му дню с 7,8±2,0 мм/л до 7,2±3,2 мм/л (7,7%). Показатели СРБ вариабельны, зависят от возраста пациентов, наличия сопутствующей патологии, отличаются малой степенью достоверности – ρ≥0,05. ЛИИ по В.К. Островскому как показатель эндогенной интоксикации при остром отечном панкреатите снижается в ходе успешного консервативного лечения к 7–9-м суткам с 3,9 ± 1,7 до 3,0 ± 0,9 (на 23,1%), однако не достигает границ нормы 1,6±0,5. В случае прогрессирования процесса до стадии некротического панкреатита отмечен высокий ЛИИ – 7,2±3,1, который увеличивается на 7–9-е сутки до 8,5 (прирост на 8,2%). ЛИИ по В.К. Островскому соответствует степени тяжести ОП, отражает развитие полиорганной недостаточности. Гипергликемия у пациентов с острым отечным панкреатитом в ходе лечения достигает субнормальных показателей, уменьшается с 10,2±2,1 мм/л до 7,0±1,0 мм/л (снижение на 31,8%). Гликемия при некротическом панкреатите имеет тенденцию к незначительному повышению с 11,0±3,4 мм/л до 11,8±4,0 мм/л (повышение на 7,2%). Изначально высокая гипергликемия, свыше 11,5 мм/л, является неблагоприятным прогностическим признаком развития острого некротического панкреатита. Индекс J.Ranson, являющийся критерием прогноза тяжести ОП, у пациентов с острым отечным панкреатитом снижается с 1 до 2 баллов, оставаясь в прогностической группе с вероятностью летального исхода менее 5,0%. В случае развития некротического панкреатита индекс J.Ranson возрастает с 5 до 7 баллов, переходя в прогностическую группу развития заболевания с вероятной летальностью до 100,0%. Анализ критериев ОП (СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе), которые суммируют лабораторные клинические и инструментальные признаки, динамику базисной терапии, показал, что у пациентов с острым отечным панкреатитом критерии ОП остаются неизменными и составляют 2 балла, что соответствует ОП средней степени тяжести. Данное наблюдение, возможно, связано с недостаточным сроком наблюдения за пациентами в течение 7–9 дней. За такой малый период времени сохраняется неполная компенсация органных нарушений, не происходит полной нормализации лабораторных показателей. Отмечено возрастание критериев ОП у пациентов с некротическим панкреатитом с 4 до 5. При усилении симптомов эндогенной интоксикации, полиорганной недостаточности пациенты на 7–9-й день лечения переходят из прогностической группы с ОП средней степени тяжести в группу с ОП тяжелой формы. При изучении динамики ПННФ в изучаемых группах отмечено следующее. У пациентов с острым отечным панкреатитом в динамике проводимого лечения на 7–9-е сутки выявлено снижение показателей эндогенной дисфункции, отражающих степень тяжести ОП, и отмечен прирост ПННФ к исходному на 19,9%. У пациентов в ранней фазе некротического панкреатита отмечено усиление явлений эндотоксикоза, и к завершению срока наблюдения, на 7–9-е сутки, ПННФ снижается на 27,7%. Таким образом, одним из лабораторных показателей системной воспалительной реакции у пациентов с ОП, как с отечной формой, так и с дальнейшей трансформацией заболевания в некротический панкреатит, является уровень ПННФ, который соответствует критериям, отражающим динамику эндотоксикоза, тяжесть полиорганной недостаточности. К таким показателям относятся критерии ОП (СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе) и индекс J.Ranson, которые наиболее объективно отражают динамику тяжести состояния пациентов с ОП. Фазность течения деструктивного процесса при ОП. ПННФ может являться убедительным аргументом в выборе способа лечения ОП, показаний к оперативному пособию, оптимизации сроков его выполнения.

Таблица 2

Динамика уровня ПННФ в основной группе и группе сравнения

|

Группа |

Уровень ПННФ (мкг/мл) Начало исследования |

Отношение к нижней границе физиологической нормы (%). Начало исследования |

Уровень ПННФ (мкг/мл), |

Отношение к нижней границе физиологической нормы (%) |

Уровень прироста ПННФ |

|

|

Основная |

1 |

62,5±9,4 ρ≤0,01 |

89,3±11,4 ρ≤0,01 |

78,0±15,6 ρ≤0,01 |

111,4±24,6 ρ≥0,01 |

1,3 |

|

2 |

55,3±20,8 ρ≥0,01 |

79,0±35,2 ρ≥0,01 |

40,1±13,8 ρ≤0,01 |

57,3±18,9 ρ≤0,01 |

0,7 |

|

|

Сравнения |

81,1±10,2 ρ≤0,01 |

115,9 ± 14,5 ρ≤0,01 |

82,6±9,5 ρ≤0,01 |

118,2±13 ρ≤0,01 |

1,01 |

|

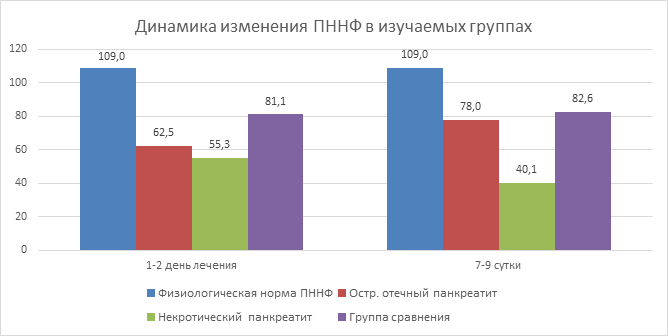

Динамика изменения ПННФ в изучаемых группах и отношение полученных результатов к физиологической норме представлены на графике.

Динамики изменения ПННФ в изучаемых группах

По данным таблицы 2 и графика отмечено, что у пациентов с острым отечным панкреатитом показатели ПННФ в ходе консервативного лечения повышаются с 62,5±9,4 мкг/мл до 78,0±15,6 мкг/мл, или в 1,3 раза. У пациентов же с ранней стадией некротического панкреатита изначально низкие цифры ПННФ 55,3±20,8 мкг/мл снижались до 40,1±17,9 мкг/мл. Данный феномен свидетельствует об угнетении иммунокомпетентной функции РЭС у пациентов с острым панкреатитом, значимым количеством эндотоксина, блокирующим плазменный фибронектин. В случае благоприятных исходов основной группы повышение ПННФ отражает эффективность лечения, компенсацию функции РЭС. Динамики уровня ПННФ у пациентов с хроническими ранами не отмечено, прирост в 1,01 раза.

Выводы

1. Уровень снижения ПННФ соответствует прогностическим критериям тяжести ОП по J.H.C. Ranson и шкалы критериев первичной экспресс-оценки тяжести ОП (СПб НИИ им. И.И. Джанелидзе), динамике тяжести эндотоксикоза по ЛИИ В.К. Островского и является одним из признаков инфицированности панкреонекроза.

2. В динамике развития ОП с развитием благоприятного отечного варианта отмечено повышение ПННФ в ходе лечения в 1,3 раза до 78,0±15,6 мкг/мл. При формировании некротического панкреатита в раннюю фазу, при переходе от 1А фазы во 2В фазу отмечено дальнейшее снижение уровня ПННФ до 0,7 от исходного до 40,1±13,8 мкг/мл. Хронический раневой процесс значимого изменения ПННФ в динамике лечения не имеет.

3. Метод определения ПННФ может быть рекомендован для оценки степени тяжести ОП, перехода его во 2В фазу, что облегчит верификацию показаний к оперативному лечению в практической хирургии.

Библиографическая ссылка

Халимов Э.В., Михайлов А.Ю., Тихомирова Г.И., Майбуров В.В. ПЛАЗМЕННЫЙ НЕРАСЩЕПЛЕННЫЙ НАТИВНЫЙ ФИБРОНЕКТИН В ОЦЕНКЕ ТЯЖЕСТИ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА // Современные проблемы науки и образования. 2019. № 3. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=28892 (дата обращения: 04.02.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.28892