Бадминтон относится к наиболее напряженным, динамичным и сложнокоординационным видам спорта, выдвигающим высокие требования к физической подготовленности спортсменов. Так, например, суммарное расстояние всех прыжков и перемещений бадминтониста во время матча может достигать шести километров в горизонтальной плоскости и одного километра в вертикальной; за один матч спортсмен теряет 1-2 килограмма веса (при этом останавливать матч, чтобы дать игрокам возможность восстановить силы или дыхание, не разрешено правилами); стартовая скорость волана у профессиональных спортсменов превышает 250 км/ч, а максимальная скорость на данный момент составляет 493 км/ч [1].

В связи с такими скоростями к реакции бадминтониста предъявляются максимально высокие требования.

На данный момент в научно-методической литературе отсутствуют методики развития сенсомоторной реакции (СР) у бадминтонистов, несмотря на то что этот аспект в бадминтоне очень важен.

Цель настоящего исследования - разработать оригинальную методику развития сенсомоторной реакции юных бадминтонистов на этапе начальной подготовки и выявить ее эффективность.

Материалы и методы исследования. Для достижения цели и решения поставленных задач были использованы следующие методы исследования:

1. Анализ научно-методической литературы.

2. Педагогические наблюдения.

3. Педагогическое тестирование.

4. Педагогический эксперимент.

5. Методы математической статистики.

Научная новизна исследования: разработана оригинальная специфическая методика развития сенсомоторной реакции у бадминтонистов 8-9 лет с учетом возраста, физиологических особенностей развития координационных способностей у детей и экспериментально обосновано ее позитивное воздействие на их физическое развитие.

Младший и средний школьный возраст являются наиболее сенситивными (чувствительными) к развитию физических качеств и различных видов координационных способностей. В данном возрасте по причине хорошей пластичности центральной нервной системы, интенсивного развития способности к пространственной ориентировке и кинестетической чувствительности ребенок способен овладеть практически всеми движениями, требующими высокой координации и точности. Наивысшая точка их развития достигается в 11-12 лет [2; 3].

Результаты исследования и их обсуждение. При разработке методики развития сенсомоторной реакции и подборе развивающих упражнений мы учитывали дидактические принципы: наглядности, доступности, активности, сознательности и постепенности.

В педагогическом эксперименте приняли участие 28 детей в возрасте 8-9 лет, занимающихся в группах начальной подготовки 1-го года обучения. По спонтанному принципу они были распределены на две группы: экспериментальную и контрольную, состоявшие из равного количества учащихся без половых отличий: 7 мальчиков и 7 девочек.

Экспериментальная группа занималась по нашей методике (таблица 1) два раза в неделю; контрольная группа, в свою очередь, занималась по стандартной программе.

Для определения у детей исходного уровня развития сенсомоторной реакции проводилось первичное педагогическое тестирование. СР оценивалась при помощи следующих контрольных испытаний:

1. Для определения времени простой сенсомоторной реакции на звуковой и световой сигнал применялась компьютерная программа «Reaction time test». Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ № 2017618795 [4].

2. Тест «Ловля линейки». Данный тест предложил в своей методике С.А. Думанин [5]. При помощи теста определялось время реакции хватания вертикально падающего предмета.

Принципиальных отличий по исходному уровню развития сенсомоторной реакции у детей в экспериментальной и контрольной группах выявлено не было.

Методика развития сенсомоторной реакции юных бадминтонистов была рассчитана на 4 месяца (17 учебно-тренировочных занятий). Продолжительность учебно-тренировочного занятия составляла 90 минут.

Время, отведенное на развитие сенсомоторной реакции по нашей методике, составляло 30 минут от всего занятия.

Таблица 1

Методика развития сенсомоторной реакции (спортивная тренировка)

|

Содержание раздела и упражнений спортивной тренировки (основной вариант) |

Содержание упражнения (усложненный вариант) |

Дозировка |

ОМУ |

Инвентарь |

|

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ |

||||

|

РАЗМИНКА 1 раздел - суставная гимнастика; 2 раздел – аэробная подготовка (бег по кругу - 50% от МПК); 3 раздел – специальная подготовка (на мышцы, задействованные в основной части). |

5 мин. 5 мин. 5 мин. |

Соблюдать последовательность и время проведения разделов разминки. |

||

|

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ |

||||

|

1. И.П. – стоя, ракетка в руках. Набивать волан открытой и закрытой стороной ракетки. |

А) И.П. – сидя. Б) Чередовать высоту полета волана. В) Чередовать удар перед собой / удар за спиной. |

Выполнять 3-4 мин. |

Соблюдать правильность хвата ракетки. |

Ракетка, волан. |

|

2. Работа в паре. И.П. - стоя лицом друг к другу на расстоянии 50-70 см. Один стоит на полусогнутых ногах, руки за спиной. Второй держит в руке волан, рука на уровне лица первого и без сигнала отпускает волан, задача первого – поймать волан. |

А) С двумя воланами. Б) Менять высоту при отпускании волана. В) Выполнять с теннисным мячом. |

20 повторений |

Держать руки строго за спиной. |

Волан, теннисный мяч. |

|

3. Работа в паре. И.П. - стоя друг напротив друга на расстоянии 1,5 м. Один стоит на полусогнутых ногах, руки перед собой. Второй в обеих руках держит теннисные мячи, руки в сторону и без сигнала отпускает один из двух мячей, задача первого – поймать мяч после отскока. |

Отпускать оба мяча. |

20 повторений |

Сохранять расстояние, стараться поймать мяч после первого отскока. |

Теннисный мяч. |

|

4. Работа в паре. И.П. – стоя друг напротив друга на расстоянии 50 см. Один стоит на полусогнутых ногах, руки перед собой. Второй держит в руках колоду игральных карт и без предупреждения кидает по одной карте перед первым. Задача первого - поймать карту и отпустить ее. |

Бросать каждую карту в другое направление от предыдущей. |

36 повторений |

Второй бросает карту сразу после ловли карты первым. Сохранять высокую скорость. |

Колода игральных карт. |

|

5. Работа в паре. И.П. – стоя друг напротив друга на расстоянии 1,5-2 м. У каждого в руке теннисный мяч. Оба одновременно бросают мячи друг другу. |

Уменьшить расстояние и увеличить скорость бросков. |

Выполнять 2 мин. |

Ноги полусогнуты, стараться бросать ровно партнеру. |

Теннисные мячи. |

|

6. Работа в паре. И.П. – стоя друг за другом напротив стены на расстоянии 1,5-2 м. Тот, кто стоит сзади, без предупреждения ударяет ракеткой волан в сторону стены, задача первого – поймать волан после отскока от стены. |

Выполнять с теннисным мячом. |

30 повторений |

Не направлять волан вниз стены, менять скорость. |

Воланы, ракетка, теннисные мячи. |

|

7. Работа в паре И.П. – стоя друг за другом на расстоянии 50 см. Второй без предупреждения бросает волан вперед и вверх, задача первого – поймать волан и не дать ему коснуться пола. |

У первого в руке ракетка, второй бросает перед первым волан на расстояние 50-70 см, первый отбивает волан в сторону. |

20 повторений |

Бросать на расстояние, при котором первый успевает поймать волан. |

Ракетка, воланы. |

|

8. И.П. – сидя с закрытыми глазами, руки за спиной. По сигналу преподавателя необходимо встать и добежать до отметки быстрее остальных. |

И.П. – лежа. |

10 повторений |

Не открывать глаза. |

|

|

9. Работа в паре И.П. – стоя на площадке на расстоянии 2 м от сетки. Второй кидает воланы, задача первого – отбить волан. |

Менять силу удара |

20 повторений |

Бросать воланы с высоты ниже уровня сетки, не бросать воланы слишком далеко и медленно. |

Ракетка, воланы. |

|

10. Работа в паре И.П. – стоя друг напротив друга на расстоянии 2 м. Один стоит в обруче. Второй без предупреждения бросает волан в первого, задача первого – увернуться от волана и не встать за обруч. |

А) Уменьшать расстояние. Б) Увеличивать скорость бросков. |

20 повторений |

Бросать воланы в разные части тела. |

Воланы. |

|

ОТРАБОТКА ПОДАЧИ Открытой стороной. |

10 мин. 10 мин. |

Соблюдать правильность хвата ракетки. |

Ракетка, волан. |

|

|

ОДИНОЧНАЯ ИГРА ЧЕРЕЗ СЕТКУ |

20 мин. |

Направлять волан в пустые зоны на площадке соперника. |

Ракетка, волан. |

|

|

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ |

||||

|

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 1. «Рыбак и рыбка» Выбирают водящего «рыбака», остальные игроки «рыбки». Все встают в круг, водящий встает в центр круга. У водящего в руках «удочка» – скакалка. По сигналу водящий начинает крутить по часовой стрелке скакалку по полу, игроки «рыбки» перепрыгивают «удочку», стараясь прыгнуть выше. Игрок, которого заденет скакалка, выбывает из игры. Водящий меняется, когда будет поймано 2-3 рыбки. |

3 мин. |

Скакалку высоко не поднимать. Следить, чтобы скакалка касалась пола. Темп движения скакалки средний. |

Скакалка. |

|

|

2. «Воробьи-вороны» Участники делятся на две команды. Одна команда «воробьи», другая - «вороны». Команды размещаются друг напротив друга на расстоянии 2-3 метра. По команде учителя «Воробьи!» команда воробьёв должна броситься догонять команду ворон, а по команде «Вороны!» - наоборот. Игра продолжается, пока догоняющая команда не переловит всех игроков убегающей. |

3 мин. |

Соблюдать дистанцию, не совершать преждевременный старт. |

||

|

РАСТЯЖКА МЫШЦ. ДЫХАТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ |

4 мин. |

Растягивать мышцы до первых болевых ощущений, не делать резких движений и рывков. |

||

После проведения контрольного тестирования в конце педагогического эксперимента были получены следующие результаты.

Критические значения t-критерия Стьюдента находятся на уровне 2,06 и 2,78. Значение в экспериментальной группе равно 9; 7; 2,9 – нахождение в зоне значимости, что означает достоверность результатов, а также положительную динамику после проведения исследования. В свою очередь результаты контрольной группы находятся в зоне незначимости 1; 1,9; 0,9 – что означает отсутствие достоверных различий за период эксперимента, связанное с отсутствием развития измеряемых показателей (таблица 2).

Среднее арифметическое значение времени реакции на световой сигнал в экспериментальной группе составило 0,51 с. В контрольной группе - 0,52 с. По завершении эксперимента средние показатели времени реакции на световой сигнал изменились: в экспериментальной группе на 0,41 с, а в контрольной группе показатель изменился незначительно и составил 0,51 с.

Второе контрольное упражнение определяло время реакции на звуковой сигнал. Среднее значение экспериментальной группы до эксперимента - 0,53 с, после эксперимента составило 0,45 с. Результат контрольной группы был незначительно лучше до эксперимента и составлял 0,52 с, после эксперимента остался таким же (0,52 с).

При прохождении теста «Ловля линейки» разницы в средних показателях экспериментальной и контрольной групп практически не было. Экспериментальная группа – 19,1 см, контрольная группа – 19,7 см. Повторное прохождение теста через 4 месяца показало изменение средних показателей. У экспериментальной группы он улучшился и стал 15,9 см. Результат контрольной группы ухудшился и стал 20,6 см.

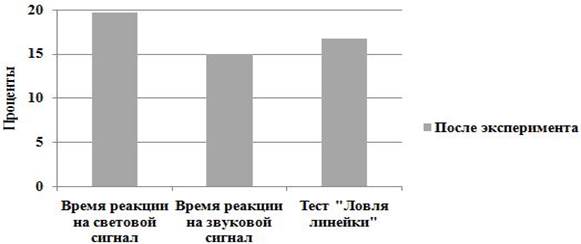

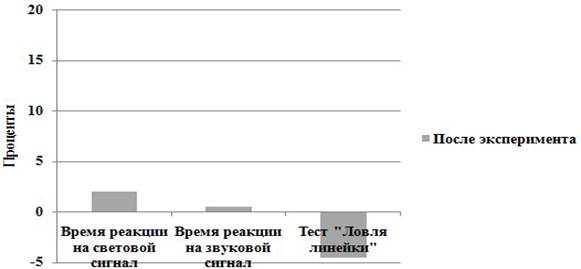

Наибольшее изменение в результатах было показано в выполнении упражнения на определение времени реакции на световой сигнал. Средний показатель у экспериментальной группы улучшился на 19,7%, у контрольной группы улучшения составили всего 2%. Время реакции на звуковой сигнал у экспериментальной группы улучшилось на 15%, результат контрольной группы остался на доэкспериментальном уровне. Выполнение теста «Ловля линейки» у экспериментальной группы улучшилось на 16,7%, у контрольной группы ухудшилось на 4,5% (рис. 1, 2).

Рис. 1. Прирост показателей прохождения контрольных упражнений экспериментальной группы (в %)

Рис. 2. Прирост показателей прохождения контрольных упражнений контрольной группы (в %)

Суммарный прирост показателей сенсомоторной реакции у экспериментальной группы составил 17,1%. В то же время прироста результатов контрольной группы выявлено не было.

Таблица 2

Результаты групп до и после эксперимента

|

Название контрольного теста |

Группа |

Средний результат до эксперимента |

Средний результат после эксперимента |

Статистическая погрешность (по t-критерию Стьюдента) |

|

Время реакции на световой сигнал |

Экспериментальная |

0,51 |

0,41 |

p≤ 0,01 |

|

Контрольная |

0,52 |

0,51 |

p≤ 0,005 |

|

|

Время реакции на звуковой сигнал |

Экспериментальная |

0,53 |

0,45 |

p≤ 0,01 |

|

Контрольная |

0,52 |

0,52 |

p≤ 0,005 |

|

|

Ловля линейки |

Экспериментальная |

19,1 |

15,9 |

p≤ 0,01 |

|

Контрольная |

19,7 |

20,6 |

p≤ 0,005 |

Заключение

Прирост результатов у экспериментальной группы и неизменность результатов у контрольной группы говорит нам о том, что предложенная нами методика эффективна для данного контингента и может применяться на практике в спортивных секциях по бадминтону.

Библиографическая ссылка

Галышева С.М., Клементьев А.И. МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ СЕНСОМОТОРНОЙ РЕАКЦИИ У БАДМИНТОНИСТОВ 8-9 ЛЕТ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ // Современные проблемы науки и образования. 2019. № 2. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=28631 (дата обращения: 13.12.2025).