В современных условиях одним из факторов конкурентоспособности государства является качество инженерных кадров [1]. Исследовательская направленность инженерной деятельности обуславливается особенностями развития производства и общества. В стране протекают процессы перетрансформации индустриального общества в постиндустриальное, изменяются ценностные и функциональные ориентации труда; активно развивается интеграция производства и науки, обуславливающая интеллектуализацию производства; расширяются информатизационные процессы [2]. Это определяет требования, предъявляемые к выпускникам технических вузов, которые должны быть способны к профессиональной и личностной самореализации.

Цель исследования. Изучение возможностей использования практико-модульного обучения в процессе подготовки в техническом вузе с целью формирования исследовательских компетенций студентов. При этом исследовательская подготовка рассматривается как один из основополагающих факторов при построении новой дидактики технического вуза.

Материал и методы исследования. Нами использованы следующие взаимодополняющие методы: теоретические – изучение, анализ, систематизация научных исследований по изучаемому вопросу; моделирование учебного процесса технического вуза; обобщение результатов исследования; эмпирические – педагогическое проектирование, изучение деятельности студентов, анализ нормативных документов; тестирование, наблюдение; экспериментальные методы – педагогический эксперимент.

Результаты исследования и их обсуждение. Изменение модели учебного процесса в техническом вузе предусматривает внедрение практико-модульного обучения на основе реализации сформированной ресурсной модели с предприятиями-партнерами (базовыми предприятиями), предполагающей внедрение в учебный процесс практико-ориентированных методик, системы проектов и заданий, выполняемых в процессе аудиторной и внеаудиторной деятельности, разработку и внедрение специальных средств и форм деятельности студентов.

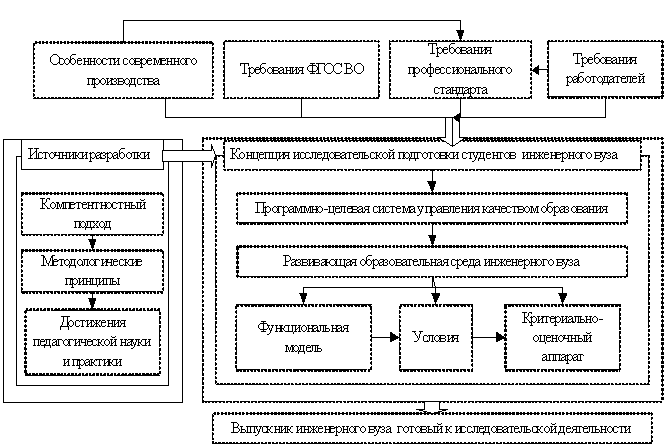

Программно-целевая система, взятая за основу в процессе управления качеством образования в техническом вузе [3], позволила ориентировать образовательный процесс на целенаправленное формирование исследовательской компетенции студентов, организовать развивающую образовательную среду в техническом вузе; разработать функциональную модель исследовательской подготовки; сформировать кадровое, информационное, материально-техническое, методическое обеспечение.

На рисунке 1 приведена схема структуры исследовательской подготовки студентов технических вузов. Следует указать, что она является инвариантной и будет эффективной при применении в различных вузах.

Рис. 1. Исследовательская подготовка студентов [4]

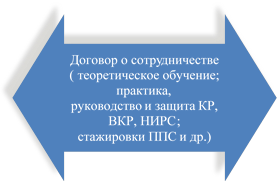

Нами реализуется ресурсная модель взаимодействия с предприятиями города, что позволяет создать надежную систему сетевой формы реализации основных профессиональных образовательных программ вуза (ОПОП) (рис. 2).

Рис. 2. Ресурсная модель сетевой формы реализации ОПОП

Заключенные договоры о комплексном сотрудничестве с базовыми предприятиями предусматривают: привлечение представителей предприятий к процессу реализации ОПОП в процессе теоретического обучения и в период практик; проведение целевого набора, подготовки и целенаправленного распределения выпускников в подразделения базовых предприятий, при этом проводится систематический мониторинг успешности деятельности выпускников, их востребованности; стажировки представителей профессорско-преподавательского состава в организационных структурах предприятий с целью изучения новейших разработок, технологий, оборудования, применяемых в отрасли.

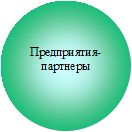

Формированию исследовательских компетенций способствовало внедрение в учебный процесс функциональной модели, которая рассматривалась нами как основа инновационной дидактики технического вуза (рис. 3).

Рис. 3. Функциональная модель исследовательской подготовки студентов технического вуза (ИД-исследовательская деятельность) [4]

В процессе внедрения функциональной модели в учебный процесс технического вуза мы ориентировались на гармонизацию интересов всех субъектов, создавая атмосферу продуктивной деятельности, формируя мотивации студентов к исследованию. Содержание образования потребовало структурирования, при этом реализованы интегративные процессы в виде применения интегрированных курсов, расширения межпредметных связей, создания операциональных комплексов за счет интеграции частных умений и знаний [5]. В учебном процессе применялись разработанные спецкурсы («Основы исследовательской деятельности инженера», «Профессиональное самоопределение») и спецпрактикумы («Эвристические методы исследования», «Культура исследования», «Способы решения нестандартных исследовательских задач инженера», «Методы математической статистики в инженерном исследовании», «Творчество в профессии инженера»), направленные на формирование исследовательских компетенций студентов.

Практико-модульный подход позволил часть практических и лабораторных работ организовать как выездные, они проводились на производственных базах предприятий-партеров, внедрялись виртуальные работы, презентации, экскурсии при непосредственном использовании информационных технологий, сетевых образовательных ресурсов, не исключалось интерактивное общение преподавателей, студентов. Студенты, начиная с первого курса, активно вовлекались в процесс выполнения исследовательских заданий, проектов. На кафедрах сформированы инициативные группы согласно направлениям исследований, проводимых преподавателями [6].

Анализ образовательных, профессиональных стандартов, требований работодателей позволил нам разработать и успешно применять комплекс исследовательских инженерных задач, при этом определена совокупность необходимых исследовательских умений и основные методы исследования, которыми должен овладеть выпускник технического вуза.

Особое внимание уделено развитию рефлексии студентов в процессе исследовательской деятельности, они активно вовлекались в процесс самонаблюдения, самопознания, при этом у студентов развивались способности к самоконтролю, самоанализу и оценке собственных действий [7].

Нами использована совокупность внешней и внутренней мотивация, доказано, что необходимо формировать переход внешней мотивации во внутреннюю при обучении в техническом вузе. В процессе обучения в вузе осмыслению опыта исследовательской деятельности уделялось особое внимание (проведение групповых обсуждений после практики, встреч с представителями предприятий-партнеров, ролевых и деловых игр, выполненных заданий (проектов) с акцентированием социального и личностного смысла, целей и результатов деятельности).

Создание развивающей образовательный среды, переход на программно-целевой подход в управления качеством образования, реализация ресурсной модели взаимодействия с базовыми предприятиями позволили внедрить практико–модульный подход в образовательный процесс технического вуза. Теоретическое обучение проводится на базе университета, часть лабораторных и практических занятий – на базе предприятий-партнеров. Построение учебного процесса ориентировано на выделение основных содержательных блоков. Изучение материала дисциплин отдельного модуля способствует формированию теоретических обобщений, общих принципов построения понятий, выводов, формированию интегрированных знаний, подкрепленных сформированными умениями и навыками. Представители предприятий участвуют в разработке и корректировке ОПОП, рабочих программ практик, дисциплин модулей, комплектов оценочных средств, системы заданий, в защите исследовательских работ, отчетов по различным видам практик, курсовых работ (проектов), в работе государственных экзаменационных комиссий. Данный подход обеспечивает выполнение требований образовательных и профессиональных стандартов, работодателей, что способствует повышению конкурентоспособности выпускников и сокращению периода адаптации при трудоустройстве на предприятия-партнеры.

Проведение занятий на производственных базах предприятий-партнеров в рамках реализации практико-модульного обучения, выполнение лабораторных и практических заданий дает возможность студентам наблюдать реальные производственные и технологические процессы, в реальных условиях исследовать их, находить оптимальные решения поставленных проблем, при этом формируются исследовательские умения студентов.

Процесс формирования исследовательских компетенций неразрывно связан с выполнением исследовательских заданий. Процесс исследовательской подготовки предусматривает выполнение самостоятельной работы, что способствует усвоению содержания исследовательской деятельности и опыта ее проведения, саморазвитию, самореализации, самоорганизации студентов. Нами разработана и использована система заданий, которая размещена в электронной системе поддержки учебного процесса Educon. Задания варьируются по уровню сложности, что обеспечивает индивидуальный подход к студенту. Задания предусмотрены как для аудиторной (лабораторные и практические работы), так и для внеаудиторной работы (выездные работы, разработка проектов и т.д.).

В учебном процессе мы целенаправленно обучали студентов способам выполнения исследовательских заданий, тематика которых была связана с запросами предприятий-партнеров и направлениями исследовательской работы, проводимой на кафедрах вуза. Процесс формирования способов выполнения исследовательских заданий проходил поэтапно: информационно-рецептивные методы используются на первоначальных этапах, далее неоднократное применение методов в сходной ситуации позволяет студентам усваивать способы деятельности, способствуя формированию совершенных умений и навыков, после чего формируется опыт творческой деятельности.

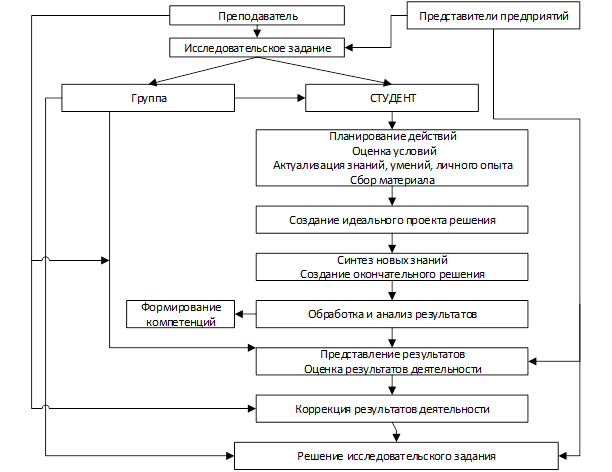

Студенты ориентировались на выполнение комплексных сквозных исследовательских заданий (проектов). Использованы проекты различных уровней: от базового (начального), ориентированного на освоение базовых знаний, формирование комплекса компетенций, до проектов повышенного уровня (научно-исследовательская работа, курсовые работы (проекты), выпускная квалификационная работа). Результаты работы по проектам представляются на заседаниях инициативных групп, на международных и региональных конференциях, в процессе работы круглых столов с приглашением представителей предприятий–партнеров. Дидактике выполнения исследовательских заданий было уделено особое внимание. Основные этапы деятельности студентов представлены на рисунке 4.

Рис. 4. Этапы деятельности студентов в процессе выполнения исследовательского задания

Все виды практики, предусмотренные учебным планом, проводились на площадках базовых предприятий, что обеспечивало адаптацию студентов к реальным условиям производства, давало возможность проводить исследовательскую работу, ориентированную на решение проблем конкретного предприятия.

Заключение. Практико-модульное обучение способствует реализации требований образовательных, профессиональных стандартов, способствует привлечению представителей предприятий-партнеров к реализации основных образовательных программ, при этом взаимодействии учитываются требования работодателей к уровню подготовки выпускников технических вузов. Эффективность внедрения функциональной модели в образовательный процесс технических вузов подтверждена в ходе экспериментальной работы, достоверность результатов подтверждена при помощи методов математической статистики. Нами зафиксировано, что выпускники ориентированы на решение исследовательских производственных задач, мотивированы к исследованию, универсально контактируют с окружающим миром посредством комплекса сформированных функциональных навыков исследования, способны к принятию нестандартных решений, что способствует повышению качества технического образования, формированию компетенций согласно ФГОС ВО.

Библиографическая ссылка

Горшкова О.О. ВОЗМОЖНОСТИ ПРАКТИКО-МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ // Современные проблемы науки и образования. 2019. № 1. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=28495 (дата обращения: 13.01.2026).