Фетоплацентарная недостаточность (ФПН) – это одна из наиболее распространенных патологий, с которой в последнее время сталкиваются акушеры-гинекологи [1; 2]. ФПН приводит к развитию внутриутробной гипоксии и, как следствие, к задержке роста и развития плода, к травмам в ходе родовой деятельности.

Фетоплацентарная недостаточность является причиной повышения смертности в перинатальном периоде. 20% случаев смертности в перинатальном периоде обусловлены патологией плаценты. ФПН приводит к увеличению количества случаев соматической и инфекционной патологии в неонатальном периоде, вызывает нарушения в физическом и умственном развитии ребенка.

Патогенез ФПН достаточно сложный и мало изученный процесс. Факторами, влияющими на развитие этой патологии, являются нарушения строения, расположения и прикрепления плаценты. Часто встречающимися клиническими признаками ФПН являются внутриутробная гипоксия плода (ВГП) и гипотрофия плода. ВГП отрицательно влияет на течение неонатального периода и на развитие ребенка. Гипоксия является причиной снижения адаптации организма, задержки роста и развития, нарушения в функционировании центральной нервной системы [1-3].

Известно, что среди различных биохимических процессов, которые активируются при любой патологии, в том числе и при фетоплацентарной недостаточности, важное место занимают процессы свободнорадикального окисления. Действию свободных радикалов, в первую очередь, подвергаются кратные связи в молекулах липидов биологических мембран. Наряду с активацией перекисного окисления липидов (ПОЛ) имеет место истощение приспособительных механизмов, что сопровождается уменьшением активности антиоксидантной системы [4; 5]. Вероятно, продукты ПОЛ оказывают влияние на структуру мембраны и состояние мембраносвязанных белков.

Известно, что ангиотензинпревращающий фермент представлен и в растворимой форме, и связан с мембраной [6; 7]. Возможно, продукты ПОЛ могут оказывать влияние на активность данного фермента в сыворотке крови новорожденных.

Поэтому представляет интерес изучение влияния продуктов ПОЛ и компонентов антиоксидантной защиты на активность ангиотензинпревращающего фермента в сыворотке крови новорожденных детей с диагнозом хроническая внутриутробная гипоксия плода (ХВГП).

Материал и методы исследования

Содержание гидроперекисей липидов, активность каталазы и церулоплазмина, активность АПФ определяли в сыворотке крови детей в неонатальном периоде.

Было исследовано 70 образцов биологического материала. Кровь забирали из вены пуповины у новорожденных детей. Сыворотку крови отделяли методом центрифугирования при скорости 4000 оборотов в минуту. Исследуемые образцы были разделены на контрольную и опытную группы. Контрольную группу составили образцы сыворотки крови, полученные от детей, рожденных женщинами с физиологическим течением беременности и родов (n=32), опытную группу – образцы сыворотки крови детей с диагнозом ХВГП (n=38).

Активность АПФ определяли по образованию гли-арг из кбз-гли-гли-арг при рН 7,6. В качестве ингибитора использовали каптоприл. Количество гли-арг определяли с помощью нингидринового метода. Расчет активности АПФ проводили по разности оптической плотности между образцами, содержащими и не содержащими ингибитор. Активность фермента выражали в нмоль гли-арг, который образовался за 1 мин инкубации в пересчете на 1 мг белка. Количество белка определяли методом Лоури.

Содержание гидроперекисей определения после осаждения белков раствором ТХУ. Измерение оптической плотности проводили в течение 10 минут после развития малиновой окраски при λ=480 нм.

Активность каталазы определяли титриметрическим методом с использованием раствора KMnO4.

Активность церулоплазмина определяли с помощью модифицированного метода Ревина. Для инактивации активности церулоплазмина использовали раствор NaF. Пробы колориметрировали на КФК-2 при длине волны 530 нм. Активность церулоплазмина рассчитывали путем умножения величины оптической плотности на коэффициент 875.

Статистическую обработку данных проводили с помощью t-критерия Стьюдента. Для выявления корреляционных взаимосвязей использовали программу «Статистика» (версия 6.0).

Результаты исследования и их обсуждение

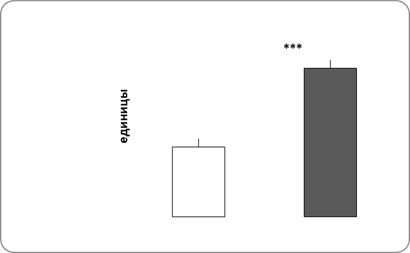

Экспериментальные данные показали, что количество гидроперекисей липидов у новорожденных детей с ХВГП достоверно выше, чем у здоровых детей. При сравнении экспериментальных данных опытной группы с контрольной можно отметить, что количество гидроперекисей липидов в экспериментальной группе в 2,14 раза выше по сравнению с контролем (рис. 1).

Рис. 1. Влияние ХВГП на количество гидроперекисей липидов в сыворотке крови

(единицы; *** - p<0,001 относительно контроля)

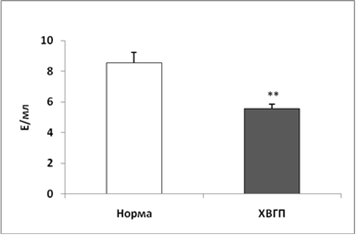

По результатам исследования в сыворотке крови детей с диагнозом хроническая внутриутробная гипоксия плода активность каталазы была снижена в 1,54 по сравнению с сывороткой крови в норме (рис. 2).

Рис. 2. Влияние ХВГП на активность каталазы в сыворотке крови

(Е/мл; ** - p<0,01 относительно контроля)

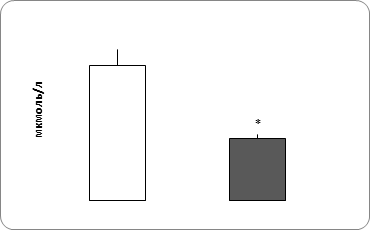

Согласно полученным данным при ХВГП было выявлено достоверное снижение активности церулоплазмина в 1,92 раза по сравнению с нормой (рис. 3).

Рис. 3. Влияние ХВГП на активность церулоплазмина в сыворотке крови

(мкмоль/л; * - p<0,05 относительно контроля)

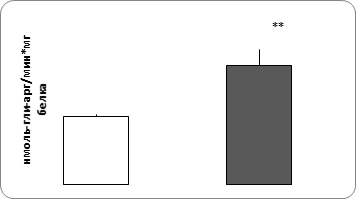

Результаты исследования показали повышение активности АПФ при ХВГП в 2,4 раза по отношению к норме (рис. 4).

Рис. 4. Влияние ХВГП на активность ангиотензинпревращающего фермента в сыворотке крови (нмоль продукта, образовавшегося за 1 мин инкубации на 1 мг белка;

** - p<0,01 относительно контроля)

Хроническая гипоксия у плода развивается при дефиците кислорода в течение продолжительного периода времени и связана в основном с нарушенным кровоснабжением. Причиной гипоксии может также быть и анемия беременных.

В регуляции гемодинамики важная роль принадлежит таким вазоактивным пептидам, как ангиотензин II и брадикинин. Количество этих пептидов определяется активностью ферментов пептид-гидролаз. Так, АПФ катализирует реакцию синтеза ангиотензина II и реакцию распада брадикинина. Таким образом, от активности этого фермента и зависит скорость кровотока. Согласно данным, полученным в ходе исследования, было отмечено, что активность АПФ в сыворотке крови детей экспериментальной группы превышала активность изучаемого фермента у практически здоровых детей в 2,4 раза. Кислородная недостаточность плода приводит к усилению сосудистого тонуса, нарушению гемодинамики и, как следствие, к повышению активности ренин-ангиотензиновой системы (РАС). Повышенная секреция ренина инициирует образование ангиотензина I. Повышение количества ангиотензина I приводит к усилению активности АПФ и, как следствие, к увеличению содержания ангиотензина II. Ангиотензин II способствует спазму сосудов и тем самым усиливает патологический процесс. Таким образом, АПФ, вероятно, участвует в патогенезе ХВГП.

Любые нарушения в функционировании органов и систем сопровождаются активацией свободнорадикальных процессов, угнетением антиоксидантной системы и, как следствие, накоплением продуктов свободнорадикального окисления липидов [4-6].

В сыворотке крови новорожденных детей опытной группы было отмечено достоверное увеличение уровня гидроперекисей липидов в 2,14 раза. Продукты ПОЛ приводят к дезорганизации структурно-функциональных взаимодействий компонентов клеточных мембран. АПФ может находиться в клетке в растворимой и в мембраносвязанной формах, являясь интегральным белком. Возможно, изменения в строении плазмолеммы приводят к повышению активности фермента.

Согласно экспериментальным данным при изучаемой патологии у новорожденных детей в сыворотке крови обнаружено снижение активности компонентов антиоксидантной системы - каталазы и церулоплазмина - по отношению к норме в 1,54 и 1,92 раза соответственно.

Между пониженным количеством церулоплазмина и высоким содержанием гидроперекисей липидов выявлена отрицательная корреляционная взаимосвязь (КК= - 0,79*). Возможно, это свидетельствует о том, что при патологическом течении беременности имеет место угнетение активности компонентов, участвующих в нейтрализации свободных радикалов, и накопление продуктов перекисного окисления липидов.

Снижение активности антиоксидантной системы оказывает влияние на активность АПФ, так как показана отрицательная корреляционная взаимосвязь (КК= - 0,62**) между АПФ и активностью каталазы.

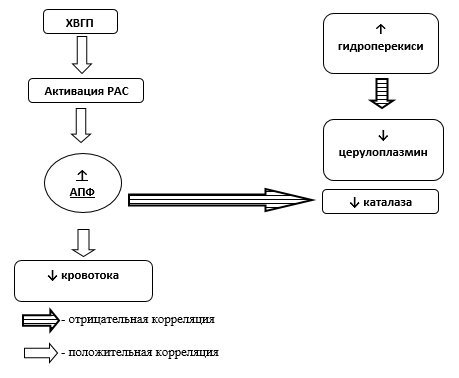

Учитывая полученные в ходе исследования экспериментальные данные и литературные сведения, можно рассмотреть следующий механизм регуляции кровотока при ХВГП с участием ангиотензинпревращающего фермента (рис. 5).

Рис. 5. Схема участия ангиотензинпревращающего фермента в регуляции кровообращения при хронической внутриутробной гипоксии плода

ХВГП приводит к усилению сосудистого тонуса, к ухудшению гемодинамики в некоторых тканях и органах. Кислородное голодание инициирует РАС, повышает выделение ренина, что вызывает ускорение синтеза ангиотензина I. Повышение содержания ангиотензина I приводит к увеличению активности АПФ, который ускоряет синтез ангиотензина II. Повышенное количество ангиотензина II приводит к нарушению гемодинамики и усилению патологического процесса.

На активность АПФ и, соответственно, на скорость кровотока могут влиять и продукты ПОЛ. Выявлена отрицательная корреляционная взаимосвязь между активностью каталазы и АПФ (КК=-0,62), между содержанием гидроперекисей липидов и активностью церулоплазмина (КК= - 0,79). Это свидетельствует об усилении ПОЛ на фоне угнетения ферментативного звена АОС. Известно, что свободные радикалы изменяют состояние мембраны, что, возможно, и приводит к увеличению активности АПФ.

Заключение

Таким образом, АПФ играет важную роль в патогенезе нарушений кровообращения у новорожденных. Полученные результаты могут быть использованы для коррекции сниженного кровотока у новорожденных детей.

Библиографическая ссылка

Вишнякова Ж.С., Латынова И.В., Федорова М.Г., Аверкин Н.С. АКТИВНОСТЬ АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ВНУТРИУТРОБНОЙ ГИПОКСИИ ПЛОДА // Современные проблемы науки и образования. 2018. № 6. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=28466 (дата обращения: 16.02.2026).