Артериальная гипертония (гипертензия) (АГ) в XXI веке сохраняет лидирующее место в группе главных причин сердечно-сосудистой смертности [1]. В настоящее время более чем в 93% случаев АГ вызвана гипертонической болезнью, сопровождающейся поражением органов-мишеней, при этом истинная причина развития гипертонической болезни до настоящего времени окончательно не установлена. Сейчас рассматривается несколько точек зрения патогенеза ее развития. Достаточно широкое признание получила теория патогенеза гипертонической болезни, в основе которой стоит представление о генетически обусловленной патологии не только цитоплазматической мембраны клеток, но и дисфункции мембран митохондрий [2-4].

Главная роль в нарушениях реологических показателей крови принадлежит в первую очередь изменению структурных и функциональных свойств наиболее многочисленной популяции клеток периферической крови – красных клеток крови (эритроцитов), составляющих более чем 90% от общей популяции ее клеточных элементов [5; 6]. Определено в настоящий момент, что при АГ в сочетании с дислипидемией отмечается перегруженность эритроцитарной мембраны холестерином, сочетающаяся с активацией в внутри и вне эритроцитов процессов перекисного окисления липидов, нарушающие в первую очередь структурные (физические) параметры данных элементов крови: деформируемость и агрегационную активность, что тем самым изменяет реологические свойства всей крови [7; 8].

Установлено, что функциональная активность клеток обусловлена функционированием ее клеточной (цитоплазматической) мембраны, и в первую очередь белками и липидами, организующими цитоплазматическую мембрану [9; 10]. Целью работы явилось определение представительности липидов и белков в мембране красных клеток крови у больных артериальной гипертонией различных групп в зависимости от степени гипертензии и эффективности антигипертензивной фармакотерапии.

Материал и методы исследования

В проспективном исследовании находилось 84 пациента с диагнозом гипертоническая болезнь II стадии, разделенных на 2 группы: артериальная гипертония 2 степени, риск 3 (высокий) (1 группа, n=43) и артериальная гипертония 3 степени, риск 4 (очень высокий) (2 группа, n=41) (табл. 1).

Таблица 1

Клиническая характеристика обследованных пациентов с гипертонической болезнью II стадии, 2 степени, риск 3 (M±m)

|

Показатели |

1 группа больных АГ (n=43) |

2 группа больных АГ (n=41) |

||

|

1а группа (n=21) |

1б группа (n=22) |

2а группа (n=20) |

2б группа (n=21) |

|

|

Мужчин, абс./% |

11/52.0 |

10/45.5 |

10/50.0 |

11/52.0 |

|

Возраст, года |

43.5±1.9 |

43.8±1.7 |

43.9±1.8 |

46.1±1.9 |

|

Продолжительность анамнеза АГ, лет |

6.1±2.4 |

6.1±1.2 |

6.3±1.8 |

5.7±2.0 |

|

Систолическое АД, мм рт. ст. |

168.8±5.2 |

166.8±5.3 |

188.8±8.1* |

187.3±8.2* |

|

Диастолическое АД, мм рт. ст. |

96.1±2.2 |

97.7±2.3 |

113.7±8.9 |

114.7±8.7 |

|

Частота сердечных сокращений, уд/мин |

77.9±6.0 |

78.2±5.2 |

78.2±6.9 |

76.3±7.1 |

|

Курение, абс./% |

9/43.0 |

11/50.0 |

10/50.0 |

11/52.3 |

|

Дислипидемия, абс./% |

5/23.8 |

6/27.3 |

4/20.0 |

5/23.8 |

|

Глюкоза плазмы натощак 5.6-6.9 ммоль/л, абс./% |

3/14.3 |

4/18.0 |

2/10.0 |

3/14.3 |

|

Нарушение толерантности к глюкозе (7.8-11.0 ммоль/л), абс./% |

6/28.6 |

5/22.7 |

6/30.0 |

5/23.8 |

|

Индекс массы тела ≥30 кг/м2, абс./% |

16/76.1 |

14/63.6 |

15/75.0 |

16/76.1 |

|

Окружность талии: ≥102 см у мужчин; ≥88 см у женщин, абс./% |

17/81.0 |

16/72.7 |

16/80.0 |

16/76.1 |

|

Семейный анамнез ранних сердечно-сосудистых заболеваний (<55 лет у мужчин; <65 лет у женщин), абс./% |

15/71.4 |

17/77.2 |

15/75.0 |

18/85.7 |

|

Электрокардиографические признаки ГЛЖ, абс./% |

15/76.2 |

16/72.7 |

16/80.0 |

16/76.1 |

|

Эхокардиографические признаки ГЛЖ, абс./% |

18/85.7 |

17/77.2 |

18/90.0 |

18/85.7 |

Примечание: * – достоверные отличия средних арифметических (p < 0.05).

Диагноз выставлялся на основании рекомендаций Европейского общества кардиологов и Европейского общества гипертонии (2013) и клинических рекомендаций «Артериальная гипертония у взрослых» (2016) [1]. Критериями включения пациентов в проводимое исследование были:

– возраст 30-50 лет;

– гипертоническая болезнь II стадии, 2 степени, гипертрофия миокарда левого желудочка, риск 3;

– гипертоническая болезнь II стадии, 3 степени, гипертрофия миокарда левого желудочка, риск 4;

– анамнез заболевания 5 лет и более;

– наличие в анамнезе несистемного приема антигипертензивных препаратов.

Критериями исключения служили симптоматическая АГ, злокачественные новообразования и болезни крови, сахарный диабет, наличие острых воспалительных и хронических заболеваний в фазе обострения, наличие хронических заболеваний с нарушением функции дыхательной системы.

Всем пациентам назначалась стартовая антигипертензивная терапия, включающая периндоприл (5-10 мг/сут) + амлодипин (5-10 мг/сут) (дозы препаратов определялись эффективностью терапии), и через 4 недели от начала исследования проводилось двукратное «офисное» измерение артериального давления (АД) с целью контроля достижения целевого АД.

В зависимости от эффективности в достижении целевого АД через 4 недели на фоне проводимой антигипертензивной терапии основные группы больных делились на подгруппы: пациенты групп 1a и 2а, достигшие целевого значения АД (21 и 20 больных соответственно), и пациенты групп 1б и 2б, не достигшие целевого значения АД (22 и 21 пациента соответственно) (табл. 1).

Эритроциты выделяли методом центрифугирования 5 мл гепаринизированной крови, эритроцитарную мембрану получали по методу E. Beutler, разделение белков производилось методом электрофореза в вертикальных пластинах полиакриламидного геля. Липиды выделяли и определяли представительность методом тонкослойной хроматографии.

Статистическая обработка полученных в работе результатов проводилась с использованием общепринятых принципов статистического анализа: критерий χ2 (хи-квадрат) использовали при сравнении качественных параметров; t-критерий Стьюдента – для сравнения нормально распределенных величин; U-критерий Манна-Уитни и критерий Вилкоксона – для оценки статистической значимости различий количественных величин с ненормальным распределением. Значения нормально распределенных количественных параметров представлены средним арифметическим (M) с ошибкой средней арифметической (m), а ненормально распределенных – медианой (Ме) с межквартильным интервалом (Р25; Р75). Статистически значимыми считали различия при p<0.05.

Результаты исследования и их обсуждение

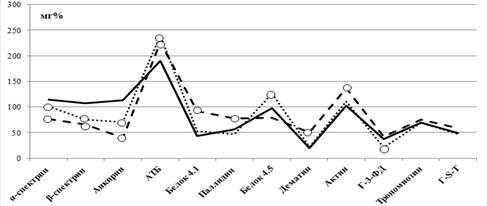

Анализируя представительность белков в мембране эритроцитов, было установлено, что у пациентов с АГ 1 группы в мембране эритроцитов достоверно снижена концентрация α- и β-спектрина, анкирина, Г-3-ФД и повышена концентрация АТБ, белка полосы 4.5 (рисунок).

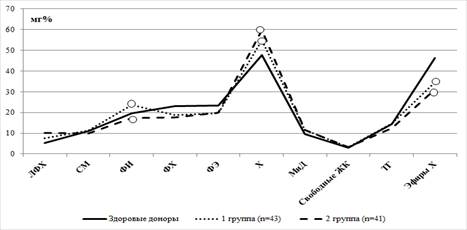

Представительность белков и липидов в мембране эритроцитов у больных артериальной гипертонией в зависимости от уровня АД

Примечание: о – p < 0.05 по отношению к группе здоровых доноров; ЛФХ – лизофосфатидилхолин; СМ – сфингомиелин; ФИ – фосфатидилинозитол; ФХ – фосфатидилхолин; ФЭ – фосфатидилэтаноламин; Х – холестерин; МиД – моно- и диглицериды; ЖК – жирные кислоты; ТГ – триглицериды.

Оценка липидного спектра мембраны эритроцитов у данной категории пациентов выявила достоверно большее содержание холестерина, фосфатидилинозитола при сниженном количестве фосфатидилхолина и эфиров холестерина (рисунок).

У пациентов с АГ из 2 группы в эритроцитарной мембране еще больше снижена представительность анкирина, α-спектрина, но достоверно выше содержание паллидина, белка полосы 4.1, актина и дематина (рисунок).

Во 2 группе больных АГ в эритроцитарной мембране снижена, в отличие от предыдущей группы пациентов, представительность фосфатидилинозитола, снижена концентрация эфиров холестерина и достоверно выше уровень холестерина (рисунок).

При сравнении представительности в мембране эритроцитов белков и липидов в подгруппах больных с АГ в зависимости от достижения целевого уровня АД (подгруппы а и б) достоверных различий получено не было, тогда как при оценивании динамики представительности белков и липидов, на фоне проведенной антигипертензивной терапии на протяжении 4 недель, были установлены существенные различия (табл. 2).

Таблица 2

Мембранопротективная эффективность антигипертензивной фармакотерапии у больных АГ в зависимости от степени повышения АД (абс./% показателей)

|

№ п/п |

Группа |

Измененные лабораторные показатели без коррекции |

Из них после проведения коррекции (%) |

||

|

нормализовались |

корригировалось |

не изменились |

|||

|

Гипертоническая болезнь II стадии, артериальная гипертония 2 степени, ГЛЖ, риск 3 (высокий) (1 группа, n=43) |

|||||

|

1а |

Достигшие целевого значения АД (n=21) |

9/40.9% |

5/22.7 |

2/9.1 |

2/9.1 |

|

1б |

Не достигшие целевого значения АД (n=22) |

2/9.1 |

3/13.6 |

4/18.2 |

|

|

Гипертоническая болезнь II стадии, артериальная гипертония 3 степени, ГЛЖ, риск 4 (очень высокий) (2 группа, n=41) |

|||||

|

2а |

Достигшие целевого значения АД (n=20) |

12/54.5% |

4/18.2 |

6/27.2 |

2/9.1 |

|

2б |

Не достигшие целевого значения АД (n=21) |

2/9.1 |

5/22.7 |

5/22.7 |

|

Первоначально нами оценивалась эффективность антигипертензивной фармакотерапии у пациентов с АГ 2 степени. Так, в подгруппе пациентов, достигших целевого значения АД (группа 1а), нормализуется 5 показателей, а корригируется 2 из 22 изученных показателей представительности белков и липидов в эритроцитарной мембране (табл. 2).

У пациентов с АГ 2 степени, не достигших целевого значения АД (группа 1б), на фоне проводимой аналогичной фармакотерапии, нормализуется только 2 из изученных показателей, тогда как 4 показателя, что составляет 18,2%, остались на прежнем уровне (табл. 2).

У больных АГ 3 степени, так же как и у пациентов с АГ 2 степени, эффективность в коррекции нарушенных показателей представительности белков и липидов в эритроцитарной мембране оказалась различной в зависимости от «отвечаемости» на проводимую антигипертензивную терапию: в подгруппе 2а (достигшие целевого АД) нормализуется 4 показателя из 22, тогда как у больных 1б подгруппы таких показателей оказалось в 2 раза меньше – 2, при этом 5 показателей остались на прежнем уровне (табл. 2).

Установленные изменения в представительности белков и липидов в мембране эритроцитов у пациентов с АГ свидетельствуют о выраженных изменениях архитектоники красных клеток крови, которые являются или следствием, или причиной высоких цифр АД, а скорее всего, и причиной, и следствием одновременно.

Одним из наиболее частых и опасных «компонентов» артериальной гипертонии является нарушение метаболизма вообще, а липидного – в частности, обнаруживающееся более чем у 50% пациентов с артериальной гипертонией, что является первопричиной развития различных форм ишемической болезни сердца. Данное заключение подтверждается и нашими результатами исследования; так, у больных АГ 2 степени достоверно большее содержание в мембране эритроцитов холестерина при сниженном количестве эфиров холестерина и фосфатидилхолина, тогда как с ростом цифр АД наблюдается достоверно большая представительность в мембране эритроцитов холестерина (рисунок).

Различная эффективность антигипертензивной фармакотерапии у пациентов с АГ с различной степенью (2 и 3 степенями) свидетельствует о взаимообусловленности изменений структурно-функциональных свойств мембраны эритроцитов с цифрами АД [11], а различная гипотензивная эффективность у данной категории пациентов дополнительно свидетельствует в пользу, возможно, генетической обусловленности патологии клеточных мембран.

Выводы

Данные результаты работы свидетельствуют о том, что нарушения структурно-функциональных свойств мембраны эритроцитов при АГ взаимообусловлены уровнем АД, в связи с чем выраженность их пропорциональна цифрам АД, при этом проводимая антигипертензивная фармакотерапия у данной категории пациентов дифференцирована в зависимости от выраженности изменений в мембране эритроцитов липидного и белкового спектра.

Полученные результаты открывают перспективу их использования в программе разработке мер профилактики и выявлении групп риска по развитию АГ среди населения и прогнозированию характера поражения органов-мишеней.

Библиографическая ссылка

Гаврилюк Е.В., Прокофьева Ю.В., Конопля А.И., Серикова Л.Н. СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МЕМБРАНЫ ЭРИТРОЦИТОВ И ВЗАИМОСВЯЗЬ С УРОВНЕМ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ // Современные проблемы науки и образования. 2018. № 6. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=28421 (дата обращения: 16.02.2026).