Фибрилляция предсердий (ФП) является наиболее распространенной формой существующих аритмий, которая наблюдается у 1–2% от общей численности населения, и эта цифра, по данным исследований, скорее всего, увеличится в ближайшие 50 лет [1]. Наиболее часто ФП возникает при различных нозологиях: артериальной гипертензии (АГ), ишемической болезни сердца (ИБС) и хронической сердечной недостаточности (ХСН) [2]. В связи с большой распространенностью и социальной значимостью ФП продолжается изучение причин и механизмов развития данной аритмии. Механизмы аритмогенеза имеют некоторые закономерности развития и взаимосвязаны с основной патологией сердца [3]. Важную роль в формировании фибрилляции предсердий у больных артериальной гипертонией играют сопутствующие коморбидные заболевания, такие как сахарный диабет (СД), ожирение (АО), хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ) [4].

В наблюдательном исследовании обнаружено, что сахарный диабет и/или артериальная гипертензия ассоциированы с развитием ФП. При этом ассоциация сахарного диабета и артериальной гипертензии с ФП была значительной при учете сердечно-сосудистых факторов риска [4]. Ожирение является частым спутником и лидирующим фактором риска развития АГ и способствует структурно-функциональной перестройке миокарда, описанной как феномен липотоксичности. Последняя включает в себя аккумуляцию триглицеридов в миокарде, что приводит к миокардиальному стеатозу и формированию последующей дилятации полостей сердца. Несмотря на большое количество проведенных исследований в этой области, патогенез появления и прогрессирования ФП до конца не изучен [5].

Предполагается, что усиление локального воспаления в бронхах, легочной паренхиме и сосудах оказывает системное воздействие и способствует прогрессированию ХОБЛ, развитию атеросклероза и сердечной патологии у данных пациентов. Существует ряд предположений о взаимосвязи кардиоваскулярной патологии и ХОБЛ, в основе которой лежат гипоксемия, эндотелиальная дисфункция, оксидативный стресс, цитокиновый дисбаланс, избыточная сосудистая жесткость [6].

В настоящее время общепризнанно, что с течением времени ФП имеет тенденцию к прогрессированию от коротких и редких эпизодов аритмии до появления устойчивой постоянной формы ФП [7]. Пароксизмальная ФП сохраняется в течение нескольких десятилетий только у небольшой части пациентов. По оценкам ряда исследований, частота перехода из персистирующей в постоянную форму ФП составляет от 20 до 30% в течение 1-3 лет наблюдений [8]. Эти процессы лежат в основе влияния циклического стресса на ремоделирование [9]. В настоящее время в развитии ФП большое внимание уделяется маркерам фиброза и активно изучается роль одного из главных маркеров фиброза сердечно-сосудистой системы галектина-3 [10]. Известно, что фиброзирование миокарда, формирование дисфункции и ремоделирования сердечной мышцы при сопутствующих коморбидных состояниях приводит к развитию ФП и ХСН [11]. Недостаточно известными на сегодняшний день остаются морфофункциональные, нейрогуморальные маркеры фибрилляции предсердий в сочетании с артериальной гипертонией и коморбидными заболеваниями экстракардиальной природы и их роль в прогрессировании ФП и развитии ХСН.

Цель исследования: оценить особенности клинических, биохимических проявлений и изучить роль маркеров фиброза в стратификации риска фибрилляции предсердий у больных с артериальной гипертонией в сочетании с экстракардиальными коморбидными заболеваниями.

Материалы и методы исследования. В обсервационном когортном исследовании наблюдались 253 мужчины 35-65 лет с АГ и ФП, в том числе 57 – с АГ, ФП (пароксизмальная и персистирующая форма) и хроническим обструктивным заболеванием легких (ХОБЛ) – I группа; 63 – с АГ, ФП и сахарным диабетом - II группа, 53 – с АГ, ФП и абдоминальным ожирением (АО) – III группа и 83 пациентов с АГ, ФП без сопутствующей патологии (контроль). Верификация диагноза ФП – на основании документально зарегистрированных эпизодов этой аритмии по данным электрокардиографии (ЭКГ). Определение формы ФП было согласно Национальным рекомендациям по диагностике и лечению фибрилляции предсердий (РКО/ВНОА/АССХ, 2017). Критериями исключения также стали ХБП, патология печени и легких с нарушением их функции, заболевания щитовидной железы, инсульты, ИБС. В работе оценивались клинические, антропометрические и лабораторные показатели, результаты инструментальной диагностики: ЭКГ, СМЭКГ, ЭхоКГ. Протокол трансторакальной ЭхоКГ выполнен в соответствии с рекомендациями Американской ассоциации эхокардиографии (ASE) в М- и 2D-режимах на аппарате Vivid 7 (General Electric, USA). Уровень галектина-3 был определен в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа с помощью набора «Human Galectin-3 ELISA kit; eBioscience» (Bender MedSystems GmbH, Австрия), минимальная концентрация определения - 0,12 нг/мл. Определение концентрации NT-proBNP с использованием набора реагентов «NTproBNP – ИФА – Бест».

Структурированный сбор данных для исследования осуществлялся в электронные таблицы, в табличных данных выполнялось исследование на полноту и наличие ошибок ввода, проводился разведочный анализ данных для выявления выпадающих значений. Проверенные данные обрабатывались методами статистического анализа. Эмпирические распределения данных испытывались на согласие с законом нормального распределения по критериям Шапиро-Уилка, Андерсона-Дарлинга, Крамера - фон Мизеса, Лиллиефорса и Шапиро-Франциа. Вследствие малого количества показателей, согласованных с нормальным распределением в исследуемых группах, для сравнения использовались непараметрические критерии. Множественное сравнение групп проводилось критерием Краскелла-Уоллиса. Для сравнения бинарных и категориальных показателей применялся точный двусторонний критерий Фишера. Многофакторной логистической регрессией выявлялись значимые предикторы осложнений. Оптимальные модели многофакторных регрессий строились методами прямого и обратного шага. Проверка статистических гипотез проводилась при критическом уровне значимости р = 0.05, т.е. различие считалось статистически значимым, если p < 0.05. Нижняя граница доказательной мощности бралась равной 80%. Программный инструментарий: все статистические расчёты проводились в программе Rstudio (version 0.99.879 – © 2009-2016 RStudio, Inc., USA, 250 Northern Ave, Boston, MA 02210 844-448-121, info@rstudio.com).

Результаты исследования и их обсуждение

Исследуемые группы различались по возрасту, так, средний возраст больных I группы – 59±7,2 года, и III группы 60±4,1 года был достоверно выше, чем в группе контроля - 57±2,1 года (p<0.001*). При сравнении биохимических показателей оказалось, что у пациентов I, II и III группы были достоверно выше значения мочевины, креатинина и калия крови, чем в контрольной группе (табл. 1). При оценке липидного спектра достоверные различия были получены только в отношении ХС ЛПВП, значения которого были наибольшие в группе контроля (табл. 1). Нами также изучалось содержание мозгового натрийуретического пептида и галектина-3, как маркеров, отражающих процессы ремоделирования и фиброза миокарда у больных фибрилляцией предсердий в сочетании с артериальной гипертонией. Так, средний уровень NT-proBNP во всех исследуемых группах оказался выше: в I группе составил 123,8 пг/мл [42.92; 157.02], р<0.001, по сравнению с группой контроля 67.99 пг/мл [33.5; 115.2], во II группе 149.27 пг/мл [51.11; 156.85], р=0.387, достоверно превышая значение этого показателя в группе контроля р<0.001, в III группе контроля, р<0.001. Несмотря на то что все средние значения укладываются в рекомендуемый референсный интервал, у больных в I группе все же обнаружены наибольшие значения данного показателя, а у 19,1% из них он превышал референсные значения (150 пг/мл).

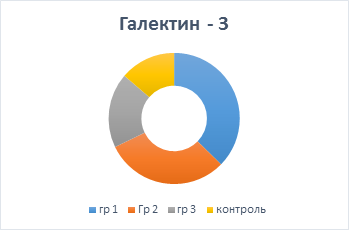

У больных АГ с ФП уровень галектина-3 в сыворотке крови был выше всего в группе 1 - 36.02 нг/мл [13.03; 65.31], (р=0.005). Хотя следует отметить, что у пациентов всех трех групп значения маркера ремоделирования статистически значимо выше относительно группы контроля. Таким образом, во II группе содержание галектина-3 составило 29.44 нг/мл [12.7; 97.73] р=0.001, в III группе - 17.8 нг/мл [11.32; 51] р=0.009, в группе контроля - 19.23 нг/мл [4.97; 40.99] соответственно (рисунок).

Уровень галектина-3 во всех клинических группах

Таким образом, полученные данные подтверждают возможную роль галектина-3 как биологического маркера фиброза и ремоделирования миокарда у больных ФП с наличием АГ и ХОБЛ, ожирения и сахарного диабета.

Вместе с оценкой биохимических показателей ремоделирования миокарда проводилась инструментальная оценка ремоделирования левого желудочка. Оказалось, что ИММЛЖ в группе контроля был достоверно выше - 143 г/м2 [125; 157], чем у больных I группы - 118 г/м2 [106.5; 131], p<0.001, II группы - 118 [106.5; 131], p<0.001 и III группы - 121 [107; 132] p<0.05. Размеры ЛП во всех исследуемых группах были сопоставимы. Конечно-диастолический размер ЛЖ (КДР) во всех представленных группах был достоверно выше. Так, КДО в I группе - 5.8 см [5.55; 6.35], чем в контрольной группе - 5.2 см [4.6; 6.0], p=0.042, во II группе 5.9 см [5.8; 6.6], p=0.05, и в III группе 5.7 см [5.5; 6.4], p=0.05 (таблица).

Биохимические, гемодинамические данные и инструментальные показатели ремоделирования миокарда

|

Переменные |

Группа контроль N = 83 МЕД [ИКИ] |

Группа АГ+ФП+ХОБЛ N =57 МЕД [ИКИ] |

Группа АГ+ФП+СД N = 63 МЕД [ИКИ] |

Группа АГ+ФП+АО N = 53 МЕД [ИКИ] |

|

Возраст |

57 [52; 63] |

61 [55; 64.5] |

50 [42.5; 54] |

60 [55; 62] |

|

Липидный спектр, ммоль/л |

5.02 [4.16; 6.04] |

4.79 [3.85; 5.44] |

4.96 [3.89; 5.66] |

5 [4.37; 5.64] |

|

ЛПНП |

2.42 [2.13; 3.02] |

2.57 [1.49; 3.11] |

2.59 [1.49; 3.41] |

2.57 [2.03; 3.18] |

|

ТГ |

1.4 [1.04; 1.85] |

1.4 [1.08; 1.93] |

1.4 [1.05; 1.93] |

2.31 [1.79; 3.44] |

|

ЛПВП |

2.4 [1.22; 2.72] |

1.48 [1.33; 1.68] * |

1.48 [1.33; 1.7] * |

1.41 [1.24; 1.54] * |

|

Глюкоза, ммоль/л |

5.89 [5.34; 6.27] |

6.02 [5.47; 7.15] |

6.72 [5.47; 9.15] |

6.05 [5.61; 7.2] |

|

Калий, ммоль/л |

4 [3.8; 4.2] |

4.3 [4.1; 4.43] * |

4.3 [4.1; 4.43] * |

4.2 [4.04; 4.43] * |

|

Мочевина, ммоль/л |

5.4 [4.6; 6.76] |

5.72 [5.3; 7.39] * |

6.28 [5.3; 7.39] * |

6.21 [5.31; 7.63] * |

|

Креатинин, мкмоль/л |

101.7 [94.92; 117.29] |

112.55 [105.09; 118.65] * |

112.55 [109.16; 124.84] * |

106.45 [96.38; 118.65] * |

|

NTproBNP, пг/мл |

67.99 [33.5; 115.2] |

123.2 [43.55; 132.2] * |

149.02 [40.92; 156.34] * |

117 [96; 165.5] * |

|

Галлектин, нг/мл |

14.05 [7.06; 14.76] |

36.02 [13.03; 65.31] * |

29.44 [12.7; 97.73] * |

19.78 [13.28; 53.01] * |

|

ИММЛЖ, г/м^2 |

143 [125; 157] |

100 [95; 108.5] * |

118 [106.5; 131] * |

121 [107; 132] * |

|

САД, мм рт. ст. |

154 [145; 165] |

154 [144.5; 165] |

146 [139; 163.5] |

146 [140; 164] |

|

ДАД, мм рт. ст. |

83 [78; 88] |

80 [74; 81] |

80 [70; 86.5] |

82 [78; 88] |

|

ЧСС, уд. в мин. |

75 [67; 78] |

73 [64; 77] |

73 [67; 77] |

69 [67; 77] |

|

ЛП, см |

4.6 [4.4; 5] |

4.7 [4.6; 5.1] |

4.6 [4.15; 5.2] |

4.5 [4.3; 5] |

|

КДР, см |

5.2 [5.0; 6.2] |

5.8 [5.55; 6.35] * |

5.9 [5.8; 6.6] * |

5.7 [5.5; 6.4] * |

|

ФВ, % |

60 [55; 65] |

57 [53.5; 62] |

59 [54; 64.5] |

60 [58; 65] |

Примечание: символом * обозначены статистически значимо различающиеся показатели.

При анализе статистических взаимосвязей предикторов рецидивирования ФП (рФП) после восстановления синусового ритма на фоне пароксизмов, в I группе (АГ+ФП+ХОБЛ) выявлены следующие статистически значимые взаимосвязи: стадия ХСН (p = 0.049) - увеличение стадии ХСН на одну единицу увеличивает шансы повторной аритмии в 1.47 [1.01; 2.17] раза; снижение содержания сывороточного содержания К + на одну единицу повышает риск рПФ в 5.123 [4.121; 6.431] раза (р< 0,005); увеличение галектина-3 (p < 0.001) на 1 нг/мл достоверно увеличит риск рПФ в 3,2 [1.06; 3.76] раза.

Риск рецидивирования ФП в группе I можно рассчитать на основании статистически значимых показателей (табл. 1), которые выявлены с помощью формулы многофакторной регрессии:

P  , где z = 1.82.ЛП* + 0.41. ХСН ФК* + 0.01. креатинин* + 0.35. К+ *+ 0.003 галектин-3 *

, где z = 1.82.ЛП* + 0.41. ХСН ФК* + 0.01. креатинин* + 0.35. К+ *+ 0.003 галектин-3 *

P – риск рецидивирования ФП;  – функция экспоненты в степени z.

– функция экспоненты в степени z.

Из однофакторных моделей при оценке прогрессирования ФП в группе II (АГ+ФП+ГП) выявлены отдельные достоверные предикторы: ХСН стадия (p < 0.001), c увеличением стадии ХСН на 1 ст. увеличиваются шансы прогрессирования ФП в 3587.32 [367.48; 136729.32] раза; c увеличением ЛП (p = 0.004) на 1 см увеличивается риск рФП в 5.04 [1.8; 16.18] раза; биохимические показатели также достоверно увеличивают риск прогреcсирования ФП, так, увеличение NT-PROBNP на 1 пг/мл (p = 0.041) ведет к возрастанию риска рФП в 1.01 [1; 1.02] раза; увеличение галлектина-3 (p = 0.004.) на 1 нг/мл увеличивает риск прогрессирования ФП в 7.04 [2.57; 13.1] раза, c увеличением ОХ (p = 0.048) на 1 ммоль/л увеличиваются шансы в 2,7 [2.44; 3.52] раза; c увеличением ЛПНП (p = 0.02.) на 1 ммоль/л – в 1.87 [1.49; 2.71] раза, повышение ИММЛЖ (p < 0.001.) на 1 г/м риск увеличивает шансы рФП в 22 [13; 31] раза.

Риск рецидивирования ФП в группе II можно рассчитать на основании статистически значимых показателей (табл. 1), которые выявлены с помощью формулы многофакторной регрессии:

P  , где z = 2.51 *ХСН стадия - 0.01*ИММЛЖ + 1.12* ЛП + 2.08* NT-PROBNP + 2.06* Галлектин-3 + 1.00*ОХ – 0.16*ЛПНП – 0.03*ТГ

, где z = 2.51 *ХСН стадия - 0.01*ИММЛЖ + 1.12* ЛП + 2.08* NT-PROBNP + 2.06* Галлектин-3 + 1.00*ОХ – 0.16*ЛПНП – 0.03*ТГ

P - риск прогрессирования ФП,  – функция экспоненты в степени z.

– функция экспоненты в степени z.

У пациентов III группы (АГ+ФП+СД) также выявлены отдельные статистически значимые предикторы: увеличение ХСН ФК (p = 0.010), на 1 повышает шансы рФП в 1.52 [1.11; 2.11] раза; увеличение ЛП (p = 0.001) на 1 см повышает шансы рФП в 3.04 [1.64; 5.98] раза, c уменьшением ФВ (p = 0.016) увеличиваются шансы рецидива ФП в 1.06 [1.01; 1.12] раза; увеличение глюкозы (p = 0.04) на 1 ммоль/л повышает шансы рФП в 1.41 [1.03; 2.01] раза; с увеличением галлектина-3 (p = 0.001.) на 1 нг/мл увеличивается риск прогрессирования ФП в 4.02 [2.57; 13.1] раза.

Риск рецидивирования ФП в группе III можно рассчитать на основании статистически значимых показателей (табл. 1), которые выявлены с помощью формулы многофакторной регрессии: P  , где z = 0.33* ХСН стадия + 1.12* ЛП + 1.00*ФВ + 2.06* глюкоза + 0.002*галлектин-3

, где z = 0.33* ХСН стадия + 1.12* ЛП + 1.00*ФВ + 2.06* глюкоза + 0.002*галлектин-3

P – риск прогрессирования ФП,  – функция экспоненты в степени z.

– функция экспоненты в степени z.

Изучение предикторов прогрессирования фибрилляции предсердий в IV группе (АГ+ФП+АО) выявило отдельные, связанные между собой статистически значимые предикторы: c увеличением стадии ХСН на 1 увеличивается риск прогрессирования ФП в 2134.12 [367.48; 116729.32] раза; c увеличением ЛП (p = 0.004) на 1 см увеличиваются шансы рФП в 5.04 [1.8; 16.18] раза; с увеличением КДР (p = 0.012) на 1 см вырастут шансы рФП в - 5.612 [5.27; 5.736] раза, c увеличением NT-proBNP (p = 0.041) на 1 пг/мл увеличиваются шансы рФП в 1.01 [1; 1.02] раза; а с увеличением галлектина-3 на 1 нг/мл увеличивается риск рФП в 6.43 [2.29; 18.95] раза.

Риск рецидива ФП в группе IV можно посчитать по следующей формуле:

Формула многофакторной регрессии для предсказания риска прогрессирования ПФ в группе ЭИТ+МТ

P  , где z = 0.33* ХСН стадия - 0.01*КДР + 1.12* ЛП + 2.08* NT-proBNP 1,23 *галлектин -3 + 1.00*

, где z = 0.33* ХСН стадия - 0.01*КДР + 1.12* ЛП + 2.08* NT-proBNP 1,23 *галлектин -3 + 1.00*

P – риск прогрессирования ФП, ez – функция экспоненты в степени z.

Таким образом, предикторы возникновения и прогрессирования фибрилляции предсердий, а также риска повторной госпитализации у больных с артериальной гипертонией и экстракардиальной патологией можно рассчитать на основании проведенной формулы.

Выводы

1. У больных артериальной гипертонией и фибрилляцией предсердий в сочетании с экстракардиальной патологией достоверно выше мочевина, креатинин и калий по сравнению с больными без наличия экстракардиальных заболеваний.

2. Повышенный уровень галектина-3 является не только маркером фиброза миокарда, но и, возможно, служит предиктором возникновения ФП у больных с сахарным диабетом, ожирением, хронической обструктивной болезнью лёгких.

3. У больных артериальной гипертонией и фибрилляцией предсердий в сочетании с экстракардиальной патологией ИММЛЖ по сравнению с группой контроля оказался достоверно ниже.

4. Риск повторной госпитализации у больных с фибрилляцией предсердий и артериальной гипертонией в сочетании с экстракардиальной патологией можно рассчитать на основании представленной в настоящем исследовании математической формулы.

Библиографическая ссылка

Хидирова Л.Д., Яхонтов Д.А., Зенин С.А. РОЛЬ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В СТРАТИФИКАЦИИ РИСКА ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ И РАЗВИТИЯ ХСН У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ И ЭКСТРАКАРДИАЛЬНОЙ КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ // Современные проблемы науки и образования. 2018. № 6. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=28413 (дата обращения: 16.02.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.28413