Остеоартрит локтевого сустава является достаточно распространенным заболеванием у людей трудоспособного возраста. Его причинами являются не только травмы верхней конечности, но и постоянные физические перегрузки локтевого сустава. Особенно он выражен в настоящее время у водителей, спортсменов. Усугубление интенсивности боли и выраженное снижение объема движений в локтевом суставе обусловливаются посттравматическими изменениями [1]. Большинство больных обращаются за медицинской помощью в связи с выраженным болевым синдромом («ночные» боли, боли при физической нагрузке), причинами которого являются нарушение целостности хрящевого покрытия, повышение внутрикостного давления, изменение синовиальной среды сустава [2].

Современными методами лечения суставного хряща при остеоартритах являются стимуляция костного мозга (туннелизация, абразивная артропластика, спонгиализация, микрофрактуирование), восстановление хрящевого покрова (пересадка костно-хрящевых аллотрансплантатов и аутотрансплантатов, надкостницы, аутологичных хондроцитов, операция по индуцированию матрицей аутогенного хондрогенеза). При этом способы оперативного лечения патологии гиалинового хряща продолжают активно усовершенствоваться, однако последующее поколение технических разработок будет иметь высокую стоимость [3].

Альтернативным методом лечения остеоартритов является остеоперфорация костей сустава. Ранее воздействие субхондральной туннелизации на процессы регенерации суставного хряща изучалось в эксперименте. Так, исследователями [4] было выявлено, что субхондральная туннелизация и введение в туннели аутологичного костного мозга оказывают стимулирующие воздействие на репаративную регенерацию хряща, замедляя разрушение суставов.

Учитывая особенности анатомического строения локтевого сустава, сложность конфигурации его элементов, частое возникновение оссификаций, усугубление анатомо-рентгенологических признаков остеоартрита после реконструктивной хирургии, определение рациональной тактики лечения остеоартритов локтевого сустава представляет собой сложную проблему в травматологии и ортопедии. Поэтому поиск малоинвазивных, но высокоэффективных способов лечения, направленных на купирование болевого синдрома, профилактику прогрессирования остеоартрита, является необходимым в исследовательской и практической работе.

Цель исследования: изучить результаты применения гидравлической мобилизации локтевого сустава и субхондральной туннелизации метадиафизов его костей (дистального метадиафиза плечевой кости, проксимального метадиафиза локтевой кости) у больных посттравматическим остеоартритом, сопровождающимся выраженным болевым синдромом.

Материал и методы исследования

У 24 больных посттравматическим остеоартритом локтевого сустава I–III стадии, сопровождающимся выраженными болями различного характера и снижением объема сгибательно-разгибательных движений до 70°, применяли гидравлическую мобилизацию локтевого сустава и субхондральную туннелизацию метадиафизов его костей (дистального метадиафиза плечевой кости, проксимального метадиафиза локтевой кости) (патент № 2150909 РФ). Возраст пациентов составил 54+5 лет. Больные перенесли в прошлом различные травмы локтевого сустава (переломы, ушибы, чрезмерные физические нагрузки).

Гидравлическую мобилизацию локтевого сустава выполняли посредством поэтапного введения в его полость через переднелатеральный и дорсальный (область ямки локтевого отростка) доступы пункционных игл диаметром 2 мм. Под умеренным давлением на поршень шприца производили постепенное введение в передний и задний отделы локтевого сустава 5–10 мл физиологического раствора до тугого наполнения сустава. Выполняли сгибательно-разгибательные движения до 10–15 раз с умеренной редрессацией. Затем осуществляли гидравлический лаваж сустава 60 мл физиологического раствора.

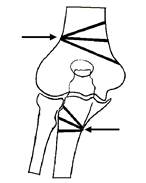

Туннелизацию дистального метадиафиза плечевой кости и проксимального метадиафиза локтевой выполняли спицей с заточкой для чрескостной фиксации диаметром 1,8–2,0 мм. Во фронтальной плоскости в направлении «снаружи-кнутри» (плечевая кость) и «изнутри-кнаружи» (локтевая кость) формировали по 3–4 веерных канала (рис. 1).

Рис.1. Схема веерной туннелизации костей локтевого сустава

Последовательность операции представлена на фото (рис. 2). Демонстрируются этапы операции: туннелизация плечевой и локтевой костей, гидравлическая мобилизация и лаваж локтевого сустава.

а б

в г

Рис. 2. Этапы операции: а) туннелизация проксимального отдела локтевой кости, б) туннелизация дистального метадиафиза плечевой кости, в) введение жидкости в дорсальной отдел локтевого сустава (ямка локтевого отростка), г) введение жидкости в вентральный отдел локтевого сустава

После операции больным назначали консервативное лечение, направленное на улучшение кровоснабжения субхондральной кости, улучшение трофики синовиальной среды сустава, улучшение физических, физиологических и биохимических свойств хрящевой ткани, снижение отека внутрисуставных структур (хондропротекторы, поливитамины направленного действия, нестероидные противовоспалительные препараты с защитой хондроцитов, магнитотерапию, электромагнитные волны терагерцевого диапазона, гимнастику сустава).

С помощью визуально-аналоговой шкалы (ВАШ) определяли динамику болевого синдрома и объема движений в локтевом суставе. ВАШ содержала оценку боли в покое, при движении в суставе, в ночное время и дефицита амплитуды движений в баллах, от 0 до 5 (таблица).

Показатели визуально-аналоговой шкалы в баллах

|

Боль и дефицит объема движений в локтевом суставе |

Показатели в баллах (0–5) |

|||

|

Боли в покое |

Боли при физической нагрузке |

«Ночные» боли |

Дефицит амплитуды движений |

|

|

Боль отсутствует |

0 |

0 |

0 |

- |

|

Легкая боль |

1 |

1 |

1 |

- |

|

Боль, вызывающая дискомфорт |

2 |

2 |

2 |

- |

|

«Раздражающая» боль |

3 |

3 |

3 |

- |

|

«Страшная» боль |

4 |

4 |

4 |

- |

|

«Мучительная» боль |

5 |

5 |

5 |

- |

|

Дефицит объема движений: отсутствует 5–29о 30–59о 60–89о 90–119о 120–140о |

- |

- |

- |

0 1 2 3 4 5 |

Результаты исследования и их обсуждение

В ближайшие сроки после операции (до 1 года) констатировано, что боль была полностью купирована у всех пациентов.Объем движений у них был увеличен на 5–20о. Результаты лечения в сроках до 2,5 лет после лечения (отдаленные сроки) изучены у 19 больных (79,2% от пролеченных больных). Болевой синдром определялся у 4 пациентов: у 3 – умеренные боли, появляющиеся только при физической нагрузке, и у 1 – при резком движении в суставе. Объем движений был увеличен в среднем на 5°.

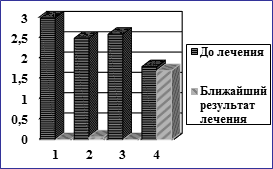

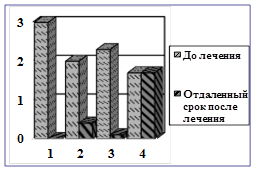

Диаграммы, характеризующие усредненные показатели визуально-аналоговой шкалы до и после лечения в ближайшие сроки, представлены на рисунке 3. Изменение интенсивности боли и объема движений у больных остеоартритами локтевого сустава до лечения и в отдаленные сроки представлено на рисунке 4.

Из диаграмм следует, что данный вид операций благоприятно влияет на результативность лечения больных посттравматическим остеоартритом: снижается интенсивность болевого синдрома, увеличивается амплитуда движений за счет снижения повышенного тонуса мышц, связанного с болевым синдромом.

Рис. 3. Изменение интенсивности болевого синдрома и объема движений у больных остеоартритами локтевого сустава до лечения и в ближайшие сроки (в баллах, макс. 3 балла). На рисунке: 1 – боли в ночное время, 2 – боли при физической нагрузке, 3 –комбинированные боли, 4 – дефицит объема движений

Рис. 4. Изменение интенсивности болевого синдрома и объема движений у больных остеоартритами локтевого сустава до лечения и в отделенные сроки (в баллах, макс. 3 балла). На рисунке: 1 – боли в ночное время, 2 – боли при физической нагрузке, 3 –комбинированные боли, 4 – дефицит объема движений

Таким образом, данная методика лечения при посттравматических остеоартритах локтевого сустава является высокоэффективной. Согласно литературным данным она также эффективна и при применении ее у больных с другими дегенеративно-дистрофическими заболеваниями суставов [5].

Клиническое наблюдение. Больной П., 35 лет, с посттравматическим остеоартритом II стадии (рис. 5а), комбинированной контрактурой левого локтевого сустава. При поступлении в отделение жаловался на дискомфорт в локтевом суставе, ноющие боли в нем после умеренной физической нагрузки (2 балла по визуально-аналоговой шкале), раздражающие боли в ночное время (3 балла по визуально-аналоговой шкале), снижение объема движений в суставе (сгибание до 55°, разгибание до 155°, супинация 80°, пронация 70°, дефицит амплитуды движений 40° – 2 балла по визуально-аналоговой шкале). Давность заболевания составила 2 года.

а б

Рис. 5. Фото с рентгенограмм левого локтевого сустава больного П., 35 л., с посттравматическим остеоартритом II стадии: а) до операции в 2 проекциях (с максимально возможным разгибанием предплечья) проекциях; б) через 2 года после операции, в боковой проекции (с максимальным разгибанием и сгибанием предплечья)

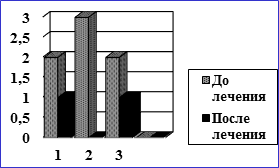

Больному осуществлены гидравлическая мобилизация локтевого сустава, туннелизация метадиафизов его костей. В послеоперационном периоде назначено консервативное лечение по схеме, описанной выше. Через 1,5 месяца после операции боли не беспокоили. На построенной визуально-аналоговой шкале отмечаются положительные признаки применения данной методики (рис. 6). Через 2 года после лечения болевой синдром отсутствовал, в том числе и в ночное время. Прибавка объема движений составила 25°. Результат лечения оценен как хороший (рис. 5б).

Рис. 6. Изменение интенсивности болевого синдрома и объема движений у больного П., 35 лет, до и через 2 года после лечения (в баллах, макс. 3). На рисунке: 1 – интенсивность боли при функциональной нагрузке, 2 – интенсивность боли в ночное время, 3 – дефицит объема движений

Заключение

Таким образом, выполнение у пациентов с посттравматическим остеоартритом I–III стадий гидравлической мобилизации локтевого сустава и субхондральной веерной туннелизации в дистальном метадиафизе плечевой кости и в проксимальном метадиафизе локтевой кости обусловило у всех наблюдаемых больных в ближайшие сроки после лечения положительные результаты. Применение у больных комплексного лечения остеоартритов приводило к стойкому положительному результату.

Гидравлическая мобилизация локтевого сустава и субхондральная туннелизация метадиафизов его костей является альтернативным малоинвазивным методом лечения остеоартритов. Он позволяет улучшить качество жизни пациентов, отсрочить выполнение реконструктивных операций.

Так как через 1–2,5 года после оперативного лечения у 21% пациентов отмечался рецидив боли, которая беспокоила при физической нагрузке, но по интенсивности была менее выраженной по сравнению с болью до лечения, можно заключить, что для закрепления положительного эффекта лечения больных остеоартритом консервативное лечение следует повторять 2 раза в год.

Библиографическая ссылка

Столбиков С.А., Солдатов Ю.П. ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА И СУБХОНДРАЛЬНАЯ ТУННЕЛИЗАЦИЯ МЕТАДИАФИЗОВ ЕГО КОСТЕЙ КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МАЛОИНВАЗИВНЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ОСТЕОАРТРИТОВ // Современные проблемы науки и образования. 2018. № 6. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=28382 (дата обращения: 16.02.2026).