Проблема формирования духовно-нравственной культуры в молодежной среде является одной из наиболее актуальных и полемических в условиях современного состояния российского общества. Пережив период глобальной переоценки ценностно-смысловых ориентиров в стране и на мировой арене в 90-е годы ХХ века, повлекшей духовно-нравственную деградацию общества, затем череду масштабных экономических кризисов, российское население находит утешение в культе демонстративного потребления, провоцируя череду новых социально-психологических, в том числе и духовно-нравственных, проблем. Доступная, благодаря интернет-ресурсам и средствам массовой информации, «жизнь напоказ» катастрофически ухудшает ситуацию, поскольку к трудностям преодоления личных кризисов, обусловленных эффектом ненасытности материальных потребностей и порождаемых им чувств уязвимости, зависти, собственной неполноценности и т.п., добавляются еще и необходимые работы по формированию «лубочного» имиджа, требующие дополнительных затрат человеческих ресурсов и времени. К сожалению, даже самые тщательные и интенсивные заботы по формированию совершенного селфбренда подобны Сизифову труду, поскольку в фундаментальную идею fashion-бизнеса заложен феномен мгновенного устаревания и постоянного обновления вещей и процессов, заставляющий вращаться колеса потребительской корзины. Уровень материального достатка для большей части общества выступает в качестве ограничителя в потребительской гонке, в лучшем случае побуждая инициативных людей к поиску более доступных имитационных ресурсов и построению воображаемой жизни в виртуальном сообществе. Концепция общества потребления предполагает эксплуатацию такой человеческой характеристики, как эмоциональность. Механизм эмоционального потребления позволяет аргументированно отойти от номинальной, обоснованной рынком, стоимости в область правил фиктивного капитала. Причем маркетологи предпочитают работать над развитием эмоционального потребления именно применительно к поколениям Y и Z, то есть молодым людям и детям [1]. Старшие поколения отличает большая рациональность и самостоятельность в выборе, что обусловлено их взрослением в более жестких условиях социально-экономической обстановки в мире и страновом разрезе, иными подходами к их воспитанию и отношением к трудовой деятельности, социальной активности. Для современной молодежи характерно исключительно эмоциональное восприятие картины мира и формирование собственного поведения без попыток предварительной объективизации ситуации. Доминирование идей получать удовольствие немедленно, обойтись минимумом усилий для максимума результата, стремление «жить здесь и сейчас, а после нас - хоть потоп», популяризуемое вследствие искаженной трактовки трудов представителей направления позитивной психологии, в долгосрочной перспективе может привести к весьма негативным последствиям [2].

Изобилие информации по улучшению качества жизни, психологии влияния и самоактуализации, обрушившееся на общественное сознание россиян за последние десятилетия, несет достаточно сильный негативный отпечаток. Активная жизненная позиция, которой свойственны, с нравственной точки зрения, высокие цели, в том числе стремление к участию в общественно значимом труде и социальных благотворительных проектах, подменяется избыточной саморефлексией, поверхностной декларацией альтруистических идей, маскирующих истинные эгоистические намерения.

Наиболее мрачным индикатором современного духовно-нравственного кризиса на фоне искусственно формируемой в общественном сознании обстановки культа праздности и довольства жизнью является духовное опустошение и крайняя форма отчаяния людей, влекущие депрессивные расстройства и суициды. В мире ежегодно совершают самоубийства порядка 800 000 человек [3]. Поскольку в официальную статистику самоубийств попадают только очевидные случаи суицида, реальное число самоубийств превышает официальные показатели в 2-4 раза, т.е. де-факто в мире ежегодно лишает себя жизни от 1,6 до 3,2 млн человек. По мнению судебных экспертов, причиной подавляющего большинства смертей от несчастного случая (передозировка лекарственных препаратов, аварии на дорогах, падение с высоты и т. п.) являются суициды [4].

В России чрезвычайно высок уровень самоубийств среди молодежи: ежегодно убивают себя 16 из 100 тыс. подростков, что почти в три раза превышает среднемировые значения [5]. Диагностика состояния духовно-нравственной культуры в молодежной среде позволит выявить доминирующие у молодых людей жизненные ценности, спектр актуальных в настоящее время проблем, степень эффективности уже реализуемых в данном контексте мероприятий и проектов и подобные элементы системы духовно-нравственного воспитания. На основе данных диагностики духовно-нравственной культуры можно с большей точностью разработать стратегию и программы духовно-нравственного развития обучающейся молодежи, организовать интеграцию образовательных учреждений с заинтересованными социальными институтами [6; 7]. Диагностический инструментарий, предназначенный для оценивания состояния духовно-нравственной культуры, целесообразно составлять из батареи методик, включив стандартизированные (например, изучения ценностных ориентаций М. Рокича, оценки нереализованного нравственного потенциала Л.Д. Кудряшовой, убеждений и ценностных ориентаций Е.Е. Туник и М.О. Янченко [8], определения нравственной мотивации, отношения к жизненным ценностям и др. индивидуальных личностных характеристик [9]) и проективные (тест «незаконченные предложения», рисуночный тест «хозяин своей судьбы» и т. п.) методики, а также уделить внимание интервьюированию.

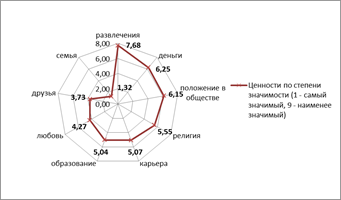

В исследовании состояния духовно-нравственной культуры, проведенном среди студентов двух ведущих университетов, военного института и многопрофильного колледжа г. Воронежа, можно отметить заслуживающие внимания результаты. В процессе диагностики применялись разработанный авторский опросник-анкета, стандартные перечисленные методики и интервью. Фрагмент аналитической работы, приведенный ниже, подтверждает наличие проблемы. Так, практически никто из опрошенных, за редким исключением, не читает в настоящее время литературные художественные произведения (было опрошено более 300 человек). В ответах на вопрос о любимых произведениях студенты ограничиваются кругом подборки классики из цикла обязательной к прочтению школьной литературы (наиболее упоминаемые «Война и мир» Л.Н. Толстого, «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского и трилогия «Властелин колец» Дж. Толкиена), перечислением фамилий авторов (из русской классики А.С. Пушкин, А.П. Чехов и т.д., изредка зарубежные авторы – Дж. Лондон) или просто прочерком в бланке анкеты. На вопрос «Какое литературное произведение художественного жанра Вы прочли в последнее время?» молодежь ответила заголовками научно-популярных книг из области формирования мышления для обретения богатства, основ интернет-маркетинга, модными экранизированными новинками («Пятьдесят оттенков серого» Э.Л. Джеймс), или были названы те же книги из вопроса про избранные; а почти половина отвечавших поставила прочерк в ответе анкеты. Как выяснилось в процессе интервью, чтение художественных книг становится труднодоступной роскошью для молодежи: студенты ссылались на дефицит времени, перегруженность информацией, транслируемой из интернет-ресурсов, дороговизну книг. Однако, на наш взгляд, причина заключается в потере интереса у основной массы молодых людей к чтению, которое подменено кинематографом (за сюжетом сериала «Игра престолов» у учащейся молодежи следить хватает времени, новинки кино они тоже стараются не пропускать). Профиль ценностных ориентаций молодых людей сложился достаточно традиционно (рисунок 1).

Рис. 1. Профиль ценностных ориентаций в студенческой среде г. Воронежа

Приоритетными ценностями выступают семья, друзья, любовь, образование, а наименее значимыми – развлечения, деньги, положение в обществе. Однако в каждой выборке присутствовали несколько респондентов, которые с точностью до наоборот выстраивали собственный профиль, на вершину пирамиды возводя деньги, статус и развлечения. Если же проанализировать характер ответов на другие вопросы, более дискретно иллюстрирующих отношение к дружбе, отношениям в коллективе, то становятся очевидными декларативность 2-го места ценности «друзья» и заниженность ценности «деньги», де-факто превалирующей над ценностями образования, карьеры и религии. В интерпретации значения денег для себя студенты в подавляющем большинстве отметили, что они выполняют роль средства для удовлетворения потребностей, а не выступают самостоятельной целью.

В вопросе выбора жизненного наставника 73% студентов обратятся за поддержкой к родителям или другим членам семьи. Друзьям свои проблемы доверят 20,63% опрошенных и только 4,76% будут искать помощи у сердечного друга (молодого человека или девушки). Удивительно, но ни один опрошенный не выбрал в качестве жизненного наставника священника и педагога, с которым установились доверительные отношения (рисунок 2).

Рис. 2. Предпочтения в выборе жизненного наставника студентами

Возможно, такой разрез обусловлен историческими обстоятельствами утраты институтом церкви наставнической доминанты с начала ХХ века, а также изменением роли личности учителей и представителей профессорско-преподавательского состава в современном образовательном процессе.

Для выяснения, в каких мероприятиях творческого характера студенты изъявили желание принять участие, были предложены несколько вариантов: костюмированные праздники, театральные постановки, ремесленные мастер-классы, проекты инновационной НИР, культурно-эстетические мероприятия life style, туризм и волонтерские проекты различной направленности (помощи детям, пенсионерам, животным) (рисунок 3). При ответах была допустима множественность выбора.

Наибольший энтузиазм у молодежи вызвал туризм и экскурсионные туры, их отметили более половины опрошенных (58,62%). Инновациями заинтересовались лишь 13,79% студентов. Согласны поработать волонтерами всего 34,48% выборки (многие из проголосовавших за волонтерство выбирали сразу несколько его направлений). Обучение ремеслу тоже не вдохновило основную массу молодых людей, только 10,34% выразили желание провести таким образом свой досуг.

Рис. 3. Диагностика предпочтений выбора творческих мероприятий для участия

С целью диагностики текущей активности участия студентов в творческих мероприятиях молодым людям было предложено самостоятельно написать, в каких творческих мероприятиях они участвуют (рисунок 4). Вследствие дефицита подобных занятий в своем расписании некоторые ответили «уборка территории», еще 10,34% не участвуют. 34,48% поставили прочерк в ответе на данный вопрос анкеты.

20,69% опрошенных помогают детям в рамках благотворительных проектов и хозяйственных мероприятий в детских домах, инициируемых Воронежским государственным педагогическим университетом и Воронежским институтом ГПС МЧС России.

Рис. 4. Диагностика активности участия в творческих мероприятиях (открытый вопрос, студенты самостоятельно называли мероприятия)

По собственной инициативе занимают активную социальную позицию только 3,45% студентов (рисунок 5). Высокий уровень духовно-нравственной культуры среды предполагает формирование аргументированной гражданской позиции членов общества, участие в социальной жизни, в частности оказание поддержки наиболее уязвимым группам населения, сохранение природных ресурсов и иную заботу об окружающем мире.

Рис. 5. Уровень социально значимой активности студенческой молодежи г. Воронежа

На диаграмме рис. 5 уже обозначено решение вопроса вовлечения студентов в общественную жизнь – 51,72% молодых людей пассивны, но хотели бы принять участие в общественно значимых мероприятиях.

Таким образом, образовательным организациям и общественным институтам следует усиливать деятельность, направленную на вовлечение молодежи в благотворительные проекты различного профиля, что будет способствовать целям духовно-нравственного воспитания, способствуя гармоничному развитию личности и формированию позитивных индивидуальных характеристик: ответственности, эмпатии, здоровому альтруизму, сотрудничеству, этичному поведению и т. п. [10].

В качестве основных направлений работ в области духовно-нравственного развития студенчества также можно обозначить: формирование интеллектуальной культуры, пропаганду здорового образа жизни, приобщение к эстетической культуре. Торжество гуманистических ценностей над материальными, акценты на развитии нравственных личностных качеств, принятие и соблюдение принципов и категорий нравственной культуры (добра, любви, добродетельности, морали) выступают индикаторами зрелой духовно-нравственной атмосферы общества, на достижение которой следует ориентироваться при работе с молодым поколением.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ № 17-06-00437.

Библиографическая ссылка

Емельянова О.Я., Шершень И.В. ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ // Современные проблемы науки и образования. 2018. № 6. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=28344 (дата обращения: 16.02.2026).