В гастроэнтерологии функциональные и органические заболевания билиарного тракта занимают одно из ведущих мест в связи с широким распространением [1-3]. Частота встречаемости патологии ЖП и желчевыводящих путей составляет 36,1–38,7%, из них на хронический некалькулезный холецистит (ХНХ) приходится 24,2%. В изменения качественного состава желчи входят уменьшение образования желчных кислот, изменение нейрогуморальной регуляции двигательной активности желчного пузыря, приводящее к гипотонии, изменение качественного состава гликозамингликанов, усиливающее повышение литогенности. Психоэмоциональные факторы оказывают влияние на формирование функциональных изменений пищеварительной системы [4-6]. В настоящее время наблюдается широкое распространение тревожных и депрессивных расстройств, оказывающих влияние на течение и прогрессирование соматической патологии, в частности заболеваний органов пищеварения. Хронические стрессы, оказывающие постоянное воздействие на организм, приводят к срыву адаптационных механизмов, которые противостоят данным факторам, происходят обострения хронических заболеваний. Желчный пузырь и желчные пути подключаются опосредованно, с участием коры и подкорковых образований, центров в продолговатом мозге, гипоталамусе [6, 7].

Цель работы. Изучить биохимический состав и психоэмоциональное состояние пациентов при патологии желчевыводящей системы у мужчин молодого возраста с целью совершенствования диагностики и лечения.

Материалы и методы исследования. Дизайн исследования состоял из анкетирования 325 юношей от 17 до 27 лет. Выделены 142 пациента с патологией билиарного тракта: I группа – 75 человек с хроническим некалькулезным холециститом (ХНХ), II группа – 67 человек с функциональными расстройствами желчного пузыря (ФРЖП). Контрольная группа состояла из 31 практически здорового юноши. Проведено детальное обследование с помощью общеклинических и дополнительных лабораторно-инструментальных методов [8, 9, 10]. Проводились фракционное дуоденальное зондирование (ФДЗ), определение показателей часового дебита основных компонентов печеночной желчи (В.А. Максимов, А.А. Чернышев, 1998). Биохимическое исследование желчи включало определение билирубина по L.Jendrassik и P.Grof (1985), общего холестерина холестеролоксидазным методом с использованием стандартных тест-наборов фирмы «Human» (Германия), фосфолипидов ферментативным методом («Sentinel», Италия), холевой кислоты по J.G.Reinhold, D.W.Wilson (1932), С-реактивного белка по Л.И. Фиалковскому (1979). Определяли индекс литогенности: холато-холестериновый индекс (Andrews E., 1932), фосфолипидно-холестериновый индекс (Ю.П. Рубенс, 1983). Исследование психоэмоционального и вегетативного статуса проводилось с применением опросника СМОЛ (Mini-mult), Спилбергера–Ханина, личностного опросника Айзенка. Статистический анализ проводился с применением программы Microsoft Office Excel 2010. Пациенты всех групп были сопоставимы по полу и возрасту. Исследование проводилось согласно требованиям Хельсинской декларации.

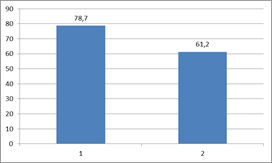

Результаты исследования и их обсуждение. В клинической картине преобладал болевой синдром – 78,7±4,7% и 61,2±5,9% в I и II группе соответственно (рис. 1). Схваткообразные боли в правом подреберье, длящиеся более 20 минут, наблюдались у 32% пациентов в I группе и у 31,3% пациентов – во II. Боли, тупые и ноющие, периодически усиливающиеся, связанные с приемом пищи и психоэмоциональными перегрузками, имели место в 46,7% и в 29,9% в обеих группах.

Рис. 1. Частота распространенности болевого синдрома в I, II группах

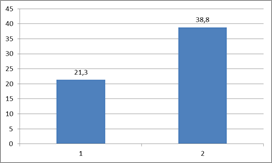

Рис. 2. Частота распространенности диспепсического синдрома в I, II группах

Диспепсический синдром был определен в 21,3±4,7% случаев в группе хронического холецистита и в 38,8±5,9% случаев – во II группе (рис. 2). Чередование запоров и поносов определено у 57,3±5,7% пациентов I группы и в 31,3±5,7% – во II группе, р<0,01.

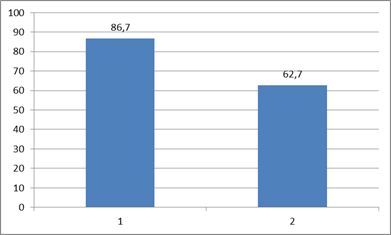

Рис. 3. Частота распространенности астеновегетативного синдрома в I, II группах

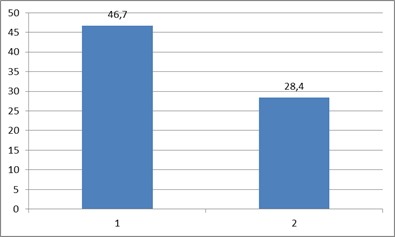

Астеновегетативный синдром отмечался в 86,7±3,9%, в 62,7±5,9% случаев, р<0,05 (рис. 3); раздражительность – в 60% и в 43,3%, нарушение сна – в 42,7% и 23,9% в обеих группах соответственно. В 46,7±5,8% и в 28,4±5,5% случаев в обеих группах выявлены кардиальные боли умеренной силы, перебои, без взаимосвязи с физической нагрузкой, усугубляемые приемом алкоголя, жирной и жареной пищи, р<0,05 (рис. 4); в 19,4±4,8% и в 33,3±5,4% случаев – кожный зуд соответственно, р<0,05. Артралгия (9,3%) отмечена только у представителей II группы.

Рис.4. Частота распространенности холецистокардиального синдрома в I, II группах

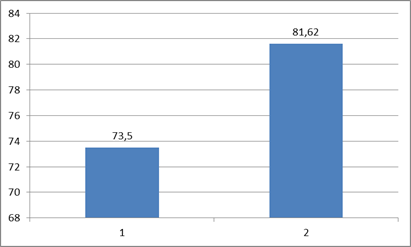

При изучении сократительной способности желчного пузыря с использованием желчегонного завтрака (яблочный сок 150–200 мл) у 68,9% пациентов I группы и 43,2% юношей II группы было выявлено значительное отставание опорожнения желчного пузыря, свидетельствующее о его гипофункции. У 22,2% пациентов I группы и у 43,2% юношей II группы зарегистрирована гиперфункция желчного пузыря (73,5±2,24% и 81,62±2,9%) (рис. 5).

Рис.5. Частота встречаемости гиперфункции желчного пузыря в I, II группах

Результаты фракционного дуоденального зондирования (ФДЗ) выявили следующие нарушения функции желчного пузыря и сфинктера Одди. У 50,7% пациентов I группы имели место гипотония желчного пузыря – IV этап до 44,85±2,35 мин, увеличение объема пузырной желчи до 65,79±2,79 мл, выраженное снижение напряжения секреции пузырной желчи до 1,45±0,22 мл/мин. У 33,3% пациентов группы холецистита имели место удлинение рефрактерного периода (II этап), увеличение объема пузырной желчи, снижение напряжения секреции пузырной желчи, доказывающие гипофункцию желчного пузыря и спазм сфинктера Одди, в 16% случаев констатировалась гиперфункция желчного пузыря. В группе с функциональными нарушениями билиарного тракта определялись гиперфункция желчного пузыря (38,8%) и спазм сфинктера Одди (14,9%). При исследовании биохимического состава пузырной желчи (табл. 1) в группе с функциональными расстройствами определено снижение содержания холевой кислоты (ХК) – 17,17±0,04 ммоль/л и фосфолипидов (ФЛ) – 1,93±0,04 ммоль/л, р<0,001, относительно группы контроля: ХК=17,73±0,21 ммоль/л и ФЛ=2,17±0,04 ммоль/л, при этом наблюдается рост холестерина (ХС) до 5,24±0,16 ммоль/л, р<0,01. Показано снижение холато-холестеринового и фосфолипидно-холестеринового коэффициентов относительно группы контроля, р<0,001.

Таблица 1

Биохимические показатели пузырной желчи пациентов (М±m)

|

Признак |

Контроль n=31 |

ДРБТ n=67 |

ХНХ n=75 |

|

Холевая кислота, ммоль/л |

17,73±0,21 |

17,17±0,04** |

16,12±0,11*** |

|

Холестерин, ммоль/л |

4,62±0,13 |

5,24±0,16** |

5,71±0,13*** |

|

Фосфолипиды, ммоль/л |

2,17±0,04 |

1,93±0,04*** |

1,9±0,01*** |

|

Билирубин, ммоль/л |

2,31±0,08 |

3,78±0,018*** |

3,11±0,16*** |

|

ХХК |

3,84±0,11 |

3,27±0,1*** |

2,82±0,05*** |

|

ФХК |

0,48±0,06 |

0,36±0,01* |

0,33±0,008* |

*р<0,05, **р<0,01, *** р<0,001 – достоверность различий с контролем

·р<0,05, ··· р< 0,001 – между группами ХНХ и ДРБТ

Интересен тот факт, что во II группе у юношей выявилось статистически достоверное увеличение концентрации билирубина в составе желчи желчного пузыря вследствие повышения концентрационной функции слизистой оболочки пузыря из-за нейрогуморальных изменений. Повышенный уровень билирубина наряду с гипокинезом желчного пузыря и гипертонусом СО приводят к холестазу и нарушению обмена пигментов.

Снижение холевой кислоты и фосфолипидов, возрастание содержания холестерина определены в первой группе относительно группы контроля, р<0,001, и второй группы, р<0,001 [11, 12]. Содержание билирубина в составе желчи в группе с холециститом выше, чем в группе контроля (р<0,001), и ниже, чем во II группе (р<0,001). Сокращение холато-холестеринового коэффициента в группе холецистита до 2,82±0,05 (р<0,001) по сравнению с контролем показывает изменение качественного состава пузырной желчи. Фосфолипидно-холестериновый коэффициент в сравнении с группой контроля и со второй группой более низок в первой группе, р<0,05. При сопоставлении с группой контроля в первой группе выявлены повышение часового дебита холестерина – 3974±0,0111, фосфолипидов – 0,409±0,011, билирубина – 0,1822±0,001, р<0,001, уменьшение часового дебита холевой кислоты в печеночной желчи, р<0,001, приводящее к нарушениям процессов конъюгации и мицеллообразования [5, 13, 14]. Анализ личностной тревожности по шкале Спилбергера–Ханина в 44,8% случаев во II группе и в 34,7% случаев в I группе показал ЛТ средние и низкие уровни. У 55,2% пациентов с дисфункциями и у 65,3% больных ХНХ уровни ЛТ оказались высокими (табл. 2).

Таблица 2

Уровни тревожности и депрессии у пациентов с ХНХ, с ФРЖП и у лиц контрольной группы (М±m), баллы

|

Показатели |

Контроль n=31 |

ДРБТ n=67 |

ХНХ n=75 |

|||

|

Низкий и средний уровень n=30 |

Высокий уровень n=37 |

Низкий и средний уровень n=26 |

Высокий уровень n=49 |

|||

|

УД |

28,94±2,7 |

31,9±1,8 |

42,1±2,2*** |

35,15±1,7 |

44,12±2,4** |

|

|

РТ |

16,94±1,8 |

21,63±1,7 |

27,84±2,4*** |

25,5±2,0** |

26,0±2,1*** |

|

|

ЛТ |

29,6±2,9 |

36,6±1,5* |

47,7±1,2*** |

41,35±2,8** |

56,8±1,9*** |

|

*р<0,05, **р<0,01,*** р<0,001 – достоверное отличие от группы контроля

Полученные величины группы контроля оказались ниже величин I и II групп, что доказывает высокую тревожную реакцию на ситуацию, р<0,001. При сопоставлении I и II групп высокий показатель ЛТ (56,8±1,9 балла) отмечен в I группе, предрасположенность реагировать тревогой на обстоятельства, р<0,001. По шкале депрессии в трех группах набрали не более 50 баллов, 55,2% во второй группе и 65,3% в первой группах наработали 44,12±2,4 и 42,1±2,2 баллов, р<0,001. По характеру личности выявлены интроверты: во II группе 52,2±6,1%, в I – 62,7±5,6% пациентов, р<0,001; экстраверты: во II группе 35,8±5,8%, в I – 17,3±4,4% пациентов, в группе контроля 80,7±7,1%, р<0,001. Отмечена высокая степень нейротизма (более 15 баллов) у 66,7% пациентов в группе с холециститом, в группе с функциональными нарушениями – 58,2%, 9,68% – в группе контроля. Пессимистичный, меланхолический тип личности отмечен в 66,7% в I группе в отличие от II группы – 34,3%. Осуществленный разбор теста СМОЛ (сокращенный многофакторный опросник личности) выявил отличия пациентов II группы, р<0,05, от группы контроля: шкалы 2 (депрессия), 3 (истерия), 4 (психопатия), отсюда нерешимость, робость, чувствительность. Приумножение показателей во II группе по шкале гипомании, девятой указывало на активность таких лиц, но им не хватает упорства (р<0,05). Предложенный анализ определил отличие пациентов I группы от пациентов группы контроля: шкалы 7, р<0,05; 1, 6, р<0,01; 2,3, р<0,001, что доказывает факт тревоги за состояние здоровья, раздражительность, страдание, немощь, робость. Такие люди плохо адаптируются, тревожно-мнительны. Обнаружена обратная корреляционная связь средней силы между индексами литогенности желчи (холато-холестериновый и фосфолипидно-холестериновый величины) и высоким показателем нейротизма: r = –0,31 и r = –0,32 (р<0,05) во II группе пациентов. При наличии хронического холецистита данная связь становилась сильнее (r = –0,33 и r = –0,42, р<0,05).

Выводы. Функциональные заболевания желчного пузыря приводят к изменению качественного состава желчи пузыря и печени, а именно к снижению концентрации коллоидальных регуляторов (фосфолипидов, холевой кислоты) и увеличению литогенных свойств (сокращению холато-холестеринового, фосфолипидно-холестеринового величин), а при органической патологии эти изменения становятся более выраженными. При анализе результатов обнаружена обратная корреляционная связь средней силы между высоким указателем нейротизма, а также показателями литогенности желчи. Проведенное комплексное исследование биохимического состава желчи и психоэмоционального состояния пациентов с билиарной патологией продемонстрировало необходимость применения современных методов диагностики дисфункции билиарного тракта во взаимосвязи с клиническими особенностями заболевания и изменениями психоэмоционального статуса [15-17]. Знание данных особенностей на амбулаторно-поликлиническом этапе позволит контролировать течение заболевания для своевременного применения превентивных мер в развитии обострений и осложнений. Поддержание уровней реактивной и личностной тревожности, депрессии в пределах нормативов является важной мерой профилактики развития и усугубления психосоматических нарушений. Познание изменений биохимических показателей желчи и наблюдение в динамике предупредят развитие камнеобразования.

Библиографическая ссылка

Волевач Л.В., Демидова Н.А., Камалова А.А., Гурьев Р.Д., Габбасова Л.В., Гарипова Р.А. ВЗАИМОСВЯЗИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ И БИОХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ЖЕЛЧИ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА С БИЛИАРНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ // Современные проблемы науки и образования. 2018. № 6. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=28314 (дата обращения: 08.01.2026).