Речь билингва – объект разнообразных исследований, которые осуществляют ученые разного профиля. Детский билингвизм в Республике Саха (Якутия) – это явление, обретающее в условиях глобализации новое значение, поскольку именно он – оптимальный и естественный путь к полилингвизму.

Билингвизм, как отмечают многие ученые, положительно сказывается на развитии метаязыковых способностей у детей: они легко осознают произвольность наименований за счет использования двух языков [1, с. 20], читают лучше (не скорость чтения) и фонологически развитее [2, с. 1869], у них отмечается аналитический подход к устной и письменной речи [3] и более высокий уровень орфографической грамотности.

Метаязыковые способности при этом тесно переплетены с осознанными действиями над языком. Метаязыковое умение – это «способность использовать метаязыковые знания (знания о языке) для анализа и осознанного конструирования речевых единиц» [4], это осознанные практические действия по интерпретации и трансформации языкового материала, отражающиеся в форме самостоятельных суждений и в теоретизировании школьников на лингвистическую тему [5, с. 64]. Сформированность метаязыковой способности также является одной из ключевых предпосылок освоения письма и чтения [6, с. 155]. Именно чтение – это лингвистическая, металингвистическая и метапознавательная деятельность, которая требует сознательного контроля познавательных процессов [7, с. 3]. Зарубежные исследователи определяют метаязыковое знание как способность использовать язык как объект мышления в противоположность простому употреблению языковой системы для понимания и продуцирования фраз [8].

Цель исследования. Проявления метаязыковых способностей – это показатель того, что ребенок «нащупывает» язык в своей речи, проявляет осознанное отношение к языку и речи в целом. В нашем понимании – в интеръязыковом плане – метаязыковые умения способствуют осознанному разграничению языковых систем, усвоению на их базе других языков, даже если в коммуникативной ситуации билингв погружается полностью в одну языковую систему и культуру. На наш взгляд, необходимо целенаправленное развитие метаязыковых способностей у детей-билингвов в процессе школьного обучения. С этой целью нами проектируется система развития метаязыковых способностей на основе материалов родного (этнического), русского и английского языков у билингвальных детей, которые применялись бы в рамках изучения русского языка в начальной школе.

Методы и материалы исследования. Для понимания особенностей метаязыкового развития детей нами было проведено исследование на основе междисциплинарного подхода в период с 2016 года по 2018 год. В исследовательское поле были включены учителя начальных классов и английского языка, родители первоклассников, школьники-билингвы и школьники-монолингвы. Всего приняли участие около 500 человек. Экспериментальные данные дают сведения об особенностях детского билингвизма в национальном регионе России. Только комплексное исследование на стыке психолингвистики, когнитологии, онтобилингвологии и методики обучения языкам может дать максимально полную и достоверную картину речевого онтогенеза и развития у детей-билингвов, выявить уязвимые места, требующие особого подхода. В нашем исследовании применялись методы обобщения и сравнения разных подходов на основе аналитического обзора трудов российских и зарубежных авторов; констатирующий психолингвистический и методический срезы с применением авторского технологического маршрута в несколько этапов, тестирование и устное интервьюирование учащихся, педагогический опрос, анкетирование родителей.

Эмпирические данные учащихся обрабатывались и сопоставлялись в качественно-количественных параметрах (процентное распределение и ранжирование). Оценка результатов проводилась по балльной системе.

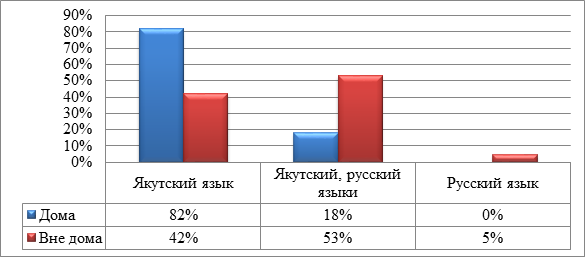

На формирование детского билингвизма влияет принципиальное отношение родителей к языковому воспитанию. Для многих городских детей саха языком общения в кругу семьи является родной (этнический) язык, а вне дома – родной и русский языки. Об этом свидетельствуют результаты нашего опроса среди родителей первоклассников городских школ на первом этапе комплексного исследования (рис. 1).

Рис. 1. Язык общения родителей с детьми

Всего 5% родителей общаются вне дома только на русском языке, объясняя это следующими причинами: «ребенок сам начинал говорить по-русски», «ребенок больше любит говорить на русском языке», «ребенок воспринимает русский язык быстрее, чем якутский», «окружение русскоязычное», «мы (родители) сами русскоязычные». Но сложность заключается в том, что при общении со своими детьми на родном языке некоторые родители часто вставляют в свою речь слова на русском языке. А это ведет к смешению языков самим ребенком, поскольку нарушается языковая ассоциация с человеком (один язык – одно лицо). На вопрос соблюдения родителями паритетного использования языков в собственной речи ответы даны ниже (рис. 2).

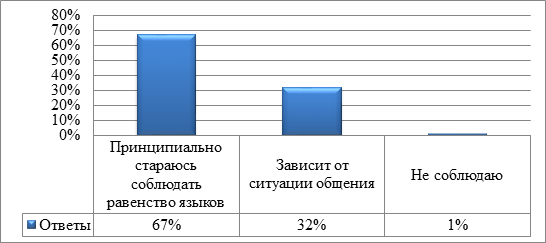

Рис. 2. Соблюдение паритета языков

Из 32% родителей, которые пользуются двумя языками в зависимости от ситуации общения, 18% респондентов признаются, что смешивают языки осознанно в собственной речи, чтобы таким образом быстрее и четче передать свою мысль.

Следующим опросом выявлено, что 78% детей в 3-4 года общались с родителями на родном языке (перед поступлением в ДОУ), а к школьному возрасту – 46% детей. Этими цифрами подтверждается факт того, что язык воспитания и развития в дошкольном возрасте играет важнейшую роль в становлении билингва как языковой личности.

Далее мы провели устный опрос детей и их родителей для получения общих сведений о характере проявления метаязыковых способностей как потенции у детей дошкольного возраста. Известно, что метаязыковая способность проявляется практически у всех детей, но является неординарным феноменом. Утрата же способности к изучению языков, нарушение металингвистических операций, по мнению Р.О. Якобсона, – свидетельство афазии [9, с. 120]. Результаты анкетирования показывают, что конструкторская (формообразование и словообразование) и словотворческая (инновация с нарушением нормы) деятельность у детей-билингвов активизируется сразу на двух языках.

Согласно развитию речевого онтогенеза у детей по направлению «от неосознанности к сознаванию» [10, с. 156] мы полагаем, что метаязыковая способность у детей-билингвов проявляется с осознанием в какой-то степени собственной и чужой билингвальности благодаря наблюдениям над речью и языковыми явлениями. Отметим, что такое понимание приходит к монолингвам и билингвам по-разному и в разной интенсивности [11, с. 445].

Нами был изучен процесс становления сознательного отношения к языкам у билингва, чтобы попытаться ответить на вопрос «когда же языки вызывают интерес у детей?». По утверждению российских исследователей, средний возраст, в котором моноязычный ребенок начинает проявлять интерес к языкам, – это 3-4 года. Мы выяснили средний возраст ребенка-билингва (в нашем случае саха), когда он начинает проявлять интерес к языкам, задавать вопросы родителям, следовательно, осознавать в какой-то степени пользование им двумя языками – это 5-6 лет. Переводческая деятельность начинает проявляться вслед за проявлением интереса к языку, к 6-7 годам.

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты нашего исследования показали картину того, как развивается языковое и метаязыковое сознание детей в динамике и как это отражается в их письменной и устной речи. Так, мы смогли определить три «кита» метаязыковости, которые тесно взаимосвязаны между собой: 1) осознанность, 2) аналитический (сравнительный) подход, 3) познавательная деятельность. Становится ясным то, что необходимо целенаправленное развитие метаязыкового понимания и умений. Наша цель – построить обоснованную систему формирования метаязыковых умений на уроках русского языка, так как в дальнейшем языком обучения всем предметам, в том числе иностранному языку, является русский язык.

По результатам социологического опроса родителей следует констатировать, что:

- существуют разные модели билингвального воспитания («принципиальность», «общественное влияние», «"жертвы" детского сада», «смешанное воспитание»);

- при всем своем желании соблюдать определенные принципы родители испытывают трудность в сбалансированном билингвальном воспитании своего ребенка;

- у большинства детей явно прослеживается возрастная тенденция «от этнического языка к русскому языку» как результат сильного влияния языка окружения.

Из результатов эксперимента вытекает вывод о том, что пока ребенок не осознает собственную билингвальность и не признает родным языком один (этнический) язык (при этом основным языком мышления может быть русский язык), он будет иметь помеху в развитии языковых способностей, постоянно смешивая два языка в сознании и в речи.

Нами выявлены младшие школьники с недостаточно развитыми языковыми представлениями, следовательно, и метаязыковым пониманием – около 37,5% детей. Их мы отнесли в группу детей «с дефицитом метаязыкового потенциала», для которых с целью развития метаязыковых способностей предлагаем применить комплекс упражнений, разработанный на основе наших моделей, и билингвальный словарь понятий в рамках синхронного обучения языкам, в том числе в процессе обучения грамоте. Предлагаемые упражнения построены на основе когнитивного, сравнительно-сопоставительного, сознательного принципов. Это так называемый «Профиль билингва» с возможностью интеграции в любые вариативные образовательные системы. В нашем случае речь идет и об интеръязыковой деятельности на уроках, когда: 1) объектом специального изучения становятся одновременно два-три языка в их взаимосвязи (якутский, русский и английский языки); 2) метаязыковые знания и умения переносятся с одного учебного предмета на другой. Условно мы разделили задания на три группы: 1) направленные на развитие языковой догадки; 2) транспозиционные упражнения; 3) упражнения по предупреждению и устранению интерференции.

В разработанный комплекс упражнений мы включили материалы на русском и якутском языках, а также пропедевтический материал на английском языке с учетом того, что изучение иностранного языка идет по обратному пути «от сознательности к неосознанности». В нашем случае изучение двух языков становится базой для формирования полилингвизма. Солидаризируясь с мнением отечественных ученых, отметим, что навыки, приобретенные обучающимся в родном и русском языках, должны быть перенесены на обучение иностранному языку.

Именно от осознанного отношения к языку и речи нужно отталкиваться школьникам при изучении английского языка. Анкетирование учителей начальных классов и английского языка подтверждает известную позицию, касающуюся языка-посредника – единогласным ответом был «русский язык». Хотя если проводить обучение английскому языку в сопоставительном ключе, то имеет место опора и на якутский язык, так как устройства этих языков имеют много точек соприкосновения, особенно в фонетике и лексике.

Отметим, что метаязыковую деятельность ребенка исследователи понимают по-разному. Одни исследователи полагают, что метаязыковой возраст относится к дошкольному возрасту, а другие утверждают, что она проявляется только в школьном обучении. Во многих трудах лишь косвенно затрагивается тема, и они ориентированы в основном на детей дошкольного возраста. Нас же интересует школьный этап, хотя мы придерживаемся мнения, что метаязыковые способности нужно активизировать и развивать у детей еще с дошкольного возраста. Предлагаемые технологии и методики не дают эффективного развития метаязыковых умений у младших школьников, а специальные методические разработки по развитию метаязыковых способностей для билингвов отсутствуют. Результаты проведенных нами исследований показывают, что у детей-билингвов бывают разного рода метаязыковые проявления. Наша позиция коррелирует с точкой зрения онтолингвиста Г.Р. Добровой о том, что к метаязыковой деятельности относятся не только вербализированные рассуждения о языке, но и менее словесные и менее осознанные проявления, говорящие о языковом анализе, например: замечание и понимание разницы в произношении звуков, исправления, самоисправления, инновации [12, с. 182].

О том, что необходимо целенаправленное формирование метаязыкового понимания у ребенка еще в дошкольном возрасте, высказывались и зарубежные исследователи (Е. Кларк, Д. Слобин, Т. Тульвисте). Также зарубежными исследователями отмечается, что интерес к языку у детей появляется на третьем году жизни и начинает исчезать в 6-7 лет, что отрицательно сказывается на дальнейшем усвоении языкового богатства [13, с. 96]. Если взять результаты нашего исследования именно билингвальных детей, то складывается противоположная позиция: интерес к языкам (изолированно) и их реализации в речи к школьному возрасту не исчезает, а приобретает новые очертания, переходя в качественно другой интерес, когда происходит четкая дифференциация языков в сознании ребенка. Российские онтолингвисты тоже указывали 4-8 лет как пик метаязыковой деятельности [14, с. 50], что не противоречит результатам нашего исследования.

Заключение. Итак, подводя итоги нашего исследования, обозначим ряд проблем, с которыми мы столкнулись в процессе экспериментальных работ:

1. Проблема осознания собственной билингвальности. Характерным является то, что городские дети очень часто в различных ситуациях смешивают языки. Для того чтобы выйти на метаязыковой уровень, им необходимо достичь такого рода осознания.

2. Проблема внутриязыковой и межъязыковой интерференции, интеркаляции. Во избежание интерференционного процесса необходимо оптимальное применение сравнительно-сопоставительного приема – внутриязыкового сравнения и межъязыкового сопоставления. В положительном ключе из одного языка могут быть перенесены не только языковые явления, но и действия (умения делить слова на слоги, составлять звуковую схему, выполнять фонетический разбор и т.д.).

3. Проблема переноса, понимания языковых понятий (терминов), тождественных в системах родного и русского языков. Дети актуализируют уже известное им путем идентификации названия этого понятия. На разных языках им кажется, что это разные понятия, потому что звучат и пишутся по-разному.

Таким образом, метаязыковая деятельность – один из видов когнитивной стратегии языкового интеллекта, это сквозной сегмент в образовательной деятельности, который проецирует в деле проявления триады «язык, мышление и речь» и приводит к осознанному отношению к языку и речи, когда дети демонстрируют зачатки лингвистической компетенции. Метаязыковая деятельность также способствует формированию «объемного» языкового мышления как выхода из миниатюрной языковой картины мира, развитию потенциала к полиязычию – готовности усвоить другие языки. Она играет важную роль в становлении билингвальной языковой личности.

Библиографическая ссылка

Унарова В.Я. О НЕОБХОДИМОСТИ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО РАЗВИТИЯ МЕТАЯЗЫКОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ-БИЛИНГВОВ // Современные проблемы науки и образования. 2018. № 6. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=28298 (дата обращения: 16.02.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.28298