Начальный этап обучения в высшей школе является для вчерашнего школьника стрессогенным событием. Поэтому вопросы адаптации первокурсников к новым для них условиям жизни являются одной из насущных проблем медико-биологических, психологических и педагогических наук [1]. Адаптация происходит благодаря мобилизации функциональных резервов и требует значительного напряжения регуляторных систем, что в неблагоприятных условиях может спровоцировать развитие самых различных заболеваний [2, 3, 4]. Кроме того, адаптационные процессы связаны с морфофункциональными показателями организма, которые укладываются в категорию конституциональных. Конституция является фундаментальной характеристикой целостного организма, воплощающей представление о качественном единстве его биологической организации. Для современного этапа развития конституциологии характерны многомерность, комплексность, изучение межсистемных корреляций как попытка согласовать между собой различные аспекты конституции, в том числе и морфологический с физиологическим. Известно, что у представителей различных типов морфологической конституции (типов телосложения) исходное состояние функциональных систем отличается рядом особенностей. Так, по данным Л.В. Музуровой и И.Е. Кочелаевской [5], избыточная масса тела и низкий рост ассоциируются с недостаточными функциональными возможностями сердечно-сосудистой системы в сочетании с ваготонией. В исследовании Т.В. Казаковой [6] констатировано увеличение индекса напряжения при ортостазе, связанное с повышенным развитием мышечного компонента массы тела. В то же время на сегодняшний день не теряет своей актуальности изучение конституциональных особенностей регуляции сердечно-сосудистой и вегетативной нервной систем в период адаптации к обучению в высшей школе.

Цель исследования: выявить особенности функционального статуса сердечно-сосудистой системы во взаимосвязи с особенностями телосложения студентов на начальном этапе обучения в высшем учебном заведении.

Материалы и методы исследования

В исследовании приняли участие 468 юношей в возрасте 17–19 лет, обучающихся на первых курсах Красноярского государственного медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого и Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева. Исследование проводилось в начале учебного года. Для обеспечения однородности выборки были обследованы студенты, прибывшие на обучение из районов Красноярского края и других городов России, так как, по нашему мнению, данные студенты испытывают большую стрессогенную нагрузку в сравнении с юношами, не поменявшими место жительства.

Всем юношам проведено антропометрическое обследование с последующим расчетом жирового, мышечного и костного компонентов массы тела, индекса массы тела и определением типа телосложения по В.П. Чтецову [7]. На основании величины артериального давления и частоты сердечных сокращений рассчитывали вегетативный индекс Кердо (ВИ), индекс адаптационного потенциала по Р.М. Баевскому (ИАП), индекс энергопотенциала по Робинсону (ИР) [8, 9]. В таблице 1 приведены критерии всех использованных индексов.

Индекс Кердо указывает на преобладающее влияние симпатической или парасимпатической нервной систем либо на их функциональное равновесие. По индексу адаптационного потенциала оценивают состояние сердечно-сосудистой системы с позиций адаптации. Индекс Робинсона, определяемый в покое, указывает на функциональные резервы сердечно-сосудистой системы.

Таблица 1

Критерии оценки функционального состояния юношей по величинам индексов Кердо, Баевского и Робинсона

|

Вегетативный индекс Кердо |

|

|

Симпатотония |

ВИ>0 |

|

Ваготония |

ВИ<0 |

|

Эйтония |

ВИ=0 |

|

Индекс адаптационного потенциала по Р. М. Баевскому |

|

|

Удовлетворительная адаптация |

ИАП=1,5–2,59 ед. |

|

Напряжение механизмов адаптации |

ИАП=2,6–3,09 ед. |

|

Неудовлетворительная адаптация |

ИАП=3,1–3,59 ед. |

|

Срыв механизмов адаптации |

ИАП=3,6 и более ед. |

|

Индекс энергопотенциала Робинсона |

|

|

Отличный уровень |

ИР<70 |

|

Хороший уровень |

ИР=70–84,9 |

|

Средний уровень |

ИР=85–94,9 |

|

Плохой уровень |

ИР=95–110,0 |

|

Очень плохой уровень |

ИР>110 |

Статистические методы включали расчет медианы, первого и третьего квартилей. Значимость межгрупповых различий оценивалась с использованием непараметрических критериев (U-критерий Манна–Уитни, критерий χ2). Для выявления степени сопряженности между варьирующими морфологическими и функциональными признаками применен корреляционный анализ. Связь при коэффициенте корреляции менее 0,5 оценивалась как слабая, 0,5–0,7 – средняя и свыше 0,7 – сильная [10].

Результаты исследования и их обсуждение

Базовыми параметрами для оценки физического развития молодых людей являются габаритные размеры. В нашем исследовании медиана длины тела составила 177,4 [172,0; 183,0] см при колебании данного параметра в пределах от 157,5 см до 204,0 см. Несмотря на довольно широкий размах значений признака, коэффициент вариации был невысоким – 3,9%. Медиана массы тела составила 68,3 [60,6; 76,4] кг. При этом внутригрупповая изменчивость массы тела оказалась значительно выше, чем у длины. Это отразилось в большом диапазоне значений (от 46 до 136 кг) и определило больший коэффициент вариации – 16,4%.

На основании анализа массо-ростовых соотношений по индексу массы тела выявлено, что 69,3% первокурсников имеют нормальную массу тела, избыточная масса тела и ожирение зарегистрированы в 13,4% наблюдений, у 17,3% юношей констатирован дефицит массы тела.

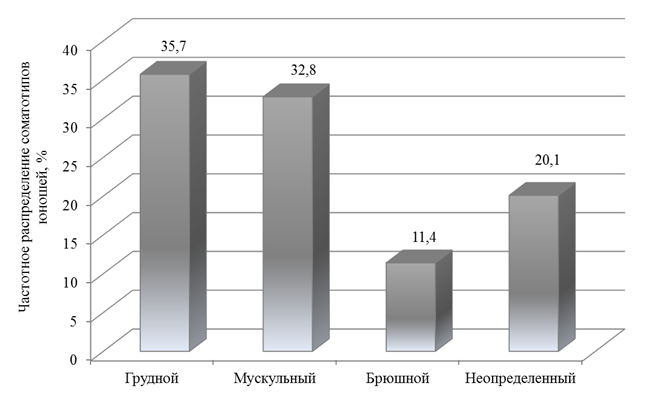

Соматотипирование позволило определить частотное распределение типов телосложения юношей (рис. 1).

Рис. 1. Частотное распределение типов телосложения юношей-первокурсников

Грудной и мускульный соматотипы в группе юношей 17–19 лет регистрируются с близкой частотой – 35,7±2,6% и 32,8±2,8% соответственно. Самым редким оказался брюшной соматотип, который был диагностирован у 11,4±1,8% обследованных. В 20,1±2,2% случаев выявлен неопределенный соматотип.

Расчет компонентного состава тела показал, что абсолютное количество жировой массы равнялось 12,3 [10,4; 13,8] кг, что в процентах от массы тела составило 18,0 [16,2; 20,5]%. При этом изучение распределения подкожно-жирового слоя выявило, что преимущественное накопление жира локализовано на животе и бедрах, где были зарегистрированы максимальные величины жировых складок – 14,3 [11,8; 16,4] мм и 13,9 [11,9; 15,7] мм соответственно.

Преобладающим компонентом массы тела, как в абсолютных, так и в относительных значениях, является мышечный, который у обследованных юношей составил 32,3 [28,6; 36,8] кг, или 47,2 [45,1; 50,0]% от массы тела. Содержание костного компонента у юношей в абсолютных числах равнялось 11,6 [10,2; 12,1] кг, а в процентах от массы тела – 16,9 [15,0; 17,8]%.

Важным представляется изучение функциональных показателей мышечной системы в абсолютных и относительных показателях. Абсолютные числа дают общее представление о развитии мышечной силы, а по относительным можно судить о гармоничности развития мышечной системы во взаимосвязи с другими характеристиками, прежде всего с массой тела. Абсолютная кистевая мышечная сила сильнейшей руки составила в среднем 48,3 [43,7; 52,9] кг, относительная – 70,2 [65,6; 74,2]%, что свидетельствует о достаточно хорошем функциональном состоянии мышечной системы.

Оценка функционального статуса первокурсников по индексу Кердо показала, что в начале учебного года в структуре общего вегетативного тонуса преобладает симпатотония, выявленная у 69,9% юношей. У 26,2% обследованных констатирована ваготония, и лишь 3,9% обследованных характеризовались наличием эйтонии – функционального равновесия отделов вегетативной нервной системы. Попытка сопоставить величину индекса Кердо с типом телосложения оказалась безуспешной – значимых связей между вегетативным статусом и соматотипом выявлено не было.

Медиана значений индекса адаптационного потенциала составила 1,8 [1,6; 2,4] ед, что в совокупности соответствует удовлетворительному уровню адаптации. В целом по выборке частота встречаемости данного уровня адаптации составила 89,3%. У 10,7% юношей индекс адаптационного потенциала был более 2,6 ед, что позволило диагностировать у них напряжение механизмов адаптации. Неудовлетворительной адаптации и срыва ее механизмов выявлено не было.

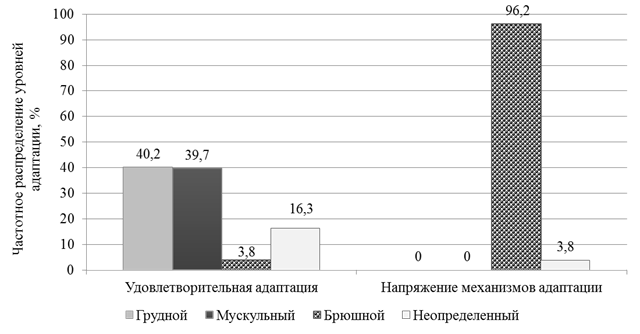

Сопоставление величин индекса адаптационного потенциала с типом телосложения показало, что среди юношей с напряжением механизмов адаптации не было представителей грудного и мускульного соматотипов (рис. 2). При этом только 3,8% представителей брюшного соматотипа имели удовлетворительный уровень адаптации. Абсолютным лидером по напряжению механизмов адаптации (96,2%) является именно брюшной соматотип.

Рис. 2. Адаптационный потенциал юношей в зависимости от типа телосложения

Уровень индекса энергетического потенциала Робинсона характеризовался достаточной вариабельностью. Разброс значений данного признака находился в пределах от 54,0 до 156,1 при медиане 76,4 [72,3; 79,7]. По выборке в целом, без учета типа телосложения, у большинства юношей (36,9%) выявлен хороший уровень энергопотенциала. У 20,4% обследованных величина индекса Робинсона соответствовала отличному уровню. В 24,7% наблюдений уровень энергопотенциала определен как удовлетворительный. Плохой и очень плохой уровни зарегистрированы в 13,3% и 4,7% случаев соответственно.

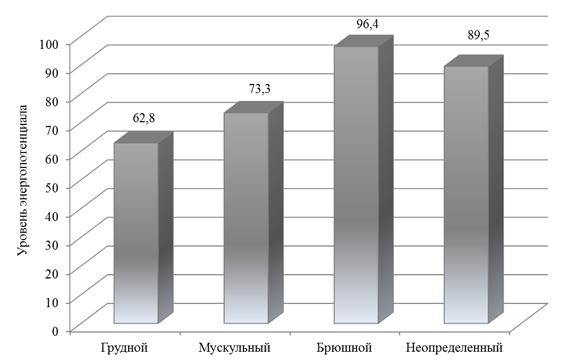

Выявлено, что уровень энергопотенциала связан с типом телосложения (рис. 3). Самые высокие значения данного индекса, соответствующие плохому уровню выносливости, отмечены у представителей брюшного соматотипа – 96,4 [92,5; 98,9]. Несколько ниже значения индекса Робинсона выявлены у юношей, относящихся к неопределенному соматотипу, – 89,5 [85,3; 91,9]. Наилучшими показателями энергопотенциала организма обладали представители грудного соматотипа – их самые низкие значения индекса (62,8 [60,0; 63,9] свидетельствуют об отличной выносливости. Также хороший уровень энергопотенциала организма выявлен у юношей мускульного соматотипа – 73,3 [70,6; 74,8].

Рис. 3. Уровень энергетического потенциала в зависимости от соматотипа

Корреляционный анализ подтвердил наличие конституциональных особенностей функциональных показателей. Выявлено наличие связей средней силы между величиной индекса адаптационного потенциала и массой тела (r=0,638), а также с количеством жировой ткани (r=0,569). Обратная корреляция средней силы выявлена между индексом адаптационного потенциала и костной массой (r= –0,593). Величина индекса Робинсона коррелировала с массой тела (r=0,579) и жировой массой (r=0,511). Все корреляционные связи были статистически значимыми (p<0,05; 0,01).

Выводы

Таким образом, наше исследование подтверждает концепцию морфофункционального единства организма человека. На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

1. В структуре исходного вегетативного статуса юношей-первокурсников преобладает симпатическое влияние нервной системы.

2. Наиболее уязвимыми в плане нарушения адаптационных механизмов являются представители брюшного соматотипа как имеющие самые высокие значения индекса адаптационного потенциала и индекса Робинсона.

3. Наличие взаимозависимости между морфологическими и функциональными показателями подтверждено результатами корреляционного анализа: чем больше жировая масса, тем выше индекс адаптационного потенциала и индекс Робинсона, что свидетельствует о напряжении механизмов адаптации и низкой выносливости организма.

Библиографическая ссылка

Казакова Г.Н., Панкова Е.С., Замкова Е.В., Зюзюкина А.В., Синдеева Л.В. КОНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС ПЕРВОКУРСНИКОВ КАК КРИТЕРИЙ АДАПТАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ // Современные проблемы науки и образования. 2018. № 6. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=28275 (дата обращения: 16.02.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.28275