Настоящая статья посвящена проблеме спаечной болезни брюшной полости как одной из сложных и недооцененных проблем в хирургии брюшной полости. Клиническая картина патологического процесса полиморфна [1-3], а лечение больных требует мобилизации значительных сил и средств [4-6]. Частота формирования спаек в брюшной полости после оперативных вмешательств составляет от 20 до 80% [7]. При этом у большого числа больных развивается так называемая спаечная болезнь. Поводом к госпитализации пациентов является развитие острой кишечной непроходимости как одного из ургентных осложнений спаечной болезни [8]. Уровень летальности при развитии острой кишечной непроходимости, несмотря на прогресс в развитии хирургии, остается высоким – от 8 до 19% [9]. Нерешенность проблем данной патологии, отсутствие однозначных подходов к стратификации пациентов со спаечным процессом брюшной полости [10, 11], в частности единой методики оценки тяжести процесса, и явились основанием для проведения настоящего исследования.

Цель работы: разработать удобную к применению в клинических условиях методику оценки выраженности спаечного процесса.

Материал и методы исследования

Материалом для исследования служил ретроспективный анализ историй болезни пациентов (n=160), поступивших на стационарное лечение по экстренным показаниям с клиникой острой спаечной кишечной непроходимости (ОСКН). Отбор по базе данных производился по кодам МКБX: K56.5 (Кишечные сращения [спайки] с непроходимостью), K66.0 (Брюшинные спайки), а также в сочетании с кодом МКБ 10: К63.2 (Кишечный свищ).

Критериями исключения из исследования являлись острая кишечная непроходимость онкологического генеза, специфического генеза (туберкулез, болезнь Крона и т. п.).

Средний возраст обследованных нами пациентов составил 45 (29–58) лет. Среди когорты больных преобладали лица мужского пола – 56%. Количество ранее перенесенных операций по поводу ОСКН составляло от 0 до 4 (в среднем 0,27).

Исследование одобрено локальным этическим комитетом.

Несмотря на весь комплекс проведенных консервативных мероприятий, у 51% пациентов с ОСКН такое лечение оказалось неэффективным. Им потребовалось проведение оперативного вмешательства.

У всех оперированных больных на основании протоколов оперативных вмешательств нами проведена макроскопическая визуальная оценка выраженности спаечного процесса в брюшной полости по трем различным шкалам:

1) шкале Nair et al., 2010 [12]:

0 – нет спаек;

1 – одиночная неваскуляризированная спайка между внутренними органами либо органом и брюшной стенкой;

2 – 2 спайки ограниченного кровоснабжения и умеренной толщины;

3 – более 2 хорошо васкуляризированных и толстых спаек;

4 – внутренние органы представлены конгломератом либо плотно спаяны с брюшной стенкой;

2) шкале, разработанной F. Coccolini et al. в 2013 г. на основе индекса PAI (peritoneal adhesion index) [9], где рассчитываются выраженность спаечного процесса от 0 до 3 баллов в 9 квадрантах брюшной полости (от А до I), наличие межкишечного конгломерата (L) 3 балла, максимальная сумма – 30 баллов;

3) по предложенной нами шкале оценки выраженности спаечного процесса в брюшной полости.

При этом шкала Nair et al. [12] имеет градации от 0 до 4 в зависимости от характера спаек. Шкала F. Coccolini et al. [9] учитывает локализацию спаек и выраженность адгезии (от 0 до 3 баллов).

Нами разработана и апробирована в клинических условиях собственная шкала оценки спаечного процесса брюшной полости с их морфологическим строением.

Каждый критерий оценивался от 0 (отсутствие признака) до 4 баллов (максимальная выраженность признака), полученные баллы по всем категориям суммировались.

Были выделены следующие категории.

I. Количество спаек (одиночная, 2 спайки, более 2 спаек, конгломерат).

II. Строение спаек (пленчатые; рыхлые, аваскулярные; плотные, аваскулярные, плотные, васкуляризированные).

III. Распространенность сращений (1 анатомическая область; 1 этаж брюшной полости; 2 этажа брюшной полости; более 2 этажей).

IV. Наличие деформации кишечной трубки (легкая; умеренная без сужения просвета; сужение до 1/2; сужение более 1/2 просвета кишечника).

В соответствии с указанными критериями мы выделили 3 степени выраженности спаечного процесса:

0–4 балла: 1-я степень (незначительный адгезивный процесс);

5–10 баллов: 2-я степень (умеренный адгезивный процесс);

10 баллов и выше: 3-я степень (выраженный адгезивный процесс).

В работе применяли исследование достоверности различий между группами (критерий Манна–Уитни). Для выявления зависимости между выраженностью спаечного процесса в брюшной полости и исходом оперативного лечения использовался корреляционный анализ Спирмена. Для выявления предикторов, определяющих исход оперативного лечения, применен многофакторный регрессионный анализ. При проведении всех видов статистического анализа критический уровень значимости критериев принимался равным 0,05. Анализ данных проводился с использованием статистического пакета r-project.

Результаты исследования и их обсуждение

В нашем исследовании все пациенты с ОСКН начинали лечиться консервативно, однако в 51% случаев такой подход оказался неэффективным, и больные подверглись оперативному лечению. Именно у оперированных пациентов нами проведена оценка выраженности спаечного процесса по трем перечисленным выше шкалам.

По шкале Nair et al. у всех пациентов адгезия в брюшной полости составила 4 балла (4–4), что соответствует выраженному процессу.

Индекс PAI (peritoneal adhesion index), оцененный на основании шкалы F. Coccolini, был более вариабельным и составил 8,5 (6–15) баллов.

Выраженность адгезии в брюшной полости, рассчитанная по разработанной нами шкале, составила 13 (10–15) баллов.

При оценке пациентов, оперированных многократно в связи с острой спаечной кишечной непроходимостью, выраженность спаечного процесса по шкале Nair et al. [12] составила 4 (4–4) и не отличалась от выраженности процесса у всех пациентов, включенных в наблюдение.

Напротив, индекс PAI (peritoneal adhesion index), оцененный по шкале F. Coccolini, оказался ниже, чем всего у пула пациентов, и составил 7 (5,5–11) баллов.

Предложенная нами шкала позволила выявить, что выраженность спаечного процесса у повторно оперированных больных выше, чем в среднем в изучаемой группе: у повторно оперированных спаечный процесс оценен в 14 (14–15) баллов, тогда как у всей группы – в 13 (10–15) баллов.

На следующем этапе нами оценены факторы, вносящие вклад в выраженность спаечного процесса, с использованием шкал оценки.

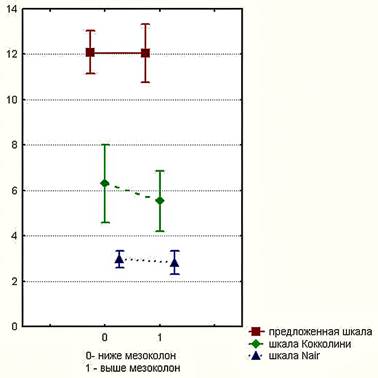

Как известно, многие авторы определили, что у большинства пациентов с ОСКН спайки формируются после операций ниже брыжейки поперечной ободочной кишки [4, 5, 13]. Нами оценена интенсивность спаечного процесса у пациентов двух групп: оперированных ранее «выше мезоколон» и оперированных «ниже мезоколон». Такая выраженность в обеих группах оценена как максимальная – 3-й степени, не отличалась друг от друга (рис. 1). При применении различных шкал она оценена в 13 (10–14) и 14 (12–14) баллов (рu =0,96) по нашей шкале, по шкале Nair et al. (2010) – в 3 (3–4) и 3 (1–4) балла соответственно (рu=0,76), по шкале F. Coccolini (2013) – в 4 (2–9) и 5 (3–8) баллов соответственно (рu=0,8).

Рис. 1. Выраженность спаечного процесса у оперированных пациентов в зависимости от уровня оперативного вмешательства

Нами выявлена средняя достоверная значимая зависимость (табл. 1). Также установлена достоверная зависимость между выраженностью спаечного процесса, рассчитанного по разработанной нами шкале, и вероятностью развития послеоперационных осложнений, в то время как РАI индекс имеет только тенденцию к значимости.

Таблица 1

Влияние выраженности спаечного процесса в брюшной полости на прогноз оперативного лечения

|

Разработанная шкала |

Шкала Nair et al |

PAI (peritoneal adhesion index) |

||||

|

rs |

р |

rs |

р |

rs |

р |

|

|

Исход лечения |

0,33 |

0,01 |

0,26 |

0,02 |

0,31 |

0,01 |

|

Послеоперационные осложнения |

0,34 |

0,003 |

0,23 |

0,04 |

0,21 |

0,06 |

|

Повторные операции |

0,34 |

0,004 |

0,32 |

0,005 |

0,31 |

0,007 |

По нашему мнению, выраженный спаечный процесс в брюшной полости предполагает значимую вероятность повторных операций по поводу спаечной болезни.

Из 82 оперированных пациентов, включенных в настоящее исследование, послеоперационные осложнения развились у 19 (23%). Наиболее частым осложнением являлись послеоперационные кишечные свищи – 14 случаев. Вторым по частоте осложнением являлась флегмона передней брюшной стенки – 5 случаев.

Из 160 пациентов, включенных в исследование, умерли 11 (6,8%), из них 10 – в послеоперационном периоде. Таким образом, послеоперационная летальность составила 12% и согласуется с общемировой статистикой [9]. Пациенты, погибшие в послеоперационном периоде, умерли на фоне послеоперационных осложнений: абдоминальный сепсис, полиорганная недостаточность.

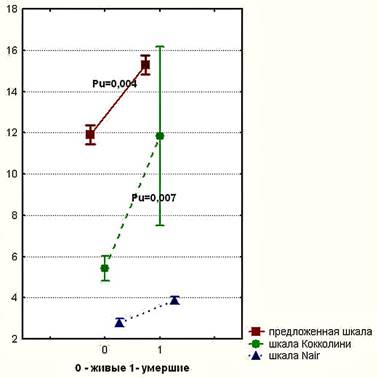

В случае развития летальных исходов интенсивность спаечного процесса в брюшной полости была выше, чем при благоприятном исходе лечения. По предложенной нами шкале она оценена в 14 (14–15) баллов, по шкале F. Coccolini – в 11 (7–16) баллов (рис. 2).

Рис. 2. Влияние выраженности спаечного процесса в брюшной полости

на исход заболевания

Модель, созданная на основе анализированных параметров, полно описывала исход оперативного вмешательства (Regression Summary for Dependent Variable: исход R= ,71878226 R?= ,51664794 Adjusted R?= ,46926049 F(5,51)=10,903 p<,00000 Std. Error of estimate: ,24124) (табл. 2)

Таблица 2

Влияние различных факторов на исход оперативного лечения

|

Критерии |

Beta |

St. Err. |

B |

St. Err. |

t(51) |

p |

|

1,24 |

0,213 |

5,822 |

0,00000 |

|||

|

Операция «выше или ниже мезоколон» |

–0,040 |

0,104 |

–0,027 |

0,069 |

–0,392 |

0,696 |

|

Срок с момента первой операции |

–0,056 |

0,104 |

–0,002 |

0,003 |

–0,544 |

0,588 |

|

Срок обострения, сутки |

–0,518 |

0,101 |

–0,033 |

0,006 |

–5,118 |

0,0000 |

|

Количество операций по поводу спаечной болезни |

–0,345 |

0.104 |

–0,196 |

0,059 |

–3,338 |

0,0016 |

|

Выраженность спаечного процесса в брюшной полости |

–0,089 |

0,103 |

–0,012 |

0,014 |

–0,861 |

0,393 |

Заключение

Таким образом, нами решена задача по оценке выраженности спаечного процесса в брюшной полости. Предложенная нами шкала показала, что она является удобным объективным инструментом оценки адгезивного процесса.

Установлено, что вероятность повторных операций по поводу спаечной болезни возрастает в зависимости от выраженности спаечного процесса в брюшной полости при первом оперативном вмешательстве. Шкала проста и удобна к применению и рекомендуется нами к внедрению в практическое здравоохранение.

Библиографическая ссылка

Аюшинова Н.И., Шурыгина И.А., Григорьев Е.Г., Чепурных Е.Е., Шурыгин М.Г. ОЦЕНКА ВЫРАЖЕННОСТИ СПАЕЧНОГО ПРОЦЕССА БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ (КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) // Современные проблемы науки и образования. 2018. № 6. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=28209 (дата обращения: 16.02.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.28209