Спиноцеребеллярная атаксия 1 типа (СЦА 1) (OMIM 164400) и дентаторубропаллидолюисовая атрофия (ДРПЛА) (MIM 125370) относятся к полиглутаминовым заболеваниям. Термин «полиглутаминовые заболевания» в настоящее время применяется для обозначения особой группы тяжелых нейродегенеративных болезней, характеризующихся наличием динамической мутации – так называемой экспансии тринуклеотидных повторов цитозин-аденин-гуанин (CAG) в кодирующих областях соответствующих генов [1; 2]. К полиглутаминовым заболеваниям относятся хорея Гентингтона, шесть форм аутосомно-доминантных спиноцеребеллярных атаксий, дентаторубропаллидолюисова атрофия и спинально-бульбарная амиотрофия Кеннеди. Эти заболевания характеризуются тяжелым прогрессирующим инкурабельным течением, аутосомно-доминантным типом наследования (кроме СБМА, наследуемой по Х-сцепленному рецессивному механизму) и общностью ряда типичных клинико-генетических феноменов, выраженной межсемейной вариабельностью с точки зрения дебюта, сочетания симптомов и даже патоморфологии. Фенотип полиглутаминовых заболеваний является результатом комбинации факторов, таких как мутантный ген, длина экспандированного повтора и длительность болезни [3].

Аутосомно-доминантная спиноцеребеллярная атаксия 1 типа представляет собой нейродегенеративное расстройство, вызванное повторным расширением тринуклеотида CAG в пределах кодирующей области гена Ataxin1 (ATXN1), для которого характерны прогрессирующий тип течения, клинический полиморфизм. Клинические проявления спиноцеребеллярной атаксии 1 типа (СЦА 1) характеризуются развитием мозжечково-пирамидного синдрома, его быстрым прогрессированием, приводящим к социальной дезадаптации больных, к значительному укорочению продолжительности их жизни. СЦА 1 является одним из 5 «якутским» наследственным заболеванием с самой высокой распространенностью среди якутов, чем среди другой популяции мира. Распространенность СЦА 1 за последний 21 год удвоилась на 46 случаев на 100 000 сельских жителей [4; 5].

Дентаторубропаллидолюисовая атрофия является аутосомно-доминантной спиноцеребеллярной атаксией, вызванной экспансией CAG-повторов в гене ATN1, который расположен на хромосоме 12p13 [1]. Патологические повторы CAG достигают 48 или более повторений, а также возраст начала и клинической тяжести заболевания коррелирует с длиной CAG–повтора. Симптоматика дентаторубро-паллидолюисовой атрофии чрезвычайно полиморфна. Заболевание может начинаться в возрасте от 1-го до 6-го десятилетия жизни и проявляется в виде хорсоатетоза, атаксии, деменций, миоклоний, эпилептических припадков [3; 6].

Высокая частота отдельных форм моногенных заболеваний, гомогенность, географическая изолированность и достаточная численность якутской популяции делают ее применимой для проведения молекулярно-генетических исследований по генетическому картированию как моногенных, так и мультифакториальных заболеваний [7-9].

Цель работы: клинико-генеалогический и молекулярно-генетический анализ на наличие мутаций в генах ATXN1 и ATN1 у пациентов с мозжечковым синдромом в Якутии.

Материалы и методы исследования

Для выявления мутации в генах ATXN1 (СЦА 1), ATXN2 (СЦА 2), ATXN3 (СЦА 3), CACNL1A4 (СЦА 6), TBP (СЦА 17) и ATN1 (ДРПЛА) были использованы образцы ДНК 177 пациентов из коллекции биоматериала ЯНЦ КМП и УНУ «Геном Якутии» (рег. № USU_507512). Все больные обращались за консультацией генетика в Медико-генетический центр Республиканской больницы № 1 Национального центра медицины (МГЦ РБ № 1 НЦМ) и в кабинет генетика больницы Якутского научного центра комплексных медицинских проблем (ЯНЦ КМП). Экспериментальная часть работ по поиску экспансии CAG–повторов в генах ATXN1 и ATN1 была проведена в лаборатории наследственной патологии отдела молекулярной генетики ЯНЦ КМП. Все образцы ДНК были получены с информированного согласия исследуемых лиц. Общее количество выборки составило 177 человек (95 женского пола, 82 мужского пола), из них 175 индивидов в возрасте от 20 до 80 лет и 2 ребенка в возрасте 9 и 11 лет, проживающих в Республике Саха (Якутия). Комплексное обследование включало в себя оценку неврологического статуса, электронейрофизиологическое исследование (электроэнцефалография (ЭЭГ)), применение методов нейровизуализации (магнитно-резонансная томография (МРТ), компьютерная томография (КТ)). Молекулярно-генетическая часть исследований мутаций в генах: ATXN1 и ATN1 была проведена на генетическом ДНК-анализаторе (Applied Biosystems 3130). Результаты секвенирования обработаны с помощью программного обеспечения GeneMapper. Стационарное лечение 22 больных проходили на базе больницы ЯНЦ КМП. Статистическая обработка данных проведена с помощью методов описательной статистики.

Результаты и обсуждение. Клинико-генеалогический и молекулярно-генетический анализ на наличие мутаций в гене ATXN1 был проведен среди всей выборки 177 человек. Из них у 104 пациентов с экспансией CAG-повторов в гене ATXN1 выявлен средний возраст начала заболевания в зависимости от количества патологических CAG-повторов. По количеству патологических повторов больные разделены на 5 групп (табл. 1). Как видно из таблицы 1, чем больше количество патологического повтора, тем раньше появляются симптомы заболевания.

Таблица 1

Число CAG-повторов в гене ATXN1 и возраст начала заболевания

|

№ п.гр. |

Количество больных |

Количества патологических CAG-повторов |

Средний возраст начала заболевания |

|

1 |

32 |

39-46 |

46,035± 0,47 |

|

2 |

49 |

46-50 |

35,361± 0,38 |

|

3 |

22 |

51-55 |

34,047± 0,54 |

|

4 |

0 |

56-60 |

|

|

5 |

1 |

>60 |

20 |

На базе больницы ЯНЦ КМП с октября 2017 г. по август 2018 г. прошли стационарное лечение 22 больных из 104 пациентов, с подтвержденным диагнозом СЦА 1. Всем был назначен поддерживающий курс терапии: аминоплазмаль 250,0 через день № 5, сосудистая терапия, ЛФК. Всех больных подвергали оценке по шкале SARA (Scale for the Assessment and Rating of Ataxia). 19 больных хорошо перенесли курс аминокислот и отмечали отчетливое субъективное и объективное улучшение специфических атаксических дисфункций координации движений.

Пример 1. Больной Д., 57 лет. Диагноз: СЦА 1 типа, аутосомно-доминантный тип наследования, прогредиентное прогрессирующее течение. Умеренно выраженный мозжечково-пирамидный синдром. Считает себя больным с 51 года, когда появилась шаткость в походке. Нарушение речи с 52 лет. Дисфагия с 55 лет. Ходит с тростью с 56 лет. Был болен отец, из шести братьев и сестер болеет двое, кроме больного, страдает младшая сестра. Количество CAG-повторов 27/42. Прошел поддерживающую терапию 2 раза с разницей в 5 месяцев. В ходе лечения аминоплазмалем и сосудистой терапией отмечает незначительное улучшение походки в утреннее время, меньше начало шатать, речь стала лучше, особенно по утрам, стал лучше выговаривать слова. По шкале SARA до поддерживающей терапии аминокислотами: походка – 5 баллов, в позе Ромберга - 4 балла, в положении сидя – 2 балла, нарушение речи – 3 балла, тест на дисметрию – 1 балл, пальценосовая проба (ПНП) – 1 балл, адиадохокинез – 2 балла, коленно-пяточная проба (КПП) – 2 балла. Общее количество баллов - 20. SARA после двух курсов поддерживающей терапии: походка – 5 баллов, в позе Ромберга - 4 балла, в положении сидя – 0 баллов, нарушение речи – 1 балл, тест на дисметрию – 1 балл, ПНП – 1 балл, адиадохокинез – 2 балла, коленно-пяточная проба КПП – 1,5 балла. Общее количество баллов – 15,5. Улучшение по шкале тяжести атаксии на 4,5 балла.

Пример 2. Больная П., сестра Д., 52 г. Диагноз: СЦА 1 типа, прогредиентное течение с умеренно выраженными локомоторными нарушениями. Мозжечковый синдром. Хроническая ишемия головного мозга 1-2 ст., субкомпенсация. Шейный, грудной остеохондроз. Цервикокраниалгия. Дебют в 50 лет, появилось нарушение глотания, головокружение. Количество CAG-повторов 27/39. Отмечает улучшение состояние в виде улучшения координации. При оценивании по шкале SARA до поддерживающей терапии аминокислотами: походка – 2 балла, в позе Ромберга - 2 балла, в положении сидя – 1 балл, нарушение речи – 0 баллов, тест на дисметрию – 1 балл, ПНП – 0 балл, адиадохокинез – 1 балла, КПП – 2 балла. Общее количество баллов - 9. SARA после двух курсов поддерживающей терапии: походка – 1 балл, в позе Ромберга - 1 балл, в положении сидя – 0 баллов, нарушение речи – 0 баллов, тест на дисметрию – 0 баллов, ПНП – 0 баллов, адиадохокинез – 0 баллов, КПП – 1 балл. Общее количество баллов – 3. Улучшение по шкале тяжести атаксии на 6 баллов.

Пример 3. Больной Н., 37 лет. Диагноз: СЦА1 типа. Спастический тетрапарез. Выраженный мозжечково-пирамидный синдром. Дизартрия. Заболел с 28 лет, когда появилось нарушение речи и походки. Дисфагия с 32 лет. Ходит с тростью с 35 лет. Ходьба с посторонней помощью с 36 лет. Количество CAG-повторов 30/53. Генеалогический анамнез неизвестен, усыновлен. Был осмотрен в 2012 г., SARA – 12 баллов. В ходе проведенного одного курса поддерживающей терапии улучшения специфической атаксической дисфункции по шкале SARA до и после курса не было. Походка – 5 баллов, в позе Ромберга - 5 баллов, в положении сидя – 2 балла, нарушение речи – 4 балла, тест на дисметрию – 1 балл, ПНП – 2 балла, адиадохокинез – 1 балл, КПП – 2 балла. Общее количество баллов - 22.

Мы предполагаем, что более быстрый и длительный эффект от курса поддерживающей терапии дают пациенты с наименьшим количеством патологического CAG-повтора. Для подтверждения своей теории требуется наблюдение больных в динамике в более большой выборке.

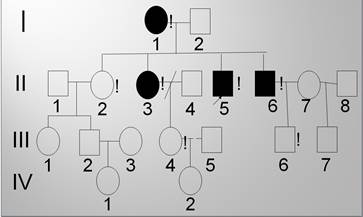

Из 177 пациентов с мозжечковым синдромом у 73 экспансия CAG-повторов в гене ATXN1 не обнаружена. Была проведена ДНК-диагностика на пять форм АД СЦА. Мутация в генах ATXN2 (СЦА 2), ATXN3 (СЦА 3), CACNL1A4 (СЦА 6), TBP (СЦА 17) в обследованной выборке не была выявлена. Обнаружена экспансия CAG-повтора в гене ATN1 (DRPLA) у пятерых больных из одной якутской семьи (рис. 1). У пробанда и у брата 63 мутантных CAG-повторов, у матери и сестры пробанда – 62 (порог нормы ≤ 36), племянник пробанда прошёл досимптоматическое обследование – 19/63 CAG-повторов (табл. 2).

Фрагмент родословной якутской семьи с ДРПЛА. Примечание: I, II, III, IV – нумерация поколений; 1, 2, 3… - нумерация членов семьи в поколении.  – мужской пол,

– мужской пол,  - женский пол,

- женский пол,

- больные ДРПЛА, ! – лично обследованные,

- больные ДРПЛА, ! – лично обследованные,  - пробанд

- пробанд

Таблица 2

Клинико-генеалогические и молекулярно-генетические характеристики больных ДРПЛА

|

Больной |

II-5 |

I-1 |

II-3 |

II-6 |

|

Пол |

Мужской |

Женский |

Женский |

Мужской |

|

Возраст |

42 |

66 |

45 |

37 |

|

Возраст манифестации |

36 |

50 |

40 |

36 |

|

Атаксия |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Хореоатетоз |

- |

+ |

+ |

- |

|

Психические нарушения |

Психоорганический синдром |

Апатия |

Дисфория |

_ |

|

Деменция |

- |

+ |

- |

- |

|

Дизартрия |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Гиперкинезы |

+ |

+ |

+ |

- |

|

Глубокие рефлексы с рук и ног |

Живые |

Низкие |

Высокие |

Высокие |

|

Горизонтальный нистагм |

+ |

- |

+ |

+ |

|

SARA |

25 |

33 |

16 |

8 |

|

CAG-повторы |

23/63 |

19/61 |

19/61 |

19/63 |

Как видно из таблицы 2, у четверых членов семьи наблюдается поздний дебют заболевания, в клинике преобладают мозжечково-пирамидный синдром с экстрапирамидной недостаточностью и различной степенью психические нарушения. Мать пробанда монголоидной расы воспитывалась в детском доме Олекминского района, родителей не знает, заболела в 50 лет. Из четверых детей мутация передалась трем детям, возраст начала заболевания после 35 лет, также наблюдается увеличение патологического CAG–повтора на 2 единицы у сыновей. При нейровизуализации отмечались признаки атрофии головного мозга, с преимущественным поражением стволовых структур и мозжечка у всех больных. При проведении ЭЭГ выявлены невыраженные диффузные изменения БЭА головного мозга у сибсов пробанда и умеренная дисфункция подкорково-стволовых структур регистрируются с редкими вспышками эпиактивности по передним отделам головного мозга у пробанда.

Заключение. В данном исследовании был проведен клинико-генеалогический и молекулярно-генетический анализ на наличие мутаций в генах ATXN,1 ATXN2, ATXN3, CACNL1A4, TBP и ATN1 у 177 пациентов с мозжечковым синдромом в Якутии. Выявлено 2 формы полиглутаминовых заболеваний: СЦА 1 типа и ДРПЛА в якутской популяции. Из них у 104 пациентов с экспансией CAG-повторов в гене ATXN1 выявлен средний возраст начала заболевания в зависимости от количества патологического CAG-повтора. Выявлено, что чем больше количество патологического повтора, тем раньше появляются симптомы заболевания. В ходе стационарного наблюдения за 22 больными СЦА 1 мы предполагаем, что более быстрый и длительный эффект от курса поддерживающей терапии дают пациенты с наименьшим количеством патологического CAG-повтора. 19 больных хорошо перенесли курс аминокислот и отмечали отчетливое субъективное и объективное улучшение специфических атаксических дисфункций координации движений. Для подтверждения своей теории требуется наблюдение больных в динамике в более большой выборке.

Экспансия CAG-повтора в гене ATN1 (ДРПЛА) обнаружена у пятерых членов якутской семьи. У пробанда количество мутантных CAG-повторов 63, у матери 61, сибсов 61 и 63. У всех четверых наблюдается поздний дебют и в клинике развитие хореоатетоза, атаксии, психических нарушений, что соответствует данным в изученной литературе о больных ДРПЛА в Японии, Кубе и Латинской Америке.

Аутосомно-доминантные атаксии имеют высокую распространенность во всем мире, они трудно дифференцируются, только молекулярно-генетическим методом можно точно определить тип атаксии. В настоящее время отсутствует этиотропный метод лечения, но если можно улучшить качество жизни, улучшив специфические атаксические дисфункции координации движений, курсом поддерживающей терапии, то актуально создавать неврологические центры с нейрореабилитацией для больных СЦА. Своевременное выявление и направление больных с мозжечковым синдромом в медико-генетическую консультацию позволяет проводить мероприятия по профилактике развития СЦА в отягощенных семьях в Якутии, снижая тем самым «патологический генетический груз» в популяции.

Исследование было проведено в рамках НИР «Изучение генетической структуры и груза наследственной патологии популяций Республики Саха (Якутия)» и профинансировано за счет средств, выделенных для поддержки биоресурсных коллекций (№ 007-03-646 / 2).

Библиографическая ссылка

Варламова М.А., Назарова П.С., Ильинова Е.А., Павлова Н.И., Сидорова О.Г., Кононова С.К., Соловьева Н.А., Дьяконова А.Т., Куртанов Х.А. КЛИНИКО-ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ И МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ У ПАЦИЕНТОВ СО СПИНОЦЕРЕБЕЛЛЯРНОЙ АТАКСИЕЙ 1 ТИПА И ДЕНТАТОРУБРОПАЛЛИДОЛЮИСОВОЙ АТРОФИЕЙ В ЯКУТИИ // Современные проблемы науки и образования. 2018. № 6. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=28147 (дата обращения: 16.02.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.28147