МСКТ исследования прочно вошли в диагностический перечень пациентов сердечно-сосудистого профиля [1; 2].

На практике зачастую ситуация меняется не в лучшую сторону, и использование МСКТ ограничивается лишь рутинными бесконтрастными исследованиями, что снижает как диагностичную значимость метода, так и процент выявляемости патологии, тем самым ухудшая как течение, так и прогноз заболевания [3; 4].

В случае ТЭЛА эта ситуация недопустима. Так, если при подозрении на острую тромбэмболию ветвей легочной артерии процент направляемости на МСКТ-ангиопульмонографию превышает 50-70%, то процент первичной выявляемости хронической ТЭЛА остается крайне низким – до 40% [5; 6].

Любая форма ТЭЛА несет угрозу внезапной смерти с развертыванием типичной клинической картины в считанные секунды [2; 5].

Вместе с тем установленный диагноз хронической ТЭЛА, и даже ранее перенесенной острой ТЭЛА периферических ветвей (или немассивной ТЭЛА), по данным различных авторов, составляет 35-45%. Основной причиной этому становится клинический полиморфизм патологии и «боязнь» контрастных МСКТ исследований практикующих врачей [1; 4].

Наряду с этим расширенный протокол МСКТ-исследований за одно исследование позволяет дифференцированно исключать сочетанную патологию, выявляя основную проблему, тем самым значимо расширяя диагностическую базу клинициста [6; 7].

На фоне быстрого развития фармакологических возможностей становится важно исключить не только дефекты наполнения в стволе, главных и долевых ветвях легочной артерии, но и оценить периферическое легочное русло и состояние легочной ткани (что становится ключевым моментом в выборе долгосрочной фармакологической поддержки пациентов), одномоментно исключая при этом коронарную патологию, дефекты наполнения камер сердца, признаки легочной гипертензии и сопутствующую патологию, как возможный источник ТЭЛА [2; 8].

В последние годы подобный алгоритм и объем исследований выбирается в крупных медицинских центрах России, оставаясь малоприменяемым в рутинной практике терапевтов, кардиологов, пульмонологов [1; 4].

Цель исследования

Показать информативность и высокую результативность расширенного протокола МСКТ с контрастным усилением у лиц с подозрением на тромбоэмболию легочной артерии, в том числе с патофизиологической точки зрения.

Материалы и методы

Исследование велось на базе ГБУЗ НО «Специализированная клиническая кардиохирургическая больница» г. Нижнего Новгорода.

За время с марта 2012 по декабрь 2015 г. с предположительным наличием ТЭЛА приняли участие 194 человека в возрасте 18-76 лет (средний возраст составил 49±3,0 года). 142 пациентам выполнена МСКТ-ангиопульмонография; 52 пациентам - расширенный алгоритм диагностики МСКТ-ангиопульмонография и МКТ-коронаро/вентрикулография на компьютерном томографе Aquilion CXL, Toshiba; с использованием автоматического двухколбового инжектора Baer MEDRAD Stellant D и ЭКГ-синхронизацией по стандартно принятым протоколам. Критерии исключения были общепринятыми [7].

Статистическая обработка полученных результатов была выполнена при использовании современных компьютерных программ (IBM SPSS Statistics Standard).

Результаты и обсуждение

Исследовав результаты, тромбоэмболия ветвей легочной артерии была подтверждена у 78 человек (21%).

При анализе фоновых заболеваний абсолютным большинством стало наличие сердечно-сосудистой патологии - в 67% (52 пациента): верифицированная ишемическая болезнь сердца была у 31 пациента (40%); 27 пациентов (35%) имели вариантные нарушения ритма.

Еще у 11 пациентов (15%) клинически и инструментально (ЭКГ, ЭХО-КГ) было заподозрено наличие ишемической болезни сердца.

Консилиумно, с врачами кардиологами, кардиохирургами и терапевтами, было принято решение о комплексном дообследовании сердечно-сосудистой патологии пациентов всех вышеуказанных групп методом МСКТ - дополнительное выполнение МСКТ-коронаро/вентрикулографии.

В случае выбора этого алгоритма диагностики специалисты получали данные о состоянии коронарных артерий, камер сердца, грудной аорты, легочной артерии, легочной ткани - что в ряде случаев меняло ход и тактику ведения пациентов.

В ходе обследования методом МСКТ-коронарографии гемодинамически значимые (стеноз более 50% по диаметру) атеросклеротические изменения коронарных артерий были подтверждены в 9% случаев (у 7 человек); в 13% случаев (у 10 человек) - выявлены дефекты наполнения камер сердца, причем у 4 человек (40%) указанные изменения методом УЗИ ранее заподозрены не были.

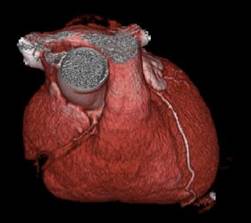

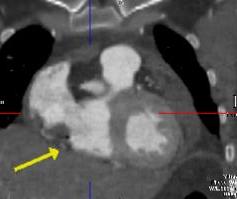

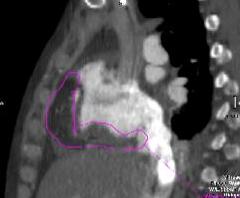

В качестве примера приводим следующий клинический случай (рис. 1-3).

Клинический случай

Пациентка В., 52 года, проведена операция после множественной травмы правой ноги в результате дорожно-транспортного происшествия, внезапно возникли жалобы на сильно выраженную одышку, пациентке экстренно сделана МСКТ-ангиопульмонография и МСКТ-коронаро/вентрикулография.

Наглядно комплексный МСКТ-метод показан на рисунках 1-3.

Пациентка В., 52 года.

а б в

г д е

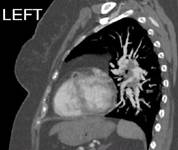

Рис. 1. МСКТ-ангиопульмонография в высокоразрешающем режиме с толщиной срезов 128х0,25 мм: а-г – варианты постобработки изображений; четко определяются «седловидный» дефект (стрелка) наполнения правой ветви легочной артерии; окклюзирующие дефекты наполнения (стрелка) промежуточной ветви правой легочной артерии и «окклюзирующие» дефекты (стрелка) наполнения нижнедолевой ветви левой легочной артерии

а б

в г

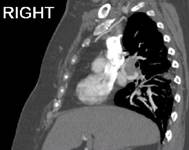

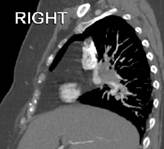

Рис. 2. МСКТ-коронарография в высокоразрешающем режиме с толщиной срезов 128х0,25 мм: интактные коронарные артерии

а - ствол ЛКА (левой коронарной артерии), ПНА (передняя нисходящая артерия);

ОА (огибающая артерия); б - ПКА (правая коронарная артерия); в, г - вариант постобработки изображений (объемный рендеринг) - ПКА, ПНА

а б

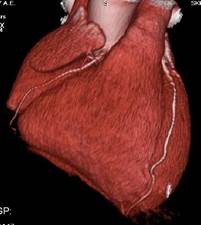

Рис. 3. МСКТ-вентрикулография в высокоразрешающем режиме с толщиной срезов 128х0,25 мм: а, б - тромб в полости правого желудочка, широким основанием прилежащий к передне-правой стенке предсердия, выполняет до 1/5-1/4 полости правого предсердия

Время указанного диагностического алгоритма существенно не менялось в сравнении с привычным МСКТ-исследованием при подозрении на ТЭЛА.

Окончательный диагноз и определение тактики ведения пациента в условиях нашей клиники составляет до 1,5 часов с момента поступления и включает клинический осмотр, рекомендованный комплекс лабораторных и неинвазивных диагностических исследований, включая расширенный протокол МСКТ-исследования.

Основываясь на результатах комплексного МСКТ-обследования, изменена тактика ведения в 21% случаев (у 16 пациентов).

У 4 пациентов (5%) методом МСКТ-коронарографии было выявлено многососудистое и/или оккклюзирующее поражение коронарного русла, что потребовало выполнения экстренной инвазивной коронарографии и в последующем экстренной сочетанной операции - маммарокоронарного шунтирования с одномоментной тромб/эмболэктомией из ветвей легочной артерии.

5 пациентам выполнено экстренное стентирование поражения коронарной артерии, выявленного методом МСКТ с последующим экстренным хирургическим вмешательством на ветвях легочной артерии.

Заключение

Расширение МСКТ-протокола, существенно не меняя временной промежуток обследований, в разы повышает информативность обследования у пациентов ТЭЛА, сохраняя высокую специфичность и чувствительность метода МСКТ как в диагностике ТЭЛА, так и в выявлении сопутствующей сердечно-сосудистой патологии.

Совокупность полученных данных позволяет междисциплинарным специалистам изменить и спрогнозировать тактику ведения в каждом конкретном случае в кратчайшие сроки, что в случае ТЭЛА является одним из главных шагов снижения летальности.

В случае сопутствующей сердечно-сосудистой патологии включение в протокол обследования МСКТ-коронарографии, наряду с традиционным выполнением МСКТ-ангиопульмонографии, обосновано как с клинической, так и с патофизиологической точек зрения, демонстрируя все возрастающую значимость неинвазивных лучевых методов диагностики.

Библиографическая ссылка

Сухова М.Б., Шевченко Е.А., Шумаков И.М. ОБОСНОВАНИЕ ПОКАЗАНИЙ К КОМПЛЕКСНОЙ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ У ПАЦИЕНТОВ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА ТРОМБОЭМБОЛИЮ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ // Современные проблемы науки и образования. 2018. № 2. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=27490 (дата обращения: 16.02.2026).