Как отмечается в «Стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года», на разных этапах своего развития системы начального профессионального образования (НПО) и среднего профессионального образования (СПО) формировались согласно социально-экономической ситуации в стране, обеспечивая в различные периоды исторического развития государства квалифицированными рабочими кадрами и специалистами среднего звена экономику, промышленность и социальную сферу. В соответствии с новым законом «Об образовании в Российской Федерации», НПО влилось в систему среднего профессионального образования, и в новой системе СПО предусмотрены два вида образовательных программ: программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС) и программы подготовки специалистов среднего звена. Интеграция образовательных организаций НПО и СПО в данной исторической ситуации обусловлена, в первую очередь, трансформацией структуры труда, которая по ряду профессий стала существенно более сложной, что детерминирует соответствующие изменения программ подготовки, а также необходимостью повышения престижа рабочей профессии.

Вследствие интеграции в образовательные организации СПО пришел контингент, часто из числа неблагополучных молодых людей с низкой учебной мотивацией и невысоким уровнем сформированности социальных компетенций [1]. В контексте принципа преемственности при проектировании системы их подготовки в новых условиях следует опираться на обширный опыт, накопленный в системах НПО и СПО. Вместе с тем для обеспечения результативности этого процесса необходим поиск и разработка новых подходов.

В новом перечне специальностей СПО наряду с профессиями, непосредственно связанными с наукоемкими отраслями производства, имеются профессии социальной направленности: например, официант, социальный работник, повар, парикмахер, секретарь-референт и другие. Данная статья посвящена анализу возможностей информационно-деятельностного подхода к развитию компетенций обучающихся по ППКРС социальной направленности в условиях СПО.

Известно, что основные претензии работодателей к выпускникам организаций НПО и СПО связаны с так называемыми «базовыми жизненными навыками». Имеющийся дефицит в этой области авторы работы [2] условно обозначают как «функциональная морально-нравственная неграмотность». Отечественные работодатели указывали на отсутствие таких элементарных «навыков жизни», связанных с фундаментальными инструментальными основаниями социального взаимодействия, как обязательность (выполнение обещаний и договоренностей), исполнительская и технологическая дисциплина, честность и т. п. Работодатели считают, что при подготовке специалистов в системе профессионального образования необходимо обратить внимание на формирование у них навыков самостоятельной работы и принятия решений в рамках своей компетенции, работе на компьютере, планированию своей деятельности и работы коллектива и др. [2]. Как следствие, ФГОС для новой системы СПО включает такие общие компетенции, как: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем; ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы; ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач; ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

В структуре учебной мотивации обучающихся могут доминировать различные мотивы: профессиональные – получить профессию; познавательные – овладеть новыми знаниями; сугубо прагматические мотивы – иметь высокий заработок; социальные – принести пользу человеческому сообществу; мотивы социального и личностного престижа – утвердить себя и занять определенное положение в обществе и в социальном окружении в будущем [3]. При этом мотивы являются мобильной системой, на которую можно и нужно влиять. Целенаправленно формируя устойчивую систему мотивов деятельности, можно помочь будущему специалисту в профессиональной адаптации. Известно, что на формирование профессиональных намерений существенно влияют социально-психологические особенности обучающихся, их способности, интересы, отношение к труду, прошлый опыт, социальное окружение, межличностные отношения [3]. В системе СПО накоплен определенный опыт формирования учебной мотивации студентов [4, 5], который может быть адаптирован к системе подготовки квалифицированных рабочих и служащих в новых условиях.

Известно, что большинство обучающихся по ППКРС социальной направленности имеют психофизиологическую установку, характеризующуюся следующим:

– восприятие конкретных свойств объектов окружающей действительности, при этом преобладает их чувственная оценка;

– преимущественно конкретно-образный стиль мышления, предрасположенность к работе с реальным (предпочтительно зрительным) материалом, а не со словесно-абстрактным;

– эмоциональность и общительность, прагматизм;

– заинтересованность в получении результата в процессе работы, а не когда-то в будущем;

– стремление уйти от излишнего, по их мнению, теоретизирования [6].

В процессе их подготовки целесообразно максимально использовать информацию, базирующуюся на образном представлении; организовывать их познавательную деятельность в небольших группах; предоставлять им больше самостоятельности в процессе выполнения заданий [6]. С другой стороны, обучающиеся по ППКРС, так же как и старшеклассники общеобразовательных школ, и студенты высших образовательных учреждений, в полной мере являются представителями «цифрового поколения». Они являются активными участниками разнообразных сообществ в социальных сетях, легко добывают информацию с помощью современных гаджетов в режиме «on-line». При проектировании образовательной среды, которая является областью актуальной жизнедеятельности, самореализации обучающихся, безусловно, необходимо учитывать эти особенности.

В контексте изложенного выше мы полагаем, что проектировать систему развития общих компетенций будущих квалифицированных рабочих и служащих следует на основе информационно-деятельностного подхода, сущностные положения которого заключаются в следующем [7]:

– проектирование обучения следует выполнять с учетом информационных основ обучения, которые базируются на психофизиологических особенностях восприятия, переработки, хранения и воспроизведения информации человеком;

– обучение предполагает широкое использование современных информационно-коммуникационных технологий;

– для усиления деятельностного аспекта обучения следует внедрять в традиционную систему подготовки будущего специалиста современные педагогические технологии, которые обеспечивают совместную деятельность субъектов учебно-воспитательного процесса с целью выведения обучающихся на уровень самоорганизации и самореализации в учебном процессе.

Критерии выбора педагогических технологий определяются особенностями конкретной образовательной системой [7, 8]. Учитывая особенности обучающихся по ППКСР, на основе анализа информационных источников, связанных с использованием современных педагогических технологий в НПО и СПО [9; 10], нами для проектирования системы развития их общих компетенций был обоснован выбор сетевых технологий и проектно-исследовательской технологии [11].

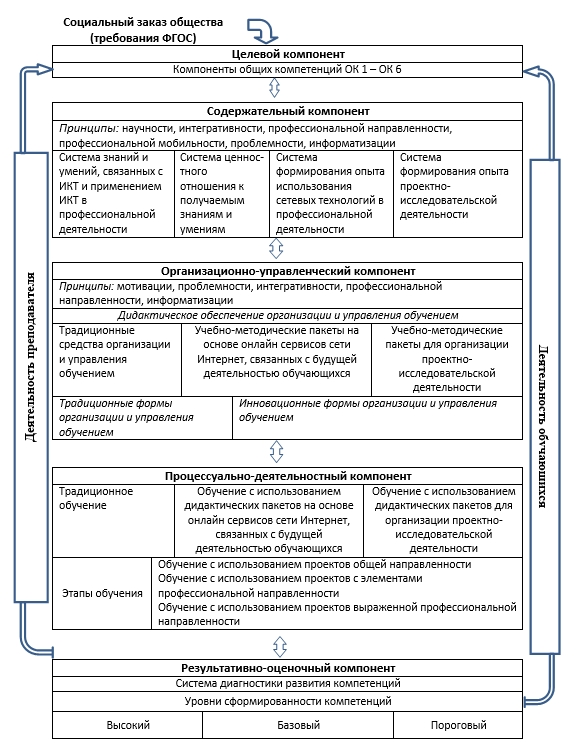

На рис.1 представлена модель развития общих компетенций обучающихся по ППКРС на основе информационно-деятельностного подхода. Содержательный компонент модели разрабатывается в контексте общедидактических принципов, ряда специфических принципов профессионального обучения и отражает структуру основных компонентов содержания подготовки, их целевое назначение и функции в учебном процессе.

Рис.1. Модель развития общих компетенций обучающихся по программам ППКРС на основе информационно-деятельностного подхода

Основой эффективной организации процесса развития общих компетенций обучающихся по ППКРС является педагогическое обеспечение, включающее наряду с традиционными средствами организации и управления обучением учебно-методические пакеты (УМП) для организации проектно-исследовательской деятельности, в том числе на основе on-line сервисов сети Интернет. Так, в соответствии с предложенной нами в работе [12] классификацией проектов разработаны УМП проектов с выраженной профессиональной направленностью «Идеальный салон-парикмахерская» и «Модная прическа» на основе on-line сервиса MakeoverIdea, а также пакеты проектов общей направленности «Здоровьесбережение» и «История моей страны в истории моей семьи» [12].

Процессуально-деятельностный компонент обусловлен интегративными целями обучения, воспитания и развития обучающихся, выраженными в виде компетенций. В частности, организация деятельности обучающихся как при работе с on-line сервисом, так и в процессе работы по другим проектам в обязательном порядке предполагает ориентировочно-мотивационный, операционно-деятельностный и рефлексивно-оценочный этапы.

Что касается результативно-оценочного компонента модели, в контексте компетентностного подхода система контроля и оценивания результатов обучения должна содержать задания практикоориентированного характера с тем, чтобы теоретические знания служили основой для работы с этими заданиями. Оценочно-диагностический инструментарий должен включать критериально-уровневую карту, тестовый инструментарий для выявления уровня сформированности компонентов общих компетенций обучающихся.

Разработанная модель была апробирована в 2016–2017 годах в процессе подготовки обучающихся по профессии «Парикмахер» в Красноярском техникуме промышленного сервиса. В педагогическом эксперименте в общей сложности приняли участие 47 человек. Для выявления уровня сформированности компонентов общих компетенций, наряду с разработанной нами критериально-уровневой картой, использовались Тест коммуникативных умений Л. Михельсона в адаптации Ю.З. Гильбуха [13], методика «Диагностика уровня эмпатии И.М. Юсупова» [14], методика «Цель – Средство – Результат» А.А. Карманова [15].

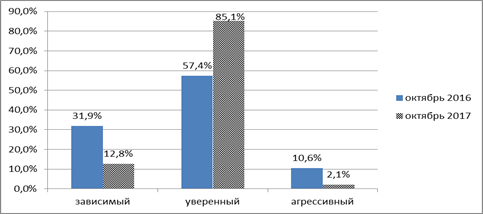

Так, на рис. 2 представлены результаты тестирования обучающихся с использованием Теста Михельсона. Из данных диаграммы следует, что на завершающем этапе эксперимента (октябрь 2017 г.) увеличилась доля обучающихся (85,1 %) по сравнению с 57,4 % на начальной стадии эксперимента, выбирающих компетентный, уверенный способ реагирования на различные коммуникативные ситуации (ОК 6). Уменьшилась на 19 % доля обучающихся, выбирающих агрессивный стиль общения, на 8 % – число обучающихся, демонстрирующих зависимый, неуверенный способ коммуникации.

Что касается результатов, полученных по методике «Цель – Средство – Результат», на завершающем этапе эксперимента выявлено 21,3 % обучающихся, ставящих перед собой реальные цели (на начальном этапе эксперимента таковых выявлено не было). Хотя по-прежнему большинство обучающихся испытывает трудности в постановке цели, готово принять цель извне. Доля обучающихся, склонных переоценивать свой результат, и, как правило, испытывающих повышенную тревожность, уменьшилась с 21,3 % до 12,8 %. Практически в два раза уменьшилось количество обучающихся, излишне критичных как к себе, так и

Рис. 2. Динамика развития коммуникативных умений обучающихся по профессии «Парикмахер» к окружающим, склонных недооценивать результат. Количество обучающихся, склонных к адекватной оценке результата, возросло с 63,8 % до 80,9 % (ОК 3, ОК 6).

В целом полученные результаты коррелируют с результатами выявления уровня сформированности компонентов общих компетенций с использованием критериально-уровневой карты. На завершающей стадии эксперимента обучающиеся отметили, что работа с on-line сервисами профессиональной направленности помогла им осознать значимость ИКТ в будущей профессиональной деятельности (ОК 5), а также значимость своей профессии в социальном плане (ОК 1).

В заключение следует отметить, что выполненное исследование в целом позволяет сделать вывод о целесообразности применения информационно-деятельностного подхода к развитию общих компетенций будущих квалифицированных рабочих и служащих. Вместе с тем, для однозначных выводов о результативности предложенной модели необходима ее апробация на более широкой выборке обучающихся, в том числе по другим профессиям.

Библиографическая ссылка

Безрукова Н.П., Нейверт Ю.В. ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ // Современные проблемы науки и образования. 2018. № 1. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=27365 (дата обращения: 31.01.2026).