Нарушения вазомоторной функции сосудистого эндотелия у больных с сердечно-сосудистой патологией часто предшествуют клиническим проявлениям заболевания и, несмотря на высокую прогностическую значимость, зачастую остаются без должного влияния клиницистов [1-4]. Первопричиной вазомоторной дисфункции (ВД) является нарушение работы эндотелиоцитов, выстилающих кровеносные сосуды изнутри, в результате чего происходит снижение продукции и биодоступности оксида азота, который является главным фактором релаксации сосудов [5-8].

В настоящее время доказано, что нарушение выработки оксида азота, а точнее нарушение баланса в работе факторов релаксации и констрикции лежит в основе патогенеза хронической сердечной недостаточности (ХСН) [9], являющейся одной из первостепенных проблем современного здравоохранения [10-14].

Ежегодно появляется огромное количество работ по исследованию вазомоторной функции сосудистого эндотелия, но при этом остается множество дискуссионных вопросов и продолжается поиск наиболее простых методов выявления механизмов, приводящих к вазомоторной дисфункции сосудистого эндотелия.

Цель: по результатам фармакологического теста с ацетилхолином оценить реактивность микрососудов у больных хронической сердечной недостаточностью с учетом фракции выброса и стадии заболевания.

Материалы и методы. Объектом исследования стали больные ХСН (n=280) и соматически здоровые добровольцы (n=60) в качестве группы контроля. Дизайн исследования представлен в таблице 1.

Таблица 1

Дизайн исследования

|

148 больных с сохранной фракцией выброса ЛЖ |

132 больных со сниженной фракцией выброса ЛЖ |

||||

|

ХСН I n=93(62,8 %) |

ХСН IIA n=44(29,9 %) |

ХСН IIБ+III n=11(7,3 %) |

ХСН I n=32(24,2 %) |

ХСН IIA n=66(50 %) |

ХСН IIБ+III n=34(25,8 %) |

Средний возраст всех обследуемых составил 56 (46; 60). Средняя длительность симптомов ХСН у больных составила 7 (4;15) лет, баллы по шкале оценки клинического состояния в среднем составили 6 (3; 14). В группе больных с сохранной фракцией выброса количество мужчин было 50 человек (33,8 %), женщин 98 человек (66,2 %). В группе больных со сниженной фракцией выброса мужчин было 64 человека (48,5 %), женщин 68 человек (51,5 %). Группа контроля была сопоставима по полу с группой больных ХСН.

В данное исследование были включены больные с верифицированным диагнозом ХСН, возникшая на фоне: стенокардия напряжения (n=67), артериальная гипертензия (n=45), стенокардия напряжения+артериальная гипертензия (n=80), фибрилляция предсердий+постинфарктный кардиосклероз (n=34), не-Q (n=32) и Q-образующий инфаркт миокарда (n=22). Из исследования исключались больные старше 60 лет, с индексом массы тела более 30, с перенесенным инфарктом миокарда в течение последних 6 месяцев, с любыми острыми и системными заболеваниями.

Оценка состояния вазомоторной функции сосудистого эндотелия проводилась при помощи прибора «ЛАКК-02» (ООО НПП «Лазма», Россия). В качестве датчика использовался световой зонд. Для проведения фармакологического теста использовался 5 % ацетилхолин (АцХ). Электрофорез АцХ осуществлялся в течение 3 минут. Исследование проводилось в утренние часы. После проведения фармакологического теста и удаления артефактов нами оценивались три показателя:

1. Тmax вазодилатации – данный показатель означает время от начала до развития максимального значения показателя микроциркуляции (ПМ) при ионофоретическом введении АцХ. (ед. измерения секунды (сек.)).

2. Tвосст..кровотока – данный показатель означает время от Тmax вазодилатации до возвращения ПМ к исходным значениям при ионофоретическом введении АцХ. (ед. измерения секунды (сек.)).

3. Прирост капиллярного кровотока – данный показатель означает степень прироста ПМ при ионофоретическом введении АцХ (ед. измерения %).

Статистическая обработка проводилась с помощью программы STATISTICA 11.0, (StatSoft, Inc., США). Критический уровень статистической значимости 5 % (р=0,05). Все данные представлены в виде Ме (P5;P95).

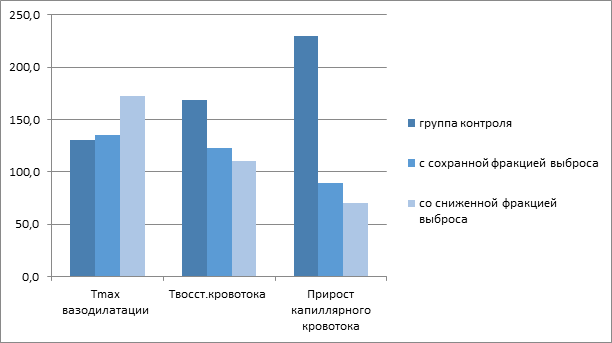

Результаты исследования и их обсуждение. После проведения фармакологического теста с АцХ и анализа допплерограмм были получены следующие данные: Тmax вазодилатации в группе больных с сохранной фракцией выброса составило 135,5 (83; 189) сек., что было было сопоставимо с показателями в группе контроля (р=0,083), где данный показатель составил 130,0 (92,7; 164,1) сек. У группы больных со сниженной фракцией Тmax вазодилатации составило 172,0 (112; 189) сек., что было статистически значимо выше, чем у обследуемых в группе контроля и у больных с сохранной фракцией выброса (рис.1).

Таким образом, Тmax вазодилатации, отражающее как чувствительность эндотелиальных микрососудистых рецепторов, так и темпы выделения эндогенных вазодилататоров, в группе больных с сохранной фракцией выброса было сопоставимо с группой контроля. Однако значение 5 процентиля было меньшее по сравнению с контролем, а значение 95 процентиля превышало контрольное, что отражает наличие больных как с увеличенной, так и уменьшенной микрососудистой реактивностью.

Рис. 1. Показатели фармакологического теста в исследуемых группах

В то же время в группе больных со сниженной фракцией выброса наблюдалось статистически значимое замедление темпов Тmax вазодилатации по сравнению с обследуемыми группы контроля. Данная динамика наблюдалось и по сравнению с группой больных с сохранной фракцией выброса. Причем, снижение микрососудистой реактивности наблюдалось более чем у половины обследуемых группы больных со сниженной фракцией выброса.

В группе больных с сохранной фракцией выброса Tвосст. кровотока составило 123 (112; 132) сек., что было статистически значимо меньше (р<0,01), чем в группе контроля, где данный показатель составил 168,7 (134,1; 196,9) сек. У группы больных со сниженной фракцией выброса данный показатель составил 110 (98; 125) сек., что было статистически значимо меньше (р<0,001) по сравнению с группой контроля и с группой больных с сохранной фракцией выброса. Полученные данные свидетельствовали об уменьшении способности к поддержанию эндотелий-зависимой вазодилатации, что отражает уменьшение продолжительности выработки вазодилататоров. Причем, выраженность данных изменений была статистически значимо более явной в группе больных со сниженной фракцией выброса ЛЖ.

Прирост капиллярного кровотока у больных с сохранной фракцией выброса составил 89,5 (65,5; 144,5) %, это статистически значимо меньше по сравнению с обследуемыми в группе контроля, где данный показатель составил 230,1 (169,3; 374,5) %. У группы больных со сниженной фракцией выброса прирост капиллярного кровотока составил 70,5 (48,3; 137,2) %, что статистически значимо меньше, чем у обследуемых в группе контроля и в группе больных с сохранной фракцией выброса. Таким образом, у больных ХСН обеих групп наблюдалось уменьшение выраженности вазодилатации в фармакологическом тесте с АцХ, указывающее на развитие эндотелиальной дисфункции.

При проведении корреляционного анализа в обеих исследуемых группах были выявлены статистически значимые отрицательные и положительные взаимосвязи между фракцией выброса ЛЖ и показателями фармакологического теста. В группе больных с сохранной фракцией выброса имели место взаимосвязи между фракцией выброса ЛЖ и Тmax вазодилатации: r=-0,42, Tвосст.. кровотока: r=0,25; а также приростом капиллярного кровотока: r=0,52. Наличие данных взаимосвязей свидетельствует о замедлении темпов выработки эндогенных вазодилататоров, уменьшение продолжительности выработки эндогенных вазодилататоров и степени выраженности эндотелий-зависимой вазодилатации при снижении сократительной способности ЛЖ. В группе больных со сниженной фракцией выброса имели место взаимосвязи между фракцией выброса ЛЖ и Тmax вазодилатации: r=-0,51, Tвосст.. кровотока: r=0,31; а также приростом капиллярного кровотока: r=0,63. Выявленные корреляции в обеих группах обследуемых свидетельствуют о наличии тенденции к снижению способности микрососудов к эндотелий-зависимой дилатации.

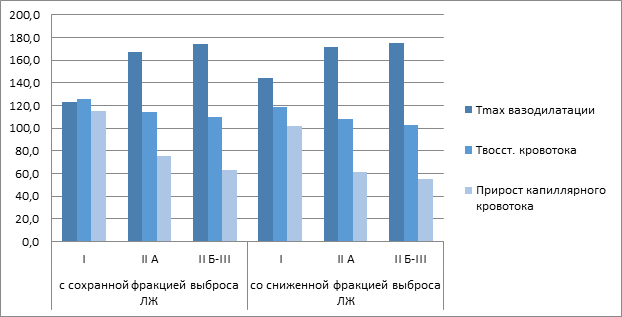

Затем все обследуемые больные были разделены по стадиям заболевания. Установлено, что у всех больных статистически значимое увеличение Тmax вазодилатации и снижение Tвосст.. кровотока и прирост капиллярного кровотока, что отражает общую тенденцию снижения реактивности микрососудов и уменьшение продолжительности и объема выделения вазодилататоров при утяжелении ХСН. Это свидетельствует не только о развитии вазомоторной дисфункции сосудистого эндотелия, но и об увеличении её выраженности у пациентов с более тяжелой стадией ХСН (рис. 2).

Причем, у больных со сниженной фракцией выброса ЛЖ в подгруппе ХСНI-II А ст. уменьшение выраженности эндотелий-зависимой вазодилатации наблюдалось в большей степени, чем у пациентов с сохранной фракцией выброса ЛЖ I – II А ст., а при увеличении тяжести ХСН до II Б – III ст. различия между группами больных с сохранной и сниженной систолической функцией ЛЖ нивелировались.

Рис. 2. Показатели фармакологического теста у больных ХСН с сохранной и сниженной фракцией выброса ЛЖ

При проведении корреляционного анализа в группе больных ХСН были выявлено наличие взаимосвязи между показателями эндотелий-зависимой вазодилатации и стадией ХСН (табл. 2).

Таблица 2

Коэффициенты корреляции между стадией ХСН и показателями фармакологического теста

|

Показатель / Группа |

С сохранной фракцией выброса ЛЖ |

Со сниженной фракцией выброса ЛЖ |

|

Тmax вазодилатации |

r=0,73, p<0,001 |

r=0,45, p<0,001 |

|

Tвосст.. кровотока |

r=-0,37, p<0,001 |

– r=-0,61, p<0,001 |

|

Прирост капиллярного кровотока |

– r=-0,65, p<0,001 |

r=-0,65, p<0,001 |

Данные взаимосвязи отражали ассоциацию утяжеления ХСН и нарушений эндотелий-зависимой вазодилатации. Причем, сила взаимосвязей между показателями фармакологического теста и стадией ХСН в группе больных со сниженной фракцией выброса была больше, чем в группе больных с сохранной фракцией выброса.

Вывод. По результатам фармакологического теста с оценкой состояния вазомоторной функции сосудистого эндотелия и корреляционного анализа у больных ХСН установлено:

- Увеличение Тmax вазодилатации, уменьшение Tвосст. кровотока и уменьшение прироста капиллярного кровотока в группе больных ХСН как с сохранной, так и со сниженной фракцией выброса левого желудочка по сравнению с группой контроля. Причем, выраженность данных изменений в группе больных со сниженной фракцией выброса левого желудочка была статистически значимо большей, что свидетельствует о нарушении вазомоторной функции сосудистого эндотелия у больных ХСН.

- Наличие корреляционной связи между показателями фармакологического теста и фракцией выброса левого желудочка, а также между показателями фармакологического теста и возрастом пациентов.

- У всех больных ХСН при увеличении стадии ХСН от I до III наблюдалось увеличение Тmax вазодилатации, уменьшение Tвосст.. кровотока и уменьшение прирост капиллярного кровотока. Данная тенденция изменения показателей фармакологического теста была более выражена у больных со сниженной фракцией выброса левого желудочка. Ассоциация утяжеления стадии ХСН и нарушений вазомоторной функции сосудистого эндотелия была также подтверждена результатами корреляционного анализа.

Анализ данных фармакологического теста у больных ХСН будет способствовать раннему выявлению нарушений со стороны вазомоторной функции сосудистого эндотелия и возможности их коррекции еще до клинических проявлений и позволит предупредить прогрессирование заболевания.

Библиографическая ссылка

Полунина Е.А., Шварц Ю.Г., Гусейнов Г.Т. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ ВАЗОМОТОРНОЙ ФУНКЦИИ СОСУДИСТОГО ЭНДОТЕЛИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ // Современные проблемы науки и образования. 2017. № 6. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=27351 (дата обращения: 15.02.2026).