Во всех цивилизованных странах мира заболевания кровообращения по числу смертности населения занимают первое и одно из ведущих мест по распространенности. В 2012 году в мире от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) умерло около 17,5 млн человек, что составляет примерно 31 % всех случаев смерти [1]. Согласно статистическим данным, каждый год от ССЗ в Европе умирают 4 млн человек, из которых 1 млн приходится на Россию [2,3].

Среди стран Евразийского региона Кыргызстан занимает 6-е место по стандартизованному показателю смертности от болезни сердечно-сосудистой системы, а в структуре общей смертности населения КР смертность от ССЗ составляет 48,8 % (ВОЗ, 2004) [4].

Сердечно-сосудистые заболевания приводят к значительному социально-экономическому ущербу общества за счет смертности среди активной части населения, потери трудоспособности, расходов на лечение и реабилитацию больных.

Изучение заболеваний системы кровообращения, имеющих типовые патогенетические механизмы, выявление возможных причинно-следственных связей, влияющих на заболеваемость населения болезнями кровообращения, предполагает итерационный процесс получения дополнительной информации, ее обработки и анализа результатов, возможности представления научно обоснованного заключения, на основе недостающих данных и внедрения новых методологий. При этом прогнозирование заболеваемости в данном случае является основным этапом исследования состояния здоровья населения, которое необходимо для обоснования системы мероприятий по профилактике и оценке эффективности деятельности медицинской помощи.

Известно, что путем применения регрессионного анализа можно подвергнуть статистической обработке показателей, изменяющихся в динамике, дать соответствующую характеристику целой совокупности, количественно определить значимость и долю влияния различных факторов на конечный результат изучаемого явления, установить сущность его вариабельности [4].

Цель исследования: провести регрессионный анализ заболеваемости и смертности населения Кыргызской Республики заболеваниями органов кровообращения за период с 2002 по 2016 гг. для прогнозирования динамики заболеваемости.

Материалы и методы исследования

Тип исследования: эпидемиологическое одномоментное сплошное. На основании статистических данных РМИЦ (2003–2016 гг.) и Нацстаткома (2002–2016 гг.) изучены показатели заболеваемости и смертности в КР от болезней системы кровообращения, в том числе заболеваемости гипертонической болезнью и периферических сосудов.

Определялись показатели динамического ряда: скользящая средняя, абсолютный прирост, темпы прироста/убыли (%) и коэффициент наглядности [5].

Для анализа тренда заболеваемости и прогнозирования динамики изменений показателей болезни кровообращения использованы методы медицинской статистики, на основе компьютерной программы «MicrosoftOfficeExcel», с использованием инструмента «Пакет анализа» надстройки «Анализ данных/Регрессия». Прогнозирование динамики заболеваний сердечно-сосудистой системы апробировано на основе статистического моделирования при помощи построения линей трендов, в частности линейного и полиномиального типа, поскольку именно эти типы с высокой степенью значимости дают наилучшую степень приближения к практическим данным [6].

Показатель R2–достоверность аппроксимирующей кривой, рассчитанный по методу наименьших квадратов, приближенная к 1, позволил достичь высокой степени точности выбранной модели зависимости. В соответствии с выбранным трендом для различных форм патологии оценена возможность прогнозирования заболеваемости на 2018–2025 гг.

Результаты исследования и их обсуждение

По результатам статистической обработки абсолютных показателей заболеваемости населения болезнями кровообращения по КР, в результате сопоставления динамических рядов до и после сглаживания (скользящая средняя) (табл.1) выявлена тенденция к увеличению динамики роста показателей.

Динамика коэффициента наглядности отражает увеличение заболеваемости органами кровообращения в среднем на 24,1 %. Несмотря на определенные темпы процента убыли болезней кровообращения в 2007 г. (- 1,2 %) и 2015 г. (- 0,4 %), чаще отмечался рост показателя темпа прироста, преимущественно в 2010–2012 гг. (6,7 %, 6,6 % и 5,9 %), что в среднем составила 3,5 % прироста за данный период (8364 человек).

Таблица 1

Показатели заболеваемости населения болезнями системы кровообращения в КР за 2003–2016 гг. (абс. число) по данным РМИЦ КР

|

года |

Болезни органами кровообращения (абс. число) |

скользящая средняя, абс. число |

абс. прирост (убыли), абс. число. |

темп прироста (убыли), %. |

коэффициент наглядности, % |

|

2003 |

175809 |

- |

- |

- |

- |

|

2004 |

202941 |

202326 |

- |

- |

100 |

|

2005 |

228228 |

216527 |

14201 |

7,0 |

107,0 |

|

2006 |

218412 |

224548,7 |

8022 |

3,7 |

111,0 |

|

2007 |

227006 |

221881,3 |

-2667 |

-1,2 |

109,7 |

|

2008 |

220226 |

228434,7 |

6553 |

3,0 |

112,9 |

|

2009 |

238072 |

235120,7 |

6686 |

2,9 |

116,2 |

|

2010 |

247064 |

250977,7 |

15857 |

6,7 |

124,0 |

|

2011 |

267797 |

267528,3 |

16551 |

6,6 |

132,2 |

|

2012 |

287724 |

283330,7 |

15802 |

5,9 |

140,0 |

|

2013 |

294471 |

291965 |

8634 |

3,0 |

144,3 |

|

2014 |

293700 |

295487 |

3522 |

1,2 |

146,0 |

|

2015 |

298290 |

294326,7 |

-1160 |

-0,4 |

145,5 |

|

2016 |

290990 |

||||

|

среднее значение |

249337,9 |

251037,8 |

8364 |

3,5 |

124,1 |

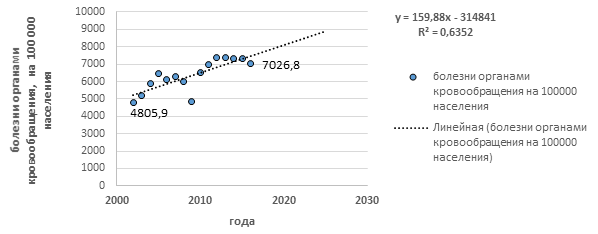

При расчете прогноза заболеваемости населения, болезнями органов кровообращения КР методом вычисления уравнения математической регрессии (у=159,88х-314841) ожидается рост заболеваемости в 1,85 раз к 2025 году, при этом линейная аппроксимации=0,65, точность подбора уравнения регрессии – средняя (рис. 1).

Рис.1. Прогноз заболеваемости населения болезнями органов кровообращения КР на 2025 г. по данным РМИЦ (на 100 тыс. населения)

Таким образом, при вычислении динамического ряда и проведении регрессионного анализа за период с 2003–2016 гг. показал сердечно-сосудистой патологии, несмотря на внедренные в республике следующие национальные программы: «МанасТаалими» (2006–2010), «Здоровое сердце каждому кыргызстанцу к 2010 году», «Ден-соолук», «Комплексная Программа контроля сердечно-сосудистых заболеваний (2009–2013)» [4,7,8].

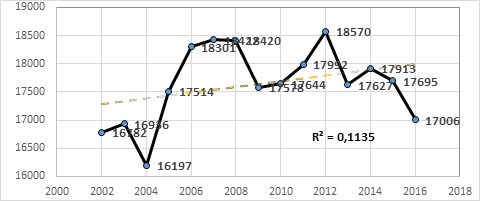

Анализ динамики смертности от заболеваний системы кровообращения по КР за период с 2002–2016 гг. (табл. 2) показал тенденцию к снижению смертности, при относительно небольшом значении темпа прироста – на 0,6 %. Однако при расчете коэффициента наглядности, смертность от болезней системы кровообращения в среднем увеличилась на 6,7 %, что указывает на важное значение данного показателя.

Таблица 2

Динамика смертности от заболеваний системы кровообращения по КР за период с

2002–2016 гг., по данным вычислительного центра Нацстаткома КР

|

года |

Смертность от болезней кровообращения (абс. число) |

скользящая средняя, абс.число |

абс прирост (убыли), абс.число. |

темп прироста (убыли), %. |

коэффициент наглядности, % |

|

2002 |

16782 |

||||

|

2003 |

16936 |

16638,3 |

100 |

||

|

2004 |

16197 |

16882,3 |

244 |

1,5 |

101,5 |

|

2005 |

17514 |

17337,3 |

455 |

2,7 |

104,2 |

|

2006 |

18301 |

18079,0 |

742 |

4,3 |

108,7 |

|

2007 |

18422 |

18381,0 |

302 |

1,7 |

110,5 |

|

2008 |

18420 |

18140,0 |

-241 |

-1,3 |

109,0 |

|

2009 |

17578 |

17880,7 |

-259 |

-1,4 |

107,5 |

|

2010 |

17644 |

17738,0 |

-143 |

-0,8 |

106,6 |

|

2011 |

17992 |

18068,7 |

331 |

1,9 |

108,6 |

|

2012 |

18570 |

18063,0 |

-6 |

0,0 |

108,6 |

|

2013 |

17627 |

18036,7 |

-26 |

-0,1 |

108,4 |

|

2014 |

17913 |

17745,0 |

-292 |

-1,6 |

106,7 |

|

2015 |

17695 |

17538,0 |

|||

|

2016 |

17006 |

||||

|

Среднее значение |

17639,8 |

17639,8 |

101 |

0,6 |

106,7 |

При прогностическом расчете динамики смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 2018–2025 гг. выявлено низкое значение показателя аппроксимации (R2=0,11 от единицы), а разброс показателей на графике (рис. 2) не позволил построить более подходящую модель линий тренда и выявить прогностическое значения смертности населения от заболеваний кровообращения в динамике.

Рис. 2. Показатели смертности (абс. числа) от заболеваний сердечно-сосудистой системы в динамике за период с 2002 по 2016 г. по данным Нацстаткома КР

Выявлена слабая корреляционная связь (r=+0,3) между заболеваемостью и смертностью от болезни системы кровообращения населения КР.

Следует подчеркнуть, что в последнее время многими авторами (E.Braunwald и V.Dzau, 1991 г. и др.) развитие сердечно-сосудистых заболеваний у человека рассматривается с позиций «сердечно-сосудистого континуума», которая представляет собой непрерывную цепь взаимосвязанных последовательных событий, приводящих в финале к смерти больного [9].

Известно, что в ряду патофизиологических процессов, приводящих к сердечно-сосудистым заболеваниям, лежит и эндотелиальная дисфункция, которая вызывает прогрессирование атеросклероза за счет гипертрофии сосудистой стенки и вазоконстрикции. Итогом указанных развития патофизиологических механизмов является либо дестабилизация бляшки с патологией периферических артерий, либо прогрессирование гипертонической болезни и поражение органов мишеней [9].

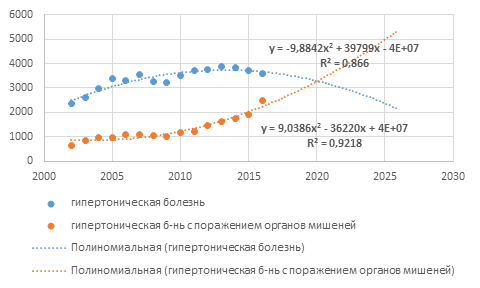

На рис. 3 представлен прогноз заболеваемости населения гипертонической болезнью (без и с поражением органов мишеней). Прогноз развития гипертонической болезни зависит, в первую очередь, от вовлеченности в патологический процесс органов-мишеней, по которым оценивается общий сердечно-сосудистый риск.

Рис.3. Прогноз заболеваемости населения гипертонической болезнью (без и с поражения органов мишеней) на 2025 г., на 100 тыс. населения по данным РМИЦ

На основании полиномиального тренда прогноза ожидается рост заболеваемости гипертонической болезни (ГБ) с поражением органов мишеней и снижение ГБ без поражения органов мишеней. Прогнозный показатель (к 2025 г.) ожидается в значении 2837,5 против 655,3 на 100 тыс. населения в 2002 г. (рис. 2), величина аппроксимации – 0,92 и 0,86 соответственно. Это говорит о том, что выбранная модель прогнозирования на 99 и 86 % свидетельствует об адекватном подборе уравнения тренда к исходным данным.

Таким образом, выполненный прогноз болезней сосудистой патологии показывает рост числа данной патологии в 4,33 раза по сравнению с 2002 годом.

Следует отметить, что Европейское сообщество кардиологов (ESC) совместно с сосудистыми хирургами в 2016 г. создали проект и впервые представили обновленные клинические рекомендации по заболеваниям периферических сосудов (ЗПС) и подчеркнули, что ЗПС наряду с кардиологическими заболеваниями являются предикторами неблагоприятного прогноза большинства ССЗ [10].

Анализ данных литературы показал, что особенностью этих заболеваний является тенденция к неуклонному прогрессированию и при естественном течении атеросклеротического процесса более половины больных умирают в ближайшие 5–8 лет от начала болезни (больные переносят тяжелые ишемические синдромы-инфаркт миокарда, инсульт, острые тромбозы артерий нижних конечностей), а в 25–50 % случаев, за тот же период времени, выполняется ампутация пораженной конечности.

К примеру, по статистике поражения периферического сосудистого русла отмечаются у более чем 40 миллионов жителей Европы, и наличие этих изменений сопряжено с увеличенным риском инсульта, инфаркта миокарда, инвалидизации и смерти [10].

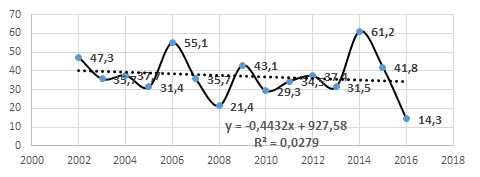

Рис. 4. Динамика изменений заболеваний периферических артерий (эндартериит, тромбангиит облитерирующий), на 100 тыс. населения по данным РМИЦ

На основании регрессионного анализа прогноз динамики изменений заболеваний периферических артерий по республике сделать не удалось из-за существенного разброса показателей по годам, что сопряжено с резкими колебаниями, в виде роста, показателей в 2006 и 2014 гг. (55,1;61,2%000) и падений в 2008 и 2016 гг. (21,4; 14,8 %000), высокая степень неоднородности динамики показателей подтверждается и низким значением показателя апроксимации (R2 = 0,027) (рис. 4).

Таким образом, неоднородность результатов по показателю заболеваний периферических сосудов по КР и отсутствие закономерных показателей роста/убыли ЗПС указывают на недостаточное внимание медицинских служб поражению периферических артерий, несмотря на высокую частоту их возникновения, что служат поводом для углубленного изучения заболеваемости периферических сосудов.

Библиографическая ссылка

Суранова Г.Ж., Тухватшин Р.Р., Казиева А.А., Намазбеков М.Н. РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОТ БОЛЕЗНЕЙ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ // Современные проблемы науки и образования. 2017. № 6. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=27347 (дата обращения: 12.01.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.27347