Актуальность. Одной из важнейших задач челюстно-лицевой хирургии является терапия гнойно-воспалительных заболеваний [1; 2]. Внедрение новых методов лечения гнойных ран позволило улучшить результаты лечения больных, открыло перспективы в лечении больных с одонтогенными флегмонами различных локализаций, в том числе при осложненном течении гнойного процесса [3; 4]. Анализ результатов применения различных методов лечения показал, что пассивное дренирование реально проводится лишь при расположении дренажа в самом низком участке раны или при соответствующем этому положении больного [5]. Это не всегда обеспечивает адекватное удаление экссудата, что приводит к значительному числу неудовлетворительных исходов лечения [6]. Таким образом, высокая частота одонтогенных флегмон, не всегда положительные результаты существующих хирургических методов лечения, послеоперационные осложнения обусловливают необходимость дальнейшей разработки и поиска более надежного метода дренирования гнойных ран [7-9].

Диагностический этап лечения в челюстно-лицевой хирургии имеет большое значение в условиях бурного развития медицинских технологий. Именно поэтому сегодня необходим поиск и применение современных неинвазивных и информативных методов функциональной диагностики, кровеносной системы в частности. Этим требованиям отвечает термометрия.

На современном этапе метод термометрии предусматривает регистрацию теплового инфракрасного излучения от биологических объектов [10; 11].

Цель исследования – применение термографии тканей челюстно-лицевой области для обоснования вакуум-промывного дренирования одонтогенных флегмон.

Материалы и методы исследования. В клинике челюстно-лицевой хирургии Самарского государственного медицинского университета за период с 2013 по 2016 год проведено лечение 112 больных с одонтогенными флегмонами. Отбор больных производили методом случайной выборки. Все больные нуждались в экстренной хирургической помощи, были госпитализированы в среднем на 4,12±0,37 суток с момента начала заболевания. В течение первых суток были госпитализированы только 6 пациентов (5,4%). Большинство заболевших поступило в отделение на 2-5-е сутки – 93 пациента (82,5%).

В амбулаторном порядке, до момента госпитализации 26,3% пациентам были удалены «причинные» зубы, 7,3% больным проведена периостотомия, перикоронэктомия в 2,6% случаев, консервативное лечение было назначено 2,1% больным. Антибиотикотерапия проведена 2,8% пациентам.

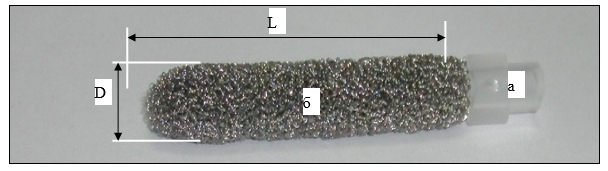

В ходе выполнения работы были выделены две группы больных. В исследуемую группу вошли больные, при лечении которых использовали хирургический дренаж и устройство для вакуум-промывного дренирования нашей конструкции (56 больных, 50%), во вторую (контрольную) группу вошли 56 больных (50%), дренирование у которых выполняли стандартными полихлорвиниловыми трубками. В исследуемой группе мужчин было 28 человек (50,0%), женщин - 28 человек (50,0%) в возрасте от 18 до 57 лет, средний возраст которых составлял 38,2 ± 0,6 года. В контрольной группе было 33 мужчины (58,9%) и 23 женщины (40,9%). Для вакуумного дренирования раны применяли хирургический дренаж из нетканого титанового материала со сквозной пористостью (патенты РФ на полезную модель № 129819, № 158954). Для его изготовления использовали нетканый титановый материал со сквозной пористостью - металлорезина (МР). Создание дренажа было многоэтапным. Из титановой проволоки марки ВТ1-00 диаметром 0,1 мм и длиной 60 мм, путем обкатывания ее на вращающемся керне, навивали спираль. В результате пластического деформирования получали спираль диаметром 1,0 мм. Далее спираль растягивали до шага 1,0 мм. Методом холодного прессования под давлением 5±1 МПа на пресс-форму получали пористый дренаж (рис. 1). Только при таком давлении получались поры диаметром от 100 до 300 микрометров, что составляло 70-85% пористости. Длина пористого дренажа составила 60 мм, диаметр 8 мм (рис. 1).

Рис. 1. Дренаж авторской конструкции: а - коннектор; б - дренажная часть из МР; L - длина тела дренажа; D - диаметр тела дренажа

Готовый дренаж помещали в герметичную упаковку и отправляли в центр стерилизации клиник СамГМУ, в результате чего получали стерильный дренаж для дальнейшего использования в ходе хирургического вмешательства. У больных исследуемой группы были применены хирургический дренаж и устройство для вакуум-промывного дренирования нашей конструкции (патенты РФ на полезную модель № 129818, № 156501). Использование хирургического дренажа и устройства для вакуум-промывного дренирования собственной конструкции проводилось с разрешения этического комитета СамГМУ (Протокол № 117 от 06.04.2012 г.).

У больных контрольной группы были применены пассивные дренажи. После вскрытия гнойного очага для визуализации и регистрации собственного инфракрасного излучения регионарной поверхности тканей челюстно-лицевой области применялся аппарат Иртис-2000МЕ (Россия). Данный метод использовали для этапного наблюдения (1, 3, 7-е сутки) за процессом восстановления пациентов с одонтогенными флегмонами. Регистрировали температурные показатели кожных покровов лица больного в трех проекциях. Определяли максимальную температуру, минимальную температуру и высчитывали среднюю температуру тканей в области гнойного процесса. Сравнение температурных показателей проводилось в динамике.

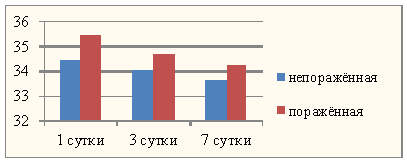

Результаты исследования и их обсуждение. Было проанализировано 168 термометрических исследований больных контрольной группы. На 1-е сутки после вскрытия флегмоны средняя температура поражённой стороны составила 34,96±0,07 ºС, здоровой стороны – 34,06±0,06 ºС. На 3-и сутки средняя температура хирургической области снизилась и составила 34,4±0,06 ºС. На здоровой стороне среднее температурное значение составило 33,8±0,08 ºС. На седьмой послеоперационный день средняя температура была 34,3±0,04 ºС. На здоровой стороне средняя температура была 33,87±0,05 ºС (табл. 1).

Таблица 1

Термографические показатели пациентов контрольной группы

|

Первые сутки, ºС |

Третьи сутки, ºС |

Седьмые сутки, ºС |

|

|

Поражённая область |

34,96±0,07 |

34,4±0,06 |

34,3±0,04 |

|

Здоровая область |

34,06±0,06 |

33,79±0,08 |

33,87±0,05 |

Снижение средних температурных показателей пораженной стороны произошло на 3,4%, на здоровой стороне - на 2,7% (рис. 2).

Рис. 2. График изменений средних термометрических показателей исследуемых областей у пациентов контрольной группы (t)

Полученные данные показали, что применяемый нами традиционный метод лечения привёл к снижению средних показателей локальной температуры.

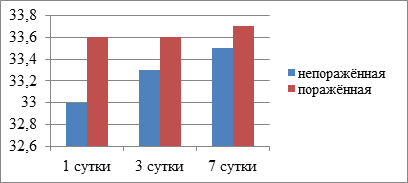

На этапах хирургического лечения больных основной группы было проанализировано 168 термограмм. В 1-е сутки после хирургического вмешательства средняя локальная температура на поражённой стороне равнялась 33,51±0,07 ºС, стандартное отклонение 0,79 ºС при максимальной температуре 34,61 ºС и минимальной температуре 32,4 ºС. На здоровой стороне средний показатель локальной термометрии составил 32,64±0,03 ºС, стандартное отклонение 0,64 ºС при максимальной температуре 34,1 ºС и минимальной температуре 31,18 ºС. На 3-и сутки средняя температура послеоперационной области составила 33,38±0,02 °С при стандартном отклонении 0,59 °С. Максимальные и минимальные значения составили 34,33 и 32,42 °С. На здоровой стороне среднее значение температуры было 33,22±0,08 °С, стандартное отклонение 0,56 °С при максимальном значении 33,98 °С, минимальном значении 32,45 °С. На 7-й день после вскрытия флегмоны средняя температура послеоперационной области была 33,68±0,04 °С при максимальном и минимальном значениях 34,48 и 32,87 °С соответственно и среднем отклонении 0,69 °С. На здоровой стороне средняя температура была 33,26±0,03 °С при максимальном и минимальном значениях 34,23 и 32,29 °С соответственно и среднем отклонении 0,61 °С (табл. 2).

Таблица 2

Термографические показатели пациентов основной группы

|

Первые сутки, ºС |

Третьи сутки, ºС |

Седьмые сутки, ºС |

|

|

Поражённая область |

33,51±0,07 |

33,38±0,2 |

33,7±0,04 |

|

Здоровая область |

32,64±0,03 |

33,3±0,08 |

33,5±0,05 |

Повышение средних температурных показателей пораженной стороны произошло на 0,4%, на непораженной стороне - на 1,4% (рис. 3).

Рис. 3. График изменений средних термометрических показателей исследуемых областей у пациентов основной группы (t)

Полученные данные показали, что применяемый нами метод вакуум-терапии привёл к незначительному повышению локальной температуры.

Выводы. Таким образом, в течение семи послеоперационных дней средняя температура операционной области у больных исследуемой группы повышается на 0,4%. Тогда как в контрольной группе на 7-е сутки средняя температура послеоперационной области у больных снижается на 3,4%. Данное состояние показывает активный кровоток и быстрое восстановление микроциркуляции в оперативной области при вакуум-терапии.

Библиографическая ссылка

Монаков В.А., Байриков И.М., Монаков Д.В. ВЛИЯНИЕ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ ГНОЙНЫХ РАН ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ НА ПОКАЗАТЕЛИ ТЕРМОГРАФИИ // Современные проблемы науки и образования. 2017. № 6. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=27312 (дата обращения: 15.02.2026).