Исследования по изучению влияния экологических факторов на здоровье детского населения в настоящее время относятся к числу наиболее актуальных научных направлений. Среди загрязнителей воздушного бассейна современных городов большой удельный вес принадлежит атмосферным выбросам предприятий теплоэнергетического комплекса. В состав атмосферных выбросов предприятий теплоэнергетики входят взвешенные вещества, диоксид серы, оксиды азота и оксид углерода, отнесенные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) к наиболее опасным для городского населения веществам, способствующим повышению уровня заболеваемости болезнями органов дыхания и кровообращения [1; 2].

Цель исследования: эколого-эпидемиологическая оценка риска развития болезней органов дыхания у детей в зоне влияния предприятия теплоэнергетики.

Материалы и методы. Когортное ретроспективное исследование выполнено на территории города Кирова, одного из региональных промышленных центров северо-востока России, в зоне влияния атмосферных выбросов городской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) № 4, многотопливного предприятия теплоэнергетики, где в качестве топлива используются природный газ, уголь, торф и мазут. Расчет приземных концентраций веществ, входящих в состав выбросов ТЭЦ: взвешенных частиц, диоксида серы, оксида углерода и оксидов азота, выполнен в соответствии с Приказом Минприроды России № 273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» с помощью программы собственной разработки «Экорасчет» (свидетельство о гос. регистрации № 2017612644). Районирование зоны влияния атмосферных выбросов ТЭЦ в зависимости от уровня загрязнения воздуха выполнено при помощи кластерного анализа [3]. Выделено 3 района (кластера), статистически значимо отличающихся по уровню приземных концентраций веществ, входящих в состав атмосферных выбросов ТЭЦ. Район № 1 включал часть зоны влияния, расположенную на удалении от 1,2 до 2,4 км от ТЭЦ в северном, северо-восточном и восточном направлении (что соответствует направлению ветров с наибольшей повторяемостью на данной территории). Район № 2 включал часть зоны влияния, расположенную на удалении 2,4–4 км в северном, северо-восточном и восточном направлении и 1,2–4 км для остальных румбов. Район № 3 составила часть зоны влияния, расположенная на расстоянии свыше 4 км от предприятия теплоэнергетики. Максимальные значения концентраций веществ, входящих в состав атмосферных выбросов ТЭЦ, осредненных за 3-летний период, наблюдались на площади района № 1, минимальные значения – в районе № 3. Отбор детей в исследование проводился в 2 этапа. Критериями включения в исследование на первом этапе являлись: возраст от 3 до 7 лет, постоянное проживание (с рождения) в районах № 1 и № 3 зоны влияния выбросов ТЭЦ, посещение дошкольного детского учреждения (детского сада), расположенного на территории районов № 1 и № 3. Второй этап включал процедуру рандомизации c формированием групп наблюдения и контроля. Группу наблюдения составили дети района № 1 в количестве 398 человек, в группу контроля вошли дети, проживающие в районе № 3 в количестве 400 человек. Медианный возраст Me(Q1-Q3) в группе наблюдения составил 5 (4-6) лет, в контрольной группе – 5 (4-5) лет. Группа наблюдения состояла из 208 (52,26%) девочек и 190 мальчиков (47,74%). Контрольную группу составили 181 (45,25%) девочка и 219 (54,75%) мальчиков. Сбор информации о болезнях органов дыхания проведен путем ретроспективного анализа сведений из амбулаторных карт. Статистическая обработка данных включала методы описательной и аналитической статистики. Количественные признаки представлены медианой и межквартильным размахом Me(Q1 - Q3). Качественные данные представлены относительными величинами (%) в виде 95% доверительных интервалов CI95%. Оценка статистической значимости количественных данных выполнена с помощью критерия Манна – Уитни, качественных данных – с помощью критерия Хи-квадрат. В качестве критического уровня статистической значимости различия выборочных данных (р) выбрано значение p<0,05 [3]. Сравнительная оценка риска развития болезней органов дыхания в группах наблюдения и контроля выполнена расчетом коэффициента относительного риска (RR) и 95% доверительных интервалов RR (CI95% RR), доли добавочного риска (АRF) и 95% доверительных интервалов ARF (CI95% ARF), а также по предложенной нами методике расчета интегрального индекса риска (ИИР), где ИИР = 5 lg RR1 + 5 lg RR 2 + … + 5 lg RRn, где RRn - коэффициенты относительного риска по отдельным нозологическим формам. Статистическая обработка выполнена при помощи пакетов программ Microsoft Excel и Statistica 8.0.

Результаты и обсуждение. Анализ топливного баланса ТЭЦ за 15-летний период позволил выявить 3 основных сценария работы многотопливного предприятия теплоэнергетики по соотношению разных видов топлива: сценарий I, с долей твердого топлива (каменного угля и торфа) более 50%; сценарий II, характеризующийся долей твердого топлива менее 20% и, соответственно, значительным преобладанием природного газа в топливном балансе; сценарий III, являющийся переходным между сценариями II и I и характеризующийся увеличением доли твердого топлива до 30–35%. В таблице 1 приведены расчетные данные приземных концентраций веществ, входящих в состав атмосферных выбросов многотопливной ТЭЦ при реализации сценария работы III для районов наблюдения и контроля.

Таблица 1

Расчетные приземные концентрации атмосферных выбросов ТЭЦ, мг/м3

|

Район наблюдения |

Район контроля |

p |

|

|

Взвешенные вещества |

0,046 – 0,059* |

0,008 – 0,01 |

<0,05 |

|

Диоксид серы |

0,06 – 0,08* |

0,01 – 0,013 |

<0,05 |

|

Оксид углерода |

0,006 – 0,008* |

0,001 – 0,002 |

<0,05 |

|

Оксиды азота (NOx) |

0,04 – 0,06* |

0,008 – 0,009 |

<0,05 |

|

Индекс опасности |

2,93 – 3,78* |

0,53 – 0,62 |

<0,05 |

*различие с контрольным районом статистически значимо.

В состав атмосферных выбросов многотопливной ТЭЦ входят взвешенные вещества (летучая зола и сажа), диоксид серы, оксид углерода и оксиды азота. Данные вещества оказывают существенное патологическое влияние на систему органов дыхания. Современные представления о патогенном воздействии взвешенных веществ на органы дыхания связаны с их способностью стимулировать длительное избыточное образование в легких активных форм кислорода (АФК). Свободные радикалы, обладая высокой химической активностью, вызывают асептическое воспаление в органах дыхания [4]. Диоксид серы обладает резким раздражающим и общетоксическим действием. При действии малых концентраций наблюдается воспаление слизистых верхних дыхательных путей бронхов, выражающееся в приступах сухого кашля, ощущении жжения и боли в носу и горле. Токсическое действие диоксида серы значительно усиливается при одновременном присутствии во вдыхаемом воздухе оксидов азота и оксида углерода [5]. Диоксид азота, проникая в легкие, будучи сильным окислителем, непосредственно поражает ткани бронхо-легочной системы. В экспериментах доказано угнетение механизмов противоинфекционной защиты легких, в том числе фагоцитарной [6]. Оксид углерода оказывает непосредственное токсическое действие на клетки, нарушая тканевое дыхание и уменьшая потребление тканями кислорода. Патогенетическое значение в развитии болезней органов дыхания имеют рефлекторный и аллергический механизмы, раздражающее и цитотоксическое действие адсорбированных на поверхности пылевых частиц газообразных соединений [6]. В районе наблюдения имеется статистически значимо большие значения расчетных приземных концентраций атмосферных выбросов ТЭЦ по сравнению с контрольным районом. Индекс опасности (HI) статистически значимо выше в районе наблюдения, и по верхней границе 95% доверительного интервала превышает значения приемлемого риска (HI=3) [7].

В таблице 2 представлены данные по частоте острых воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей, ОРВИ и пневмонии у детей групп наблюдения и контроля.

Таблица 2

Болезни органов дыхания, % (CI95%)

|

Группа наблюдения |

Группа контроля |

p |

|

|

Острый фарингит и ларингит |

29,51 – 38,83* |

17,24 – 25,26 |

<0,05 |

|

Острый трахеит |

32,19 – 41,68* |

24,31 – 33,19 |

<0,05 |

|

Острый бронхит |

17,33 – 25,38* |

7,28 – 13,22 |

<0,05 |

|

ОРВИ |

44,84 – 54,66* |

31,54 – 40,96 |

<0,05 |

|

Пневмония |

5,37 – 10,71* |

1,15 – 4,35 |

<0,05 |

*различие с контрольной группой статистически значимо.

Как показывает таблица, группы наблюдения и контроля статистически значимо отличаются по частоте ОРВИ и пневмонии. Статистически значимые различия наблюдаются также при сравнении частот острых воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей по всем нозологическим единицам.

В таблице 3 представлены доверительные интервалы частоты ОРВИ по возрастным группам.

Таблица 3

Частота ОРВИ в зависимости от возраста (%, CI95%)

|

Группа |

Возраст, лет |

|||

|

3 |

4 |

5 |

6 |

|

|

Наблюдение |

22,03 – 42,97* |

26,44 – 47,12* |

42,23 – 63,39* |

58,47 – 77,71* |

|

Контроль |

4,17 – 18,05 |

19,33 – 38,45 |

29,51 – 49,81 |

37,75 – 58,81 |

|

p |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

*различие с контрольной группой статистически значимо.

Наибольшие значения частоты ОРВИ наблюдаются в возрасте 5 и 6 лет. Между группами наблюдения и контроля определены статистически значимые различия по частоте ОРВИ в каждой возрастной категории.

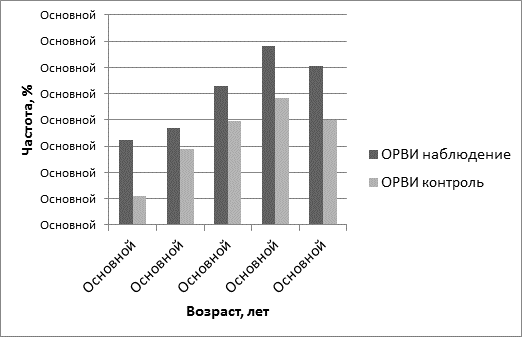

На рисунке представлена диаграмма сравнения частоты заболевания ОРВИ в группах наблюдения и контроля по возрастным категориям.

Частота ОРВИ по возрастным категориям

Обращает на себя внимание снижение частоты ОРВИ в категории детей возраста 7 лет, как в группе наблюдения, так и в контрольной группе. Данное явление можно объяснить увеличением к данному возрасту количества детей, имеющих специфический иммунитет после перенесенных заболеваний.

В таблицах 4 и 5 представлены доверительные интервалы по частоте острого бронхита и пневмоний в возрастных группах.

Таблица 4

Частота острого бронхита в зависимости от возраста (%, CI95%)

|

Группа |

Возраст, лет |

|||

|

3 |

4 |

5 |

6 |

|

|

Наблюдение |

15,99 – 24,01 |

15,56 – 23,52* |

13,11 – 20,59* |

28,28 – 37,68* |

|

Контроль |

18,06 – 26,38 |

4,17 – 9,17 |

5,81 – 11,43 |

10,34 – 17,81 |

|

p |

>0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

*различие с контрольной группой статистически значимо.

Во всех возрастных группах, кроме детей в возрасте 3 лет, имеются статистически значимые различия по частоте острого бронхита в анамнезе детей групп наблюдения и контроля.

Таблица 5

Частота заболевания пневмониями в зависимости от возраста (%, CI95%)

|

Группа |

Возраст, лет |

|||

|

3 |

4 |

5 |

6 |

|

|

Наблюдение |

3,83 – 8,67* |

10,34 – 17,24* |

4,23 – 9,25* |

3,94 – 8,82* |

|

Контроль |

0 |

2,38 – 6,50 |

0,42 – 3,02 |

1,62 – 5,28 |

|

p |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

*различие с контрольной группой статистически значимо.

Как показывает таблица, частота заболеваний пневмониями имеет статистически значимые отличия в группах наблюдения и контроля по всем возрастным категориям.

В таблице 6 представлены данные по частоте заболеваний острым бронхитом по группам здоровья детей.

Таблица 6

Частота заболевания острым бронхитом в зависимости от группы здоровья (%, CI95%)

|

Группа |

Группа здоровья |

|||

|

I |

II |

III |

p |

|

|

Наблюдение |

7,83 – 21,27 |

17,43 – 27,69 |

21,26 – 64,46 |

<0,05 |

|

Контроль |

3,33 – 14,07 |

7,26 – 14,96 |

0,36 – 32,84 |

>0,05 |

|

p |

>0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

- |

*различие с контрольной группой статистически значимо.

Как видно из таблицы, имеются статистически значимые различия по частоте заболевания острым бронхитом между группами наблюдения и контроля для групп здоровья детей II и III. Выявлены статистически значимые различия по частоте заболевания острым бронхитом между группами здоровья I, II и III внутри группы наблюдения. Внутри контрольной группы статистически значимых различий между группами здоровья не наблюдается.

В таблице 7 представлена частота заболеваний пневмониями для трех групп здоровья детей в группах наблюдения и контроля.

Таблица 7

Частота заболевания пневмониями в зависимости от группы здоровья (%, CI95%)

|

Группа |

Группа здоровья |

|||

|

I |

II |

III |

p |

|

|

Наблюдение |

1,21 – 9,69 |

5,27 – 12,03* |

3,44 – 25,14 |

<0,05 |

|

Контроль |

- |

1,24 – 5,6 |

- |

- |

|

p |

- |

<0,05 |

- |

- |

*различие с контрольной группой статистически значимо.

В группе наблюдения частота заболеваний пневмониями имеет статистически значимые различия для групп здоровья детей и принимает минимальное значение в группе здоровья I (5,45%) и наибольшее значение в группе здоровья III (14,29%). Поскольку в контрольной группе пневмонии наблюдались только у детей группы здоровья II, оценка статистической значимости различий по частоте пневмоний между группами наблюдения и контроля была выполнена только для группы здоровья II.

В таблице 8 представлены значения относительного риска и доли добавочного риска болезней органов дыхания для группы наблюдения по сравнению с контрольной группой.

Таблица 8

Относительный риск и доля добавочного риска, RR(CI95%), ARF(CI95%)

|

Относительный риск |

Доля добавочного риска |

|

|

Острый фарингит и ларингит |

1,61 (1,27 – 2,03) |

37,81 (21,51 – 50,73) |

|

Острый трахеит |

1,28 (1,05 – 1,57) |

22,16 (4,86 – 36,31) |

|

Острый бронхит |

2,08 (1,47 – 2,94) |

52,01 (32,17 – 66,04) |

|

Пневмония |

2,92 (1,49 – 5,72) |

65,8 (33,1 – 82,51) |

|

ОРВИ |

1,37 (1,17 – 1,62) |

27,13 (14,22 – 38,11) |

|

ИИР |

6,17 |

- |

Как показывает таблица, по всем нозологическим единицам болезней органов дыхания наблюдаются статистически значимый относительный риск RR >1. Наибольшие значения относительного риска определены для заболеваний острым бронхитом и пневмониями. Согласно значениям относительного риска, вероятность заболевания острым бронхитом в группе наблюдения в 2, а пневмониями почти в 3 раза выше, чем в контрольной группе. Интегральный индекс риска (ИИР) имеет высокое значение – 6,17 балла. По всем нозологическим единицам наблюдаются довольно высокие статистически достоверные значения доли добавочного риска (этиологической доли), особенно для острого бронхита и пневмоний. Так, для острого бронхита доля добавочного риска в группе наблюдения по отношению к контрольной группе составляет более 52%, для пневмоний – 62%, что может говорить о значительном влиянии загрязнения атмосферного воздуха выбросами ТЭЦ на риск развития данных нозологий.

Заключение

Таким образом, из приведенного исследования видно, что частота и риск развития заболеваний органов дыхания у детского населения в зоне влияния атмосферных выбросов многотопливных предприятий городского теплоэнергетического комплекса имеют статистически значимые отличия в зависимости от положения места проживания относительно предприятия. В наибольшей степени риску развития заболеваний органов дыхания подвержено детское население селитебных зон, расположенных в районе размещения многотопливного предприятия теплоэнергетики - на относительно небольшом расстоянии (1-2 км) от предприятия по направлению господствующих ветров, с высокой интенсивностью загрязнения атмосферного воздуха.

Библиографическая ссылка

Петров С.Б., Пономарева О.В., Чагаева Н.В., Петров Б.А. ОЦЕНКА РИСКА РАЗВИТИЯ БОЛЕЗНЕЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ АТМОСФЕРНЫХ ВЫБРОСОВ МНОГОТОПЛИВНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ // Современные проблемы науки и образования. 2017. № 6. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=27270 (дата обращения: 15.02.2026).