В настоящее время происходит становление новой модели образования, стержнем которой является формирующаяся личностная парадигма. Гуманистическая парадигма в образовании предполагает целостное развитие личности, то есть развитие не только профессиональных навыков обучающихся, но и общей культуры мышления, целостного мировоззрения и нравственных качеств человека. В процессе обучения основным ориентиром для учителя становится личностное начало. Каждый человек через понимание смысла своего существования, реализацию своих возможностей в учебе, в труде приходит к общим представлениям о человеческом предназначении и ценностях общественной жизни и находит свое место в этом природном и социальном мире.

Кроме того, сегодня при реализации образовательного процесса актуальной остается опора на традиционные национальные ценности. По-прежнему важны высокие требования к нравственным социальным идеалам, а также коллективное начало, характерные для русского менталитета. Реальная действительность диктует необходимость предъявления подрастающему поколению привлекательного образа будущего как для страны, так и для каждого человека. Эта проблема широко дискутируется в обществе и ждет своего решения.

В этой связи системообразующим и ключевым элементом гуманистического направления в педагогике являются теория и технологии здоровьесберегающего и здоровьеформирующего обучения. Рассматривая здоровье как триединство духовно-нравственного, психического и физического начал, можно представить характеристики востребованной сегодня социумом личности и предложить в качестве цели образовательного процесса образ такой личности. Это образ личности образованной и способной к самообразованию и саморазвитию, целеустремленной, обладающей ключевыми компетенциями (информационной, социальной, политической, коммуникативной, а также толерантностью), активной, имеющей гражданскую ответственность и готовую к профессиональному и социальному творчеству.

Однако реализация здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий в современном образовательном пространстве школы сталкивается с рядом противоречий, а именно:

- между усложнением социальной среды, в которой работает школа, и низким уровнем компетентности педагогов в создании здоровьесберегающего пространства образовательной организации во взаимодействии с микросоциумом по формированию навыков здорового образа жизни субъектов образовательного процесса;

- между деятельностью школы в условиях социально-экономического кризиса и поликультурности, с одной стороны, и недостаточной технологической оснащенностью учителей в формировании толерантных отношений в диадах «ученик-ученик», «учитель-ученик», «учитель-родитель» и «ученик-родитель»;

- между возрастающими требованиями к качеству и результативности образования, с одной стороны, и недостаточной компетентностью педагогов в реализации требований ФГОС НОО и ООО, с другой, в том числе в работе с разными группами обучающихся (одаренными, детьми группы риска, детьми с ОВЗ);

- высокими учебными нагрузками и отсутствием способов социально-психологической адаптации школьников к современным условиям образовательного процесса.

Необходимость разрешения названных противоречий, степень разработанности поднятых вопросов и актуальность темы предполагают поиски психолого-педагогических условий формирования здоровьесберегающего пространства образовательной организации во взаимодействии школы и микросоциума по сохранению и развитию здоровья всех субъектов образовательного пространства и повышению качества образовательных результатов по овладению ими навыками здорового образа жизни.

В связи с этим организовано исследование на базе образовательной организации Московской области, которое призвано выяснить проблемы формирования здоровьесберегающего пространства обычной школы и пути их решения. В своей деятельности мы опирались на образовательное пространство МБОУ «СОШ № 6» г. Железнодорожного (в настоящее время МБОУ «СОШ № 6» г.о. Балашиха, мкр. Саввино).

Важность проблемы сохранения здоровья подрастающего поколения и овладение школьниками навыками самосбережения здоровья, воспитания у них культуры здорового образа жизни требует концептуальных подходов и технологической оснащенности ее решения. Указанное исследование опирается на концепцию ортобиоза, разрабатываемую на кафедре человековедения и физической культуры ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» [1], а также представленные в литературе варианты работы школы по проблеме культуры ЗОЖ детей [2].

Объект исследования: процесс формирования здоровьесберегающего пространства образовательной организации.

Предмет исследования: выявление психолого-педагогических условий создания здоровьесберегающего пространства образовательной организации во взаимодействии школы и микросоциума и их реализация.

Цель исследования: создание здоровьесберегающего пространства образовательной организации во взаимодействии школы и микросоциума, разработка технологий, направленных на сохранение и развитие здоровья субъектов образовательного процесса и повышение качества образовательных результатов по овладению ими навыками здорового образа жизни.

В связи с этим представляется необходимым определить составляющие здоровьесберегающего пространства образовательной организации и создать образовательную модель, направленную на формирование навыков здорового образа жизни всех субъектов образовательного процесса. Также важно разработать соответствующие технологии, развивающие социально-психологическую адаптацию школьников в урочной и внеурочной деятельности, учитывающие различные группы учащихся.

Под образовательным пространством образовательной организации понимается совокупность специальным образом организованных, структурированных, социализированных образовательных сред, выполняющих функции по трансляции социального и индивидуального опыта, освоению культуры [3]. Для развития у субъектов образовательного процесса навыков здорового образа жизни необходимо, чтобы все составляющие этого пространства своим содержанием и функционированием способствовали решению поставленной задачи.

Под микросоциумом обычно понимается среда непосредственного окружения человека, малая социальная группа (семья, производственная бригада и т.д.). Мы же предполагаем рассматривать микросоциум как непосредственное окружение образовательной организации.

Экспериментальная работа концептуально строится с опорой на гуманистический, деятельностный и системный подходы. Основными принципами гуманистической педагогики, на которых строится работа, являются:

1. Природосообразности (основной принцип гуманистической педагогики). Осуществляется в образовательном процессе, организуемом в соответствии с индивидуальностью учащегося.

2. Сотрудничества. Осуществляется в процессе выстраивания конструктивных отношений между всеми субъектами образовательного процесса, организации взаимоподдержки, создания комфортного психологического климата в педагогическом коллективе.

3. Педагогизации среды. Реализуется в процессе влияния педагогов образовательной организации на всю воспитывающую среду.

Не только педагогическая система должна быть открыта для социального окружения, но и сама социокультурная среда должна быть открыта для школы, должна быть понята, изучена педагогическим коллективом и использована в образовательных целях.

4. Связи обучения с повседневной жизнедеятельностью учащихся. Формирование компетенций (знаний в действии) в соответствии с ФГОС НОО и ООО.

5. Открытости новым научным подходам.

6. Жизненного оптимизма. Реализуется в процессе укрепления веры учащегося в себя, свой жизненный путь, формирования социальных идеалов.

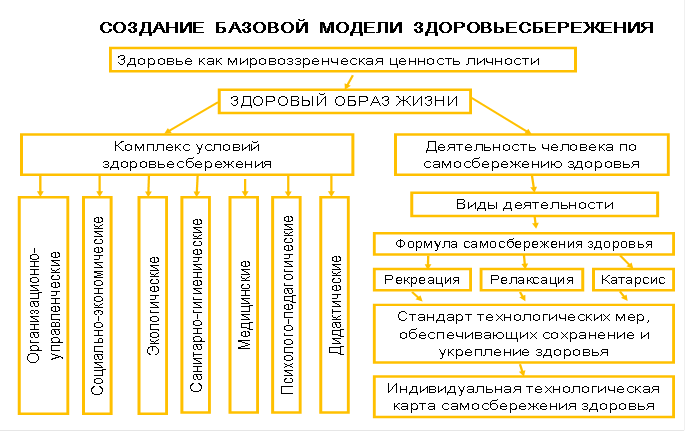

Экспериментальная деятельность осуществляется согласно концептуальным разработкам кафедры человековедения и физической культуры ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», в частности с опорой на разработанную здесь базовую модель здоровьесбережения [4-6], представленную ниже на рисунке.

Модель здоровьесбережения в образовательной организации

Таким образом, мы можем выделить две группы психолого-педагогических условий реализации здоровьесберегающей работы: первая связана с организацией и реализацией образовательного процесса в образовательной организации, вторая – с деятельностью и состоянием субъектов образовательного процесса. В данной статье мы предлагаем трактовку первой группы условий. Кроме того, необходимо раскрыть и направление взаимодействия школы и микросоциума как ресурса повышения эффективности здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности для всех составляющих образовательного пространства.

Раскроем содержание каждой позиции, исходя из задачи формирования здоровьесберегающего пространства образовательного пространства во взаимодействии школы и микросоциума. В предлагаемых ниже таблицах 1 и 2 раскрыто содержание составляющих здоровьесберегающего пространства, объективных и субъективных, а также возможные и необходимые направления работы в их области с целью решения заявленных задач.

Таблица 1

Составляющие здоровьесберегающего пространства образовательной организации

(комплекс условий здоровьесбережения в организации)

|

Составляющие здоровьесберегающего пространства |

Содержание составляющих |

Направления работы |

|

Образовательная организация и комплекс реализуемых в ее деятельности условий здоровьесбережения |

Организационно-управленческие условия |

Оптимизация менеджмента, управленческой коммуникации, развитие способов и путей коммуникации в ОО, внедрение эффективных и здоровьесберегающих приемов тайм-менеджмента. Сохранение старых и создание новых традиций. PR-деятельность |

|

Социально-экономические условия |

Поддержание здания школы в рабочем состоянии, эффективное использование финансирования для обновления материальной базы, стимулирования педагогов. Способствование сохранению стабильно спокойной ситуации в микросоциуме |

|

|

Экологические условия |

Забота о пришкольном пространстве. Экологические проекты, выходящие в микросоциум |

|

|

Санитарно-гигиенические условия |

Следование нормам СанПиН, соблюдение норм гигиены |

|

|

Медицинские условия |

Регулярные медицинские обследования, мониторинги, плановые мероприятия. Доступность мед. помощи |

|

|

Психолого-педагогические условия |

Психологические обследования. Доступность помощи психолога для детей, их родителей и педагогов. Постоянное расширение психологических знаний педагогов, навыков применения психологических технологий. Педагогика сотрудничества |

|

|

Дидактические условия |

Использование в учебном и воспитательном процессах здоровьесберегающих технологий. Регулярное обучение педагогов здоровьесберегающим приемам и техникам. Внедрение современных педагогических технологий |

Помимо вышеописанных, необходимо подробнее рассказать об остальных составляющих образовательного пространства, каковыми являются субъекты образовательного процесса и компоненты микросоциума.

Таблица 2

Составляющие здоровьесберегающего пространства образовательной организации (в деятельности субъектов образовательного процесса)

|

Составляющие здоровьесберегающего пространства |

Содержание составляющих |

Направления работы |

|

Субъекты образовательного процесса, состояние их менталитета и характер взаимодействия |

Ценность здоровья, мотивация на ведение ЗОЖ |

Формирование здоровьесберегающих ценностных ориентаций путем обучения ортобиотике (с учетом триединства здоровья – физического, психического и духовно-нравственного), пропаганда ЗОЖ. Личный пример, влияние авторитетных людей. Вовлечение в занятия физической культурой и спортом. Кружковая работа, факультативы, соревнования. Туризм. Краеведение. Историческое и культурное просвещение |

|

Знания в области здоровьесбережения |

Постоянное расширение знаний по анатомии, деятельности систем организма и способах поддержания здоровья. Уроки, мероприятия, проектная деятельность |

|

|

Экологичность поведения |

Профилактика поведения, несущего вред окружающей среде. Воспитание толерантности. Уроки, внеурочная деятельность, мероприятия |

|

|

Эффективная, малоконфликтная коммуникация |

Обучение приемам эффективного общения. Толерантность. Управление конфликтами. Уроки, тренинги, игры. Возможно – создание специализированного органа для управления конфликтами |

|

|

Компоненты микросоциума и характер взаимодействия ОО с ними |

Образовательные организации дополнительного образования детей |

Использование ресурса образовательных организаций дополнительного образования для образования детей, организации досуговой деятельности, внеурочной деятельности |

|

Жители микрорайона |

Привлечение жителей к совместным мероприятиям. Школа – культурный центр микрорайона |

|

|

Бизнес-среда |

Привлечение спонсорской помощи. Организация профессиональных проб с помощью местных предприятий и фирм. Взаимовыгодное сотрудничество |

|

|

Властные структуры |

Оптимизация коммуникации. Привлечение к проведению совместных мероприятий |

Таким образом, предложены составляющие здоровьесберегающего образовательного пространства образовательной организации, психолого-педагогические условия создания указанного пространства во взаимодействии школы и микросоциума, определены основные направления работы по их реализации.

Библиографическая ссылка

Башмакова Е.А., Жданова О.И. НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ШКОЛЫ И МИКРОСОЦИУМА // Современные проблемы науки и образования. 2017. № 6. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=27226 (дата обращения: 15.02.2026).