Профессиональный стресс (ПС) в последние несколько десятилетий привлек внимание исследователей и рассматривается как многообразный феномен, выражающийся в психических и соматических реакциях на напряженные ситуации в трудовой деятельности. В Международной классификации болезней МКБ-10 (2016) ПС может быть отнесен к «Проблемам, связанным с трудностями управления жизнью» (Z73), в том числе к «Выгоранию» (Z73.0) и «Недостаточности отдыха и досуга» (Z73.2). Хронический ПС может проявляться депрессией, раздражительностью, отсроченно – синдромом эмоционального выгорания (СЭВ), который представляет собой «состояние эмоционального, умственного истощения, физического утомления, возникающее в результате хронического стресса на работе, при этом его развитие характерно в первую очередь для профессий, где доминирует оказание помощи людям» (В.Н. Мальцев, 1992) [1; 2]. Профессия врача занимает четвертое место по шкале ПС, включившей более полутора тысяч профессий [3; 4]. Уровень ПС высок у реаниматологов, хирургов и достигает выраженного уровня у терапевтов, причем тревога, личностные и поведенческие деформации выявлены у всех исследованных категорий, но агрессия выявляется только у хирургов [5]. Распространенность СЭВ врачей-терапевтов в Европе и Латинской Америке составляет 20-45%, в США – 75%, в России – 40-80% [6].

Почти 54% врачей-стоматологов страдают СЭВ [7-9], что сопровождается характерными для стресса изменениями показателей крови [10] при доминирующих симптомах «переживание психотравмирующих обстоятельств», «тревога и депрессия», «неадекватное эмоциональное реагирование» и «эмоциональная отстранённость», причем профиль труда оказался значимым в отношении ощущения «загнанности в клетку», превалирующее у стоматологов-терапевтов и хирургов, и «эмоциональной отстранённости» - у стоматологов-ортопедов [8]; выявлены высокий уровень тревожности, нередко требующий медицинского вмешательства [9], и наличие признаков утомления, особенно к концу рабочей смены [11].

За последние годы в иностранной научной литературе появились публикации, опровергающие (за исключением мужчин-дантистов [12]) бытовавшее в прошлые годы мнение о самом высоком индексе суицидальности дантистов среди врачебных специальностей, основанное на данных Национального института охраны труда (National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH, США) [13-15]. По данным британских исследователей (1979-1983 гг.), дантисты занимали лишь 6-е место по уровню самоубийств после ветеринаров (1-е место) и фармацевтов (4-е место), а в 2001-2005 гг. эти профессиональные группы даже не вошли в первую тридцатку [16]. Датские ученые выделяют среди всего населения дантистов, врачей-терапевтов и сестринский персонал, но объясняют повышенную суицидальность доступностью лекарственных средств, примененных в качестве орудия самоубийства [17].

В основе формирования СЭВ у стоматологов лежат стрессовые ситуации, связанные с высокой напряженностью трудового процесса вследствие значительной интенсивности нагрузок при лимите отпущенного на пациента времени, значительной сложностью когнитивной составляющей трудового процесса, необходимостью быстрого реагирования на состояние пациента и высокой ответственностью за его здоровье, проведением болезненных для пациента манипуляций (операций по удалению зуба и экстирпации пульпы), а также получившим распространение в последние годы презентеизмом; компьютеризацией и меняющимися взаимоотношениями с работодателем в процессе реформы здравоохранения; неудовлетворенностью условиями труда, вознаграждением и ухудшением состояния здоровья в целом [18-25]. К наиболее значимым социальным факторам СЭВ относят принадлежность к молодым лицам мужского пола, в том числе со статусом студента, значительную длительность рабочих часов, выполнение квалификационных работ и тип личности [26], а в России - возрастную группу 41-50 лет со стажем 11-25 лет [27].

СЭВ как явление может способствовать снижению эффективности профессиональной деятельности в связи с негативными изменениями в структуре субъекта труда [28] по причине снижения работоспособности вследствие истощения центральной нервной системы (ЦНС), чем обусловлена недостаточность активного внимания, проявляющаяся увеличением числа ошибок и снижением надежности врачебных приемов и действий, что негативно влияет на качество предоставляемых медицинских услуг и ведет к риску ятрогенных нарушений здоровья пациентов [29]. В качестве интегрального показателя состояния ЦНС сохранность умственной работоспособности выявлена у 1,6% врачей-стоматологов терапевтического, у 3,2% - хирургического и у 26,6% - ортопедического профилей [30].

Одним из проявлений СЭВ медицинских работников можно признать негативное отношение к пациентам, проявляющееся как повышенная раздражительность, признаваемая 50-100% всех категорий врачей [31; 32]. Раздражительность всегда носит эмоциональный характер и может иметь последствия в виде ответной агрессии со стороны субъекта раздражительности - пациента. По данным ВОЗ, полученным по 19 странам, в 2014-2015 гг. было совершено 600 нападений на медицинские учреждения и их сотрудников, из которых 2/3 оценены как преднамеренные, в результате чего погибли более 900 медиков [33].

Труд работников стоматологического профиля относится к мануальному труду, сопровождающемуся вынужденным длительным статичным положением тела в неудобной позе, определенными физическими нагрузками, в том числе локальными нагрузками на рабочую руку, зрительным напряжением, шумом, локальной вибрацией и ультразвуковым воздействием, некоторые подвергаются воздействию рентгеновского излучения [34]. Разнообразные костно-мышечные нарушения, проявляющиеся болями и обусловленные вынужденным положением тела при работе, повторяющимися мелкими движениями напряженной рабочей руки, профессионально обусловленными патологическими изменениями периферической нервной системы, характерны для стоматологов. Все хирурги-стоматологи большую часть времени работают стоя, а терапевты, хоть и работают в основном сидя, вынуждены постоянно принимать неудобное согнутое положение тела, что и ведет к нарушениям опорно-двигательного аппарата [35; 36]. По глобальной базе данных IHME (США) боли в спине (low back pain) занимают 1-е ранговое место среди последствий воздействия эргономический факторов и 4-е - среди факторов, вносящих вклад в суммарное «бремя болезни» (DALY), отражающее и представляющее собой линейную сумму потенциальных лет жизни, утраченных из-за преждевременной смерти и нетрудоспособности. Mangharam и McGlothan (1998) выявили, что в 59% случаев стоматологи отмечают мышечно-суставные боли, в 50% - боли в спине и мышцах плечевого пояса, в 87% - боль в глазах, в 29,5% - раннюю усталость [37].

Между тем во многих стоматологических организациях отсутствуют условия для профилактики профессионально обусловленных заболеваний. Не все стоматологические организации обеспечены достойными санитарно-бытовыми помещениями, а качество профилактических медицинских осмотров оценивает их на «отлично» только 11% работающих в стоматологии против 28% остальных медицинских работников [38; 39].

Актуальность исследования обусловлена вредным характером труда стоматологов, распространенностью симптомов, обусловленных профессиональным стрессом.

Цель: выявить возможные предикторы психоэмоциональной нестабильности по показателю «раздражение в отношении пациентов» и «рабочее утомление» у стоматологического персонала, обусловленные трудовым процессом, в том числе раздражительностью в отношении пациентов.

Метод: экспериментальное одномоментное поперечное исследование - социологический метод (анкетирование) на малой выборке (2016 год). Статистическая обработка проведена в программе IBM SPSS вып. 21. Раздражительность в отношении пациентов оценивали как дихотомический признак (да/нет), утомление по контрольным точкам (в конце рабочей смены и начале следующей рабочей смены) – как категориальный, принимая категории «никогда», «иногда», «как правило». Массу тела оценивали по величине индекса массы тела (ИМТ), состояние здоровья – по пятибалльной шкале от «отлично» (5) до «очень плохо» (1) на основе самооценки. Сравнение количественных переменных проводили в Т-тесте, категориальных - с применением критерия Хи-квадрат или точного критерия Фишера. Двухэтапную кластеризацию персонала по переменным «утомление» и «раздражительность в отношении пациентов» проводили с применением Байесовского информационного критерия и log-правдоподобия как меры расстояния. Статистическую достоверность результатов принимали на 95%-ном уровне (р<0,05). Рассчитывали инцидентность (когортное исследование дихотомических переменных) и отношение шансов (групповое исследование) как меру риска наступления события между разными категориями независимой переменной.

Характеристика выборки. Выборка представлена работающими в стоматологическом отделении медсанчасти (МСЧ). Объем выборки обусловлен полным составом работников отделения (N=52). Стоматологи терапевтического профиля составили 48% (25 чел.), хирурги – 13% (7 чел.), занимающиеся протезированием зубов – 35% (18 чел.) и управлением – 4% (2 чел.). Врачи составили 42% (22 чел.), средний медицинский персонал (СМП) – 33% (17 чел.), зубные техники – 17% (9 чел.), лица, осуществляющие руководство, – 8% (4 чел.). Возраст персонала варьировался от 20 лет до 82 лет, средний возраст составил 47,3±12,8 года. Лица мужского пола составили 31%.

Результаты

Большинство (79%) персонала стоматологического отделения МСЧ признали, что раздражение в отношении пациентов имело место в практике работы, из них абсолютное большинство (n=40 чел.) указали, что раздражение возникает только в отношении некоторых из пациентов. Постоянное чувство раздражения признал только 1 чел. (лицо мужского пола, стаж работы 29 лет, врач-стоматолог-ортопед).

Влияния социальных факторов на раздражительность персонала стоматологического отделения не выявлено на статистически достоверном уровне (р>0,05). В виде тенденции можно отметить, что среди мужчин раздражительность испытывали 81% против 78% лиц женского пола; 100% (3 чел.) врачей-ортопедов против 56% (5 из 9 чел.) зубных техников (остальные должности и профили труда заняли промежуточное положение). Отмечено, что признавшие раздражение характеризуются несколько большим средним возрастом (48±13 лет против 44±11 лет) и стажем работы в должности (21±12 лет против 17±12 лет). Наименьший удельный вес признавших раздражение в отношении пациентов (67%) отмечен среди персонала стоматологического отделения при стаже работы в должности 10 лет и менее при общем стаже работы 11-20 лет.

Отличным здоровьем по самооценке не обладает ни один из респондентов. Среди признавших свое здоровье хорошим (таких в выборке 34,6%) раздражительность испытывали 61%, удовлетворительным (таких 55,8%) - 86%, плохим и очень плохим (9,6% или 5 чел.) - 100% (р=0,058>0,05) при значимом критерии R Пирсона (интервальная по интервальной) (р=0,019). Отсюда при самооценке здоровья ниже хорошего, куда совокупно вошли все лица с удовлетворительным, плохим и очень плохим здоровьем (кросс-табуляционная таблица 2х2), доля признавших раздражение составляет 88%, что достоверно отличается от лиц с хорошим здоровьем (критерий точных Фишера, р=0,029). Следовательно, самочувствие работников можно считать значимым фактором раздражительности.

Острые заболевания за предыдущий год перенесли 65% респондентов. В виде тенденции (р>0,05) удельный вес признавших раздражение относительно пациентов несколько выше среди тех, кто перенес одно и более острое заболевание в течение предыдущего года к моменту опроса (82% против 72%).

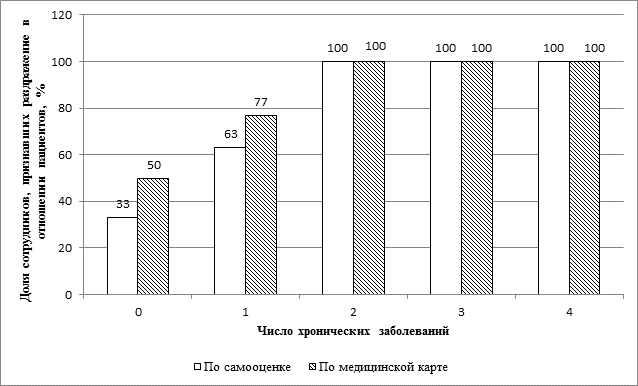

Наличие одного и более хронического заболевания признали 88% респондентов, но в медицинской карте хронические заболевания отмечены только у 81%. Как видно из рис. 1, удельный вес раздражительных респондентов возрастает от 33% до 63% при наличии одного хронического заболевания, установленного по самооценке, и от 50% до 77% - по медицинской карте; при наличии двух и более хронических заболеваний, независимо от официальной регистрации в медицинской карте работника, 100% работающих в стоматологическом отделении испытывают раздражительность в отношении пациентов.

Удельный вес работников стоматологического отделения, признавших раздражение в отношении пациентов

В отношении раздражительности критическим числом хронических заболеваний, установленным по самооценке, является три заболевания (р=0,02), по карте – одно (р<0,05).

Распространенность хронических заболеваний среди работников отделения представлена в ранжированном ряду (табл. 1).

Таблица 1

Распространенность хронических заболеваний среди работников стоматологического отделения МСЧ и удельный вес испытывающих раздражение в отношении пациентов

|

Заболевание по системам организма |

Доля лиц с заболеванием, % |

Доля лиц, признавших раздражение в отношении пациентов, % |

|

|

Заболевание есть |

Заболевания нет |

||

|

Аллергические заболевания |

44,2 |

83 |

76 |

|

Желудочно-кишечного тракта |

40,4 |

86 |

74 |

|

Костно-мышечной системы |

26,9 |

93 |

74 |

|

Органа зрения |

19,2 |

90 |

76 |

|

Эндокринной системы |

17,3 |

89 |

77 |

|

Сердечно-сосудистой системы |

13,5 |

100 |

76 |

|

Нервной системы |

11,5 |

100 |

76 |

|

Органа слуха |

5,8 |

100 |

78 |

Как видно, среди хронических заболеваний превалируют аллергические заболевания, желудочно-кишечного тракта и костно-мышечной системы. Независимо от пораженной системы доля раздражающихся выше, причем при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, нервной системы и органа слуха раздражение признали 100% опрошенных. Среди заболеваний аллергической природы, в целом дающих наименьший прирост раздражительности (+7%), больные бронхиальной астмой (таких 5,8% среди работников отделения) и аллергическим ринитом (19,2%) признали раздражение все 100%, аллергическим дерматитом (19,2%) – 60%. Однако со статистической точки зрения ни по одному из хронических заболеваний достоверных отличий по раздражительности не выявлено (р>0,05).

Средний ИМТ у признавших и отрицавших раздражение одинаков (26±3) и характеризует избыточную массу тела.

В аналогичном контексте рассмотрены жалобы отделения на нарушения слуха и зрения, дисфункции рабочей руки и последствий вынужденного положения тела при работе. Установлено, что раздражение статистически достоверно связано только болями в спине. Так, инцидентность раздражения в отношении пациентов у имеющих боли в спине составляет 0,962 против 0,615 у остальных (р=0,002). Отношение шансов раздражения среди имеющих боли в спине составило ОШ=15,6 [95% ДИ: 1,8-134,0], то есть шансы раздражения в этой когорте в среднем в 15,6 раза выше и могут достигать максимальной величины превышения в 134 раза.

Архитектоника усталости по частоте и длительности представлена в табл. 2.

Таблица 2

Удельный вес лиц из числа персонала стоматологического отделения по частоте и длительности ощущения усталости

|

Контрольные точки |

Персонал стоматологического отделения МСЧ |

|||||

|

Конец смены |

Устают к концу смены (98%) |

Никогда (2%) |

||||

|

Иногда (58%) |

Как правило (40%) |

|||||

|

Начало следующей смены |

Иногда (29%) |

Никогда (29%) |

Как правило (4%) |

Иногда (32%) |

Никогда (4%) |

Никогда (0%) |

Как видно, абсолютное большинство работников стоматологического отделения (98%) к концу смены ощущают усталость, причем 58% - «иногда», 40% - «как правило». Сохранение ощущения усталости к началу следующей рабочей смены, трактуемой нами как признак переутомления, признали 66% персонала, причем 62% - «иногда» и 4% - «как правило». Восстановление работоспособности к началу следующей рабочей смены наблюдается у 29%, если усталость к концу смены ощущается «иногда», и у 4% - если «как правило». Стабильное переутомление признали 4% персонала стоматологического отделения. Отсюда чем чаще работающие устают к концу рабочей смены, тем больше среди них тех, кто не способен восстановиться к началу следующей.

Переутомление связано с болями в спине и наличием хронического заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Боли в спине признали 50% респондентов, что совпадает с данными Mangharam и McGlothan (1998), хроническое заболевание ЖКТ – 40%. Инцидентность переутомления среди имеющих хроническое заболевание ЖКТ составила 0,857 против 0,516 среди остальных (р=0,020); среди имеющих боли в спине - 0,808 против 0,50 среди отрицающих этот вид болей (р=0,011). Отношение шансов испытывать переутомление составляет для имеющих хроническое заболевание ЖКТ ОШ=5,6 [95% ДИ: 1,4-23,1], имеющих боли в спине - ОШ=4,2 [95% ДИ: 1,2-14,5].

Инцидентность раздражения у признавших переутомление составила 0,882, у остальных - 0,611 (р=0,023). Отношение шансов испытывать раздражение при переутомлении составило ОШ=4,7 [95% ДИ: 1,2-19,5].

Среди персонала отделения выделено 4 кластера на основе сочетания «ощущения усталости к началу следующей рабочей смены (переутомления)» и «раздражение в отношении пациентов» (мера связанности 1,0) (табл. 3).

Таблица 3

Результаты двухэтапной кластеризации с применением Байесовского информационного критерия персонала стоматологического отделения по переменным «Переутомление» и «Раздражение в отношении пациентов»

|

Кластер |

N, чел. (%) |

Наличие «+»/ отсутствие «-» признака |

Распределение персонала стоматологического отделения по профилю труда (доля в кластере, %) |

Боли в спине (доля в кластере, %) |

|

|

П |

Р |

||||

|

1 |

30 (58) |

+ |

+ |

Терапевты – 57, хирурги – 20, протезисты – 20, управление – 3 |

70 |

|

2 |

11 (21) |

- |

+ |

Протезисты – 55, терапевты – 36, хирурги – 9 |

36 |

|

3 |

4 (7) |

+ |

- |

Терапевты – 75, управление – 15 |

0 |

|

4 |

7 (14) |

- |

- |

Протезисты – 86, терапевты – 14 |

14 |

|

Значимость отличия р |

0,000 |

0,000 |

0,014 |

0,004 |

|

|

Обозначения: П – переутомление, Р – раздражение в отношении пациентов. |

|||||

Как видно, наибольший удельный вес (58%) имеет кластер лиц, которые испытывают одновременно переутомление и раздражение в отношении пациентов (кластер № 1), 21% - только раздражение (кластер № 2), 7% - переутомление без раздражения (кластер № 3) и 14% отрицают оба признака (кластер № 4).

Кластер № 1 представлен на 57% работающими по терапевтическому профилю; кластер № 2 – на 55% занимающимися протезированием зубов; кластер № 3 – на 75% работающими в терапии; кластер № 4 – на 86% занимающимися протезированием зубов. Распределение респондентов разного профиля труда по кластерам показало, в кластер № 1 вошли 86% хирургов и 68% терапевтов, 50% управленцев и 33% протезистов, кластер № 2 – 33% протезистов, 16% терапевтов и 14% хирургов; кластер № 3 – 33% протезистов и 4% терапевтов, кластер № 4 – 50% управленцев и 12% терапевтов (р=0,014).

Единственным показателем, достоверно связанным с кластерами, явились боли в спине как последствия длительного вынужденного положения тела. Как указано выше, 50% персонала стоматологического отделения испытывают боли в спине, в том числе 70% кластера № 1 «раздражение на фоне переутомления», почти в 2 раза меньше (36%) в кластере № 2 «раздражение» без переутомления и в 5 раз меньше (14%) в кластере № 4, где переутомление и раздражение отсутствуют. Боли в спине отрицают все лица, вошедшие в кластер № 3 (переутомление) (р=0,004).

Таким образом, раздражение в отношении пациентов выявлено у 79% лиц из врачей-стоматологов разных профилей, медицинских сестер, зубных техников стоматологического отделения. Установлено, что решающими факторами раздражения в отношении пациентов являются боли в спине, возникающие в результате длительного вынужденного статического рабочего положения тела в неудобной позе, и переутомления, которое в свою очередь связано с хроническим заболеванием желудочно-кишечного тракта и болями в спине. Кластеризация персонала стоматологического отделения с применением Байесовского информационного критерия позволила выявить группу, в которую вошли 58% персонала, представленного в основном работающими по профилю терапевтической стоматологии, для которой раздражение в отношении пациентов обусловлено связанными между собой последствиями избыточной трудовой нагрузки - переутомлением и болями в спине. Важными факторами раздражения в отношении пациентов можно признать самооценку здоровья ниже, чем хорошее, и число хронических заболеваний три и более. Именно избыточная трудовая нагрузка стоматологов является первопричиной возникающего раздражения в отношении пациентов и фактором риска не только снижения качества стоматологической помощи, но и возможной ответной агрессивной реакции со стороны пациентов.

Библиографическая ссылка

Максименко Л.В., Яковенко И.А. ИЗБЫТОЧНАЯ ТРУДОВАЯ НАГРУЗКА СТОМАТОЛОГОВ КАК ПРЕДИКТОР ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ // Современные проблемы науки и образования. 2017. № 6. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=27210 (дата обращения: 15.02.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.27210