Актуальность исследования. В последнее время в литературе достаточно широко обсуждается уникальный метод лечения – аутоплазмотерапия, которая является одновременно и эффективной, и безопасной, так как не имеет никаких побочных действий в связи с использованием собственной плазмы пациента [1-3]. Тромбоциты содержат факторы роста, способные активизировать внутренние механизмы обновления тканей, регулировать рост и деление клеток [4; 5]. По данным литературных источников, плазма, обогащенная тромбоцитами, находит свое активное применение в стоматологии, травматологии, ортопедии, косметологии, а также хирургии, в частности для лечения трофических язв различной этиологии [6; 7]. При этом нами не было выявлено данных об использовании плазмы, обогащенной тромбоцитами, в герниологии при пластике передней брюшной стенки, что и определило цель данного исследования.

Цель исследования: изучить морфологические изменения соединительной ткани, окружающей эндопротез, при пластике передней брюшной стенки, в условиях применения плазмы, обогащенной тромбоцитами.

Материалы и методы: экспериментальное исследование было выполнено на 160 кроликах породы шиншилла, массой 2500 г, в возрасте от 1 года до 1,5 лет. Животных отбирали в эксперимент без внешних признаков заболевания после двухнедельного карантина в условиях вивария ФГБОУ ВО «КГМУ» Минздрава России. Все манипуляции с лабораторными животными проведены в соответствии с «Международными рекомендациями по проведению медико-биологических исследований с использованием животных» (1985), с правилами лабораторной практики в Российской Федерации (приказ МЗ РФ № 267 от 19.06.2003) и законом «О защите животных от жестокого обращения» гл. V, ст. 104679-ГД от 01.12.1999 г.

Все эксперименты были выполнены с соблюдением правил асептики и антисептики. В вену уха кролика, после удаления шерсти и предварительной обработки антисептиком, внутривенно вводили препарат «Золетил 50» в дозе 10 мг/кг массы. Наркотический эффект у животных длился около 30 минут. Далее выполнялась фиксация животного на спине с разведенными конечностями, двукратная обработка операционного поля 1%-ным раствором йодопирона и однократная - 95%-ным раствором этилового спирта. Затем отграничивали операционное поле с 4 сторон стерильным бельем, выполняли срединный разрез кожи, подкожной клетчатки длиной 7 см по белой линии живота, отступив от мечевидного отростка 2-3 см в направлении к лобковому симфизу. Тупым и острым путем выполняли освобождение апоневроза прямых мышц живота на 4 см в стороны от срединного разреза. Далее животным после выполненной манипуляции, надапоневротически, по методике «on-lay» имплантировали сетчатый эндопротез - сверхлегкий «Гинефлекс» размером 5х2 см. Фиксацию эндопротеза выполняли непрерывным швом полипропиленовой мононитью 3/0. После имплантации эндопротеза вводили в мышцы под сетчатый эндопротез аутоплазму, обогащенную тромбоцитами, в объеме 1 мл на 1 см2. Гемостаз проводили по ходу операции. Кожу и подкожную клетчатку ушивали отдельными узловыми швами. Из эксперимента животных выводили на 7, 10 и 14-е сутки после операции путем передозировки средств для наркоза.

Для морфологического исследования тканевой реакции организма на имплантированный эндопротез иссекали единым блоком участок передней брюшной стенки размером 1х1,5 см, включая материал эндопротеза, фиксировали в 10%-ном нейтральном формалине. Заливали в парафин по стандартной методике и изготавливали гистологические срезы толщиной 5-7 мкм. Микропрепараты окрашивали гематоксилином и эозином для обзорного изучения и по Ван Гизону для изучения особенностей формирования перипротезной соединительнотканной капсулы. Микроскопирование и фотографирование осуществляли с помощью оптической системы, состоящей из микроскопа Leica CME и окуляр-камеры DCM – 510 на увеличениях х100 и х400 крат с документированием снимков в программе FUTURE WINJOE, входящей в комплект поставки окуляр-камеры.

После определения типа распределения данных был выбран метод оценки достоверности отличий по критерию Вилкоксона-Манна-Уитни. Решение принято на основании высоких значений скоса и эксцесса графиков распределения данных, что свидетельствует о высоком отклонении от кривой Гауссова распределения. Учитывая низкую чувствительность непараметрических методик к типу распределения, а также допустимый для экспериментальных медико-биологических исследований уровень р≤ 0,05, для подтверждения статистической гипотезы был выбран именно такой уровень значимости.

Результаты исследования. Как известно, значительную роль в уменьшении воспалительной реакции в области имплантации эндопротеза играют процессы пролиферации и формирования зрелой соединительной ткани. В этой связи оценку эффективности влияния аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами, при пластике передней брюшной стенки эндопротезом сверхлегкий «Гинефлекс» проводили путем изучения структур перипротезной соединительнотканной капсулы. Достаточная степень зрелости коллагеновых волокон капсулы, вектор их направленности и плотность расположения играют определяющую роль не только для толщины капсулы, но и, как следствие, для скорости приживления импланта.

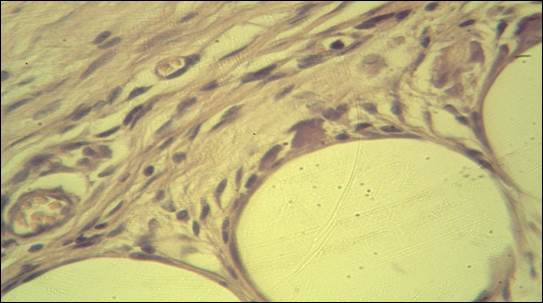

Изучение гистологических препаратов на 7-е сутки сочетанного использования эндопротеза «Гинефлекс» сверхлегкий и аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами, выявило сохранность послойного строения кожи и подкожно-жировой клетчатки. Над апоневрозом визуализируются срезы нитей эндопротеза, окруженные «молодой» соединительнотканной капсулой, которая только начинает формироваться и не визуализируется на всем протяжении. Коллагеновые волокна расположены хаотично и неупорядоченно. Следует отметить большое количество межволоконных разволокнений, что косвенно свидетельствует о низкой плотности соединительной ткани (рис. 1).

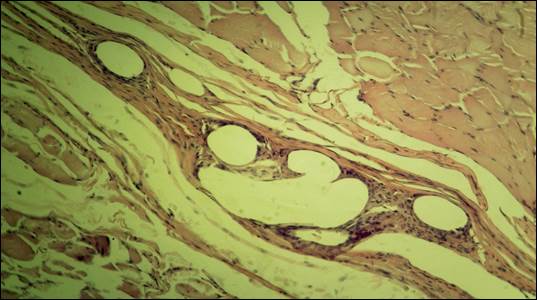

Качественные структурные изменения перипротезной ткани начинают визуализироваться на 10-е сутки эксперимента. Надапоневротические срезы нитей эндопротеза окружены хорошо выраженной соединительнотканной капсулой, с пока еще не достаточным разделением на наружный и внутренний слои. С поверхностной (наружной) стороны эндопротеза на территории, прилежащей к нитям, наблюдается круглоклеточный инфильтрат. В поле зрения преобладают фибробласты, фиброциты, лимфоциты, единичные тучные клетки в стадии накопления секрета и плазмоциты. На фоне достаточно сформированной соединительнотканной капсулы плотность клеток остается высокой, клеточный компонент преобладает над волокнистым.

Рис. 1. Микрофотография нитей эндопротеза с окружающими тканями на 7-е сутки эксперимента, при введении аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами. Окрашено гематоксилином и эозином. Ув. х200

Обращает на себя внимание наличие большого количества гигантских многоядерных клеток (ГМК), локализующихся как вокруг нитей, так и между пучками нитей. ГМК больших размеров, неправильной формы. В ярко оксифильной цитоплазме по периферии клетки визуализируется большое количество плотно расположенных гиперхромных ядер (рис. 2).

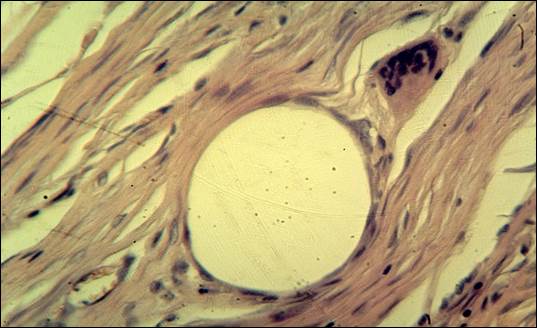

На 14-е сутки между пучками нитей эндопротеза и в единичных случаях между ячеек эндопротеза наблюдается прорастание волокон соединительной ткани. Волокнистый компонент начинает преобладать над клеточным компонентом. При окраске по Ван-Гизону сформированная вокруг эндопротеза соединительнотканная капсула состоит из ярко оксифильных коллагеновых волокон, расположенных близко, максимально компактно и параллельно друг к другу. На наружной стороне эндопротеза в непосредственной близости к нитям плотность клеток продолжает оставаться высокой. Наблюдается незначительный инфильтрат. На внутренней стороне эндопротеза клетки фибробластического ряда, расположенные несколькими рядами, непосредственно на нитях. Следует отметить, что гигантские многоядерные клетки продолжают визуализироваться вблизи нитей эндопротеза. Однако, в сравнении с предыдущими сутками, они мелкие, их количество значительно ниже. Гипохромные ядра в количестве от 4 до 6 расположены хаотично по всей цитоплазме клетки. Перечисленные качественно-количественные признаки гигантских многоядерных клеток свидетельствуют о снижении степени их функциональной активности (рис. 3).

Рис. 2. Микрофотография нитей эндопротеза с окружающими тканями на 10-е сутки эксперимента, при введении аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами. Окрашено гематоксилином и эозином. Ув. х100

Рис. 3. Микрофотография нитей эндопротеза с окружающими тканями на 14-е сутки эксперимента, при введении аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами. Окрашено гематоксилином и эозином. Ув. х400

Выводы: выявленная картина реактивных изменений соединительной ткани свидетельствует о более быстро протекающих стадиях воспаления, их смене и наступлении в более ранние сроки пролиферативных процессов. Сформированная перипротезная капсула, состоящая из волокнистой соединительной ткани, образует прочный каркас и выполняет механическую функцию, обеспечивая при этом тесную связь с окружающими тканями. Клиническим проявлением выявленных морфологических изменений является более быстрая приживаемость эндопротеза в условиях введения плазмы, обогащенной тромбоцитами, и улучшение результатов лечения больных с вентральными грыжами.

Библиографическая ссылка

Мутова Т.В., Затолокина М.А., Суковатых Б.С. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПЛАЗМЫ, ОБОГАЩЕННОЙ ТРОМБОЦИТАМИ, ПРИ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ // Современные проблемы науки и образования. 2017. № 6. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=27192 (дата обращения: 23.01.2026).