Множественная миелома (ММ) - клонально-злокачественное В-лимфопролиферативное заболевание системы крови, возникающее на уровне клеток зародышевого центра лимфоузлов, основным морфологическим субстратом которого являются плазматические клетки в той или иной степени зрелости и способные продуцировать гомогенные моноклональные иммуноглобулины и свободные легкие (k, l) цепи.

На сегодняшний день уровень заболеваемости множественной миеломой среди злокачественных опухолей, по данным отечественной и зарубежной литературы, составляет около 1%. Эта опухоль встречается преимущественно у пожилых людей, средний возраст которых составляет 68-70 лет, однако в последние годы наблюдается тенденция к омоложению заболевания.

Заболеваемость в Европе составляет 6 на 100 000 населения в год [6].

В общей структуре заболеваемости злокачественных новообразований населения России, лимфатических и кроветворных систем составляет 4,7%, выявляемость среди женщин 4,5% и среди мужчин 5,0% [4].

По данным авторов [3], встречаемость заболевания множественной миеломой - 3-4 случая на 10 000 населения в год, и женщины и мужчины болеют с одинаковой частотой.

В такой многонациональной стране, как Киргизия, заболеваемость на 6 019 000 чел. населения - 4-5 больных в год, а встречаемость заболеваемости множественной миеломой среди киргизской национальности в среднем 1-2 больных в год, около 0,00001%.

Одним из наиболее частых проявлений биологической активности опухолевых плазматических клеток является продукция моноклональных иммуноглобулинов. При заболевании ММ для установления иммунохимического варианта необходимо исследование в сыворотке крови на содержание типов IgА, IgM, IgG, а при необходимости – IgD и IgE.

Авторы в работе [2] в результатах исследований показывают, что при множественной миеломе иммунохимическим вариантом IgAk-цепи с хронической почечной недостаточностью IIА и В - III степени и анемией отмечается низкая выживаемость пациентов.

Cледует отметить, что работ, направленных на изучение исследований по показаниям или с профилактической целью на типы тяжелых и содержание свободных легких цепей иммуноглобулинов у больных множественной миеломой и доноров костного мозга среди разных этнических народов и национальностей нам не встретилось.

Цель нашего исследования: выявить частоту встречаемости и распространенности иммуноглобулинов типов тяжелых и содержание свободных легких (k, λ) цепей у больных с множественной миеломой и среди потенциальных доноров гемопоэтических стволовых клеток киргизской национальности.

Материалы и методы исследования

В группу исследования вошли из Национального регистра гемопоэтических стволовых клеток Киргизии - 86 добровольных доноров киргизской национальности, типированные с 2004 по июнь 2017 г. на типы тяжелых и содержание свободных легких (к, λ) цепей иммуноглобулинов. Всего 27 женщин и 59 мужчин в возрасте от 18 до 50 лет, временно проживающие в г. Санкт-Петербург, Россия. Типированы анализы (сыворотки крови) - 86 добровольных доноров гемопоэтических стволовых клеток киргизской национальности на IgA, IgG, IgM, IgD, IgE, из них 8 доноров исследованы в лаборатории «ИнтерМед» и 78 доноров - в лаборатории гибридомной технологии ЦНИРРИ ФАЗР (Санкт-Петербург, Россия).

Включены материалы ранее исследованных больных множественной миеломой [1], и с 2004 по 2016 г. исследованы 43 первичных больных множественной миеломой, из них (4 пациента киргизской национальности и 36 больных русскоязычного населения жителей Киргизии) в Санкт-Петербургском НИИЭМ им. Пастера, Санкт-Петербургской клинической больнице РАН, Евразийском центре онкогематологии, иммунологии и терапии. И общую группу составили 115 больных с разной стадией течения заболевания, из них 24 киргизской национальности и 91 больной русскоязычного населения жителей Киргизии. Всего 43 женщины и 72 мужчины, все граждане Кыргызской Республики, возраст больных варьировал от 33 до 90 лет.

Диагноз «множественная миелома» мы ставили на основании стандартных критериев, включающих классическую триаду: плазматические клетки в костном мозге не менее 10%, костные повреждения разной степени, от остеопороза до остеолизиса, моноклональный белок в крови и/или моче. У каждого пациента учитывались клинические и лабораторные показатели, иммунологические варианты продукции иммуноглобулинов типов тяжелых и легких цепей. Больные распределены по стадиям течения по общепризнанной в настоящее время системе стадиирования ММ, предложенной Durie B.G.M., Salmon S.E. [5].

В лаборатории иммунологии Национального центра кардиологии и терапии г. Бишкек проведены исследования (сывороток крови) 115 больным на IgА, IgM, IgG и по показаниям на IgD, IgE. Из них 51 больной множественной миеломой из отделения гематологии Национального госпиталя Министерства здравоохранения Кыргызской Республики с 1995 по ноябрь 1999 г. типирован (сыворотки крови) на иммуноглобулины IgA, IgG, IgG1, IgG2, IgM, IgD, IgE и легкие k- и λ-цепи в лаборатории гибридомной технологии ЦНИРРИ ФАЗР (Санкт-Петербург, Россия). Анализы (сыворотки крови) больных множественной миеломой доставлялись в лабораторию гибридомной технологии г. Санкт-Петербург авиадоставкой в мини-холодильных контейнерах при -10 °С.

Статистическая обработка полученных результатов включала анализ стандартных критериев. Для оценки достоверности различий по встречаемости определенных признаков между контрольной группой и группой пациентов ММ и доноров использовали χ2. Определение величины р, соответствующей найденному значению χ2, велось на компьютерной программе с учетом одной степени свободы. Все математические расчеты и общий статистический анализ полученных результатов проводили с помощью персонального компьютера, используя пакет прикладных программ для электронных таблиц Microsoft ExcelM, версия 7 для Windows-2010, Statistica-6.

Определение иммуноглобулинов тяжелых и содержание свободных легких цепей в сыворотке крови

Типирование иммуноглобулинов выполнено методом прямого твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА). Парапротеины были иммобилизованы на твердой фазе из сывороток, разведенных 1:105 и 1:106 на 0,1м карбонат-бикарбонатном буфере pH-9,5. Изотипы тяжелых цепей и типы легких цепей миеломных иммуноглобулинов определяли при помощи конъюгатов (МкАТ) моноклональных антител с пероксидазой хрена. Все МкАТ получены и описаны в лаборатории иммунологии Национального центра кардиологии и терапии Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, г. Бишкек, и лаборатории гибридомной технологии ЦНИРРИ ФАЗСР МЗ России, г. Санкт-Петербург.

Результаты и их обсуждение

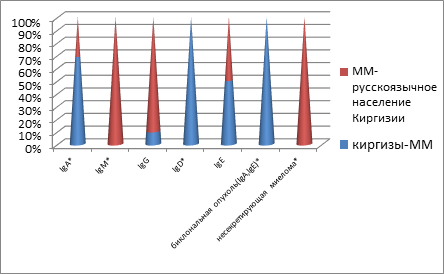

Результаты проведенных нами исследований среди больных множественной миеломой киргизской национальности и больных множественной миеломой русскоязычного населения жителей Киргизии (рис. 1) по частоте встречаемости иммунохимических вариантов иммуноглобулинов при сопоставлении показали, что чаще среди больных множественной миеломой киргизской национальности выявляются иммуноглобулины типа IgA в 64% случаев, IgM в 0% случаев, IgG в 8% случаев, IgD в 100% случаев, IgE в 50% случаев, биклональная опухоль (IgA, IgE) в 100% случаев, несекретирующая миелома в 0% случаев.

У больных ММ русскоязычного населения жителей Киргизии встречаются иммуноглобулины типа IgA в 36% случаев, IgM в 100% случаев, IgG в 92% случаев, IgD в 0% случаев, IgE в 50% случаев, биклональная опухоль (IgA, IgE) в 0% случаев,

Рис. 1. Сравнительная характеристика распространённости иммунохимических вариантов иммуноглобулинов среди пациентов с множественной миеломой жителей Киргизии, несекретирующая миелома в 100% случаев

По значимости отличий между больными множественной миеломой киргизской национальности и контрольной группой по частоте встречаемости типов иммуноглобулинов имеются статистически высоко достоверные отличия,* р<0,05.

Рис. 2. Сравнительные характеристики изотипов тяжелых и легких (k, λ) цепей иммуноглобулинов у пациентов с множественной миеломой киргизской национальности и русскоязычного населения Киргизии

При сопоставлении данных результатов из представленного рисунка 2 выявляются среди больных множественной миеломой киргизской национальности IgG1λ-цепи в 32% случаев, IgG2k-цепи в 26% случаев, IgG1k-цепи в 38% случаев, IgG2λ-цепи в 29% случаев, IgAk-цепи в 68% случаев, IgAλ-цепи в 0% случаев, IgEk-цепи в 50% случаев, IgM в 0% случаев, IgDλ-цепи в 100% случаев и биклональная опухоль (IgAk, IgEk) в 100% случаев.

У больных множественной миеломой жителей русскоязычного населения Киргизии выявляются IgG1λ-цепи в 68% случаев, IgG2k-цепи в 74% случаев, IgG1k-цепи в 62% случаев, IgG2λ-цепи в 71% случаев, IgAk-цепи в 32% случаев, IgAλ-цепи в 0% случаев, IgEk-цепи в 50% случаев, IgM в 100% случаев, IgDλ-цепи в 0% случаев и биклональная опухоль (IgAk, IgEk) в 0% случаев.

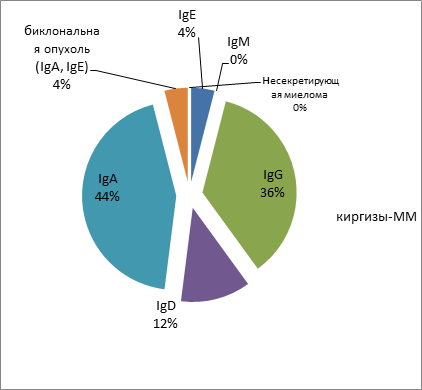

Рис. 3. Частота выявляемости типов иммуноглобулина у пациентов с множественной миеломой среди больных киргизской национальности

При сопоставлении частоты обнаружения типов иммуноглобулинов у больных ММ среди киргизской национальности, данные о которых представлены на рисунке 3, встречаемость IgA в 44% случаев, IgM в 0% случаев, IgG в 36% случаев, IgD в 12% случаев, IgE в 4% случаев, биклональная опухоль (IgA, IgE) в 4% случаев, несекретирующая миелома в 0% случаев.

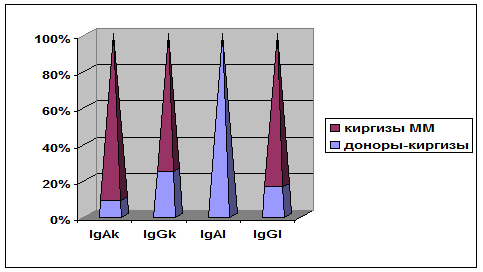

Рис. 4. Типы тяжелых и содержание свободных легких цепей (k, λ) иммуноглобулинов у больных множественной миеломой и доноров гемопоэтических стволовых клеток киргизской национальности

Из представленного рисунка 4, показано, что у больных множественной миеломой киргизской национальности встречаются вариант типа IgAk-цепи в 95% случаев, Ig Gk-цепи в 80% случаев, IgGl-цепи в 85% случаев и не встречаются IgAl-цепи. Для сравнения: у потенциальных доноров гемопоэтических стволовых клеток киргизской национальности, которые считали себя практически здоровыми людьми, при исследовании по показаниям на содержание свободных легких цепей иммуноглобулинов в сыворотке крови были выявлены IgAk-цепи в 5% случаев, Ig Gk-цепи в 20% случаев, IgGl-цепи в 15% случаев и IgAl-цепи практически в 100% случаев. И имеются статистически достоверные отличия, где IgAλ-цепи р<0,0001.

Таким образом, и у здоровых доноров киргизской национальности по показаниям при профилактических исследованиях обнаруживали высокие титры IgA, IgG с повышенными k- и λ-цепями.

Заключение

Иммунохимический вариант имеет немаловажное значение, и выявленные высокие титры типов тяжелых и содержание свободных легких цепей иммуноглобулинов являются одним из важных диагностических критериев при множественной миеломе. По частоте распространенности заболеваемость множественной миеломой встречается реже среди киргизской национальности по сравнению с больными множественной миеломой русскоязычного населения жителей Киргизии. При нашем наблюдении среди больных ММ киргизской национальности при первичной постановке диагноза повышенные титры редких форм иммуноглобулинов чаще регистрировали типа IgAk-цепи, реже - IgD λ-цепи, IgEk- цепи и биклональную опухоль (IgAk, IgEk).

Следует отметить, что среди потенциальных доноров костного мозга киргизской национальности при профилактических исследованиях встречаются высокие титры IgA, IgG с повышенными k- и λ-цепями.

Однако в случае совпадения донора костного мозга больному по всем показателям исследования, и в том числе по иммуногенетическим показателям главного комплекса гистосовместимости системы HLA-A*, B*, C*, DRB1*, DQB1*, если у донора в анализах повышенные титры содержания свободных легких цепей иммуноглобулинов, необходимо донора отстранять от донорства костного мозга. В связи с чем для получения хороших результатов в посттрансплантационном периоде имеет значение качественный подбор донора костного мозга.

Работу по подбору доноров надо проводить иммуноселективным методом желательно там, где больной проживал и в настоящее время проживает, и изучить современные особенности состояния здоровья доноров. Добровольных доноров костного мозга по показаниям нужно исследовать до включения в Национальный регистр гемопоэтических стволовых клеток и перед забором костного мозга на иммуноглобулины тяжелых и содержание свободных легких цепей с профилактической целью.

Библиографическая ссылка

Баратова Д.А., Баратова М.А. СРАВНЕНИЕ ЧАСТОТЫ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ТИПОВ ТЯЖЕЛЫХ И СОДЕРЖАНИЕ СВОБОДНЫХ ЛЕГКИХ (K, Λ) ЦЕПЕЙ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ У БОЛЬНЫХ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМОЙ И СРЕДИ ДОНОРОВ ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК // Современные проблемы науки и образования. 2017. № 6. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=27122 (дата обращения: 18.11.2025).