Детская инвалидность является одной из самых значимых и актуальных социально-медицинских проблем современного общества, требующей к себе внимания различных социальных институтов. По данным Пенсионного фонда, в Российской Федерации на 1 января 2017 года 628 тысяч детей-инвалидов, из них 217 тысяч дети в возрасте до 7 лет и 411 тысяч - в возрасте от 8 до 18 лет [1].

Среди основных причин, приводящих к возникновению инвалидности в детском возрасте, преобладают «психические расстройства и расстройства поведения (24,7%); болезни нервной системы (20,3%); врожденные аномалии (пороки развития); деформации и хромосомные нарушения (17,7%); болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (7,9%); новообразования (4,8%); болезни глаза и его придаточного аппарата (3,9%); болезни уха и сосцевидного аппарата (3,9%)» [2].

Среди ограничений жизнедеятельности ведущее место занимает потеря способности к самостоятельному передвижению. Группу различных синдромов, возникающих в результате недоразвития и повреждения мозга на различных этапах онтогенеза, характеризующихся неспособностью сохранять нормальную позу и выполнять произвольные движения, называют детский церебральный паралич. Распространенность ДЦП в Российской Федерации, по мнению ряда авторов, составляет от 1,7 до 3,1 случая на 1000 детей, в отдельных наиболее неблагополучных по данному показателю регионах до 5,2 на 1000 детей [3].

В соответствии с российским законодательством с целью повышения эффективности оказания реабилитационной помощи и обеспечения законных прав и интересов ребенка-инвалида разрабатывается индивидуальная программа реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, осуществление которой происходит в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями (реабилитационные центры, поликлиники, другие детские учреждения системы здравоохранения и образования) [1; 4]. Реализация мероприятий по реабилитации и абилитации детей-инвалидов осуществляется следующим образом: через непосредственную работу в самом учреждении либо со специалистами учреждения на дому; через организацию патронажа семей для выявления возможности организации помощи ребенку в реабилитационном учреждении, потребности в медицинских или социальных услугах различных специалистов, с целью изучения проблем семьи, обеспечения комплексного социального сопровождения и проведения реабилитационных мероприятий в условиях семьи; через работу с родителями детей-инвалидов [5].

Сложности, связанные с ограничениями в передвижении и самообслуживании детей, имеющих врожденные заболевания опорно-двигательного аппарата, формирование вторичных дефектов, трудности социализации и адаптации данной категории детей определяют приоритет в реализации реабилитационных мероприятий в условиях семьи и необходимость активного участия членов семьи в их проведении. Взаимодействие с семьей ребенка-инвалида, включение членов семьи и близкого окружения в процесс реабилитации и абилитации являются обязательным компонентом, от которого во многом зависит успешность проводимых мероприятий [6].

Однако, по оценке специалистов, большинство родителей не обладают достаточным уровнем реабилитационного потенциала, объемом знаний, умений, информированностью по вопросам, лечения, ухода и реабилитации, что во многом приводит к снижению эффективности реабилитационных мероприятий, проводимых специализированными учреждениями. В этой связи особую актуальность приобретает работа по изучению особенностей реабилитационного потенциала семей, воспитывающих детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, и разработка специализированных программ по обучению родителей технологиям семейно-ориентированной реабилитации [7].

Цель исследования: оценка реабилитационного потенциала семей, воспитывающих детей с врожденными заболеваниями опорно-двигательного аппарата, и определение перспективных направлений совершенствования социальной реабилитации в условиях семьи.

Материалы и методы. С целью оценки реабилитационного потенциала семей, воспитывающих детей-инвалидов, нами было проведено исследование 30 семей, проходящих курс реабилитации в стационарном отделении «Мать и дитя» Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Орлёнок» (ГБУСО «КРЦ «Орленок»). Методом сбора первичной информации стала специально разработанная анкета. Исследование проводилось в апреле 2017 года. Большинство семей (64,6%) имели детей в возрасте до 6 лет, 24% - в возрасте 7-10 лет, 8,8% - в возрасте 11-14 лет.

Результаты и обсуждение. Рамки нашего исследования включали в себя изучение социально-демографических характеристик семьи, поскольку они оказывают существенное влияние на возможности участия семьи в проведении реабилитационных мероприятий. На момент исследования полными считались 16 семей (53,3%), среди которых 12 семей состояли в официальном браке, 4 семьи проживали в гражданском браке. 14 семей (47,7%) были неполными, практически все неполные семьи (12 семей) были следствием развода родителей (83,3%), а в 16,7% семьях мать имела статус матери-одиночки.

В процессе исследования изучалось мнение респондентов об основных причинах разводов семей, воспитывающих детей-инвалидов. Среди причин развода лидирующими являются: финансовые трудности (50%), болезнь ребенка (43%). К сожалению, в 7 из 16 семей основной причиной распада послужил уход отца из семьи после рождения ребенка с проблемами в состоянии здоровья.

Большинство опрошенных нами семей (21 из 30 опрошенных) имеют одного ребенка. Это составляет 70% от общей численности опрошенных. Основными причинами отсутствия репродуктивных установок являются: страх рождения еще одного больного ребенка (42,8%); достаточное число имеющихся детей (28,5%); сложности, связанные с уходом, лечением и воспитанием ребенка-инвалида (23,8%); низкий материальный уровень (19%); неудовлетворительные жилищные условия (14,2%).

В большинстве семей основную функцию по воспитанию и уходу за ребенком-инвалидом осуществляли матери (83,3%), в 10% семей в воспитании и уходе принимали участие оба родителя. В 6,7% семьях дети воспитывались под опекой бабушки.

Сравнительный анализ исследования жилищных и бытовых условий семей свидетельствует, что, несмотря на то что большинство семей имеют отдельное жилье (квартиру - 56,6%, собственный дом - 36,6%), ребенок-инвалид не имеет своей отдельной комнаты, а проживает совместно с сиблингом или другим родственником. 6,8% опрошенных отметили, что вообще не имеют собственного жилья.

На момент проведения исследования более чем у половины семей (60%) среднедушевой доход семьи был ниже прожиточного минимума. Лишь одна семья, по собственному мнению (3,3%), имела высокий материальный достаток. Самооценка материального положения семьи родителями показала, что, несмотря на проведенную индексацию социальных выплат на ребенка-инвалида, у 42,4% семей денег хватает в основном на оплату самых необходимых товаров и услуг: продукты питания, коммунальные платежи, лекарственные средства и т.п. На затраты, связанные с лечением и реабилитацией детей (оплата услуг специалистов по реабилитации, дефектологов, медицинское и санаторно-курортное лечение), 26,6% семей расходуют более половины бюджета семьи.

По оценке специалистов, семьям детей с ограниченными возможностями здоровья присущи следующие специфические проблемы: замыкание внутри своей семьи; наличие комплексов вины у родителей за имеющиеся отклонения в здоровье детей; деформации детско-родительских и супружеских взаимоотношений; высокий уровень конфликтности в семьях и неблагоприятный социально-психологический климат, неадекватное восприятие родителями возможностей ребенка; отсутствие возможности в проведении полноценного досуга и отдыха [8].

Таким образом, социально-демографические характеристики семей негативным образом оказывают влияние на возможности полноценного участия родителей в реализации реабилитационных мероприятий. Основными негативными факторами являются: воспитание детей-инвалидов в неполных семьях, отсутствие сиблингов, низкий материально-экономический статус, неблагоприятные жилищные условия.

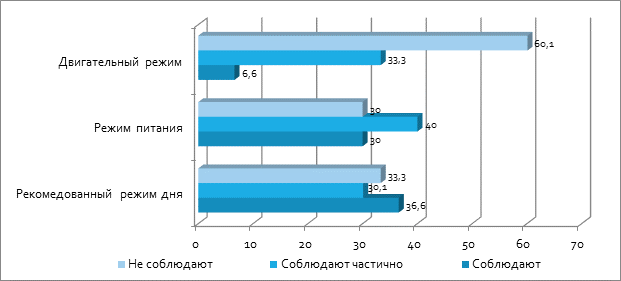

Важнейшими условиями достижения эффективности реабилитационных мероприятий является соблюдение рекомендаций специалистов в области режима дня, рациональности питания; двигательной активности (рисунок).

Соблюдение родителями рекомендаций специалистов в области режима дня, питания и двигательной активности

Наибольшие сложности у семей, воспитывающих детей с врожденными заболеваниями опорно-двигательного аппарата, вызывает соблюдение рекомендованного специалистами двигательного режима. Ежедневно рекомендованные специалистами физические упражнения и массаж выполняют лишь две семьи, что составляет 6,6% от числа опрошенных.

По мнению экспертов, при патологии опорно-двигательного аппарата, с целью наиболее оптимального восстановления функции пораженных мышц, необходимо создавать в семье условия для максимальной двигательной активности ребенка [3]. По результатам опроса было выявлено, что только 26,6% родителей выполняли рекомендованные специалистами упражнения в домашних условиях. 73,4% семей в силу различных причин не занимаются с ребёнком дома, двигательное развитие детей происходит только в условиях специализированных учреждений.

Опрошенные нами родители выделили следующие основные причины низкой двигательной активности ребенка с врожденными заболеваниями опорно-двигательного аппарата в условиях семьи: отсутствие материальных условий для занятий физической активностью в домашних условиях (40%); недостаточный уровень знаний и сформированных навыков (26,6%); отсутствие специализированного оборудования и приспособлений (13,3%); отсутствие желания (13,3%).

Каждая четвертая семья (26,6%) не осуществляет ежедневных прогулок с детьми на свежем воздухе, а у 46,6% семей длительность прогулок на свежем воздухе составляет не более 2 часов.

Лишь 30% родителей отметили, что полностью информированы об особенностях протекания заболевания своего ребенка, 63,4% - информированы частично, а 6,6% указали, что не обладают полной информацией о заболевании своего ребенка. Только каждая четвертая семья (26,6%) полностью выполняет рекомендации специалистов, 60% выполняют частично.

В этой связи особую значимость приобретает организация специализированного обучения родителей и внедрение технологии семейно-ориентированной реабилитации «Школа для родителей детей с врожденными заболеваниями опорно-двигательного аппарата», целью которой является повышение мотивации и заинтересованности родителей к лечению и реабилитации детей в семейных условиях, повышение ответственной родителей за выполнение медицинских назначений и рекомендаций специалистов, овладение навыками самопомощи и профилактики синдрома эмоционального выгорания.

Содержание обучения родителей или лиц, их заменяющих, должно включать в себя следующие проблемы: организация комплексного социального сопровождения семьи, имеющей детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата; социальные гарантии и льготы для детей-инвалидов и членов их семей; медицинские и социальные аспекты протекания заболеваний опорно-двигательного аппарата; особенности организации и соблюдения ортопедического режима в домашних условиях; особенности организации двигательной активности, формы и методы проведения лечебной гимнастики при заболеваниях опорно-двигательного аппарата; проведение логопедической гимнастики в условиях семьи, развитие речи и мелкой моторики руки; особенности семейного воспитания детей-инвалидов, неэффективные тактики общения с ребенком-инвалидом; неотложные состояния детей при заболеваниях опорно-двигательного аппарата и приемы оказания первой медицинской помощи.

Обучение родителей детей с врожденными заболеваниями опорно-двигательного аппарата целесообразно осуществлять на базе специализированных реабилитационных центров, активно вовлекая в этот процесс специалистов данных учреждений. Цикл занятий должен содержать как теоретическую часть, так и практические формы обучения, направленные на развитие знаний и умений у родителей.

Выводы. Эффективность реабилитации детей с врожденными заболеваниями опорно-двигательного аппарата зависит не только от материально-технических и кадровых возможностей специализированных реабилитационных учреждений, но и от реабилитационного потенциала и возможностей семьи, которые характеризуются, прежде всего, социально-экономическими условиями, профессиональными компетенциями и реабилитационной активностью родителей в области организации лечения, развития и воспитания детей-инвалидов.

Активное участие семьи в реализации мероприятий по реабилитации и абилитации сдерживается рядом объективных и субъективных факторов. К основным объективным факторам можно отнести: воспитание детей-инвалидов в неполных семьях, низкий материальный статус семьи, неудовлетворительные жилищные условия, отсутствие специализированного оборудования и приспособлений. Среди субъективных факторов приоритетное значение приобретают: низкая информированность родителей об особенностях протекания заболеваний, недостаточный уровень знаний и сформированных навыков в области применения лечебной гимнастики и приемов массажа, высокий уровень эмоционального выгорания родителей.

Повышение эффективности реабилитации детей-инвалидов возможно за счет реализации специализированных программ обучения родителей, направленных на обучение как техникам и приемам проведения реабилитационных мероприятий лечебного, социального, коррекционного и физкультурно-оздоровительного характера, так и навыкам психологической помощи и самопомощи.

Организация комплексного обучения родителей позволит не только повысить уровень знаний и компетенций родителей в области семейно-ориентированных технологий социальной реабилитации детей-инвалидов, но и улучшить мотивацию к сотрудничеству со специалистами, реализующими индивидуальную программу реабилитации и абилитации.

Библиографическая ссылка

Бушенева И.С., Горбунова В.В. ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА В УСЛОВИЯХ СЕМЬИ // Современные проблемы науки и образования. 2017. № 6. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=27067 (дата обращения: 17.11.2025).