Тотальное эндопротезирование считается признанной операцией в лечении хронических дегенеративных заболеваний коленного сустава. Десятилетняя выживаемость коленных эндопротезов, по разным источникам, достигает 92-98% [1; 2].

Однако, несмотря на высокие показатели выживаемости, от 14% до 39% пациентов не удовлетворены функциональными результатами тотального замещения коленного сустава [3]. Неудовлетворенность пациентов обусловлена следующими жалобами [4]:

1. Боль в переднем отделе коленного сустава.

2. Нестабильность при среднем сгибании коленного сустава.

3. Неполное сгибание в суставе.

4. Неполное восстановление функции сустава.

Существенные гендерные и расовые различия в анатомии коленного сустава до сих пор заставляют хирургов идти на компромиссы при выборе размера имплантов, резекторных блоков. Mahoney с соавт. в своем исследовании показали, что у 40% мужчин и 68% женщин, перенесших ТКА, наблюдается «нависание» бедренного компонента более 3 мм, что приводит к двукратному усилению болевого синдрома [5].

Мальпозиция компонентов в корональной и сагиттальной проекции при тотальном эндопротезировании коленного сустава является фактором повышенного риска расшатывания компонентов, боли и нестабильности [6].

Точное позиционирование компонентов коррелирует с благоприятными функциональными результатами и быстрым течением реабилитации [7].

С использованием механической навигации при ТЭП КС риск мальпозиции импланта, по данным литературы, достигает 20-40%, в том числе в крупных центрах эндопротезирования [7-9].

Компьютерная навигация, по данным Cheng T. с соавт., Schmitt J. С соавт., позволяет обеспечить точную ориентацию компонентов в корональной и сагиттальной проекциях, однако менее эффективна в определении ротации компонентов по сравнению с механической навигацией. Кроме того, использование компьютерной навигации увеличивает время операции и повышает риск возникновения переломов в области внедрения штифтов, пинов (направляющие стандартные 2-мм стержни для резекторных блоков) [10; 11].

Эти проблемы привели к разработке индивидуальных резекторных блоков и направителей для штифтов, преследующих цель улучшить пространственную ориентацию импланта, восстановить нормальную или максимально близкую к физиологичной биомеханике коленного сустава для каждого пациента.

Несмотря на то что на сегодняшний день в зарубежной литературе опубликованы работы, изучавшие эффективность применения PSI (pacient specific instrumentation - индивидуальный инструментарий для каждого пациента) при ТЭП КС, однако анализ публикаций до сих пор не позволяет сформировать единого мнения о перспективности данного направления в ортопедии.

Одним из потенциальных преимуществ PSI является возможность «предоперационной навигации» и планирования операции. Данная технология позволяет хирургу заложить уровень резекции, а также подобрать оптимальный размер компонента заранее, что в свою очередь приводит к лучшему пониманию и осуществлению плана во время операции [12]. Второе преимущество заключается в возможности более точного позиционирования импланта в корональной и аксиальной проекции в сравнении с традиционной методикой [13].

Выполнение предоперационного КТ или МРТ позволяет точно оценить взаимоотношение надмыщелковой оси, задних мыщелков, блоковидной борозды для выставления ротации бедренного компонента, а также бугристости и гребня большеберцовой кости для выставления ротации большеберцового компонента. Кроме того, использование PSI позволяет сократить время операции, количество необходимых хирургических инструментов, соответственно затраты на их стерилизацию и хранение [14].

Исходя из результатов выше приведенных исследований, предполагаемые преимущества PSI не однозначны.

PSI является новой технологией, и на сегодняшний день это перспективное направление в эндопротезировании крупных суставов.

Цель – освоить технологию разработки индивидуальных направителей для позиционирования стандартных резекторных блоков при тотальном эндопротезировании коленного сустава в соответствии с предоперационным планом.

Материалы и методы

В 2016-2017 году в РНИИТО им. Р.Р. Вредена было выполнено эндопротезирование коленного сустава у 3 пациентов с использованием индивидуальных направителей для установки стандартных резекторных блоков.

Для этого пациентам до операции выполнялось КТ-исследование с шагом 0,5 мм для построения трехмерной модели высокого разрешения оперируемой нижней конечности. В программе 3Dslicer выполнялось сегментирование костей нижней конечности и построение трехмерных моделей сегментов скелета. Затем в программе Blender проектировались референтные линии:

Общая механическая ось нижней конечности: от центра ротации головки, которая определялась как центр сферы, вписанной в головку 3D-модели бедренной кости, до центра голеностопного сустава.

Механическая ось бедренной кости: от головки до центра коленного сустава.

Механическая ось большеберцовой кости: от возвышения до центра голеностопного сустава.

Чрезнадмыщелковая линия (хирургическая): от высшей точки латерального надмыщелка к ямке за надмыщелковым возвышением медиального надмыщелка.

Относительно трехмерных моделей бедренной и большеберцовой костей были созданы и ориентированы 3 плоскости:

1. Плоскость дистальной резекции бедренной кости: располагалась перпендикулярно механической оси бедренной кости, при этом высота резекции имела возможность интраоперационной коррекции.

2. Плоскость передней резекции бедренной кости: располагалась под углом 95º к плоскости дистального опила в сагиттальной плоскости и параллельно хирургической чрезнадмыщелковой линии

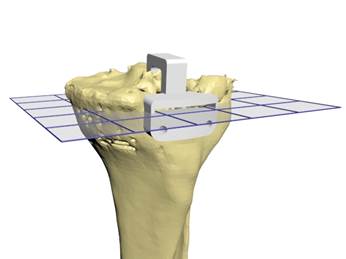

3. Плоскость проксимальной резекции большеберцовой кости (рис. 1): создана перпендикулярно механической оси большеберцовой кости.

Рис. 1. Плоскость проксимальной тибиальной резекции

Ротация тибиального компонента устанавливалась по линии, соединяющей место прикрепления задней крестообразной связки к медиальной трети бугристости большеберцовой кости (линия Akagi).

В связи с использованием КТ для построения моделей решено было использовать костные ориентиры для исключения влияния толщины остатков хрящевого покрова на позиционирование индивидуальных направителей.

Для большеберцового компонента была использована передняя межмыщелковая площадка большеберцовой кости и межмыщелковое возвышение, а для бедренного компонента - передняя кортикальная пластинка дистального отдела бедра.

Отверстия для пинов позиционированы в соответствии с их положениями в стандартных резекционных блоках.

Физические модели направителей печатались на 3D-принтере.

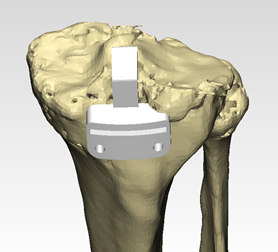

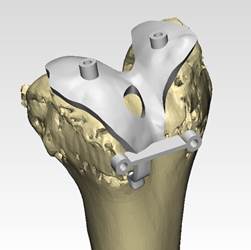

Рис. 2. Трехмерные модели направителей для штифтов

Был использован стандартный медиальный доступ к коленному суставу.

Операционное вмешательство выполнялось по технике tibia first (техника резекции предполагала первичный опил большеберцовой кости).

После удаления менисков и мобилизации задней крестообразной связки прикладывался тибиальный направитель (рис. 3).

Рис. 3. Интраоперационная фотография. Установка тибиального направителя

Устанавливались пины, лекалом осуществлялся контроль уровня резекции. После этого помещался стандартный резекторный тибиальный блок, позиция которого проверялась экстрамедуллярным стержнем, выполнялся опил большеберцовой кости.

Для опила дистального конца бедренной кости индивидуальный блок прикладывался к суставной поверхности мыщелков бедра и переднему кортикалу дистального метафиза (рис. 4).

Рис. 4. Интраоперационная фотография. Установка бедренного направителя

Остеофиты не удалялись до выполнения опилов с целью сохранить конгруэнтность в зоне контакта поверхностей индивидуального направителя и кости.

После этого устанавливались направляющие штифты для дистального и переднезаднего стандартных резекторных блоков. После позиционирования стандартных резекторных блоков осуществлялся экстрамедуллярный контроль их положения относительно механической оси и последовательно выполнялись дистальный и передний опилы дистального конца бедренной кости.

Далее стандартно осуществлялась имплантация компонентов протеза.

На контрольных телерентгенограммах оценивалась правильность положения компонентов эндопротеза относительно механической оси.

Результаты

Из трех прооперированных пациентов в двух случаях на послеоперационных телерентгенограммах компоненты эндопротеза были установлены согласно трехмерному предоперационному планированию.

У одного больного потребовалась интраоперационная коррекция оси и ротации при помощи механической навигации в процессе установки бедренного направителя.

Обсуждение

Использование методики трехмерного предоперационного планирования с применением резекторных блоков требует отличного знания анатомии и опыта в эндопротезирования коленного сустава.

В процессе освоения данной методики был выявлен ряд проблем, полезных для начинающего ортопеда при ознакомлении с данной методикой.

Внедрение новых технологий неизбежно связано с рядом типичных трудностей. Наиболее сложной являлась разработка первого направителя. В первом случае разработанные направители имели примитивный дизайн, который требовал большего расхода PLA-материала и не был удобен в обращении (шероховатые поверхности и острые углы импланта создавали отрицательное тактильное чувство при его позиционировании).

В следующих 2 случаях концепции индивидуальных направителей были учтены предыдущие ошибки и использован другой материал (SBS). Данный материал обладает меньшей жесткостью, чем PLA, что может приводить к мальпозиции направителя при избыточном применении силы во время установки.

Что, возможно, и привело в третьем случае к использованию механической навигации для корректировки оси и ротации бедренного компонента.

Также следует отметить, что планирование первого случая потребовало больше времени на сегментирование (разделение изображения для выделения отдельных анатомических областей, в частности костей) и проектирование направителей, но при дальнейшей отработке техники время выполнения сокращается примерно в 2-3 раза (от 10 часов до 2-3 часов соответственно). При наличии базовых элементов для проектирования направителей время может быть сокращено еще больше.

Кроме того, одним из факторов, влияющих на продолжительность разработки индивидуального имплантата, является использование КТ с подавлением артефактов, которое существенно ускоряет процесс сегментирования в случае наличия металлоконструкций в проксимальном отделе бедра, костях таза или на контралатеральной стороне.

Разработка индивидуальных направителей осуществлялась совместно с оператором, что, на наш взгляд, является одним из ключевых факторов для правильного позиционирования компонентов эндопротеза, исключая риски ошибок в заложении ротации и пространственной ориентации при их проектировании, что также находит подтверждение в иностранных источниках [15].

Вывод: по нашему мнению, первый опыт применения индивидуальных направителей был удачен; серия данных случаев показала, что разработка индивидуальных направителей связана с рядом организационных и технологических трудностей, но вполне осуществима.

Данная технология легко воспроизводима и может быть использована на базе травматологического отделения, при наличии соответствующего оборудования, поэтому мы рекомендуем ее для внедрения в клиническую практику.

Библиографическая ссылка

Денисов А.А., Билык С.С., Алиев А.Г., Близнюков В.В., Амбросенков А.В., Коваленко А.Н., Денисов А.О. ОПЫТ РАЗРАБОТКИ И ПРИМЕНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НАПРАВИТЕЛЕЙ ДЛЯ ШТИФТОВ ПРИ ТОТАЛЬНОМ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ КОЛЕННОГО СУСТАВА // Современные проблемы науки и образования. 2017. № 4. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=26695 (дата обращения: 16.02.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.26695