Начало обширным резекциям основания черепа было положено W. Dandy в 50-х годах прошлого века, однако, только с развитием современных средств аппаратной диагностики, широким внедрением технологий пластической хирургии на основе микрохирургической техники стало возможным удаление обширных опухолей основания черепа [1]. В процессе удаления краниобазальных новообразований регистрируются различные типы гемодинамических реакций [2] в виде разнонаправленных нарушений сердечного ритма (синусовая бради-, тахикардия; бради- и тахиаритмии; асистолия), по природе своей относящихся к типичным полноценным рефлексам с афферентным, центральным и эфферентным звеном (тригеминокардиальный рефлекс, окулокардиальный рефлекс). В данной публикации на основании анализа литературных данных и собственного клинического опыта представлена классификация, нейробиологическая и физиологическая сущность тригеминокардиального рефлекса, регистрируемого в ходе операций удаления обширных опухолей основания черепа, дана клиническая оценка значимости вышеуказанного феномена.

Определение, эпидемиология и этиология. На протяжении более трехсот лет основным понятием, на котором строилась нейрофизиология, являлось понятие рефлекса. Перенесенная Рене Декартом из физики, а точнее из оптики идея об отражении послужила основой для формирования принципа рефлекторности в понимании функционирования нервной системы. Однако современное анатомическое воплощение декартово «отражение» обрело в работах Ч. Белла (1774-1842) и Ф. Мажанди (1783-1855), которые независимо друг от друга пришли к открытию феномена, который позже стали называть рефлекторной дугой на уровне спинного мозга. Термин «тригеминокардиальный рефлекс» был предложен анестезиологами Shelly M.P. и Church J.J. в 1988 г. [3]. Точное определение тригеминокардиального рефлекса было впервые предложено в 1999 г. как снижение САД и ЧСС более чем на 20 % по сравнению с исходными значениями до хирургического стимула и совпадающее с манипуляциями вокруг окончаний тройничного нерва. Позже, Schaller B.J. с коллегами описали первый случай центрального тригеминокардиального рефлекса у пациентов при хирургии ствола головного мозга и мосто-мозжечкого угла и объединили эти периферические и центральные ответы в один автономный рефлекс, который теперь обычно называется тригеминокардиальный рефлекс [4]. Различные ретроспективные исследования показали, что частота тригеминокардиального рефлекса в ходе нейрохирургических операций варьирует от 8 % до 18 % [5].

Тройничный нерв – наибольший из черепно-мозговых нервов, его сенсорная порция иннервирует лицо, скальп, слизистую носа и рта. Стимуляция тригеминальных рецепторов, которые иннервируют нос и придаточные носовые пазухи, – это афферентный вход для запуска максилломандибулокардиального и тригеминореспираторного рефлексов, которые были впервые описаны у кошек и кроликов [6]. В 1969 г. и 1975 г. Angell-James J.E. и Daly M.B. подтвердили существование тригеминореспираторного рефлекса в эксперименте на собаках: после индукции пентобарбиталом или хлорал-уретановой анестезии стимуляция слизистой оболочки носа вызывала брадипноэ и /или экспираторное апноэ с брадикардией и различными резкими отклонениями в артериальном давлении.

Клинические аспекты. В клинической практике тригеминокардиальный рефлекс возникает при хирургических манипуляциях на глазном яблоке, в периорбитальной области и включает брадикардию, артериальную гипотензию, апноэ у бодрствующих, усиление моторной перистальтической функции желудка [5,6,7,8]. Также феномен описан как тригеминокардиальный рефлекс при центральной стимуляции тройничного нерва в остром эксперименте на животных [6]. В 1987 г. ряд исследователей предположили, что тригеминокардиальный рефлекс может быть запущен стимуляцией афферентных путей не только от цилиарного нерва, но также от сенсорных порций максиллярной и мандибулярной ветвей тройничного нерва. В доступной литературе описано 18 случаев тригеминокардиального рефлекса, вызванного в ходе хирургической коррекции краниофациальных и максиллофациальных деформаций [3,9]. В различных экспериментальных исследованиях авторы анализировали вегетативные (автономные) ответы-реакции, вызванные электрической, механической или химической стимуляцией тройничного нерва. Реализация всех вышеуказанных вариантов стимуляции происходит при нейрохирургическом вмешательстве, в ходе которого используется диатермия, орошение раны растворами разной рН, механическое воздействие, различные, в том числе и малотравматичные способы удаления опухолевой ткани (например, ультразвуковая дезинтеграция). В настоящее время выделены подтипы тригеминокардиального рефлекса в зависимости от точек нанесения раздражения, афферентных и эфферентных путей, направленности изменений ЧСС, функции дыхания и изменений САД (табл. 1) [1].

Таблица 1

Подтипы тригеминокардиального рефлекса в соответствии с точками нанесения раздражения, афферентными и эфферентными путями, ЧСС и изменениями САД

|

Периферический подтип тригеминокардиального рефлекса |

||||

|

Окулокардиальный рефлекс |

Максилломандибулокардиальный рефлекс |

Тригеминореспира торный рефлекс «ныряльщика» |

Центральный подтип тригеминокардиально го рефлекса |

|

|

Пусковое раздражение |

Давление на глазное яблоко, тракция мышц глаза, интраорбитальные инъекции или гематомы, натяжение мышц, фиксирующих глазное яблоко |

Максиллярная и мандибулярная ветви тройничного нерва и иннервируемые ими ткани |

Стимуляция переднего этмоидального нерва в слизистой оболочке носа |

Стимуляция центральных порций, корешка тройничного нерва, включая Гассеров узел |

|

Афферентный путь |

Длинный цилиарный нерв/короткий цилиарный нерв → цилиарный ганглий → офтальмическая ветвь Y пары ЧМН → Гассеров узел→ главное сенсорное ядро Y нерва → короткие межъядерные волокна |

VII/ VIII ветви → Гассеров узел → главное сенсорное ядро Y нерва → короткие межъядерные волокна |

Передний этмоидальный нерв → Гассеров узел → спинальное тригеминальное ядро, каудальная часть→ ядро Kolliker-Fuse → короткие межъядерные волокна |

Тройничный нерв → Гассеров узел → nucleus tractus solitarii→ латеральное парабрахиальное ядро → короткие межъядерные волокна |

|

Эфферентный путь |

Моторное ядро X нерва → сердечный депрессорный нерв |

Моторное ядро X нерва→ сердечный депрессорный нерв |

Моторное ядро X нерва→ сердечный депрессорный нерв |

Моторное ядро X нерва→ сердечный депрессорный нерв |

|

ЧСС |

Брадикардия |

Брадикардия |

Брадикардия |

Брадикардия |

|

Дыхание |

Апноэ |

Апноэ |

Апноэ |

Апноэ |

|

САД |

Нормотензия |

Нормотензия/гипотензия |

Гипотензия |

Гипотензия |

При интракраниальном воздействии на корешок, центральные порции тройничного нерва, Гассеров узел и, соответственно, центральном подтипе тригеминокардиального рефлекса обнаруживается глубокая активация кардиальной вагусной ветви и угнетение нижнего кардиального симпатического нерва [3], что обычно проявляется в виде брадикардии и артериальной гипотензии.

Анатомия, физиология и нейробиология тригеминокардиального рефлекса. Выделенные различия между подтипами тригеминокардиального рефлекса существуют в отношении афферентных путей, которые также ведут к различным рефлекторным дугам. Периферически стимулированный тригеминокардиальный рефлекс распространяется прямо через спинальные ядра тройничного нерва к Kölliker-Fuse ядру, а центрально стимулированный тригеминокардиальный рефлекс распространяется через ядро солитарного тракта к латеральному парабрахиальному ядру. Недавние исследования показали, что периферическая стимуляция (передний этмоидальный нерв в слизистой оболочке носа) вызывает повышение тонуса блуждающего и симпатического нервов, результатом которого будет периферическая вазоконстрикция (артериальная гипертензия) вследствие симпатической активации и брадикардия как результат парасимпатической стимуляции [10].

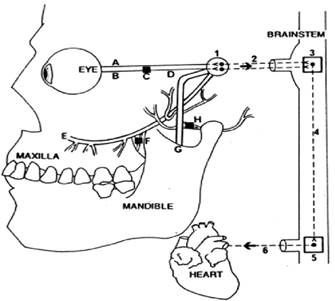

Lang S., Lanigan D.T., van der Wal M. (1991) показали, что афферентные проводящие пути индуцированных хирургическими манипуляциями сердечно-сосудистых рефлексов идут в главное сенсорное ядро тройничного нерва, расположенное под дном IY желудочка, а затем к группе норадренергических нейронов, расположенных в зоне моста головного мозга. Короткие межъядерные нервные волокна связаны с эфферентным путем в ретикулярной формации, который соединяется с моторным ядром блуждающего нерва. Нисходящие волокна блуждающего нерва заканчиваются в миокарде, вызывая автономные изменения в виде различных нарушений сердечного ритма (рисунок) [6].

Иллюстрация проводящих путей тригеминокардиального рефлекса (По Lang S.,et al.,1991): А – длинный цилиарный нерв; В – короткий цилиарный нерв; С – цилиарный ганглий; Д – зрительный нерв; Е – максиллярный нерв; F – крылонебный ганглий; G – мандибулярный нерв; Н – слуховой ганглий; 1 – Гассеров узел; 2 – тройничный нерв; 3 – сенсорное ядро тройничного нерва; 4 – короткие межъядерные волокна; 5 – моторное ядро блуждающего нерва; 6– блуждающий нерв

Афферентный стимул с лица распространяется к nucleus tractus solitarii (NTS) через тригеминоспинальный солитарный тракт. Часть этого стимула может быть ноцицептивной и способна генерировать относящиеся к боли соматовисцеральные и висцеро-висцеральные рефлексы.

Стволовой тригеминокардиальный рефлекс эндогенно модулируется многими нейротрансмиттерами и другими нейронами ствола головного мозга [11]. Среди наиболее мощных взаимодействий – серотонинергические (5HT) нейроны и их проводящие пути. Усиление тригеминокардиального рефлекса серотонинергическими нейронами медиируется 5HT1А рецепторами [11]. В таблице 2 приведены подтипы тригеминокардиального рефлекса, вызываемые различными хирургическими операциями и манипуляциями, а также связанные с ними изменения гемодинамики и дыхания [1,12].

Таблица 2

Подтипы тригеминокардиального рефлекса, вызываемые различными хирургическими операциями и манипуляциями

|

Периферический тригеминокардиальный рефлекс |

||||

|

Окулокардиальный Максилломандибу Центральный Гассеров локардиальный тригеминокардиальный узел рефлекс |

||||

|

Стимулы |

Наружная глазная мышца Давление на глазное яблоко |

V2 и V3 стимуляция |

Стимуляция корешка тройничного нерва вдали от ганглия |

Прямая стимуляция |

|

ЧСС |

Брадикардия |

Брадикардия |

Брадикардия |

Брадикардия/ тахикардия |

|

САД |

Гипотензия/ нормотензия |

Гипотензия /нормотензия |

Гипотензия |

Гипотензия/ гипертензия |

|

Дыхание |

Апноэ |

Апноэ |

Апноэ |

Апноэ |

|

Процедуры |

Хирургия страбизма Внутриглазные инъекции Травма глазного яблока Острая глаукома |

Устранение перелома |

Мостомозжечковый угол Опухоли основания черепа Транссфеноидаль ная хирургия Церебральные аневризмы Интервенционные нейрорадиологиче ские процедуры |

Чрескожная абляция ганглия |

Повторное провоцирование тригеминокардиального рефлекса может результироваться в упрощение эффекторного ответа за счет формирования новых рефлекторных связей, с одной стороны, и формирование устойчивого патологического очага возбуждения в ретикулярной формации ствола головного мозга – с другой. Единичные сообщения о смерти, обусловленной развитием тригеминокардиального рефлекса, время от времени создают серьезную озабоченность в отношении этого опасного для жизни явления [7,13]. Филогенетически тригеминокардиальный рефлекс является защитным, кислород-сберегающим, повышающим устойчивость организма к гипоксии – рефлекс «ныряльщика», – и потому не может сам по себе оказывать сколь-нибудь значимого альтернирующего воздействия. Следует отметить, что участие, с одной стороны, и функциональная сохранность, с другой, обеспечивают физиологический смысл указанного феномена и делают его истинно центрогенным в отличие от других интраоперационных гемодинамических реакций.

Брадикардия и гипотензия при тригеминокардиальном рефлексе может не только результироваться от чрезмерной вагусной стимуляции, но также от снижения симпатического тонуса. В этих случаях пациент не будет «отвечать» на ваголитическую терапию, эффективным будет введение эпинефрина, что также подтверждает, что тригеминокардиальный рефлекс содержит компоненты, медиируемые симпатической нервной системой.

Заключение. Связь мозга и сердца имеет весьма существенное значение как с практических позиций, так и с научной точки зрения в плане изучения сложноподчиненной совокупной разнонаправленной регуляции системной гемодинамики и органной ауторегуляции локальной перфузии. В хирургии основания черепа опасность повторных, центрально опосредованных гемодинамических реакций состоит, на наш взгляд, в гиперактивации сегментарных структур ЦНС с возможностью формирования устойчивой патологической системы в раннем послеоперационном периоде.

Библиографическая ссылка

Гуляев Д.А., Саввина И.А., Белов И.Ю., Рутковский Р.В., Смирнова О.П., Ким А.А., Васькова Н.Л. ТРИГЕМИНОКАРДИАЛЬНЫЙ РЕФЛЕКС В ХИРУРГИИ ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА // Современные проблемы науки и образования. 2017. № 4. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=26631 (дата обращения: 16.02.2026).