В настоящее время в Российской Федерации неуклонно растет количество пострадавших с травмой груди, что объясняется увеличением количества дорожно-транспортных происшествий, падений с высоты и криминализацией общества [1]. В структуре травматизма повреждения груди составляют около 10 % и занимают третье место после переломов костей конечностей и черепно-мозговой травмы [2,3]. Чаще всего травмированными оказываются больше мужчины, чем женщины [4]. Также травмы груди могут возникать у детей [5] и лиц пожилого и старческого возраста [6]. Травматическое воздействие в грудную клетку может сопровождаться повреждениями различных органов. Крайне опасными являются повреждения сердца, при которых смертность достигает 12.5 %о [7], а также трахеи и бронхов, которые в сочетании с травмой других органов приводят к смерти еще до поступления в медицинские учреждения [8]. Закрытые повреждения грудной клетки могут осложняться эмпиемой плевры, при которой летальность может достигать 13,3 % [9]. Гемоторакс (далее – ГТ) является вторым по частоте, после пневмоторакса, осложнением указанной травмы и встречается в 28,7–76,6 % случаях [10].

Целью исследования является определение клинико-эпидемиологических особенностей гемоторакса и установление прогностических признаков его тяжелого течения.

Задачи исследования:

- провести анализ случаев повреждений груди, сопровождавшихся ГТ;

- определить клинико-эпидемиологические показатели ГТ;

- установить показатели, взаимосвязанные с тяжелым течением ГТ.

Материалы и методы

Проведен анализ 130 историй болезни больных отделения торакальной хирургии ГБУЗ ОКБ им. Бурденко с 2013 до 2016 г. Среди них были травмированные, первично обратившиеся за медицинской помощью в эту больницу и уже получившие первичную помощь в медицинских организациях г. Пензы и Пензенской области. Критерием включения в исследование был установленный диагноз травматического ГТ. В исследование не вошли пациенты моложе 18 лет и старше 82 лет, беременные женщины. Анализ проводился по следующим критериям: пол, возраст, количество крови в плевральной полости, количество сломанных ребер, сопутствующие травмы/заболевания, осложнения основного заболевания, время с момента получения травмы до обращения за медицинской помощью и исход основного заболевания.

Результаты и обсуждение

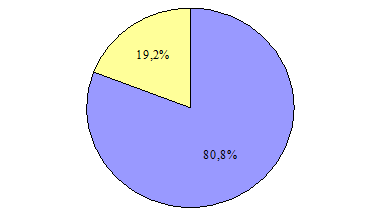

Проведенным исследованием выявлено, что из 130 больных было 105 мужчин и 25 женщин (рис.1).

![]()

Рис. 1. Удельный вес мужчин и женщин с гематороксом, %

Значительное преобладание мужчин среди больных с ГТ можно объяснить их более травмоопасными профессиями и выполняемыми видами хозяйственных работ, психоэмоциональными особенностями поведения с решением бытовых конфликтов силовыми методами, склонностью к рискованным увлечениям и т.д.

Среди больных в удовлетворительном состоянии находились 7 % при соотношении мужчин и женщин 7:1, в состоянии средней тяжести – 87 % при соотношении – 5:1, в тяжелом состоянии – 6 % при соотношении – 6:3. Представленные данные свидетельствуют об отсутствии взаимосвязи пола и тяжести состояния больных с ГТ.

ГТ диагностировался у больных в возрасте 19–84 лет (таблица 1).

Таблица 1

Возрастной состав пациентов с ГТ

|

Возраст пациентов, лет |

Количество пациентов, человек |

|

До 20 |

1 |

|

25-35 |

13 |

|

36-45 |

19 |

|

46-60 |

47 |

|

61-74 |

32 |

|

74-84 |

18 |

В процентном соотношении по возрасту пострадавшие распределились следующим образом: да 20 лет – 0,8 %, 25–35 лет – 10 %, 36-45 лет – 14,6 %, 46–60 лет – 36,2 %, 61–74 лет – 24,6 % и 74–84 лет –13,8 %. Анализ возраста пациентов показал преобладание среди них людей трудоспособного возраста (61,6 %).

При исследовании взаимосвязи количества крови в плевральной полости с тяжестью состояния использовалась классификация по П.А. Куприянову (1946) [11, с. 627], которой выделены малый, средний и большой ГТ. О ее количестве в плевральной полости судили по результатам ее непосредственного измерения при дренировании или торакотомии. Для этого также изучались рентгенограммы грудной клетки, при описании которых отмечалась гомогенная тень, по которой оценивали уровень стояния жидкости в плевральной полости. Если в плевральной полости определялось менее 500 мл крови, и/или на рентгенограммах определялась кровь в плевральных синусах или она занимала 1/3 плевральной полости, ГТ считался малым. Когда из плевральной полости эвакуировалось до 1,5 л крови, и/или при рентгенографии устанавливался ее уровень у нижнего края IV ребра спереди и нижнего угла лопатки сзади, свидетельствующий о заполнении ею 2/3 плевральной полости, то ГТ оценивался как средний. При удалении из плевральной полости до 2 л крови и больше и практически полном ее заполнении, и/или при рентгенологическом определении в ней уровня крови, доходящего до нижнего края II ребра или тотальном затемнение плевральной полости, ГТ расценивается в качестве большого.

Исследованием установлено, что малый ГТ был диагностирован в 60 % случаев, средний – в 23 %, большой – в 17 %. Пациентов в удовлетворительном состоянии при малом ГТ было в 4 раза больше, чем при среднем, таковых при большом ГТ вообще не было. Пострадавших в тяжелом состоянии с большим ГТ было в 2 раза больше, чем со средним, и не было вообще с малым ГТ (табл. 2).

Таблица 2

Состояние пациентов с различной степенью ГТ

|

Степень гемоторакса |

Состояние пациентов |

||

|

Удовлетворительное |

Средней тяжести |

Тяжелое |

|

|

Малый |

75 |

61 |

- |

|

Средний |

25 |

25 |

33 |

|

Большой |

- |

14 |

67 |

Представленные данные свидетельствуют, что малый ГТ не вызывал тяжелого состояния пострадавших, а большой ГТ, наоборот, закономерно сопровождался таким состоянием.

Были рассмотрены случаи сочетания ГТ с переломами ребер. Переломы были диагностированы в 87,8 % случаях: при легком течении – в 6,2 %, при состоянии средней тяжести – в 76,9 % и при тяжелом состоянии – в 4,7 %. Установлено, что случаев, когда у пострадавших в удовлетворительном отсутствовали переломы ребер, не было, в состоянии средней тяжести их было 10 %, в тяжелом состоянии – 2.3 % (табл.3).

Таблица 3

Состояние пациентов с ГТ и переломами ребер

|

Количество сломанных ребер |

Количество пациентов, % |

||

|

Удовлетворительное состояние |

Состояние средней тяжести |

Тяжелое состояние |

|

|

0 |

- |

10 |

2,3 |

|

1 |

0,8 |

5,38 |

- |

|

2 |

3,07 |

26,92 |

2,3 |

|

3 |

1,53 |

14,62 |

- |

|

4 |

- |

16,15 |

0,8 |

|

5 |

- |

8,46 |

- |

|

6 |

- |

3,07 |

0,8 |

|

7 |

- |

2,3 |

- |

|

8 |

0,8 |

- |

0,8 |

Представленные данные свидетельствуют об отсутствии взаимосвязи количества сломанных ребер и тяжести состояния пациентов с ГТ.

У части больных, кроме случаев легкого течения, ГТ сочетался с травматическим повреждением других областей. Этими повреждениями были черепно-мозговая травма – в 4,6 % случаев, гемоперитонеум – в 4,6 %, травматический неврит ствола поясничного нерва – в 1,54 % и перелом 7 грудного позвонка – в 0,8 %. Отмеченные сочетания с травмами при средней тяжести течения ГТ выявлены в 3,04 % случаев, а при тяжелом течении – в 8,5 %. Из представленного анализа можно заключить, что при сочетании ГТ с травмами других областей повышается риск его тяжелого течения.

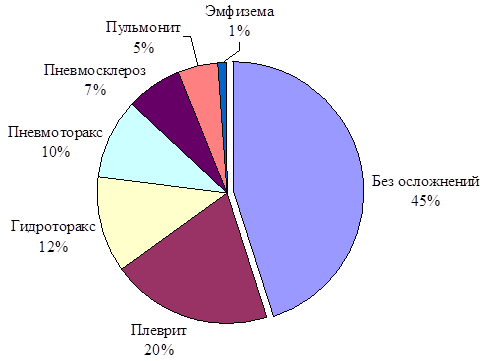

При травмах груди наблюдается большое число осложнений, которые непосредственно влияют на их течение и исход. Проведенным исследованием установлено, что в 45 % случаев у пациентов не было выявлено никаких осложнений, в 55 % – развивался ряд осложнений (рис. 2).

Рис. 2. Осложнения при гематороксе

Следует отметить, что осложнения развились только у потерпевших, находившихся в состоянии средней тяжести и тяжелом состоянии. Ни у одного из больных, находившихся в удовлетворительном состоянии, осложнений не было.

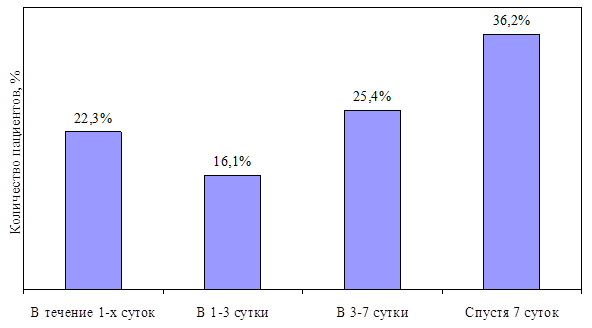

За медицинской помощью своевременно, в течение 1 суток, обратилось менее четверти пациентов, а с запозданием, спустя 3 и более суток, – более половины из них (рис. 3).

Рис. 3. Время между травмой и обращением за медицинской помощью

При этом было отмечено, что большинство больных в состоянии средней тяжести и тяжелом состоянии обратились в медицинскую организацию через неделю и более после получения травмы. Это обстоятельство свидетельствует о взаимосвязи времени, прошедшего от травмы до обращения за медицинской помощью и тяжести состояния пациентов с ГТ.

Чаще всего, в 69,2 % случаях, больные находились в стационаре менее 2 недель, только в 30,8 % – более длительный срок (таблица 4).

Таблица 4

Срок лечения пациентов с ГТ

|

Количество суток, проведенных в стационаре |

Количество пациентов, % |

|

Менее 1 |

1,5 |

|

До 7 |

12,3 |

|

До 14 |

55,4 |

|

До 21 |

24,6 |

|

30 |

6,2 |

Исследование показало, что увеличение срока пребывания в стационаре было вызвано тяжестью состояния обусловленной, наличием других повреждений, поздним обращением и развитием осложнений.

Только 2 из 130 больных с травматическим гемотораксом умерли, что составило 1,5%. Один из них находился в состоянии средней тяжести и один – в тяжелом состоянии, 12,3% пациентов выписаны с выздоровлением и 86,2 % – с улучшением.

Выводы

Проведенным исследованием выявлены следующие клинико-эпидемиологические особенности травматического гемоторакса: в основном пациентами являются мужчины, более половины пострадавших – люди трудоспособного возраста, в подавляющем большинстве определяется малый гемоторакс, среди осложнений диагностируются – плеврит, гидроторакс, пневмоторакс, пневмосклероз, пульмонит и эмфизема, только менее половины травмированных своевременно обращаются за медицинской помощью, чаще всего время госпитализации составляет от 7 до 21 суток, за этот срок состояние большинства больных улучшается либо наступает выздоровление. Также было установлено, что вероятность тяжелого течения травматического гемоторакса повышается при диагностике большого гемоторакса, сочетании его с повреждениями других областей, развитии осложнений и запоздалом обращении за медицинской помощью.

Библиографическая ссылка

Купрюшин А.С., Логинов С.Н., Вишнякова Ж.С., Купрюшина Н.В., Митрофанова Н.Н., Евсеева О.П., Годухина Е.М., Устимова А.В. КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТРАВМАТИЧЕСКОГО ГЕМОТОРАКСА // Современные проблемы науки и образования. 2017. № 4. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=26623 (дата обращения: 05.01.2026).