Проблема сохранения и укрепления здоровья и профессионального долголетия специалистов народного хозяйства остается одной из самых актуальных для нашей страны, особенно в условиях опережающего развития профессий обслуживающей сферы, к которым, в частности, относятся специалисты системы образования и государственного санитарно-эпидемиологического надзора и подавляющее большинство которых составляют женщины. Сходной для обеих групп профессий является система производственных отношений «человек – человек», преимущественный вид труда – умственный [1-4], однако характер и формы осуществления профессиональной деятельности, уровни социального положения и государственной поддержки работников обеих групп существенно отличаются не в пользу работников системы образования. Между тем состояние здоровья учителей не только во многом определяет качество их профессиональной деятельности, сказываясь на эффективности и уровне педагогического труда [2; 4], но и является важным фактором, влияющим на уровень образовательной подготовки, состояние здоровья и формирование здорового образа жизни учащихся [5]. Все это и определило актуальность и выбор темы исследования.

Цель исследования – дать сравнительную гигиеническую характеристику показателей психического и соматического здоровья учителей и государственных служащих.

Материалы и методы исследования. В течение 2009-2011 гг. было обследовано по унифицированной программе на условиях анонимности 138 учителей из 5 средних образовательных учреждений и 331 специалист учреждений Роспотребнадзора по Ростовской области (далее – служащие); все участники данного исследования – женщины. Средний возраст женщин в группах сравнения статистически не различался: 44,1±1,0 год в группе учителей против 42,4±0,5 года в группе служащих (р>0,05). В ходе обследования с помощью анкетного теста Г.А. Гончаровой и др. [6] в модификации Максимова О.Л. оценивались в условных баллах по частоте и силе выраженности 6 синдромов психического нездоровья (от 0 до 60 баллов каждый), а также симптомы дисфункции основных соматических систем (с вариантами оценки от 0 до 24-48 баллов). Оценка результатов в группах проводилась как по средним суммарным значениям баллов по каждому синдрому, так и по распределениям индивидуальных значений по квартилям (в %). Степень выраженности психологических свойств личности исследовалась по тесту СМОЛ (сокращенный многофакторный опросник личности [7]) и оценивалась в Т-баллах: значения личностных шкал от 70 Т-баллов и более определяли акцентуацию психологических черт; по группам сравнивали доли лиц (в %) с акцентуациями характерологических черт личности в группах. Наличие синдрома вегетативной дистонии определялось по анкетному тесту А.М. Вейна [8] при суммарной балльной оценке ответов более 14 баллов; сравнивались частоты встречаемости лиц (в %) с СВД в группах сравнения. Для выявления некоторых наиболее распространенных хронических заболеваний, относимых рядом авторов к психосоматическим [9; 10? 11], обследуемым предлагалось указать наличие и частоту обострений в год заболеваний (от 0 до 6) из предложенного перечня (с расчетом относительных показателей числа случаев на 100 опрошенных и их ошибок на основе распределения Пуассона). Эмоциональное выгорание выявлялось с помощью анкетного теста В.В. Бойко [7] в баллах по 12 симптомам и 3 фазам эмоционального выгорания; симптом в индивидуальной оценке результатов считался сложившимся при уровне 16 и доминирующим при уровне 20 и более баллов, сформированность фазы – при величине показателя более 60 баллов. В сравнении по группам учитывались как средние значения, так и доли лиц (в %) со «сложившимися» симптомами и фазами эмоционального выгорания. Оценка уровня фрустрированности обследуемых факторами профессиональной деятельности проводилась по анкетной методике Л.И. Вассермана в модификации В.В. Бойко [7]); учитывались средние значения по группам и доля лиц (в %) с повышенными уровнями фрустрированности (3 и более баллов) по каждому из анализируемых факторов.

Статистический анализ полученных данных проводился в программе Statistica 6.0 в модуле «Основные статистики». Предварительный анализ выборок по критериям теста Колмогорова-Смирнова и Лиллиефорса и W-теста Шапиро-Уилка не подтвердил нормальности распределений большинства анализируемых показателей, особенно в группе госслужащих. Однако мы не исключили из анализа сравнение средних значений по t-критерию Стьюдента, учитывая его высокую робастность [12] при количестве наблюдений в группах более 100 и рассматривая результаты анализа как ориентировочные оценки тенденций различий между группами сравнения. Также в анализе использовались методики сравнения распределений выборок по квартильным интервалам по критерию хи-квадрат Пирсона и частот (долей) по t-критерию; уровень достоверности во всех случаях – р<0,05.

Результаты. Установлены существенные различия между группами сравнения (учителями и служащими) по средним показателям психического и соматического нездоровья, выявленным по результатам анкетного теста Г.А. Гончаровой и др. [6] в модификации Максимова О.Л. (табл. 1): в анализе данных заметны достоверные превышения средних значений выраженности всех 6 синдромов психического нездоровья (астенического, невротического, истероподобного, психастенического, церебрастенического и патохарактерологического), а также общего уровня психического нездоровья у учителей по сравнению с государственными служащими.

Таблица 1

Показатели психического и соматического нездоровья учителей и служащих (по анкетному тесту Г.А. Гончаровой с соавт. в модификации О.Л. Максимова)

|

№ |

Синдромы психического и соматического нездоровья |

Учителя (n=138) |

Служащие (n=326) |

|

M±m |

M±m |

||

|

1. |

Астенический |

19,02±0,80 |

14,06±0,49 * |

|

2. |

Невротический |

16,00±0,69 |

9,55±0,41 * |

|

3. |

Истероподобный |

13,38±0,67 |

6,90±0,39 * |

|

4. |

Психастенический |

17,77±0,73 |

11,95±0,51 * |

|

5. |

Патохарактерологический |

8,47±0,52 |

4,52±0,34 * |

|

6. |

Церебрастенический |

10,29±0,56 |

6,41±0,31 * |

|

7. |

Общий уровень психического нездоровья |

81,86±3,13 |

53,54±0,93 * |

|

8. |

Дисфункция органов дыхания |

11,06±0,57 |

8,46±0,34 * |

|

9. |

Дисфункция органов кровообращения |

9,67±0,48 |

5,27±0,20 * |

|

10. |

Дисфункция иммунной системы |

2,36±0,26 |

1,90±0,20 |

|

11. |

Дисфункция органов пищеварения |

4,67±0,39 |

3,76±0,26 |

|

12. |

Дисфункция мочеполовой системы |

4,38±0,30 |

2,92±0,17 * |

|

13. |

Прочая общесоматическая симптоматика |

12,00±0,62 |

7,42±0,37 * |

|

14. |

Общий уровень соматического нездоровья |

44,14±2,03 |

29,73±1,18 * |

* - статистически достоверные различия между группами сравнения.

Кроме этого, в группе учителей достоверно более высокими, чем в группе служащих, были показатели выраженности симптомов дисфункции органов дыхания и органов кровообращения, мочеполовой системы и отдельных симптомов общесоматического характера; это в конечном итоге определило и существенные различия в суммарных показателях общего уровня соматического нездоровья учителей и служащих соответственно.

Разделение индивидуальных данных в группах учителей и служащих по квартилям (низкий уровень выраженности – до 25-й, средний – с 25-й по 75-ю и высокий – со значениями выше 75-й) с последующим сравнением их распределений по критерию хи-квадрат подтвердило общую тенденцию различий в выборках: среди учителей лица с низкими показателями выраженности нездоровья встречались заметно реже, а с высокими показателями – чаще, чем в группе служащих, что определило достоверность различий по критерию хи-квадрат по всем показателям (синдромам) нездоровья (со значениями χ2 от 107,9 до 159,3, числом степеней свободы 2 и значениями р<0,000001). Так, итоговые (суммарные) низкие значения психического нездоровья встречались у 20 из 138 (14,5±3,0%) учителей и у 147 из 326 (45,1±2,8%) служащих, средние значения – соответственно у 69 (50,0±4,3%) и 144 (44,2±2,7%), а высокие – у 49 (35,5±4,1%) учителей против 35 (10,7±1,9%) у служащих (χ2=154,4; сс=2; р<0,000001). В итоговых показателях соматического нездоровья низкие значения (1-я квартиль) встречались у 25 (18,1±3,3%) учителей и 133 (40,8±2,7%) служащих, средние значения – у 65 (47,1±4,3%) учителей и 152 (46,6±5,1%) служащих, высокие значения соматического нездоровья – у 48 (34,8±4,1%) учителей и 41 (12,6±1,8%) служащего (χ2=137,1; сс=2; р<0,000001).

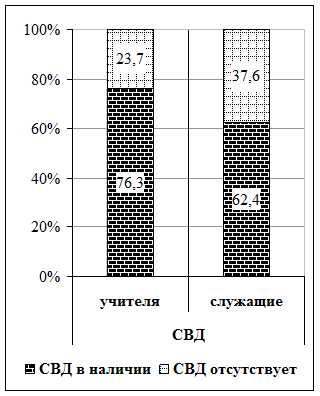

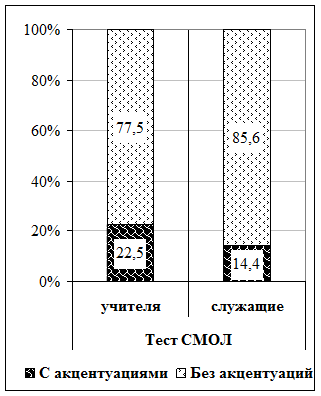

Сравнение выраженности характерологических черт по 8 личностным шкалам (по тесту СМОЛ) не выявили существенных различий между учителями и служащими по большинству средних значений, за исключением большей выраженности у учителей признаков гипомании (44,38±0,93 против 41,40±0,59 Т-баллов; р<0,05). Кроме этого, среди учителей (рис.) достоверно чаще встречались лица с выраженными акцентуациями характерологических черт личности (22,7±3,7% против 14,4±2,1%; р<0,05) и лица с наличием синдрома вегетативной дистонии – 76,3±3,7% против 62,4±2,7% в группе служащих (р<0,05), что подтверждает патофизиологическую роль нарушений вегетативной регуляции в развитии психосоматической патологии, характерной для представительниц обеих групп сравнения.

Частота акцентуаций (по тесту СМОЛ) и наличие синдрома СВД (по анкетному тесту А.М. Вейна) у учителей и служащих (в %)

Последнее также подтверждается достоверно большим числом обострений в год (со слов учителей и служащих) таких хронических заболеваний, как болезни печени и поджелудочной железы (62,9±7,1 против 35,1±3,5 случая на 100 опрошенных), ишемической болезни сердца (41,9±5,8 против 20,4±2,7 случая), артериальной гипертензии и вегето-сосудистой дистонии (118,5±9,8 против 75,4±5,1 случая), бронхиальной астмы (21,0±4,1 против 2,5±0,9 случая на 100 опрошенных учителей и служащих соответственно; все р<0,05).

Различия в средних значениях показателей эмоционального выгорания в группах учителей и служащих, выявленные по результатам теста В.В. Бойко (табл. 2), не так однозначны, как описанные выше показатели психического и соматического самочувствия. Так, у педагогов заметнее, чем у служащих, в фазе напряжения проявляется симптом «переживания психотравмирующих обстоятельств», и среди них чаще выявляются лица с доминированием этого симптома в фазе напряжения (у 32,6±4,1% против 22,3±2,4% в группе служащих; р<0,05). В группе служащих достоверно сильнее, чем у учителей, в фазе резистенции проявляются симптомы «неадекватного избирательного эмоционального реагирования» и «редукции профессиональных обязанностей», а в фазе истощения – симптомы «эмоционального дефицита» и «эмоциональной отстраненности».

Таблица 2

Показатели эмоционального выгорания у учителей и служащих (по результатам анкетного теста В.В. Бойко)

|

№ |

Симптомы и фазы синдрома эмоционального выгорания |

Учителя (n=132) |

Служащие (n=292) |

|

M±m |

M±m |

||

|

1. |

Переживание психотравмирующих обстоятельств |

13,69±0,79 |

11,38±0,48 * |

|

2. |

Неудовлетворенность собой |

7,14±0,51 |

7,38±0,38 |

|

3. |

«Загнанность» в клетку |

5,30±0,48 |

5,35±0,37 |

|

4. |

Тревога и депрессия |

9,40±0,67 |

8,50±0,44 |

|

5. |

Неадекватное избирательное эмоциональное реагирование |

10,08±0,68 |

12,31±0,40 * |

|

6. |

Эмоционально-нравственная дезориентация |

10,17±0,55 |

10,32±0,38 |

|

7. |

Расширение сферы экономизации эмоций |

12,78±0,79 |

11,56±0,54 |

|

8. |

Редукция профессиональных обязанностей |

10,86±0,62 |

13,53±0,49 |

|

9. |

Эмоциональный дефицит |

6,10±0,52 |

7,85±0,42 * |

|

10. |

Эмоциональная отстраненность |

6,07±0,49 |

7,59±0,31 * |

|

11. |

Личностная отстраненность (деперсонализация) |

6,54±0,45 |

6,74±0,38 |

|

12. |

Психосоматические и психовегетативные нарушения |

9,08±0,61 |

8,86±0,39 |

|

13. |

Итого по фазе «Напряжение» |

35,42±1,79 |

32,61±1,25 |

|

14. |

Итого по фазе «Резистенция» |

43,89±1,71 |

47,72±1,27 |

|

15. |

Итого по фазе «Истощение» |

27,79±1,39 |

31,03±1,11 |

|

16. |

Общий уровень эмоционального выгорания |

107,10±4,10 |

111,36±3,15 |

* - статистически достоверные различия между группами сравнения.

При этом среди служащих достоверно чаще встречаются лица со сформировавшимся симптомом «редукции профессиональных обязанностей» (у 42,5±2,9% против 25,0±3,8% у учителей) и лица, у которых этот симптом стал доминирующим в фазе резистенция (у 30,1±2,7% против 10,6±2,7% среди учителей; р<0,05). Также среди служащих достоверно чаще встречаются лица со сформировавшимися симптомами «эмоционального дефицита» (у 16,1±2,2% против 7,6±2,3% у учителей) и «личностной отстраненности» (деперсонализации) (у 8,6±1,6% против 3,8±1,7% у учителей; р<0,05). Вместе с тем средние значения выраженности трех фаз эмоционального выгорания – напряжения, резистенции и истощения – в группах учителей и служащих практически не различаются, как и средние величины общего уровня эмоционального выгорания (все р>0,05).

Сравнение средних величин показателей социальной фрустрированности учителей и служащих факторами профессиональной деятельности (по тесту Л.И. Вассермана в модификации В.В. Бойко) также выявило неоднозначные результаты (табл. 3).

Таблица 3

Показатели социальной фрустрированности учителей и служащих (по тесту Л.И. Вассермана в модификации В.В. Бойко)

|

№ |

Аспекты социальной фрустрированности |

Учителя (n=134) |

Служащие (n=321) |

|

M±m |

M±m |

||

|

1. |

Образование |

0,79±0,10 |

1,18±0,07* |

|

2. |

Взаимоотношения с коллегами по работе |

0,89±0,08 |

0,70±0,05* |

|

3. |

Взаимоотношения с администрацией на работе |

0,93±0,08 |

0,71±0,05 * |

|

4. |

Взаимоотношения с субъектами профессиональной деятельности (учащимися, представителями объектов надзора, потребителями) |

1,14±0,08 |

0,97±0,04 * |

|

5. |

Содержание своей работы в целом |

1,14±0,08 |

1,32±0,06 |

|

6. |

Условия профессиональной деятельности |

1,39±0,09 |

1,28±0,06 |

|

7. |

Положение в обществе |

1,43±0,10 |

1,09±0,06 * |

* - статистически достоверные различия между группами сравнения.

Так, служащие в большей мере, чем учителя, были не довольны своим образованием, а учителя в большей мере, чем служащие, были не удовлетворены взаимоотношениями с коллегами по работе, взаимоотношениями с администрацией на работе, взаимоотношениями с субъектами своей профессиональной деятельности – учащимися, а также своим положением в обществе (все р?0,05). Тенденции различий, выявленные при сравнении средних величин, подтверждаются тем, что среди служащих достоверно чаще встречались лица с повышенными значениями фрустрированности (3 и более баллов) по поводу образования (24,1±2,4% против 10,8±2,7% у учителей), а среди учителей выявлялось достоверно больше лиц, повышенно фрустрированных своим положением в обществе (22,6±3,6% против 12,6±1,9% у служащих; все р<0,05). Таким образом, в целом по сравнению с данными служащих общие тенденции различий указывают на большую неудовлетворенность учителей аспектами своей профессиональной деятельности.

Выводы

1. Результаты исследования выявили более неблагоприятные показатели здоровья у работников сферы образования по сравнению с контингентом государственных служащих – специалистов учреждений Роспотребнадзора. При этом различия в выраженности синдромов психического и соматического нездоровья и более высокая распространенность у учителей сформированного синдрома вегетативной дистонии характерны для психовегетативных механизмов нарушений в организме, сопутствующих развитию психоэмоционального профессионального стресса.

2. Результаты исследования социальной фрустрированности выявили у учителей большую, по сравнению со служащими, степень неудовлетворенности аспектами своей профессиональной деятельности и своим положением в обществе, что указывает на эти факторы как возможные причины развития у них психоэмоционального профессионального стресса.

Библиографическая ссылка

Максимов О.Л., Занина М.Я., Машдиева М.С., Квасов А.Р., Аветисян З.Е. ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПСИХИЧЕСКОГО И СОМАТИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ УЧИТЕЛЕЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ // Современные проблемы науки и образования. 2017. № 4. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=26547 (дата обращения: 16.02.2026).