Темпы роста научно-технического прогресса определяются конкурентоспособностью подтверждаемой инновациями, обновляющейся наукоемкой продукцией. В связи с этим инновационная деятельность (ИД), поддерживаемая инвестициями, становится основным инструментарием в достижении конкурентоспособности. Конкурентоспособность обеспечивается совокупностью существенных отличительных признаков. Для предприятий это может быть связано с техникой и технологией производства, маркетинговыми, управленческими, финансовыми решениями. Но в любом случае все большее значение в конкурентоспособности, в себестоимости продукции, в цене самого предприятия обретают нематериальные активы, интеллектуальный капитал, охранные документы на результаты интеллектуальной деятельности, секреты производства, профессионализм, квалификация, компетентность в инновационной инженерной деятельности (КИИД) персонала. Именно они определяют инновационность фирмы, а значит, и конкурентоспособность. Возникает противоречие между потребностью предприятий и общества в целом в образованных, компетентных в ИД выпускниках вузов, как основе интеллектуального человеческого капитала, и отсутствием у них такой системной подготовки.

Цель исследования. Для разрешения этого противоречия необходимо повысить эффективность реализации существующей в МГУ им. Н.П. Огарева методической системы подготовки студентов к инновационной инженерной деятельности (ИИД).

Материалы и методы: авторами использовались следующие методы: а) теоретические: анализ философской, естественнонаучной, общетехнической, инженерно-специальной, психолого-педагогической литературы; анализ образовательных стандартов, учебников и учебных пособий; б) эмпирические: анализ и экстраполяция результатов исследований и педагогического опыта; моделирование педагогических ситуаций.

Результаты исследований и их обсуждение. На основании выполненных исследований сделан важный вывод о том, что главным инновационным продуктом вуза является востребованный предприятиями и обществом в целом образованный интеллектуальный человеческий капитал. Для его производства необходима целостная методическая система, направленная, прежде всего, на его инновационную подготовку. В работе конкретизированы такие понятия, как: инновационная инженерная деятельность, национальная инновационная система (НИС), компетентность в ИИД. Показано, что обучение ИИД – это, прежде всего, формирование у студентов компонентов (знаниевого, деятельностного психологического, мотивационного) компетентности в ИИД. Представлены результаты педагогического эксперимента, подтверждающие высокую эффективность использования предложенных авторами методических подходов к обучению ИИД.

Человеческий капитал – фактор развития экономики, общества, семьи, личности, приносящий очевидные результаты. Структура человеческого капитала многообразна и имеет некоторую иерархическую зависимость. К элементам первого порядка можно отнести образованную часть трудовых ресурсов, среду их обитания и трудовой деятельности, инновационную систему. Элементы второго порядка – здоровье, интеллект, компетентность в профессии и ИД, принципы гуманности и морали. Элементы третьего порядка – результаты научных исследований, результаты прикладных исследований, проекты, патенты, материальные инновационные продукты. Таким образом, основой человеческого капитала являются образованные люди и, применяя свои внутренние средства в профессиональной ИД, являющейся инструментарием хорошо слаженной ИС, они достигают цели – получения результатов интеллектуальной деятельности и материальных инновационных продуктов. В результате можно сказать, что именно образование, включающее инновационную подготовку, является источником экономического роста [3,4].

Современное образование должно отвечать требованиям перехода к экономике знаний, обеспечиваемой производством наукоемкой продукции. Такие требования дают толчок к интегрированию науки, образования, промышленности и их инновационного развития. Так, обучение сегодня невозможно без творческого поиска в отношении подготовки студентов к ИД от генерирования идей до материального их воплощения. Вуз, как входящий в инфраструктуру НИС, должен способствовать ИД и достижению ее цели – получению материального и нематериального инновационного продукта (МИП и НИП).

Закон «О науке и государственной научно-технической политике» (№ 127-ФЗ) [1] дает следующее понятие инновации: «инновация – введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях».

Вуз как институт сферы интеллектуальной деятельности призван создавать НИП (объекты авторского права: учебники и учебные пособия, монографии и статьи, в том числе технологии и методы обучения и воспитания; объекты патентного права: изобретения, полезные модели, промышленные образцы; объекты других институтов интеллектуального права). Организуя малые инновационные предприятия внутри вузов – создавать (МИП), выполнять работы и услуги. И все же основной целью вуза остается подготовка выпускника, профессионально готового к определенным видам деятельности в соответствии с направлением обучения и готового к ИД. Такого выпускника можно считать индивидуумом капитализации знаний, который обеспечит формирование образованного интеллектуального человеческого капитала. И именно он – главный инновационный продукт вуза, востребованный предприятиями и обществом в целом.

Ретроспективу комплексных исследований авторского коллектива, завершающихся на каждом этапе созданием, реализацией системы и постановкой задач на перспективное ее развитие и совершенствование, в этой области можно представить ниже следующей таблице.

Под ИИД [2, 8, 9] мы понимаем целенаправленный процесс анализа существующего технического уровня, синтеза нового технического решения, разработки, создания новой техники и технологий, доведенных до вида товарной продукции, представленной НИП – охранными документами на результаты интеллектуальной деятельности, научно-технической и технологической документацией, и МИП – в виде товара, работы, услуги, обеспечивающими экономический, социальный или другой эффект, и, следовательно, являющимися конкурентоспособными.

Ретроспектива комплексных исследований по подготовке к ИИД

|

Период |

Содержание и результаты исследований |

|

2006–2009 |

Спроектирована и внедрена в учебный процесс различных вузов РФ методическая системы формирования у студентов, обучающихся по направлению техники и технологий, способностей к инновационной инженерной деятельности на основе интеграции всех компонентов инженерной подготовки (обучение дисциплинам различных циклов, обучение в научно-исследовательской среде, обучение в олимпиадной среде и др.). |

|

2007–2010 |

Разработана и реализована методическая система подготовки студентов технических вузов к ИД при обучении дисциплине «Основы инженерного творчества и патентоведения», построенная на основе интеграции основных этапов инновационного процесса (постановка задачи – синтез технического решения – получение инновационного продукта) за счет внешней интеграции с другими дисциплинами (фундаментальными, общетехническими, специальными) и внутренней (основ инженерного творчества, основ патентоведения и основ патентных исследований). |

|

2010–2015 |

Разработана и реализована методическая система подготовки студентов технических вузов к ИД в рамках теоретического обучения дисциплине «Основы инновационной инженерной деятельности», которая совершенствует предыдущую систему встраиванием дополнительного раздела в содержание и модуля практического обучения получению инновационных продуктов в летних научных школах. |

|

По настоящее время |

Проводятся исследования, направленные на решение проблемы подготовки бакалавров к ИИД, в соответствие с требованиями образовательных стандартов на основе: 1) интеграции в базовые дисциплины встраиваемого гибкого учебного модуля теоретической подготовки к ИИД [3, 5]; 2) интеграции в базовые дисциплины встраиваемого гибкого учебного модуля практической подготовки к ИИД [3]; 3) обучения получению материального инновационного продукта с помощью технологий быстрого прототипирования и др. [6]. |

Для осуществления какого-либо рода деятельности ее субъекту необходимо обладать несколькими компетенциями. Понятие компетенции мы определяем как совокупность взаимосвязанных внутренних средств деятельности субъекта, задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов и необходимых для качественной репродуктивной или продуктивной деятельности по отношению к ним. Компетенции задаются образовательными стандартами, им можно обучить. Но для формирования компетентности владения только компетенциями недостаточно. Во-первых, необходима мотивация субъекта к осуществляемой им деятельности для преодоления инновационной инертности субъектов. Мотивация к ИИД, с нашей точки зрения, – это совокупность побуждений (потребность, приводящая субъект в состояние активности; мотив, объясняющий причину выбора направленности поведения, деятельности и интерес, объясняющийся субъективными переживаниями и установками в поведении, ценностями и идеалами общества), вызывающая активность субъекта, производства или общества в определенном направлении. Во-вторых, для формирования компетентности важны данные субъекту природные и наработанные им прижизненно способности, определяющие успешность деятельности.

Таким образом, компетентность – это системное владение субъектом соответствующими роду деятельности компетенциями, т.е. умение действовать при помощи них, с включением его личностного отношения к ним, предмету и способу деятельности и готовность актуализировать свои способности. КИИД как система состоит из совокупности следующих элементов, предназначенных для ее осуществления [4, 6]: знаниевого, деятельностного (указаны на рисунке); психологического (мотивации, способностей, рефлексии).

Содержание учебного плана подготовки бакалавров в МГУ им. Н.П. Огарева дополняется системообразующей интегрированной дисциплиной «Основы инновационной инженерной деятельности», направленной непосредственно на формирование у студентов КИИД. Структура ее содержания адекватна алгоритму получения ИП и включает в качестве основных следующие разделы: основы ИИД, основы инженерного творчества, основы интеллектуального права, основы патентных исследований [6, 8].

На уровне магистратуры, изучая дисциплину «Интеллектуальная собственность», студенты углубляются в содержание разделов «Интеллектуальное право» и «Патентные исследования». Патентоведение изучается ими как наука об описании, объяснении и предсказании инновационных процессов и явлений. В связи с всеобщей глобализацией становятся необходимыми знания не только о российской, но и мировой системе правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности. К патентным исследованиям магистранты подходят с точки зрения выполнения ими более широкого по сравнению с бакалаврами круга задач – исследований технического уровня в интересующей области деятельности не только с целью определения соответствия критериям патентоспособности, но и тенденций развития объектов хозяйственной деятельности, их патентной чистоты, конкурентоспособности.

Аспиранты изучают дисциплину «Управление ИИД», где рассматриваются возможности управления как интеллектуальной мыслительной деятельностью в плане активизации творческого мышления и методологии принятия решений, так и управления результатами интеллектуальной деятельности в плане выбора и реализации формы их правовой охраны, а также управления зарегистрированными объектами и исключительными правами на них в плане использования и распоряжения. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности – важная категория инновационного менеджмента, обладающая товарной, технологической, правовой, экономической, символической и культурообразующей функциями.

Изучение указанных дисциплин предусматривает высокий уровень подготовки студентов и аспирантов на предшествующих этапах обучения и нацелено на пробуждение и развитие их творческого потенциала. Полученные знания, умения, навыки, сформированные компетенции, мотивация, способности позволяют сформировать КИИД специалистов разных уровней.

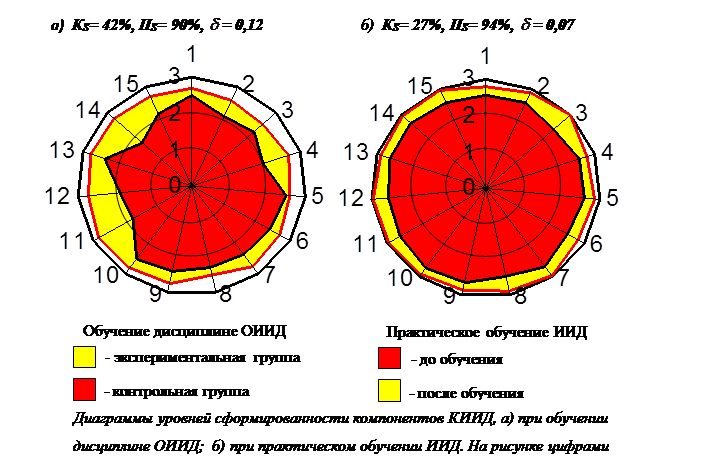

Для подтверждения эффективности реализации предложенной методической системы подготовки студентов к ИИД осуществляется непрерывный мониторинг уровня сформированности у них КИИД, так, в частности, в ходе обучающего эксперимента были получены результаты такого исследования теоретическому обучению ИИД в контрольных (К), и экспериментальных групп (Э) (рис. а), а также практического обучения ИИД до эксперимента (Д) и после (П) (рис. б), выраженные в процентах и полученные до эксперимента сравнивались с результатами после него [5].

Количественная оценка уровня сформированности каждого компонента КИИД в группах определялась по процентному соотношению студентов, находящихся на каждом уровне подготовки к ИИД (низком, среднем, высоком) по среднему показателю С [5]. Из представленных диаграмм видно, что после проведения эксперимента в рассматриваемых группах в целом уровень сформированности компонентов КИИД вырос (рис. а), в контрольной группе сохранился без изменения и характер их неравномерности. В экспериментальной же группе эти уровни значительно выросли для всех компонентов КИИД и достигли значений приближающихся к 3, при этом они стали примерно равными, и огибающая их кривая приблизилась по форме к окружности. Анализ диаграммы (рис. б) показал, что: 1) наблюдается стабильность уровней сформированности компонентов КИИД; 2) уровень сформированности компонентов КИИД у всех студентов вырос от среднего значения С=2,5, до С=2, 9, достигнув по некоторым компонентам наибольшего значения; 3) изменение показателя С плавное, огибающие их замкнутые кривые представляют практически окружности, что говорит о гармоничности формирования у студентов компонентов КИИД. На рисунке также указаны значения следующих 3 параметров [2, 6]: 1) коэффициента темпа роста, КS на диаграммах ограниченных замкнутой линией, соединяющей точки со значениями С на осях лепестковых диаграмм до (Д) и после эксперимента (П)); 2) степени полноты формирования КИИД, ПS; 3) коэффициента неравномерности формирования компонентов КИИД, ![]() . Значения этих показателей представлены на рисунке.

. Значения этих показателей представлены на рисунке.

Выводы и заключение

Вышеизложенные рассуждения приводят нас к умозаключению, что основой прогресса является образованный человек, его внутренние средства для инновационной деятельности и результаты интеллектуальной и производственной деятельности. Человек с такой подготовкой должен выходить из стен высших учебных заведений. Именно вузы призваны взращивать интеллектуальный человеческий капитал, влияющий на совокупный доход общества, в тандеме научно-педагогические работники – студенты. Результаты проведенного нами обучающего этапа педагогического эксперимента подтверждают высокую эффективность использования предложенных методических подходов к инновационной подготовке студентов технических вузов. В настоящее время начатые исследования продолжаются, они направлены на решение проблемы подготовки бакалавров к ИИД в соответствии с требованиями образовательных стандартов (таблица).

Библиографическая ссылка

Грошева Е.П., Наумкин Н.И., Шекшаева Н.Н. ОБРАЗОВАННЫЙ КОМПЕТЕНТНЫЙ В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИК КАК ГЛАВНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ ВУЗА // Современные проблемы науки и образования. 2017. № 3. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=26499 (дата обращения: 02.01.2026).