Одной из наиболее важных, социально и профессионально значимых задач высшего образования является формирование основ исследовательских навыков у студентов. В связи с этим в современном российском высшем образовании (ВО) все большее место занимает научно-исследовательская деятельность студентов (НИРС) [5; 6].

Главными целевыми установками в реализации ВО является получение студентами компетенций, то есть способностей применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в определённой области. Компетентностный подход включает работу с информацией, моделирование, рефлексию. Студенту необходимо уметь не только воспроизводить информацию, но и самостоятельно мыслить и быть готовым к реальным жизненным ситуациям. С этими задачами лучше всего справляется научно-исследовательская работа студентов [2; 4]. Однако у большинства студентов за время обучения не сформированы способности вести самостоятельную исследовательскую деятельность [5].

Несмотря на все большее внимание к НИРС, на сегодняшний день она несовершенна. Большинство студентов неохотно включаются в данный вид деятельности. Задачей вузов является выявление причин такого явления и поиск путей решения данной проблемы [1].

В рамках настоящего исследования проведена работа по выявлению психологических предпосылок к участию в НИРС, субъективной оценке мотивов к научно-исследовательской работе студентами и преподавателями, а также анализ результативности НИРС за последние годы. Исследование проводилось в Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х.М. Бербекова. В исследовании приняли участие 57 студентов-магистрантов различных профилей направления 06.04.01 Биология и 11 педагогов вуза.

Цель исследования заключалась в установлении эффективности и результативности НИРС, выявлении ее недостатков. Для достижения цели изучены психологические основы научного мировоззрения и мотивации студентов, проведено анкетирование «Научно-исследовательская работа глазами студента» и «НИРС глазами преподавателя», проанализирована результативность НИРС за 2010-2016 гг.

Изучение психологической основы научного мировоззрения и мотивации студентов было направлено на исследование развития эмпирического мышления и мотивации студентов, а также профессиональных и личностных компетенций в учебно-воспитательном процессе. Для достижения этой цели был подобран психолого-диагностический инструментарий, состоящий из следующих методик: многофакторный опросник личности Р. Кеттела (форма С), исследование вербальной креативности С. Медника, шкала оценки потребности в достижении (Ю.М. Орлов).

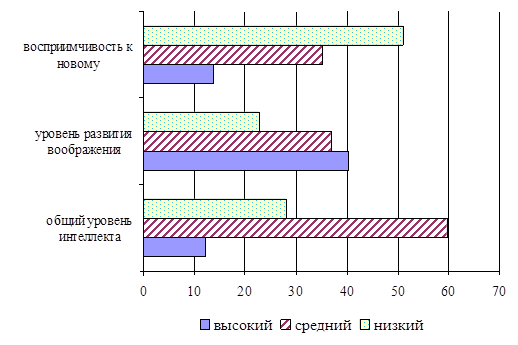

По опроснику Р. Кеттела магистранты были исследованы по трем направлениям: интеллектуальному, эмоционально-волевому и коммуникативному. В интеллектуальном блоке (рис. 1) студенты показали следующие результаты. Развитое мышление, сообразительность, умение анализировать ситуации, способность к осмысленным заключениям проявили 29,24% студентов. Трудности в обучении, в умении анализировать и обобщать материал, склонность легко сдаваться, столкнувшись с трудностями, выявлены у 26,32% магистрантов. Интеллектуальные интересы и сомнения по поводу фундаментальных проблем, скептицизм, стремление пересмотреть существующие принципы, склонность к экспериментированию и нововведениям свойственны 35,09% студентов. Консерватизм, стремление к поддержке установленных понятий, норм, принципов, традиций, сомнение в новых идеях, отрицание необходимости перемен показали 51,07% испытуемых.

Рис. 1. Результаты исследований по опроснику Р. Кеттела (интеллектуальный блок)

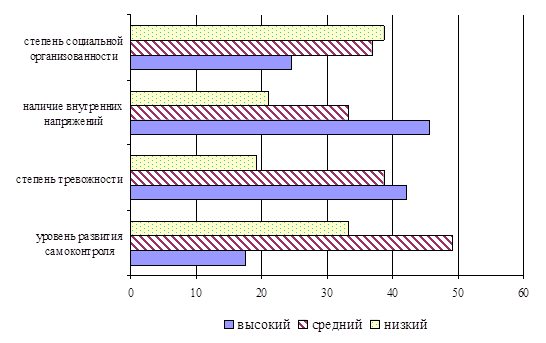

По эмоционально-волевому блоку (рис. 2) выявлено, что эмоционально устойчивы лишь 21,05% испытуемых. Высокий уровень тревожности отмечен у 42,10% магистрантов. Они склонны к чувству вины, боязливы, неуверенны в себе. Меньшая часть испытуемых (19,3%) показала самоуверенность, отстаивание своей точки зрения, твердость. Небольшая доля (17,55%) испытуемых оказались недисциплинированны, недостаточно мотивированы. Большинство испытуемых оказались на среднем уровне развития самоконтроля. 45,62% студентов оказались взволнованны, напряжены, раздражительны и нетерпеливы.

Рис. 2. Результаты исследований по опроснику Р. Кеттела (эмоционально-волевой блок)

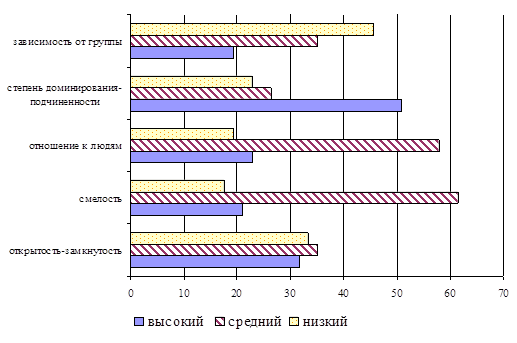

По параметру «открытость-замкнутость» коммуникативного блока студенты демонстрируют одинаковое распределение по уровням. Готовность к сотрудничеству, приветливость, внимательность к людям, естественность в обращении характерны для высокого уровня показателя – 31,58%. Противоположными свойствами обладают 33,33% студентов. Они показывают замкнутость, холодность, скептичность, негибкость в отношениях с людьми и бескомпромиссность. 21,05% легко знакомятся с людьми, завязывают контакты. Противоположные качества, такие как застенчивость, нерешительность, уход в себя, демонстрируют 17,54%. Два последних параметра коммуникативного блока характеризуют противоположные качества личности: «доминирование-подчиненность» и «зависимость от группы». Высокий уровень первого параметра заняли 50,88% студентов. Они отличаются самоуверенностью, твердостью, серьезностью, неуступчивостью, оригинальностью. На низком уровне оказались более податливые, мягкие, уступчивые, зависимые, ласковые, мягкосердечные, легко впадающие в смятение, застенчивые и конформные студенты (22,81% испытуемых). И в последней характеристике коммуникативного блока студенты демонстрируют независимость во взглядах, стремление к самостоятельным решениям и действиям, предпочитают собственное мнение. Высокий уровень показали лишь 19,3% испытуемых. Низкий уровень свойственен более зависимым от группы, от чужого мнения, конформным и ориентированным на социальное одобрение студентам [3].

Рис. 3. Результаты исследований по опроснику Р. Кеттела (коммуникативный блок)

Результаты исследования по методике С. Медника показали, что студенты обладают вербальной креативностью и продуктивностью, а по шкале оценки потребности в достижении Ю.М. Орлова половина испытуемых продемонстрировала средний уровень мотивации достижения успешности в деятельности (50,87), что можно охарактеризовать как направленность на умеренное стремление к улучшению результатов, частичную удовлетворенность достигнутым, стремление добиться определенного положения, уважения и признания своих заслуг. Почти треть студенческой выборки показала низкий уровень мотивации достижения 28,07% испытуемых. Этих респондентов можно охарактеризовать как людей инертных в достижении целей, не устремленных на лучшие, качественные показатели в деятельности. При такой мотивации учебная деятельность не дает положительный результат, испытуемые демонстрируют традиционные взгляды на улучшение показателей деятельности.

При подготовке анкет «Научно-исследовательская работа глазами студента» и «НИРС глазами преподавателя» в качестве основы для составления анкеты студентов и преподавателей были взяты анкеты социологического исследования, проведённого А.В. Купером в высших учебных заведениях г. Владивостока в 2005 г., а также собственные варианты вопросов.

Были выявлены доминирующие мотивационные условия научно-исследовательской работы студентов. Ответы на вопрос: «Каковы основные мотивы, способствующие формированию у Вас положительного интереса к выполнению НИР?» показали, что студенты чаще связывают мотивы с получением хорошей оценки, достижением уважения преподавателей и одобрения родителей и окружающих, желанием быть примером для сокурсников, реже с получением интеллектуального удовлетворения, необходимостью стать высококвалифицированным специалистом, получением более глубоких и качественных знаний, умений и навыков по избранной специальности. Наибольшее количество респондентов отметили желание получить повышенную стипендию/грант/премию.

В анкетировании «НИРС глазами преподавателя» особое внимание было уделено выявлению основных целей НИРС. По данному показателю наблюдается значительный контраст в результатах ответа молодых преподавателей и педагогов со стажем. Так, например, молодые преподаватели в выборе своей профессии определяющим мотивом работы выбрали: возможность самореализации, интерес к преподаваемому предмету, интерес и признание студенческой аудитории. С увеличением стажа профессиональной деятельности мотивы к участию в НИРС изменились. Для большинства преподавателей со стажем и научной степенью более значимыми мотивами стали интересная работа со студентами и стремление передать свои знания и навыки. На вопрос анкеты: «Чему Вы должны уделять больше внимания в ходе НИР?» большинство преподавателей ответили, что необходимо развить у студентов научное мышление, умение вести научный спор, воспитывать коммуникативность, формировать навыки научного поиска, ставить интересные опыты, рассказывать о перспективах научных поисков, проблематизировать учебный материал. Таким образом, ведущими мотивами выбора НИР преподавателями являются стремление передать знания и опыт, а также интерес к научной проблеме.

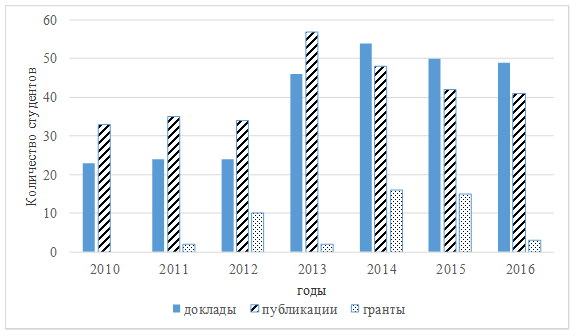

Анализ результативности НИРС (рис. 4) проводился по отчетам НИР четырех кафедр. Очевидно, что степень вовлеченности студентов в научную деятельность растет в период с 2010 по 2014 год. Так, количество публикаций студентов к 2013 году выросло с 33 до 57 статей, количество выступлений на научных мероприятиях различного уровня выросло к 2014 году с 23 до 54. Участие в финансируемых НИР резко увеличивается в 2012 и 2014 гг., в то время как в 2010 г. показатель был нулевым. Темпы роста немного снижены в 2015 и 2016 гг., но результативность НИРС остается высокой. Следует отметить, что увеличивается количество публикаций студентов без соавторов (работников вуза). Кроме того, повышается уровень публикаций – статьи печатаются в журналах, рекомендованных ВАК.

Рис. 4. Результативность НИРС в период 2010-2016 гг.

Высокая результативность НИРС на фоне низкой мотивации, эмоционального напряжения и склонности к консервативному мышлению объясняется тем, что государственные стандарты последнего поколения регламентируют данный вид деятельности студентов, то есть выполнение НИР входит в обязанности современного студента. Сравнение объективных (психологические тесты) и субъективных (анкета «НИР глазами студента») данных с результативностью НИРС за последние годы позволяет заключить, что повышение вовлеченности студентов в научно-исследовательскую деятельность является следствием внешних мотивов. Для достижения более высоких результатов, очевидно, необходимы условия для развития внутренних мотивов обучающихся. Результаты проведённого опроса показывают, что недостатки есть в каждом элементе организации НИРС. В связи с этим необходимо применять системный подход к разработке более эффективных мероприятий для развития практических навыков студентов.

Образовательные стандарты последнего поколения ориентируют вузы на выделение большого объема учебной нагрузки на самостоятельную работу. Однако и в этом элементе имеются определенные проблемы – студенты не могут себя организовать, преподаватели ограничены во времени. Параллельные исследования в рамках настоящей работы показали, что большинство студентов не ориентированы на выполнение самостоятельных видов работ и предпочитают репродуктивную деятельность. 48% студентов считают самостоятельную работу наиболее эффективной формой обучения, при этом признавая необходимость в методическом руководстве.

Один из путей решения данной проблемы лежит через НИРС. Индивидуальные задания исследовательского характера, например в формате веб-квест, либо расположенные на сайтах университетов электронные клубы по профессиям [8] будут стимулировать познавательный интерес и мотивацию студентов. Корректировка организации НИРС, несомненно, повысит результативность самостоятельной работы студентов, поскольку именно исследовательские навыки формируют способную к самостоятельному решению профессиональных задач личность.

Библиографическая ссылка

Хашхожева Д.А., Паритов А.Ю., Гелястанова М.Т., Махотлова З.А., Суншева Б.М., Аккизов А.Ю. ВОВЛЕЧЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ РАБОТУ И ЕЕ ПЕРСПЕКТИВЫ КАК ЭЛЕМЕНТА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА-МАГИСТРАНТА // Современные проблемы науки и образования. 2017. № 3. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=26488 (дата обращения: 14.01.2026).