В массовых гигиенических исследованиях часто используются методы донозологической диагностики [6, 9, 10], среди которых особое место занимает метод кардиоинтервалометрии (КИМ) с анализом результатов по Р.М. Баевскому [1]. Однако при его применении в детских и подростковых коллективах следует учитывать не только возрастные особенности показателей КИМ, поскольку с возрастом происходят существенные изменения в характере вегетативной регуляции сердечного ритма [3, 7, 8], но и региональные и динамические изменения в характере вегетативной регуляции функций организма, происходящие на фоне современных тенденций в образовательном процессе [4, 5]. Поэтому, на наш взгляд, представляет научный интерес изучение тенденций в характере изменений механизмов вегетативной регуляции сердечного ритма у детей и подростков, проживающих на Юге России.

Цель исследования – дать сравнительную гигиеническую характеристику показателей вегетативной регуляции сердечного ритма для оценки популяционных тенденций, происходящих в этих физиологических параметрах детей и подростков за прошедшие 10 лет.

Материалы и методы исследования. В 2002 г. и 2012 г. в различных исследованиях, проводившихся на кафедре гигиены РостГМУ, с помощью прибора «МИР» были получены данные кардиоинтервалометрии (КИМ) соответственно 563 и 752 человек обоего пола по унифицированной программе. Обследованные дети и подростки представляли учащихся 3-х возрастных ступеней (1–4-х, 5–8-х и 9–11-х классов) средних общеобразовательных учреждений г. Ростова-на-Дону, Ростовской области и Краснодарского края (в том числе в статистической обработке и анализе использовались исходные данные КИМ, полученные в ходе исследований Буря Е.Ю. [3] – с разрешения автора). Исследования проводились у школьников однократно, непосредственно на уроках обученными специалистами на одном и том же приборе «МИР-21Е». После измерения 100 кардиоинтервалов (RR-интервалов) у школьников регистрировались и запрограммировано определялись в полуавтоматическом режиме такие показатели сердечного ритма (СР) как математическое ожидание RR-интервалов (их среднее значение – М), его среднеквадратическое отклонение (σ), амплитуда вариационного размаха (А) и мода RR-интервалов (Мо), амплитуда моды (АМо – в %). Кроме них, в автоматическом режиме рассчитывались и учитывались еще такие производные показатели как частота сердечных сокращений (ЧСС), вегетативный индекс напряжения по Р.М. Баевскому (ИН) [1], состояние вегетативного гомеостаза (СВГ), суммарный эффект регуляции (СЭР), функция автоматизма (ФА), устойчивость регуляции сердечного ритма (УР), каждый из которых имел 5-балльную оценку (-2, -1, 0, 1 и 2). Всего регистрировалось 12 показателей вегетативной регуляции сердечного ритма, среди которых определялся интегральный показатель КИМ – уровень стресса по Р.М. Баевскому [1] в баллах (от 0 до 3), соответствующих следующим градациям стресса: 0 – стадия физиологического покоя, 1 – стадия умеренного напряжения, 2 – стадия перенапряжения и 3 – стадия истощения регуляторных систем организма [3]. Статистический анализ полученных данных проводился в программе Statistica 6.0 в модуле «Основные статистики» по критерию t Стьюдента [2].

Результаты. Сравнительные результаты исследования по возрастным группам представлены в таблицах 1–3 и на рисунке 1. Так, в таблице 1 сравнение средних величин основных параметров СР учащихся начальных классов не выявило достоверных различий между данными 2012 и 2002 гг.

Таблица 1

Показатели вегетативной регуляции сердечного ритма учащихся 1–4-х классов в 2002 и 2012 гг.

|

№№ |

Показатели |

2002 г. |

2012 г. |

р |

|

M±m |

M±m |

|||

|

1. |

Обследовано (чел.) |

240 |

205 |

|

|

2. |

ЧСС (уд/мин.) |

89,84±0,88 |

88,35±0,97 |

0,253 |

|

3. |

ИН (усл. баллы) |

113,51±7,38 |

110,88±10,44 |

0,833 |

|

4. |

М R-R периода (мс) |

669,79±5,66 |

679,12±4,74 |

0,208 |

|

5. |

σ R-R периода (мс) |

62,08±1,83 |

66,29±2,29 |

0,128 |

|

6. |

А R-R периода (мс) |

461,96±22,89 |

509,49±15,14 |

0,078 |

|

7. |

Мо R-R периода (мс) |

625,42±6,16 |

637,27±4,65 |

0,140 |

|

8. |

АМо R-R периода (%) |

39,00±0,84 |

37,11±0,97 |

0,136 |

Статистически достоверных различий между группами сравнения не выявлено.

Сравнение средних величин показателей КИМ у учащихся 5–8-х классов выявило достоверные различия в показателях ЧСС, ИН, М R-R периода, σ R-R периода, А R-R периода и Мо R-R периода. Из анализа данных табл. 2 следует, что в показателях КИМ 2012 г. у учащихся 5–8-х классов средняя ЧСС были меньше, чем у сверстников в 2002 г. (и потому были более высокими значения М R-R периода и Мо R-R периода), а также достоверно большей была амплитуда размаха R-R периода и средне квадратичное отклонение (σ R-R периода). Косвенно, это указывает на относительное уменьшение влияния симпатической нервной системы (СНС) на регуляцию СР.

Таблица 2

Показатели вегетативной регуляции сердечного ритма учащихся 5–8-х классов в 2002 и 2012 гг.

|

№№ |

Показатели |

2002 г. |

2012 г. |

р |

|

M±m |

M±m |

|||

|

1. |

Обследовано (чел.) |

150 |

322 |

|

|

2. |

ЧСС1 (уд/мин.) |

88,30±0,94 |

84,48±0,73 * |

0,002 |

|

3. |

ИН (усл. баллы) |

126,34±10,58 |

92,44±5,31 * |

<0,001 |

|

4. |

М R-R периода (мс) |

686,91±7,28 |

706,79±6,00 * |

0,049 |

|

5. |

σ R-R периода (мс) |

59,71±1,98 |

64,79±1,41 * |

0,039 |

|

6. |

А R-R периода (мс) |

336,81±16,31 |

408,21±12,43 * |

<0,001 |

|

7. |

Мо R-R периода (мс) |

649,67±8,16 |

673,53±6,44 * |

0,029 |

|

8. |

АМо R-R периода (%) |

39,71±2,10 |

36,57±0,93 |

0,110 |

* – статистически достоверные различия между группами сравнения.

Представленные в таблице 3 показатели КИМ учащихся 9–11-х классов выявили некоторые различия в основных параметрах СР старшеклассников 2012 и 2002 гг. Можно отметить тенденцию относительного возрастания влияния симпатической нервной системы на регуляцию СР, проявившуюся в некотором укорочении длительности R-R периода (М R-R периода) и его моды (Мо R-R периода), а также в уменьшении индивидуальных амплитуд его размахов (А R-R периода).

Таблица 3

Показатели вегетативной регуляции сердечного ритма учащихся 9-11-х классов в 2002 и 2012 гг.

|

№№ |

Показатели |

2002 г. |

2012 г. |

р |

|

M±m |

M±m |

|||

|

1. |

Обследовано (чел.) |

173 |

225 |

|

|

2. |

ЧСС (уд/мин.) |

78,99±1,00 |

80,81±0,84 |

0,163 |

|

3. |

ИН (усл. баллы) |

82,04±6,85 |

90,43±6,81 |

0,392 |

|

4. |

М R-R периода (мс) |

775,05±9,38 |

741,92±7,13 * |

0,004 |

|

5. |

σ R-R периода (мс) |

68,67±2,15 |

67,57±1,93 |

0,704 |

|

6. |

А R-R периода (мс) |

447,08±24,43 |

388,20±14,24 * |

0,028 |

|

7. |

Мо R-R периода (мс) |

742,49±11,01 |

712,44±7,32 * |

0,018 |

|

8. |

АМо R-R периода (%) |

33,87±1,01 |

34,67±0,83 |

0,537 |

* - статистически достоверные различия между группами сравнения.

В целом в данных таблиц 1-3 проявились сходные в 2002 и 2012 гг. возрастные тенденции урежения ЧСС и связанные с ними удлинения продолжительности R-R периода и его моды (Мо R-R периода), особенно заметные в показателях 2012 г. Кроме этого, в данных 2012 г. в большей мере прослеживается тенденция уменьшения амплитуды индивидуальных размахов R-R периодов, косвенно указывающая на уменьшение влияния парасимпатической нервной системы (ПСНС).

На некоторые тенденции в изменениях вегетативной регуляции СР, произошедшие за 10 лет наблюдений, более наглядно указывают дополнительные показатели КИМ – состояние вегетативного гомеостаза (СВГ), суммарный эффект регуляции (СЭР), функция автоматизма (ФА) и устойчивость регуляции (УР).

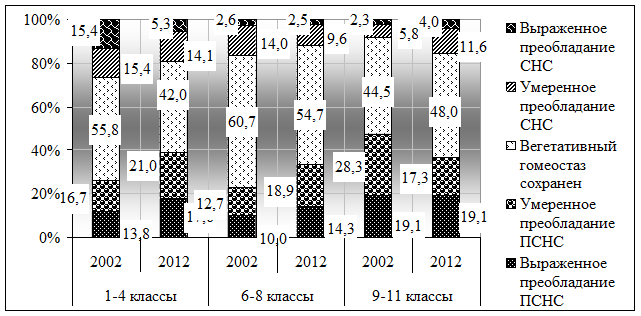

Так, в изменениях средних величин СВГ у учащихся 1–4-х (с -0,28±0,06 до -0,31±0,08 баллов) и 5–8-х классов (с -0,13±0,07 до -0,33±0,05 баллов соответственно в 2002 и 2012 гг.; р<0,05) отмечены сходные тенденции, которые объясняются (рисунок 1) заметным увеличением доли лиц с преобладанием ПСНС, уменьшением числа лиц с преобладанием СНС при сокращении доли лиц с сохраненным вегетативным гомеостазом. В группе учащихся 9–11-х классов в средних величинах СВГ за тот же период наблюдалась обратная тенденция (с -0,56±0,07 до -0,36±0,07 баллов; р<0,05), обусловленная уменьшением доли лиц с умеренным преобладанием ПСНС (с 28,3 % до 17,3 %; р<0,05), увеличением числа учащихся с общим преобладанием СНС в состоянии вегетативного гомеостаза (с 8,1 % до 15,6 %; р<0,05) и расширением представительства подростков с сохраненным вегетативным гомеостазом (с 44,5 % до 48,0 %; р>0,05).

Рис. 1. Состояние вегетативного гомеостаза у школьников 2002 и 2012 гг.

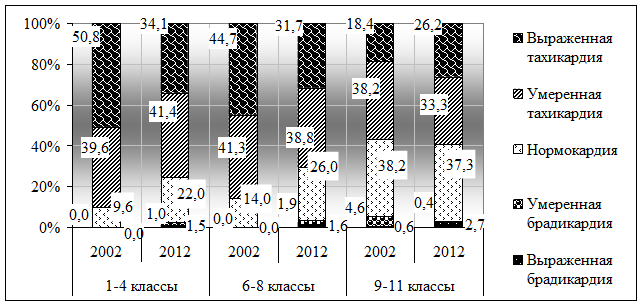

В средних значениях СЭР 1–4-х и 5–8-х классов также отмечаются общие тенденции, проявляющиеся в уменьшении средних величин СЭР: с 1,41±0,04 до 1,06±0,06 баллов и с 1,31±0,06 до 0,97±0,05 баллов в соответствующих возрастных группах с 2002 к 2012 гг. (все р<0,05). В основном это происходило (рисунок 2) за счет уменьшения доли детей с выраженной тахикардией (с 50,8 % до 34,1 % в 1–4-х классах и с 44,7 % до 31,7 % в 5–8-х классах; все р<0,05) и возрастания числа детей с нормокардией (с 9,6 % до 22,0 % в 1–4-х классах и с 14,0 % до 26,0 % в 5–8-х классах; все р<0,05).

Рис. 2. Суммарный эффект регуляции СР у школьников 2002 и 2012 гг.

Кроме этого, в данных 2012 г. отмечено появление единичных случаев умеренной и выраженной брадикардии (2,5 % в 1–4-х классах и 3,5 % в 5–8-х классах), вообще не регистрировавшихся в материалах исследований 2002 г. В группах старшеклассников подобные тенденции не наблюдаются, напротив, отмечалось относительное увеличение доли лиц с выраженной тахикардией (с 18,4 % до 26,2 % соответственно в 2002 и 2012 гг.; р>0,05).

В средних величинах функции автоматизма СР не выявлялось каких-либо достоверных сдвигов ни в одной возрастной группе за 10 лет наблюдений: -0,66±0,06 против -0,58±0,07 баллов, -0,46±0,07 против -0,46±0,05 баллов и -0,54±0,06 против -0,43±0,06 баллов (все р>0,05) соответственно у учащихся 1–4-х, 5–8-х и 9–11-х классов. Особых изменений не наблюдалось и в структуре оценок показателей, характеризующих функцию автоматизма. Так, у большинства учащихся в обеих группах сравнения регистрировался умеренный синусовый ритм: у 57,5 % и 61,6 % в 1–4-х классах, у 64,7 % и 61,8 % в 5–8-х и у 57,2 % и 60,9 % в 9–11-х классах соответственно в 2002 и 2012 гг. (все р<0,05). Отмечена общая возрастная тенденция снижения доли детей с выраженным нарушением автоматизма с 25,8 % и 26,3 % в 1–4-х классах до 15,6 % и 16,5 % в 9–11-х классах (в 2002 и 2012 гг. соответственно), а также появление в 2012 г. в каждой возрастной группе нескольких детей со стабильным ритмом: 1,4 % в 1–4-х классах, 1,0 % в 5–8-х классах и 2,2 % в 9–11-х классах (р>0,05), которые вообще не выявлялись в исследованиях 2002 г.

Средние значения устойчивости регуляции (УР) особых изменений не претерпели за 10 лет наблюдений, за исключением данных учащихся младших классов: последние увеличились с -0,98±0,06 до -0,63±0,08 баллов (р<0,05) в основном за счет суммарного возрастания доли лиц с дисрегуляцией СР с преобладанием СНС и дисрегуляцией по центральному типу (с 0,8 % до 13,7 % в 2002 и 2012 гг. соответственно; р<0,05) и некоторого снижения суммарной доли лиц с переходными типами дисрегуляций и дисрегуляциями с преобладанием ПСНС (с 60,9 % до 49,2 % в 2002 и 2012 гг. соответственно; р<0,05). Тенденция нарастания суммарной доли лиц с дисрегуляцией СР с преобладанием СНС и дисрегуляциями по центральному типу с 2002 к 2012 гг. отмечена и в других возрастных группах: с 1,3% до 9,0% в 5-8-х классах и с 1,2% до 6,2% в 9-11-х классах (все р<0,05).

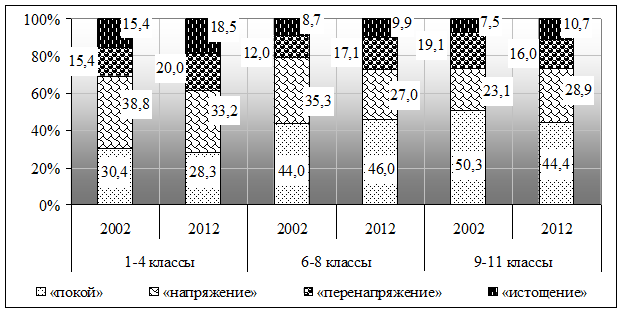

Не смотря на некоторые различия в тенденциях изменений показателей вегетативной регуляции СР, у учащихся 3 возрастных групп средние значения уровней стресса за 10 лет практически не менялись: 1,17±0,07 и 1,29±0,08 в 1-4-х классах, 0,85±0,08 и 0,91±0,07 – в 5–8-х классах и 0,84±0,08 и 0,93±0,07 в 9–11-х классах 2002 и 2012 гг. соответственно (все р>0,05). При этом структура уровней стресса все-таки несколько различалась между возрастными группами (рис. 3).

Рис. 3. Структура распределения по уровням стресса (в %) учащихся в 2002 и 2012 гг.

Так, в данных младшей и средней возрастных групп в 2012 г. отмечается увеличение суммарных долей лиц с признаками перенапряжения и истощения механизмов вегетативной регуляции (с 30,8 % до 38,5 % в 1–4-х классах и с 20,7 % до 27,0 % в 5–8-х классах) при одновременном сокращении доли детей в состоянии умеренного напряжения (соответственно с 38,8 % до 33,2 % и с 35,3 % до 27,0 %). В данных 9-11-х классов относительный рост среднего уровня стресса к 2012 г. обусловлен уменьшением доли подростков с уровнем вегетативной регуляции в состоянии физиологического покоя (с 50,3 % до 44,4 %) и относительным увеличением доли учащихся с уровнями регуляции СР в состоянии умеренного физиологического напряжения (с 23,1 % до 28,9 %; все р>0,05).

Заключение

Анализ показателей кардиоинтервалометрии у учащихся-сверстников 2002 и 2012 гг. выявил сходные возрастные тенденции в вегетативной регуляции сердечного ритма в группах сравнения, в том числе выражающиеся в увеличении с возрастом доли детей с «нулевой» группой стресса. Вместе с тем у учащихся младшей и средней ступени отмечена некоторая тенденция относительного увеличения детей 2-й и 3-й группы стресса (вегетативная регуляция которых находится в стадии перенапряжения и истощения), что может указывать на усиление влияния учебного процесса на механизмы неспецифической адаптации школьников. Это сопровождается увеличением среди детей 1-й и 2-й возрастных ступеней доли лиц с преобладанием влияния парасимпатической нервной системы в вегетативной регуляции сердечного ритма и уменьшением доли лиц с выраженной тахикардией в суммарном эффекте регуляции. В 3-й возрастной группе школьников каких-либо заметных изменений в показателях вегетативной регуляции сердечного ритма за 10-летний интервал наблюдений не выявлено.

Библиографическая ссылка

Максимов О.Л., Машдиева М.С., Занина М.Я., Аветисян З.Е., Ванян Г.Е. ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ В ПОКАЗАТЕЛЯХ КАРДИОИНТЕРВАЛОМЕТРИИ ШКОЛЬНИКОВ 2002–2012 ГОДОВ // Современные проблемы науки и образования. 2017. № 3. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=26472 (дата обращения: 02.01.2026).