Первый год обучения в школе является одним из критических периодов детства как в социально-психологическом, так и в физиологическом плане. Совпадая по времени с возрастным кризисом развития, он несет с собой серьезные испытания его адаптационных возможностей. Меняется привычный уклад жизни ребенка, его место в системе общественных отношений, привычный гигиенический динамический стереотип, увеличивается психоэмоциональная нагрузка. Для детей это не только новые условия жизни и деятельности, но новые контакты, отношения, обязанности. Школа с первых же дней ставит перед учениками целый ряд задач, не связанных непосредственно с их опытом, требует максимальной мобилизации интеллектуальных и физических сил. Далеко не все дети готовы к таким изменениям [2; 9].

Даже первоклассники, имеющие достаточно высокий уровень интеллектуального развития, с трудом переносят нагрузку, к которой обязывает школьное обучение. В ответ на новые повышенные требования у детей могут появиться жалобы на усталость, головные боли, возникнуть раздражительность, плаксивость, нарушение сна, снижаются аппетит детей и масса тела. Формируются трудности психологического характера, такие как, например, чувство страха, отрицательное отношение к учебе, учителю, неправильное представление о своих способностях и возможностях [6].

Ежедневные учебные занятия требуют напряжённого умственного труда, повышенного внимания, сосредоточенной работы во время уроков, относительно неподвижного положения тела и удержания правильной рабочей позы [1].

Поэтому успешная адаптация организма ребенка к условиям образовательного учреждения считается важным звеном последующего формирования здоровья и сохранения его резервов в будущем [9].

Сопутствующий этому процессу хронический стресс при наличии других факторов риска способствует развитию синдрома дезадаптации с последующим ухудшением морфологических и функциональных показателей организма первоклассников. Приспосабливаясь к новым условиям, организм мобилизует для этого систему адаптационных реакций. Весь этот комплекс явлений классифицируют как адаптационный синдром [5].

Одним из важных компонентов адаптационного синдрома является состояние эмоциональной сферы детей [4; 8].

Исследователи также отмечают различия адаптационных механизмов у детей в зависимости от половой принадлежности. Особое значение половая дифференциация имеет в дошкольном и младшем школьном возрастах и играет огромную роль в процессе социализации личности ребенка, в частности в его половой идентификации и формировании половой социальной роли в процессе адаптации с окружающим условиям, в том числе и к школе [3; 5-8].

По данным ряда исследователей, на процессы адаптации влияет ряд факторов, связанных с особенностями нервной системы детей. Подвижность и незрелость некоторых психических процессов, а также их влияние на адаптацию у детей разного пола изучены недостаточно [4; 6; 8].

Цель работы – анализ половых различий процесса физиологической и психологической адаптации школьников к обучению в условиях современной школы и выявление причин возможной дезадаптации.

Материалы и методы исследования

Обследовано 200 детей, в том числе 100 мальчиков и 100 девочек - учащихся одной школы города Ярославля.

Для выявления факторов, которые могли бы повлиять на физиологическую адаптацию школьников, были оценены их условия обучения, группы здоровья, физическое развитие, тип исходного вегетативного тонуса и вегетативного обеспечения деятельности.

Для изучения особенностей психологической адаптации первоклассников к школе был взят опросник Л.М. Ковалевой.

Он помогает учителю систематизировать свое представление о ребенке, начинающем учиться в первом классе, и получить полную, систематизированную картину проявления индивидуальных особенностей как отдельного ребёнка, так и класса в целом, выявить основные трудности каждого ребёнка.

Результаты исследования и их обсуждение

При оценке социального паспорта семьи, где воспитывались дети, принимающие участие в исследовании, была оценена полнота семьи, количество детей, взрослых работающих родителей, уровень их образования, гигиенический аспект благоустройства проживания.

В результате анализа факторов было установлено, что в семьях, где воспитывались девочки, в 61% случаев родители имели высшее образование, тогда как у мальчиков только в 45% случаев.

Мальчики чаще воспитывались в семьях, где один родитель работал и имел высшее образование (28%), тогда как у девочек 14%.

Среди девочек чаще присутствовали условия проживания в частных сельских домах (32%). 8% девочек и 11% мальчиков проживали в квартирах с частичными удобствами.

Изученные данные показывают, что у девочек и мальчиков исследуемой группы социально-гигиенические параметры имеют практически одинаковое распределение, статистической достоверности не найдено (р > 0,05). Но у девочек семья более полная, выше материальный достаток.

Распределение школьников по группам здоровья показало, что девочек в первой и второй группе здоровья было представлено больше, чем мальчиков, но статистической достоверности среди данных показателей обнаружено не было (р > 0,05).

Распределение детей по группам здоровья

|

Группа здоровья |

1 класс |

|

|

Мальчики, % |

Девочки, % |

|

|

I |

5 |

10 |

|

II |

85 |

90 |

|

III |

10 |

- |

|

IV |

- |

- |

|

V |

- |

- |

Первоначально оценка физического развития (ФР) первоклассников проводилась в общей группе. Так, среди 200 учащихся нормальное ФР имели 65% детей, то есть масса и рост данных детей соответствовал установленным нормативам.

Дефицит массы 1 степени (дисгармоничное физическое развитие с дефицитом массы тела) - 20%, избыток массы 1 степени (дисгармоничное физическое развитие с избыточной массой тела) - 15%. Ни у кого из обследованных детей ожирения выявлено не было.

Таким образом, большинство школьников характеризуются гармоничным ФР, что способствует нормальной работе всех органов и систем, дает детям ресурсы для успешной адаптации.

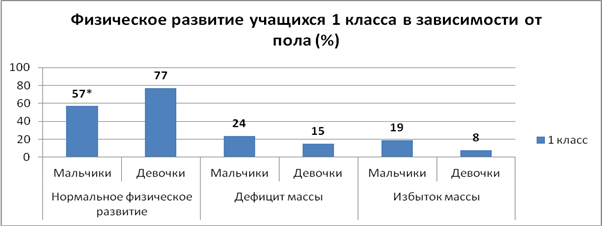

Далее обследуемые школьники были распределены на подгруппы по физическому развитию и полу.

Девочки первого класса в 77% случаев имеют нормальные масса-ростовые показатели, тогда как у мальчиков гармоничное ФР установлено лишь в 57% (р <0,05).

Дефицит массы тела 1 степени регистрируется только у 15% девочек, тогда как у мальчиков он определяется в 24% случаев.

Избыток массы 1 степени у мальчиков встречается в 2 раза чаще, чем у девочек (рис. 1).

Рис. 1. Физическое развитие учащихся 1 класса в зависимости от пола (%)

Примечание: здесь и далее в рисунках знаком * обозначена достоверность различий средних величин при р < 0,05, знаком ** - при р < 0,01 и *** - при р < 0,005.

При оценке функционального состояния автономной нервной системы у первоклассников часто (68%) определялись признаки синдрома вегетативной дистонии (СВД).

Доминировал ваготонический вариант СВД (64%), тогда как симпатикотония диагностирована в 4% случаев.

При анализе частоты синдрома вегетативной дистонии в зависимости от пола было выявлено, что у мальчиков данный синдром присутствовал в 61% случаев, тогда как у девочек в 39% (р < 0,05). Ваготонический тип СВД встречался у мальчиков в 72%, тогда как у девочек 37% (р <0,05).

Исследование вегетативного обеспечения деятельности (ВОД) продемонстрировало наличие половых различий, что отображено в рис. 2 и 3.

Рис. 2. Вегетативное обеспечение деятельности и половые различия (%)

Следовательно, в группе девочек значительно чаще встречалось нормальное ВОД (39% против 15% у мальчиков, р <0,01). У них также реже регистрировались случаи недостаточного типа вегетативного обеспечения деятельности.

Рис. 3. Вегетативное обеспечение деятельности и половые различия (%)

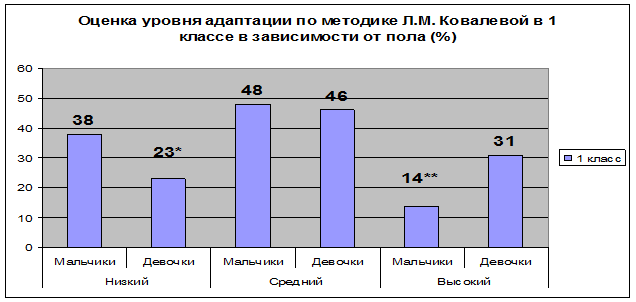

После изучения факторов, которые могли бы повлиять на течение физиологической адаптации, были проведены исследования ее психологической составляющей в соответствии с методикой Л.М. Ковалевой.

Установлено (рис. 4), что среди первоклассников в целом 47% детей имеют средние значения балла адаптации, у 21% регистрируются высокие ее показатели. Доля низко адаптированных школьников составила 32%.

При распределении учащихся по полу высокий балл адаптации имели 31% девочек против 14% у мальчиков (р <0,01). Среди девочек в 1,5 раза меньше было низко адаптированных (23% против 38%, р <0,05).

Рис. 4. Оценка уровня адаптации по методике Л.М. Ковалевой в 1 классе в зависимости от пола (%)

Следующим этапом работы было установление влияния на процесс адаптации определенных факторов, ранжированных в методике Л.М. Ковалевой.

Анализируя факторы дезадаптации для учащихся 1-х классов, отметили следующее: у 30% первоклассников выявляется гиперкинетический синдром; у 85% учеников не сформирована произвольность психических процессов, и дети имеют низкую мотивацию к обучению.

Кроме этого, обучение 74% первоклассников происходит в условиях астенического синдрома, а у 53% школьников обнаружен невротический синдром.

Это свидетельствует о большой нагрузке на центральную нервную систему и переутомлении, что влияет на адаптационные процессы в любой сфере деятельности детей.

Более 70% первоклассников имеют признаки инфантильности.

Распределив обследованных детей по полу, получили возможность сравнительной оценки влияния факторов дезадаптации на мальчиков и девочек (рис. 5).

В первом классе у девочек по сравнению с мальчиками менее выражен гиперкинетический (ГС) и астенический синдромы (АС).

У мальчиков в два раза чаще имеет место несформированная произвольность психических процессов, то есть снижена способность к сознательной целенаправленности поведения.

Рис. 4. Факторы дезадаптации среди мальчиков и девочек 1 класса

Примечание: НС - невротические симптомы, И – инфантилизм, ГС - гиперкинетический синдром, чрезмерная расторможенность, ИНС - инертность нервной системы, НП - недостаточная произвольность психических функций, НМ - низкая мотивация учебной деятельности, АС - астенический синдром.

В результате работы было достоверно установлено, что девочки первого класса в 77% случаев имеют нормальные показатели физического развития, чем мальчики - 57% (р <0,05).

Определено, что синдром вегетативной дистонии по ваготоническому типу был практически у каждого пятого первоклассника исследуемой группы (64% против 4%, р < 0,005).

Выявлено, что при анализе вида синдрома вегетативной дистонии в зависимости от пола, у мальчиков СВД встречается чаще – в 61%, тогда как у девочек 39% (р < 0,05).

Получен более высокий балл адаптации по методике Л.М. Ковалевой у девочек – 31%, тогда как у мальчиков по данному показателю данные составили 14%.

Также среди девочек меньше в 1,5 раза (23%) низко адаптированных учащихся по сравнению с мальчиками (38%).

У мальчиков чаще среди факторов дезадаптации присутствовал гиперкинетический - 23% и астенический синдром - 56%.

У мальчиков в 58% была выражена несформированная произвольность психических процессов.

У девочек данные параметры присутствовали реже. Так, девочек с гиперкинетическим синдромом было выявлено 7%, а с астеническим синдромом 18%.

Несформированная произвольность психических процессов у девочек наблюдалась всего в 27% случаев.

Заключение

Таким образом, было установлено, что у девочек по сравнению с мальчиками в первом классе образовательной школы достоверно чаще имеет место гармоничное физическое развитие, у них реже регистрируется синдром вегетативной дистонии и инвертированное вегетативное обеспечение деятельности и лучше протекает процесс адаптации к началу школьного обучения. Основными факторами дезадаптации у мальчиков являются гиперкинетический и астенический синдром, а также несформированная произвольность психических процессов.

Библиографическая ссылка

Гаврилова Ю.А., Исаханов А.Л., Ерофеева А.Г. ПОЛОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ГИГИЕНИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ // Современные проблемы науки и образования. 2017. № 3. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=26449 (дата обращения: 02.01.2026).