В контексте современных задач физического воспитания и развития дошкольников актуализируется проблема формирования двигательного опыта детей. Одним из действенных средств воссоздания и усвоения двигательного опыта являются спортивные игры, которые активно используются в современной системе физического воспитания дошкольников.

Двигательно-игровой опыт, приобретаемый ребенком посредством спортивных игр, мы рассматриваем как совокупность освоенных двигательных действий и способов их применения, эмоционально-ценностного отношения, элементарных знаний о содержании, правилах, нормах элементарных спортивных игр и способности к осуществлению игрового взаимодействия [3].

В условиях вариативности дошкольного образования в целом и физического воспитания и развития детей в частности, остро встает вопрос, насколько востребован в жизнедеятельности ребенка двигательно-игровой опыт, который он приобретает в период дошкольного детства.

Анализ современных исследований Л.В. Абдульмановой, Т.С. Гришиной, М.Н. Дедулевич, М.А. Зайцевой, О.Ю. Зинченко, В.М. Кравченко, А.В. Третьяк В.А. Шишкиной и др. свидетельствует о том, в настоящее время отмечается оторванность содержания двигательно-игрового опыта, получаемого в дошкольных образовательных учреждениях, от реальных потребностей ребенка, что отрицательно сказывается на уровне его физической подготовленности, социального развития [1;2;6-8;11;15]. На наш взгляд, сложившаяся проблемная ситуация является следствием недостаточной реализации потенциала спортивных игр в системе физического воспитания дошкольников.

Как показывают наши исследования и исследования М.Н. Дедулевич, Ю.Д. Железняк, Ю.И. Портных, В.И. Усакова, В.А. Шишкиной, из жизни современных детей исчезают увлекательные спортивные и подвижные игры, мяч перестает быть «спутником детства». Дети не владеют элементарными игровыми умениями и действиями с мячами, ракетками, воланами. Всё реже во дворе можно увидеть увлеченное игрой разновозрастное детское сообщество [4;10;13;15].

Разрушение игрового пространства детства отрицательно сказывается на социализации детей. В исследованиях Д.И. Фельдштейна отмечается, что у 25 % выпускников дошкольных образовательных учреждений выявлен низкий уровень социальной компетенции [14]. Особенно это касается опыта взаимодействия со сверстниками, которое является основой в межличностных отношениях. Все это вместе негативно сказывается на адаптации выпускников дошкольных учреждений к условиям освоения новой социальной роли – роли школьника.

Анализ отечественных исследований А.Ю. Журавлевой, А.В. Третьяк показывает, что в настоящее время недостаточно раскрыты условия и факторы сотрудничества в детском коллективе в ходе освоения спортивных игр в период дошкольного детства [5;11]. Более детального изучения требуют способы и механизмы межличностного и разновозрастного взаимодействия, взаимообучения дошкольников в спортивных играх, обеспечивающие формирование двигательно-игрового опыта. Все это свидетельствует о необходимости исследования и оценки готовности дошкольников к общению и взаимодействию в спортивно-игровой деятельности и вызывает необходимость разработки групповых и индивидуальных стратегий формирования двигательно-игрового опыта дошкольников в системе физического воспитания дошкольной организации.

Цель исследования

Выявить и оценить уровень готовности к общению детей 5–7 лет и взаимодействию в процессе освоения спортивных и подвижных игр в системе дошкольного образования.

Материал и методы исследования

Беседа «Как правильно поступить?». Цель: выявить умение дошкольников использовать социальные нормы поведения в ходе спортивно-игрового взаимодействии со сверстниками и взрослыми [3]; диагностическая ситуация «Живые фигуры (на примере игры “Городки”)» (авторская методика) [3]. Цель: выявить уровень взаимодействия дошкольников в игровых ситуациях; методика «Изучение умения сдерживать свои непосредственные побуждения» (по Г.А. Урунтаевой) [12]. Цель: изучить сформированность умения дошкольников сдерживать свои непосредственные побуждения; cоциометрическая методика «Подари открытку» (по Т.А. Репиной). Цель: изучить межличностные отношения в группе детей дошкольного возраста [9].

В исследовании принимали участие воспитанники МБДОУ № 82, и МБДОУ № 57 города Белгорода. В педагогическом эксперименте было задействовано 100 дошкольников 5–7 лет (50 – экспериментальные и 50 – контрольные группы).

Результаты исследования и их обсуждение

Для изучения уровня сформированности коммуникативного компонента двигательно-игрового опыта по критерию «проявление способности к общению и взаимодействию в спортивных играх» и выявления умения дошкольников использовать социальные нормы поведения в ходе спортивных игр со сверстниками и взрослыми нами была проведена беседа «Как правильно поступить?». Анализ ее результатов показал, что оптимальный уровень умения использовать социальные нормы поведения в спортивных играх имеют – 18 % (9 детей) в экспериментальных группах и 14 % (7 детей) в контрольных группах. Дошкольники демонстрировали умения находить выход из возникших ситуаций и объяснить, почему так нужно поступать (например, Саша А.: «Я считаю плохим поступком, если другого мальчика ударят. Так поступать нельзя. Ему будет больно и обидно»; Вероника К.: «Я считаю плохо, если мой товарищ нарушил правила игры. Я скажу ему, что нарушать правила игры нельзя»).

По результатам беседы к допустимому уровню был отнесено – 48 % детей экспериментальных группах (24 ребенка) и 52 % детей в контрольных группах (26 детей). Для них характерно знание социальных норм и правил поведения, но они не всегда могут оценить конкретную ситуацию и принять правильное решение. Дошкольники, которые показали допустимый уровень – не всегда справлялись с объяснением ситуаций в ходе игры.

Недостаточный уровень выявлен у 34 % детей (17 дошкольников) как в экспериментальных, так и в контрольных группах. Дети испытывали трудности при оценивании ситуаций в ходе взаимодействия, им нужна была помощь воспитателя или сверстников. Они не ориентировались в характере игровых действий, перемещались по спортивной площадке без конкретных целей.

Для изучения способности к общению и взаимодействию в спортивных играх использовалась игровая авторская диагностическая ситуация «Живые фигуры (на примере игры “Городки”)» [3]. В ходе проведения игровой диагностической ситуации было выявлено, что только 18 % детей (9 детей) и в экспериментальных и в контрольных группах умеют работать в командах, были настроены положительно на выполнение данного задания. В их деятельности прослеживалось партнерство, равенство. Дошкольники спокойно выслушивали задание, согласовывали свои действия в условиях их выбора, договаривались при подборе способов изображения. Активно вели диалог. Реплики носили характер предложения («давай станем на линию»), при выполнении задания у детей присутствовали невербальные средства коммуникации. Дошкольники строили «живые фигуры» («забор», «бочка») быстро, в соответствии с замыслом. Что свидетельствует о достаточном уровне развития сотрудничества. В ходе всей деятельности у них присутствовало чувство «мы» по отношению друг к другу.

Допустимый уровень отмечен у 26 дошкольников (52 % детей) как в экспериментальных группах, так и в контрольных группах. Проявления сотрудничества детей с допустимым уровнем сверстниками выражались по-разному и связаны с особенностями самораскрытия и самореализации дошкольника. Дети наблюдали за действием партнера и выполняли действие по образцу (например: Даша К., отвечая на вопрос, о том, как она выполняла задание, ответила: «Я смотрела, что делает Рома и повторяла за ним»). Смысловое поле возникало фрагментарно, когда дошкольники обсуждали какие-то элементы фигуры, но в основном процесс деятельности проходил параллельно, регуляция деятельности дошкольников проходила прерывисто. В конечном итоге результат был достигнут, после споров и взаимопомощи, задуманная фигура была построена.

Недостаточный уровень показали 15 дошкольников (30 % детей) в экспериментальных группах и в контрольных группах. Они выполняли задание в индивидуальном темпе и логике, не согласовывая действия с партнером. Отсутствовало управление общим процессом выполнения задания, что показал полученный в итоге результат – построенные фигуры не были завершенными, не прослеживалась четко заданная фигура («самолет», «письмо»). Дошкольники не согласовывали свои действия с командой, каждый хотел выполнить действия самостоятельно.

По результатам наблюдения и оценки участия детей в игре в экспериментальных группах и в контрольных группах в процессе применения методики «Изучение умения сдерживать свои непосредственные побуждения» (по Г.А. Урунтаевой) были выделены три уровня [12]. У 11 человек (22 % в экспериментальных группах) и у 8 человек (16 % в контрольных группах) был отмечен оптимальный уровень сформированности умений сдерживать свои непосредственные побуждения. Эти дошкольники в процессе спортивных игр умеют не только контролировать свою двигательную активность, но и могут сдерживать свои эмоции.

Допустимый уровень был отмечен у 21 дошкольника (42 % в экспериментальных группах) и у 22 дошкольников (44 % в контрольных группах), что подтверждается началом игровых действий по сигналу, выполнением правил, функций нападения и защиты. У этих дошкольников не всегда проявлялось умение в процессе игры сдерживать свои эмоции и управлять двигательной активностью. Для этих детей важнее был процесс действия, а не результат. Дети нарушали правила игры, не всегда взаимодействовали с командой.

Недостаточный уровень сформированности умения сдерживать свои эмоции наблюдался у 36 % в экспериментальных группах (18 детей) и 40 % в контрольных группах (20 детей). В ходе спортивных игр эти дошкольники были малоактивны или гиперактивны, невнимательны в игровых действиях, не взаимодействовали с командой, не могли сдерживать непосредственные проявления своего эмоционального состояния и двигательной активности, нарушали правила, что не позволяло достичь положительных результатов.

Полученные в ходе проведения социометрической методики «Подари открытку» (по Т.А. Репиной) результаты [9] позволяют сделать вывод о том, что как в контрольных группах, так и в экспериментальных – 6 и более выборов («звезды») не набрал никто из детей. 46 % (23 ребенка) в экспериментальных группах и 40 % (20 детей) в контрольных группах получили 3–5 выборов («принятые»). Однако в экспериментальных и контрольных группах есть «изолированные» и «непринятых» дети – 54 % в экспериментальных группах (27 детей) и 60 % детей в контрольных группах (30 детей). Они часто проявляют несдержанность своих эмоций в общении со сверстниками, поэтому у них возникают конфликтные ситуации в общении с детьми при согласовании своих действий. Дошкольники бывают не приняты в детскую игру, они часто нуждаются в помощи педагога, его поддержке. Отметим также, что выборы дошкольников обусловливались субъективным отношением к детям – «нравится играть» или «не нравится играть», имеющимся у них опытом общения и взаимодействия со сверстниками.

Согласно требованиям к интерпретации результатов социометрической методики «Подари открытку», к оптимальному уровню готовности ребенка к осуществлению межличностных отношений мы отнесли – «звезд», к допустимому – «принятых» детей, к недостаточному уровню – «непринятых» и «изолированных». Таким образом, к недостаточному уровню готовности ребенка к осуществлению межличностных отношений мы отнесли 54 % детей экспериментальных групп и 60 % в контрольных группах.

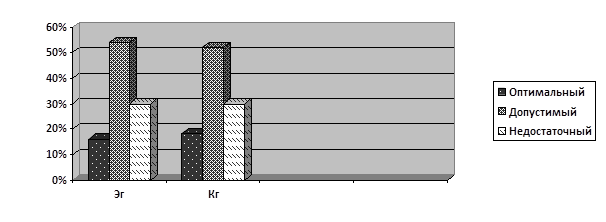

Результаты изучения уровней сформированности коммуникативного компонента двигательно-игрового опыта по критерию «проявление способности к общению и взаимодействию в спортивных играх» отражены на рис. 1 ниже.

Рис. 1. Уровни сформированности способности к общению и взаимодействию в спортивных играх детей старшего дошкольного возраста (констатирующий этап)

Изучение статистической значимости различий средних величин по критерию «проявление способности к общению и взаимодействию в спортивных играх», полученных в ходе проведения диагностических методик по изучению сформированности способности к общению и взаимодействию в спортивных играх детей старшего дошкольного возраста, показало, что различия между результатами в контрольных группах и экспериментальных группах статистически не значимы (таблица). То есть дошкольники, как в контрольных группах, так и в экспериментальных группах на начало эксперимента имеют схожие показатели.

Статистическая значимость различий средних величин по критерию «проявление способности к общению и взаимодействию в спортивных играх» (коммуникативный компонент) двигательно-игрового опыта

|

Критерии |

U эмп |

U кр |

P |

|

|

p≤0,01 |

p≤0,05 |

|||

|

Беседа «Как правильно поступить?» |

1217 |

912 |

1010 |

р>0,05 |

|

Диагностическая ситуация «Живые фигуры» |

1232,5 |

912 |

1010 |

р>0,05 |

|

Методика «Изучение умения сдерживать свои непосредственные побуждения» |

1163 |

912 |

1010 |

р>0,05 |

|

Социометрическая методика «Подари открытку» |

1150 |

912 |

1010 |

р>0,05 |

Вывод

Анализ полученных результатов по критерию «проявление способности к общению и взаимодействию в спортивных играх» (коммуникативный компонент) двигательно-игрового опыта детей старшего дошкольного возраста в экспериментальной и контрольной группах свидетельствует о наличии следующих проблем:

- более чем у половины детей преобладает низкий уровень готовности к осуществлению межличностных отношений 54 % (27 детей) – в экспериментальной группе, 60 % (30 детей) – в контрольной группе;

- 1/3 детей (34 %) испытывают затруднения в совместной деятельности, не согласовывают свои действия в процессе игры со сверстниками, не включаются в диалог по обсуждению результатов игры;

- в исследовании нашли подтверждение научные выводы академика Д.И. Фельдштейна об увеличении численности дошкольников, неспособных к взаимодействию со сверстниками [14]. Недостаточный уровень готовности старших дошкольников к способности к общению и взаимодействию в спортивных играх отмечен у 30 % старших дошкольников.

Анализ результатов проведенного исследования свидетельствует о необходимости новых подходов к организации игрового пространства детства, к проектированию и использованию педагогических средств формирования двигательного опыта ребенка в освоении им спортивно-игровой деятельности, нравственно-этических норм, способов коммуникации.

Обратим внимание на тот факт, что большое разнообразие и широкая направленность спортивных игр и игровых упражнений позволяют не только существенно обогатить двигательный опыт растущего человека, но и сблизить между собой детей разных возрастов, разных социальных групп, возродить игровое пространство детства.

Библиографическая ссылка

Галимская О.Г., Волошина Л.Н., Арсеенко Е.А. ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ К ОБЩЕНИЮ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ СПОРТИВНЫХ ИГР // Современные проблемы науки и образования. 2017. № 3. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=26448 (дата обращения: 19.01.2026).