Из общего многообразия видов, форм и целей человеческой жизнедеятельности психологи выделяют «сжатый» перечень вполне определённых стандартных жизненных ценностей, к которым стремится человек. В качестве примера приведём перечень, предлагаемый практикующим социальным психологом М.С. Норбековым.

По его мнению, список основных жизненных ценностей современного «среднестатистического» россиянина можно ограничить 8-ю позициями:

- семейная жизнь (любовь, взаимопонимание, домашний уют, дети);

- профессиональная деятельность (работа, бизнес, статус);

- образование;

- духовная жизнь (внутреннее спокойствие, вера, духовный рост);

- политическая или общественная деятельность (общение, власть, карьера);

- материальное благосостояние;

- увлечения (дружба, саморазвитие, личностный рост);

- красота и здоровье [9].

Вполне понятно, что, если попытаться «примерить» общий перечень жизненных ценностей на конкретного человека (конкретную социальную группу) в конкретных социально поселенческих и временных условиях, то для исследователя такая попытка вряд ли окажется продуктивной. Крайне необходима так называемая понятийно-смысловая адаптация для общения исследователя (преследующего конкретные цели) с конкретным коммуникантом (респондентом, реципиентом).

Применительно к задачам нашего социолого-валеологического исследования такая адаптация шла с учётом не только половозрастных и этно-поселенческих особенностей респондентов (тот же «уральский характер»). Инструментарий исследования по возможности учитывал и отражал специфику речевого поведения (например, выбор лексических средств), грамматическое и фонетическое оформление речи, атрибутику межкультурной коммуникации старших и младших (родители – дети), сленг молодежных субкультур (школьной и студенческой молодёжи) и т.д.

В своей статье авторы будут опираться на результаты трёх социологических исследований, проведённых ими в ряде городов и сельских поселений Южного и Среднего Урала, в частности:

- 2008 г. − в 7-ми городах и 14 сельских поселениях Пермской, Свердловской и Челябинской областей по авторским анкетам опрошено две категории респондентов: а) учащиеся средних и старших классов городских школ – 900 чел.; б) учащиеся средних и старших классов сельских школ – 540 чел.; − «Урал-2008» [11];

– 2014 г. - по специальным выборкам были опрошены а) 300 подростков ряда школ города-ЗАТО «Лесной» (Свердловская область) и б) 510 подростков − г. Екатеринбурга. Основная цель исследования – анализ процессов социализации школьной молодёжи в родительских семьях, их здоровьесберегающего поведения, формирование жизненных ценностей, ориентаций и жизненных планов – «Урал-2014»;

− 2016 г. − проведен опрос 1500 студентов и магистрантов в 7-ми государственных уральских вузах, в том числе в г. Екатеринбурге (3 вуза) – 700 чел.; в г. Челябинске (3 вуза) – 600 чел.; в г. Тобольске (1 вуз) − 200 чел. Лейтмотив исследования – анализ профессиональных и социально-демографических жизненных планов молодых людей после окончания учёбы - «Урал-2016».

А теперь «с цифрами в руках» перейдём к анализу некоторых аспектов заявленной нами проблемы. Подросткам в ряде уральских городов и сёл ставилось задание, в котором необходимо было для себя ответить на главные вопросы. Следует подчеркнуть, что этот вопрос задавался уральским школьникам в первый раз – в 2008-ом году, второй раз – в 2014-ом году, то есть с интервалом 7 лет («Урал-2008» и «Урал-2014»). Полученные нами данные представлены в табл. 1.

Таблица 1

Ответы уральских подростков, проживающих как в городе, так и в поселках, о главных значимых для себя вопросах % от общего числа опрошенных по каждой группе

|

Жизненные ценности, к которым следует стремиться |

Группы |

|

|

«Урал-2008», город/село |

«Урал-2014», Екат-г / Лесной |

|

|

А. Ценности семейного образа жизни: |

||

|

хорошая семья и дети |

87 / 88 |

н.д. / н.д. 1 |

|

хорошие родители |

н.д. / н.д. |

57 / 62 |

|

хорошие жилищные условия семьи |

42 / 46 |

40 / 49 |

|

Б. Ценности здоровья и валеологического благополучия: |

||

|

хорошее здоровье |

68 / 70 |

72 / 78 |

|

чувство безопасности от насилия, воровства |

н.д. / н.д. |

29 / 29 |

|

В. Ценности личной дееспособности и материальной обеспеченности: |

||

|

любимая работа, успешная деловая карьера |

68 / 67 |

н.д. / н.д. |

|

материальное благополучие, экономическая независимость, самостоятельность |

58 / 46 |

52 / 47 |

|

возможность обучения в вузе |

н.д. / н.д. |

68 / 69 |

|

возможность самому зарабатывать деньги |

н.д. / н.д. |

61 / 51 |

|

Г. Ценности духовной жизни: |

||

|

хорошие товарищи, верные друзья |

66 / 54 |

81 / 77 |

|

Содержательный, интересный досуг |

27 / 20 |

47 / 44 |

|

Сознание того, что приносишь пользу людям |

23 / 25 |

31 / 30 |

|

Порядочность, совестливость, доброе имя |

23 / 23 |

30-33 |

|

Вера в Бога |

н.д. / н.д. |

21 / 13 |

1Вставка «н.д.» обозначает, что этот пункт вопроса не был включён в анкету соответствующего опроса.

Вот краткий комментарий к полученным данным:

1. Прежде всего, мы видим, что «ценность своего здоровья», наряду с «ценностью родительской семьи и хорошими родителями», «любимой работой, успешной деловой карьерой» и наличием «хороших товарищей, верных друзей» молодыми уральцами включается в число несомненных лидеров.

2. В пределы статистической погрешности укладывается разница в распределении ответов у юных горожан и селян (столбец таблицы «Урал-Семья-2008»). Подобную «поселенческую идентичность» в ценностных ориентациях уральской молодёжи следует связывать, прежде всего, с воздействием на молодёжь практически единого в городской и сельской местности информационно-идеологического поля создаваемого Интернетом, ТV, радио и другими средствами массовой информации.

3. За прошедшие между опросами семь лет практически не изменилась структура ценностных ориентаций молодых уральцев в сфере матримониальных отношений и материального благосостояния. Вместе с тем несколько повысилась духовность («общение с друзьями», «добрые начинания», «хорошее о себе впечатление») [2, 8].

Аксиологический подход в исследовании человеческого состояния был предложен еще Платоном, который в своем диалоге «Законы» поместил «здоровое состояние души» (наряду с разумением, справедливостью и мужеством) в иерархию человеческих и божественных благ [6]. Доминирование тех или иных ценностей, так же как и их переоценка, кризис в материальной или духовной сферах жизнедеятельности индивида, рассматриваются в качестве факторов, определяющих поддержание (сохранение) его индивидуального здоровья или негативно влияющих на его состояние.

В исследовании самосохранительного поведения молодых людей применение аксиологического подхода является закономерным, поскольку именно общечеловеческие ценности и ценности социально значимой деятельности призваны определять сущность гражданского самосознания формирующейся личности, «благополучность» её социализации [3].

Понятие «самосохранительное поведение» – трактуется сегодня как система действий и отношений, связанных с сохранением индивидом своего здоровья в течение полного жизненного цикла, и направленное, как правило, на продление сроков жизни в пределах этого цикла [3]. Эффективным средством решения этой жизненно важной задачи могут быть здоровьесберегающие технологии.

При этом в своей основе самосохранительное (здоровьесберегающее) поведение индивида опирается на знания и восприятие им основных социальных ценностей человека, направленных на самореализацию духовных и физических способностей и потенциальных возможностей в здоровье, любви, воспроизводстве новой жизни (потомства), мобильности, материальном благополучии, общении с людьми и т.п.

Важную роль в процессе осознания и принятия в качестве цели самосохранительного поведения играют знания о живой природе, физиологической сущности человека и психологических процессах, его здоровье и факторах, его сохраняющих, роли силы воли, обостренного желания в реализации повседневного самосохранительного поведения.

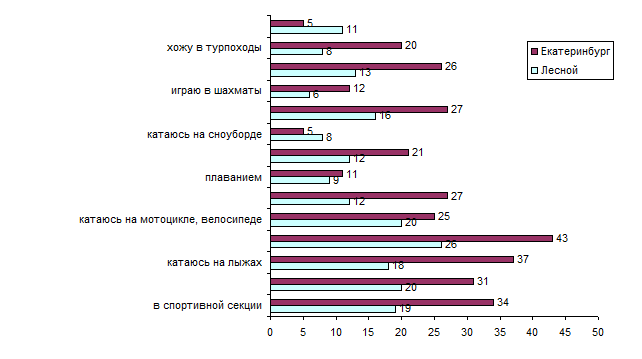

Феномен «здоровьесбережение молодого человека» наиболее зримо проявляется в его хорошей физической форме. В ответах («Урал-2014») подросткам Лесного и Екатеринбурга был поставлен вопрос: «Как относишься к своему здоровью и занимаешься ли физическими упражнениями?» Ниже на рис. 1 представлены данные о занятиях физической культурой учащихся старших классов в большом и малом городах (% от общего числа опрошенных, в числителе учащиеся 10–11 кл. г. Екатеринбурга, в знаменателе, соответственно, г. Лесной).

Рис. 1. Виды и формы участия молодых уральцев в спортивно-оздоровительной деятельности

О чём свидетельствуют цифры, приведенные в рисунке. Прежде всего, они позволяют судить о количественных и качественных индикаторах развития занятий детей и подростков в сфере физической культуры и спорта, в разрезе общественных, групповых и индивидуальных форм их организации. Небезынтересны хотя бы существенные «скачки» показателей участия подростков детей в различных видах занятий культурой и спортом в столичном уральском Екатеринбурге и малом областном городе – ЗАТО «Лесной») [5].

Формирование ответственного отношения и заинтересованности молодых людей к своему здоровью в процессе своего онтогенетического развития, пропаганда здорового образа жизни должно стать, по нашему мнению, основным содержанием валеологического воспитания не только в учебных заведениях [1].

Сегодня исследователи правомерно выделяют пять основных институтов общества, влияющих на образ жизни и состояния здоровья детей и подростков: а) родительская семья; б) общеобразовательная школа (другие учреждения общего и профессионального образования); в) система здравоохранения; г) средства массовой информации; д) государство. Естественно, особое место среди них занимает родительская семья – первичная социальная ячейка общества. Обратимся к результатам исследований. Нашим респондентам в опросе («Урал-2008») задавался вопрос: «Кто, на Ваш взгляд, в наибольшей мере влияет, как правило, на формирование у детей, подростков серьезного отношения к своему здоровью, к занятиям физкультурой и спортом? В частности, кто повлиял на Вас лично?» Вот мнение молодых уральцев: 61 % юных горожан считают, что основное влияние на их физическое развитие оказала их мать, для 56 % – оказал отец. У сельских подростков эти показатели составили соответственно – 64 % и 53 %. Товарищи заняли 2-ое место: причем, 21 % – в поселке и около 30 % – городских; учителя и сама школа оказались на 3-ем месте, а в процентном отношении это составляло 23 и 25 соответственно.

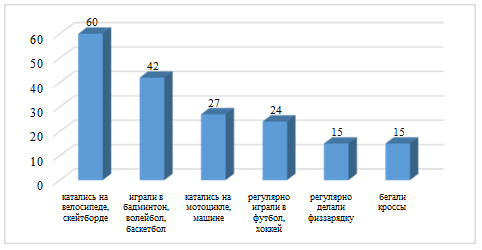

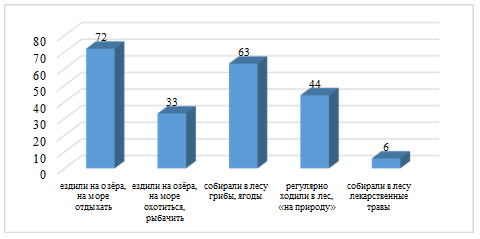

«...Семья, – писал В.А. Сухомлинский, – это та сказочная пена морская, из которой рождается красота, и если нет таинственных сил, рождающих эту человеческую красоту, функция школы всегда будет сводиться к перевоспитанию» [10, c. 63]. Большое значение играет семья в формировании у детей знаний о своем организме и навыках оказания первой помощи. При этом для ребенка важны не только получаемые знания, но и личный пример, и поведение родителей. Задавался вопрос: «Из перечисленных ниже видов занятий выбери те, которыми ты занимался с родителями?» Ответы на эти вопросы «Урал-2014» представлены следующим образом (процент от общего числа опрошенных из 510 участников опроса) (рис.2 А, Б).

Нетрудно видеть, что в значительной части уральских семей одним из активных средств в арсенале воспитательной деятельности родителей задействованы совместные занятия «отцов и детей» физическими упражнениями или спортом. Вместе с тем, с учётом реальной частоты и содержания таких занятий вряд ли нужно переоценивать «достаточность» их благотворного влияния на организм и здоровье младших членов семьи. Этот же вывод может быть отнесён и ситуации, выявленной нами в опросе «Урал-2016».

А (в городе)

Б (вне города)

Рис. 2. Участие молодых уральцев в спортивно-оздоровительной деятельности

Не случайно Президент РФ подчеркивает, что развитие физической культуры и спорта является главным направлением в физическом воспитании молодежи. Необходимо найти новые здоровьесберегающие методы и формы работы для детей школьного и дошкольного возраста в физкультурно-спортивной направленности [7].

Поступательное развитие сегодняшней России сопровождается интенсивным процессом нарастания социальной дифференциации и появления новых, стремящихся к утверждению не только своего статуса, но и внешней атрибутики социальных групп. Это диктуется необходимостью повышения конкурентоспособности для «продажи» себя на рынке труда, бурным развитием технологий ведения избирательных кампаний (борьба за политическое реноме) и многими другими новыми общественными явлениями, что приводит, в свою очередь, к все большему осознанию особой важности наличия внешних привлекательных характеристик личности, стремящейся к жизненному успеху. Повышение своего имиджа, умение представить себя работодателю, избирателю, покупателю, компаньону и т.д. в соответствующем состоянии здоровья, духа и тела становятся сегодня у «детей» куда как более значимыми, чем прежде, у «их отцов» [4].

Библиографическая ссылка

Павлова В.И., Павлов Б.С., Сарайкин Д.А., Салобуто Р.Г., Камскова Ю.Г. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ МОЛОДЁЖИ НА УРАЛЕ КАК ЖИЗНЕННАЯ ЦЕННОСТЬ // Современные проблемы науки и образования. 2017. № 3. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=26437 (дата обращения: 02.01.2026).