Актуальность совершенствования лечебно-реабилитационных мероприятий при церебральном инсульте обусловлена не только большой распространенностью этой патологии, но и высокой степенью инвалидизации больных [3,5,6]. Двигательные расстройства, возникающие вследствие инсульта, ограничивают адаптационные возможности организма. Несмотря на большое количество исследований клинических особенностей пограничных нервно-психических расстройств при сосудистой патологии головного мозга (ГМ) [1], в частности, при инсультном течении ее [3,5,6], недостаточно изучена роль степени двигательной депривации, являющейся выраженным психотравмирующим фактором в патогенезе психопатологических расстройств. Дезадаптивно-характерологические расстройства, возникающие по мере течения болезни, приводят к формированию аномального (патологического и/или психосоматического) развития личности [4]. В настоящее время регистр психосоматического «реагирования» расширился за счёт включения в него заболеваний сердечно-сосудистой системы, в том числе и постинсультный период. Данное обстоятельство указывает на необходимость углубленного изучения динамики и зависимости пограничных расстройств от эффективности восстановления двигательных функций.

Цель исследования: изучение клинических разновидностей и динамики пограничных нервно-психических расстройств у больных в хроническую фазу ишемического инсульта (ИИ) в зависимости от давности начала заболевания и выраженности нарушений двигательной функции (НДФ).

Материал и методы исследования. Обследован 161 пациент (109 мужчин, 52 женщины, средний возраст – 55 лет) в различные периоды последствий ИИ: от 2-х месяцев до 1-го года (поздний восстановительный этап) – 66 больных, от 1-го года до 3-х лет (ранний резидуальный этап) – 56 больных, более 3-х лет (поздний резидуальный этап) – 39 больных. У 48,5 % (78 больных) очаг деструкции локализовался в левом полушарии, у 51,5 % (83) – в правом. Основная группа включала 131 пациента с НДФ, 30 человек не имели их (контрольная группа). Диагноз ИИ основывался на клинических данных (быстрое развитие нейроваскулярного синдрома, наличие факторов риска инсульта) и данных рентгеновской компьютерной или магнитно-резонансной томографии ГМ. Оценка неврологического статуса проводилась по шкале тяжести инсульта Национального института здоровья США (National Institutes of Health Stroke Scale), функционального состояния и восстановления – по шкалам Рэнкина и индексу Бартел. Состояние когнитивных функций и их выраженность оценивалось в соответствии с критериями Монреальской шкалы оценки когнитивных функций (МоСА) и классификации Н.Н. Яхно [8]. Исследовались больные с легкими и умеренными когнитивными нарушениями. Диагноз психических расстройств устанавливался на основе клинического обследования психиатром, которое включало: анамнез, клинику психических расстройств, их характер, динамику, выраженность. В зависимости от преморбидных личностно-типологических особенностей (отклонения характера не достигали степени психопатии) все исследуемые больные подразделялись на лиц: с возбудимыми чертами характера (39 больных, 24,2 %), тревожно-мнительными (54 больных, 33,5 %), синтонными (68 больных, 42,3 %). В основной группе преобладали синтонные, в контрольной – тревожно-мнительные преморбидные особенности личности. Уровень астено-депрессивных состояний был объективизирован, наряду с психопатологическим методом, шкалой депрессии Гамильтона (HRDS) [9] с определённой коррекцией, поскольку некоторые симптомы, относящиеся по шкале к проявлениям депрессии (адинамия, беспомощность), зависели от выраженности двигательных нарушений.

Статистическую обработку данных проводили с помощью метода парного сравнения групп пациентов. При нормальном распределении для сравнительного анализа между группами использовали критерии Стьюдента. Различия считали достоверными при p<0,05. Рассчитывали среднее значение и стандартное отклонение, а также ошибку средних величин.

Результаты исследования и их обсуждение

При анализе клинической картины постинсультного периода у всех обследованных больных диагностированы нарушения непсихотического уровня в виде астенического (шифр по МКБ 10 F. 06.6), неврозоподобного (F. 06), астено-депрессивного (F. 06.3) и психопатоподобного (F. 07.0) синдромов.

В позднем восстановительном этапе у основного контингента больных приоритетным являлся неврозоподобный синдром (36,4 %), клинические проявления которого определялись облигатными для органического процесса церебрастеническими и «функциональными», невротического характера расстройствами (возбудимость, раздражительность, тревожность, гипотимия), которые не носили постоянный характер, зависели от колебаний соматического состояния и психогенного влияния двигательной депривации. Установленная тенденция преимущественного развития неврозоподобного синдрома у лиц с возбудимым преморбидом (43,8 %) отражала заострение преморбидных черт личности вследствие органической патологии.

Астено-депрессивный синдром у больных занимал второе по частоте место (27,3 %) и обусловливался предрасполагающим к развитию депрессивных переживаний тревожно-мнительным преморбидом (58,3 %, р<0,05), а также и психотравмирующим влиянием двигательных нарушений, поскольку наиболее тяжелые (тревожный и тоскливый) варианты депрессии, с большей выраженностью в баллах по шкале депрессии Гамильтона, выявлялись у больных с глубокими двигательными расстройствами. Роль органического процесса проявилась в виде различной выраженности астении, которая не имела эмоционального напряжения, в отличие от тревоги и тоски.

Астенический синдром (наименее тяжелый в ряду пограничных расстройств) установлен у 22,7 % больных преимущественно с синтонным преморбидом (60,0 %, р<0,05) и левополушарным поражением (60,9 %, р<0,05), что и определило особенности эмоциональных проявлений, выражающих активное стремление к компенсации «преодолительные способности» [2] и отсутствие явных невротических наслоений.

Психопатоподобный синдром установлен только у основного контингента больных (13,6 %). Становление данного синдрома было обусловлено как органическим процессом (преобладание лиц с синтонным преморбидом (50,0 %) свидетельствовало об «огрубении» преморбидных личностных черт вследствие прогредиентности сосудистой патологии), а также и психотравмирующим воздействием двигательного дефекта, вызывающего психопатизацию личности.

Таблица 1

Частота психопатологических синдромов в зависимости от преморбидных особенностей личности в позднем восстановительном этапе последствий инсульта

|

Синдромы |

Преморбидные особенности |

|||||||

|

|

синтонные |

возбудимые |

тревожно- мнительные |

всего |

||||

|

|

основная группа |

|||||||

|

|

абс |

% |

абс |

% |

абс |

% |

абс |

% |

|

Аст. |

6 |

3,33* |

3 |

21,43 |

1 |

8,33 |

10 |

22,73 |

|

Невр. |

6 |

33,33 |

7 |

50 |

3 |

25 |

16 |

36,36 |

|

Аст.Депр |

3 |

16,67 |

2 |

14,28 |

7 |

58,34 |

12 |

27,27 |

|

Психоп. |

3 |

16,67* |

2 |

14,28 |

1 |

8,33 |

6 |

13,64 |

|

итого |

18 |

100,0 |

14 |

100,0 |

12 |

100,0 |

44 |

100,0 |

|

|

контрольная группа |

|||||||

|

Аст. |

6 |

75 |

0 |

0 |

7 |

58,33 |

13 |

59,09 |

|

Невр. |

2 |

25 |

2 |

100,0 |

4 |

33,33* |

8 |

36,36 |

|

Аст.Депр. |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

8,34 |

1 |

4,55 |

|

итого |

8 |

100,0 |

2 |

100,0 |

12 |

100,0 |

22 |

100,0 |

* р< 0,05. Сокращения: Аст. – астенический, Невр. – неврозоподобный, Аст. Депр. – астено-депрессивный, Психоп. – психопатоподобный синдромы (в следующих таблицах условные сокращения те же).

На раннем резидуальном этапе хронической фазы инсульта астено-депрессивный синдром диагностировался чаще, чем остальные – 41,7 %. Преобладал вариант тоскливой депрессии, что более характерно для аффективного психогенного синдрома, нежели органического. Депрессивные переживания отражали психотравмирующую роль двигательной депривации и проецировались на будущее (утрата надежд на ликвидацию двигательного дефекта).

В развитии астенического синдрома (29,2 % больных) преимущественную роль играл сосудистый процесс, что определялось отсутствием у большинства больных преморбидных отклонений в характере (синтонные – 66,7 %, р<0,05), соответствием его проявлений полушарной локализации очага (при левополушарном – гиперстенический вариант, правополушарной – гипостенический, что соответствовало литературным данным [2]. Однако более сложная структура синдрома, чем «чисто» органического, и сочетание с личностными реакциями эмоциональной неустойчивости, тревожности, слезливости именно у больных с двигательными нарушениями, указывала на определенное участие в развитии синдрома психогении (двигательной депривации).

Психопатоподобный синдром (16,7 % больных), несмотря на тенденцию связи его с возбудимым типом преморбида (62,5 %), левополушарной локализацией очага поражения (р<0,05), при котором нарушается произвольная регуляция эмоций [2], в силу констатации этого синдрома только в основном контингенте (при наличии длительно существующей психотравмирующей ситуации – двигательной депривации), обнаруживал признаки патохарактерологического (психосоматического) развития.

Неврозоподобный синдром (12,5 % больных) характеризовался преобладанием симптоматики невротического уровня (реакции раздражительной слабости, гипотимия с вегетативными проявлениями) над органической. Однако отнести этот синдром к «чисто» невротическому не представлялось возможным в связи с тенденцией связи его с левополушарной локализацией очага инсульта, которой свойственна подобная симптоматика [2].

Таблица 2

Распределение частоты психопатологических синдромов в зависимости от преморбидных характеристик личности в раннем резидуальном этапе последствий инсульта

|

Синдромы |

Преморбидные особенности |

|||||||

|

|

синтонные |

возбудимые |

тревожно- мнительные |

всего |

||||

|

|

абс |

% |

абс |

% |

абс |

% |

абс |

% |

|

Аст. |

8 |

42,1* |

2 |

30,77 |

4 |

30,77 |

12 |

25 |

|

Невр. |

3 |

15,79 |

3 |

18,75 |

0 |

0 |

6 |

12,5 |

|

Аст.Депр. |

6 |

31,58 |

6 |

37,5 |

8 |

61,54 |

20 |

41,67 |

|

Психоп. |

2 |

10,53 |

5 |

31,25 |

1 |

7,69 |

8 |

16,67 |

|

итого |

19 |

100,0 |

16 |

100,0 |

13 |

100,0 |

48 |

100,0 |

* р< 0,05.

Таблица 3

Сопоставление частоты психопатологических синдромов с полушарной локализации очага в раннем резидуальном этапе последствий инсульта

|

Синдромы |

Полушарная локализация |

|||||

|

|

левое |

правое |

всего |

|||

|

|

абс |

% |

абс |

% |

абс |

% |

|

Аст. |

9 |

31,04 |

9 |

33,33 |

18 |

32,14 |

|

Невр. |

6 |

20,69 |

2 |

7,41 |

8 |

14,29 |

|

Аст.Депр. |

6 |

20,69 |

16 |

59,26* |

22 |

39,29 |

|

Психоп. |

8 |

27,58* |

0 |

0 |

8 |

14,28 |

|

итого |

29 |

100,0 |

27 |

100,0 |

56 |

100,0 |

* р<0,05 при сравнении с левым полушарием.

В раннем резидуальном этапе психогенное (переживания, связанные с утратой двигательной активности) и соматогенное (усиление депрессии, раздражительной слабости и психопатизации при ухудшении соматического состояния) выступали то в форме причины, то следствия, что соответствовало имеющимся представлениям о развитии психосоматозов (этап психосоматических циклов) [4].

В позднем резидуальном этапе установлено нарастание не только частоты развития астено-депрессивного синдрома (43,6 % больных), но и большей выраженности интенсивности депрессии (в балльной оценке по шкале депрессии Гамильтона). Формирование этого синдрома преимущественно у лиц с синтонным преморбидом (52,9 %) свидетельствовало о психогенном влиянии двигательной депривации, отражающей «утрату надежд».

Нарастание удельного веса психопатоподобного синдрома (35,9 % больных) в два раза превышающее ранний резидуальный этап и в 2,5 – поздний восстановительный, преимущественное его формирования у лиц с синтонным преморбидом (57,1 %), свидетельствовали о значительном влиянии психотравмы на развитие не только депрессии, но и психосоматической психопатизации. Ведущая при сосудистых поражениях церебрастеническая симптоматика у данных больных являлась фоновой. Дезадаптация в семейной и социальной сферах, непосредственно связанная с двигательной депривацией, усложняла клиническую картину патохарактерологическими расстройствами [7].

Неврозоподобный синдром (20,5 % больных) ещё более, чем в раннем резидуальном этапе, приближался к невротическому, так как наряду со звучанием психотравмы (длительно существующей двигательной депривации), в переживаниях больных (и связанная с этим выраженность аффективных симптомов со стремлением личности к их переработке и преодолению), установлена корреляция неврозоподобного синдрома с тревожно-мнительным преморбидом (75,0 %, р<0,05), что является, по общепринятому мнению, характерным для невроза. Сосудистый процесс обеспечивал благоприятную почву для становления неврозоподобного синдрома.

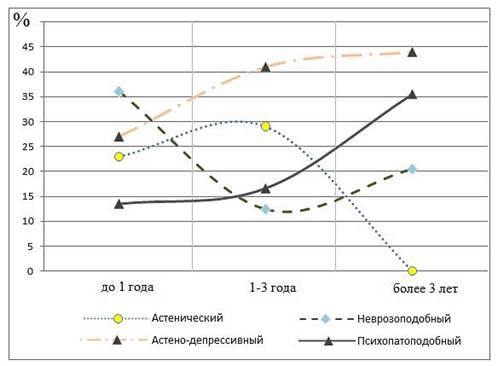

Полученные данные о нарастании в позднем резидуальном этапе депрессивных расстройств, психопатизации (по типу психосоматического развития), приближение неврозоподобного синдрома к невротическому, свидетельствуют о значительном и, вероятно, ведущем (по сравнению с органическим процессом) участии психогении, обусловленной осознанием необратимости двигательного дефекта с выраженной социальной дезадаптацией, в происхождении пограничных психических расстройств (рисунок).

Динамика частоты психопатологических синдромов в восстановительном и резидуальном периодах последствий инсульта

У больных контрольного контингента преимущественно формировались менее тяжелые в ряду пограничных расстройств психопатологические синдромы – астенический и неврозоподобный. Психопатоподобный синдром не диагностирован. Астено-депрессивный, выявлялся лишь у трех из 30 больных контрольной группы. Такая распространенность психопатологических расстройств, вероятно, объяснялась сохранностью двигательных функций, достаточной социально-бытовой активностью больных.

Заключение. У больных, перенесших ИИ с НДФ, на всех этапах хронической фазы инсульта в структуре пограничных психических расстройств выявляются неврозоподобный, астено-депрессивный и психопатоподобный синдромы. Хронический психоэмоциональный стресс (двигательная депривация) отражается в структуре всех пограничных синдромов развитием выраженного невротического радикала, нарастающего по мере длительности стрессового воздействия к позднему резидуальному этапу, вызывает нивелирование и инверсию роли преморбида в развитии синдромов. Выраженность сосудистой психоорганической симптоматики в виде заострения и «огрубения» преморбидных личностных черт, церебрастенических расстройств, сопровождающих выделенные пограничные синдромы, нивелировка полушарной асимметрии при различной локализации очага инсульта, стойкость пограничной симптоматики обусловили необходимость отнесения выявленных пограничных состояний к неврозоподобным, несмотря на значительную роль психогении в их формировании. В течение постинсультного периода выделены этапы, характерные для развития психосоматозов: реактивной депрессии, психосоматических циклов, патохарактерологического (психосоматического) развития личности [4], что позволяет отнести его к психосоматическому заболеванию. Полученные данные способствуют более глубокому пониманию становления, динамики, психопатологических особенностей клинической картины пограничных нервно-психических расстройств у больных, перенесших инсульт, в хронической его фазе. Изученные особенности психопатологической симптоматики на адаптацию и процесс реабилитации постинсультных больных с различными степенями двигательных нарушений могут быть использованы в качестве метода дифференцированного подхода к проведению реабилитационных мероприятий на различных этапах отдаленного периода инсульта.

Библиографическая ссылка

Чалая Е.Б., Будза В.Г. ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОГРАНИЧНЫХ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ С ПОСТИНСУЛЬТНЫМИ ДВИГАТЕЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ // Современные проблемы науки и образования. 2017. № 3. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=26415 (дата обращения: 01.01.2026).